沖縄の慰霊祭で読まれた高校生の詩の全文です。今朝の毎日新聞からの転載です。

「普通なら受け入れられないもの」「当たり前であってはならないもの」そして「違和感」も、毎日、「日常」として目の前、身のまわりにあり続けると、「当たり前」になってしまう、この怖さ。

彼女は、それを「変えてゆく」と言う。

私たちは、どうなのだろう。

「慣れ親しんで」しまってはいないか、あるいは「進んで擦り寄って」はいないだろうか。そうするのが当たり前だとして。

今日は、午後から、快晴になりました。まさに梅雨の晴れ間。栗の花が落ちています。

「栗花落」と書いて「つゆ」と読むそうです。

下の写真は“History of World Architecture;Romanesque Architecture”所載の、初期ロマネスクの教会堂(Torrello,Cathedral of Santa Maria Assunta)です。

気持ちのよいつくりです。

屋根は木造の合掌。

石の壁・アーチを木材で結ぶ。柱頭の部分で段差をつけて交差していますから、石壁を貫通している筈です。

タイ・バー( tie bar )と呼ぶのでしょうが、言うなれば「飛貫」です。

イスラム教の寺院:モスクの影響が感じられます。

[註記追加 23日 19.09]

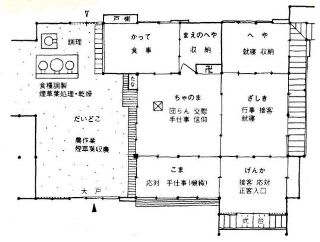

今回は「椎名家」を観ながら、僅かな事例を基に、なぜ私が「壁は自由な存在だった」と言うのか、について書きます。

「椎名家」は、墨書から、1674年(延宝2年)に建てられた、東日本に遺っている住居では最も古い事例、と考えられています。

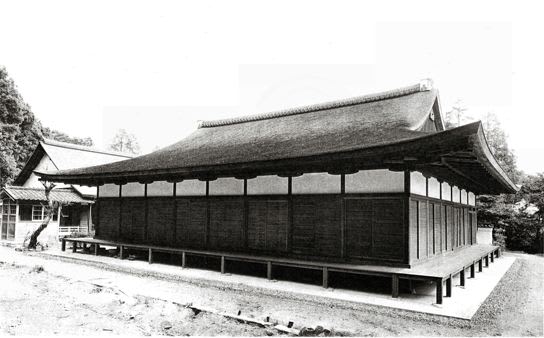

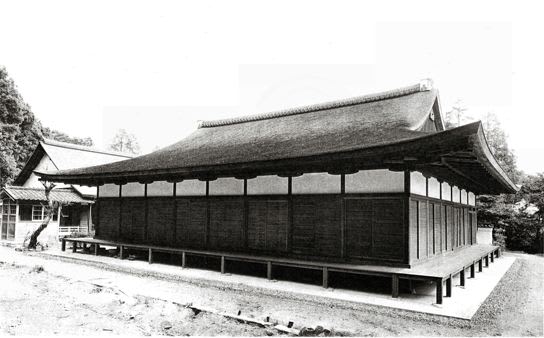

上の写真は、復元後の南面外観、最近の写真です(春先に紹介しました:http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/61c44e1638e29cfe4e2b053b8cb1bbe9

ついでに下記も

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/7d5edd7015edb1e8244b42314b96b780)。

そして下の写真は、川島宙次氏が「滅びゆく民家」の中で紹介されている復元前の南面です。

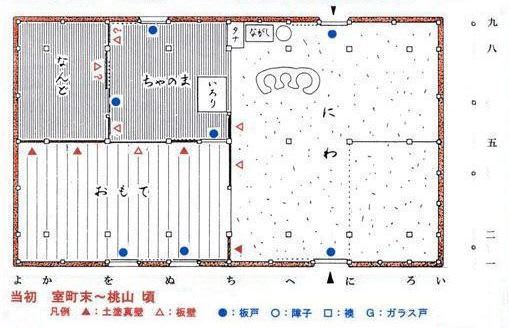

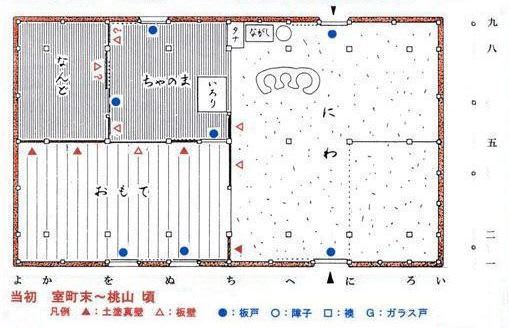

南面に関するかぎり、壁と開口の位置はほとんど変化が見られませんが、同じく同書で川島氏が紹介している復元修理前の平面図と復元された建物の平面図とを比べると、北面、西面、そして「ざしき」と「ねま」(「まえのへや」「へや」)の間仕切はかなり変っている、壁が開口になっていることが分ります。

註 「まえのへや」「へや」「ちゃのま」・・などは、復元される前、家人が呼んでいた室名です。

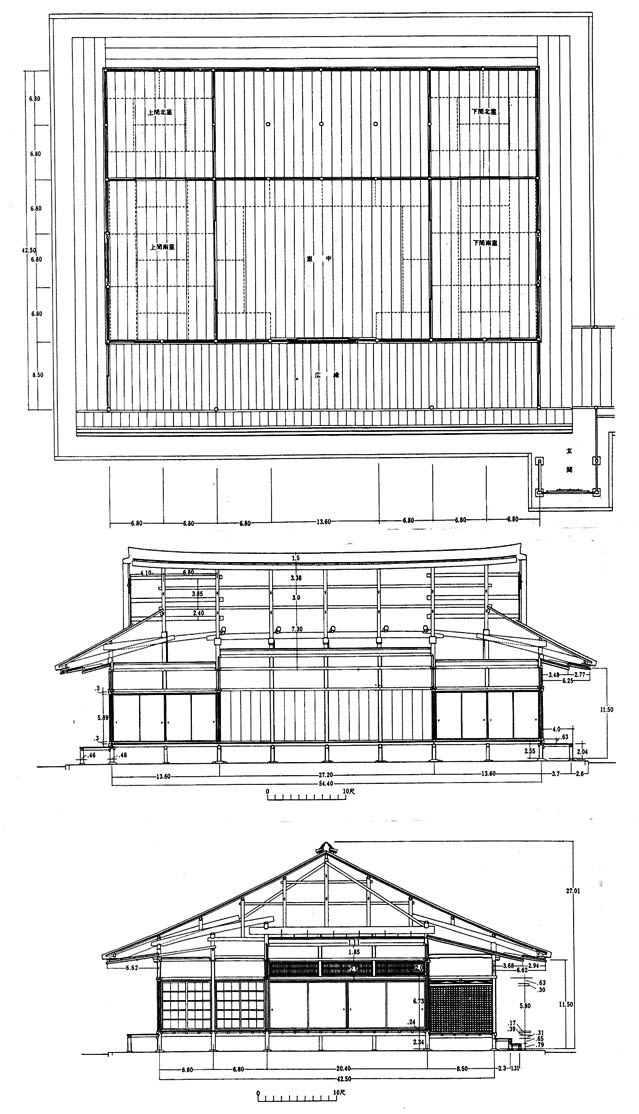

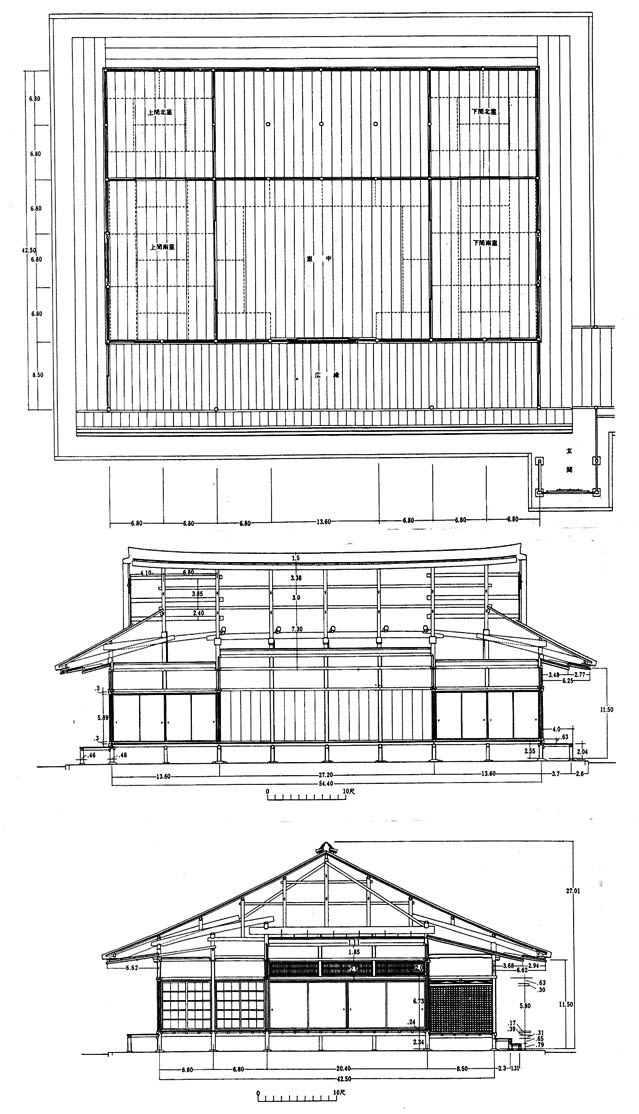

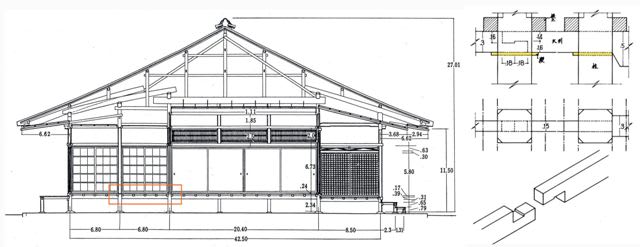

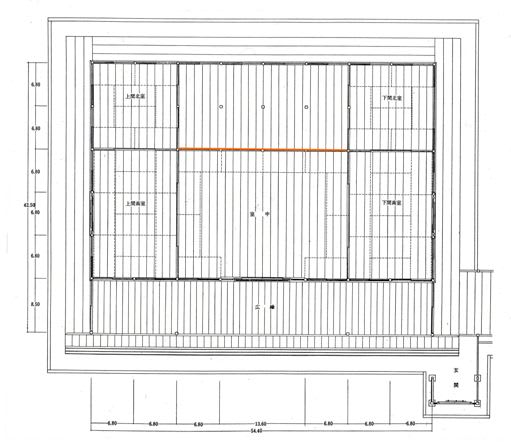

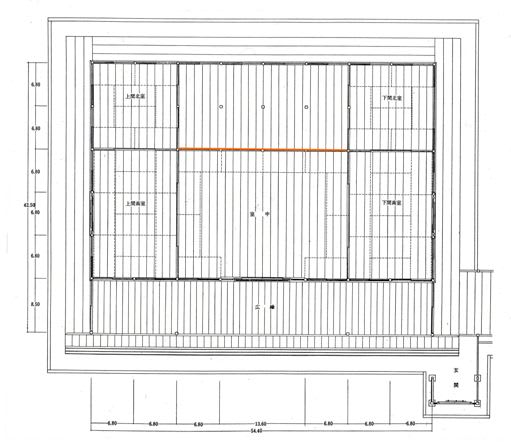

次の図は、解体調査の結果、当初と考えられる姿に復元された建物の平面図、断面図です。

「椎名家」が解体調査・復元されたのは、昭和46年(1971年)ですから、その時まででも、建設から297年経っています。先の川島氏のスケッチは、多分、1960年代の平面です。

解体調査で、架構そのものには変更が見られない、つまり、当初のままの架構で、柱間に充填されるのが壁か開口装置か、それによって暮しの変化に対応してきたことになります。

架構の様子は、春先の記事でも紹介していますので、ここでは簡単な紹介にします。

すなわち、他の例で観てきたように、ここでも「壁は自由な存在」だったのであり、架構上の「必需品」:「触ること、動かすことができない部分」ではなかった、つまり、「自由に扱えた」のです。

なお、近世:江戸期の住居とは著しくおもむきを異にする中世に建てられた「古井家」「箱木家」では、「壁は自由な存在」であることが、より一層明白に現われていることを、すでに触れましたから(下記)、ここではあえて書きません。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/e651c40f220d2da30602d8d0c982505e

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/cd2a1a40d53baed2a1e84284100d0cdc

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/bb23e82075dbdafee1b6cf0233f83c2c

では、どうしてこれらの建物は、「壁」を架構上の必需品としないで済んでいるのか(これは、現在の「木造軸組工法の構造理論」とは、まったく対極に位置する考え方:つくりかたです)、これについて、次回に私の「理解」を書くつもりです。

しかしその前に、このブログを読まれる方のなかには、

1)「壁が自由な存在だった事例」だけを「私が選んで紹介している」と思われる方

あるいは、

2)「壁を自由な存在として扱い、今も健在な事例」は「ほんの僅かしかない」と思われる方

もあるかもしれません。

そして、

3)「僅かな事例」を基に「壁は自由な存在だったと断言する」のは怪しからぬ

と思われる方もおられるでしょう。

そこで、その点について、ここで触れておくことにします。

先ず1)について

特に選んでいるわけでは、もちろんありません。

現在知り得る資料(重要文化財等に指定され、詳細なデータを知り得る木造軸組事例の資料)を基にしているだけで、むしろ、そのすべてが「壁は自由な存在として考えている」と見て、まったく問題がない、と言えるでしょう。

私が「選んでいる」とすれば、その建物の「変遷」すなわち「竣工以来の改修・改造の実際が分る資料・記録がある事例」を「選んでいる」だけです。そこから、「柱間をどのように考えて扱っていたか」が読み取れるからです。

2)について

1)で、現在遺されている木造軸組事例は(「住居」に限りません)、すべてが「壁は自由な存在として考えている」と見て、まったく問題がない、と記しました。

それは、すべてにおいて、柱間部分の「変更」が「自由に」行なわれている、と見ることができるからです。すなわち、「柱間部分を変更不能と考えている事例が見当たらない」のです。

現在遺されている事例数は、たしかに少なく、それをはるかに上回る数の事例が消失・喪失しているのは事実です。

しかし、遺されている事例が「壁は自由な存在として考えている」と見なせる以上、消失・喪失した事例もまた「壁は自由な存在として考えている」と見なすのが、ごく自然な道筋ではないか、と私は考えています。

そしてまた、もちろん、消失・喪失してしまった事例は、単に、架構上の欠陥等に拠って消失・喪失したわけでもありません。

また、遺されている事例も、偶然、たまたま遺ったのではなく、「遺されるべくして遺った」と考えるのが「理」である、と私は思っています。なぜなら、人びとは、《偉い人たち》が思うほど、愚かではないからです。

3)について

たしかに「資料数」:「遺されている事例」数は僅かです。

しかし、「遺されている事例」は決して「特殊なものではない」ことは、それぞれの内容:つくりかた:を見れば明らかです(どの事例も、「手慣れた」手法・技法でつくられていることは、すでに観てきたとおりです)。

ということは、「遺されている事例」の「背後」には、「同様の考え方によりつくられた事例が、数多く存在している」、つまり、「そういう考え方はあたりまえだった」と考えられることになります。

私は、このように考えるのが、これも論理的にごく自然な道筋だ、と考えています。

私はむしろ、「僅かな数の実物大実験」を基に、「基準」をつくろう、などと考える方がナンセンス( nonsense )、すなわち、「理」「筋」の通らない考え方だと思っています。

なぜなら、その実物大の試験体が、「背後」に「共通の(common と言える)考え方」を内包しているものである、という「保証」がないからです。

これまでの例で、そういう「保証」を示した上で行われた「実験」があったでしょうか?

その「保証」が示されない以上、それは「恣意的な」実験にほかなりません。

実際、これまでの「実験結果」の扱い方を見れば、それら「実験」が「為にする」ものであることは明らかです。

一方、「歴史的な資料」は、その「背後」に、それぞれの時代の「共通の(common と言える)考え方」を内包しています。

つまり、「歴史的な資料」は、単に「古いもの」「過去のもの」、もちろん、「現在にとって無意味なもの」なのではなく、

まったく逆に、

常に「各時代の、人びとの共通の(common と言える)考え方」を内包した、その意味ではきわめて優れた「試験体」なのです。

註 さらに言えば、各時代の諸事例は、相互に無関係ではなく、常に、前代を「継承」している、

という「厳然たる事実」を認識する必要があるでしょう。

もちろんそれは単に「形式」を倣っているのではなく、「考え方」を倣っているのであって、

だからこそ、その内容:具体的方法・仕様:が、用に応じて変容するのです。

つまり、同じ環境に暮す限り、人びとは、常に自ら考える、そして、考えることは、各時代共通だ、

ということです。[註記追加 23日 19.09]

したがって、「歴史」は、e-ディフェンスよりも数等すぐれた「実験施設」にほかなりません。

「歴史的資料」を、単なる「趣味」や「観光」の対象と見なしてしまっては、それらの「事例」をつくり上げた人々に対して、きわめて失礼だ、と私は考えます。

「文化財」を「遺す」ということの「意味」を、あらためて考えたいと思います。

今回は「椎名家」を観ながら、僅かな事例を基に、なぜ私が「壁は自由な存在だった」と言うのか、について書きます。

「椎名家」は、墨書から、1674年(延宝2年)に建てられた、東日本に遺っている住居では最も古い事例、と考えられています。

上の写真は、復元後の南面外観、最近の写真です(春先に紹介しました:http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/61c44e1638e29cfe4e2b053b8cb1bbe9

ついでに下記も

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/7d5edd7015edb1e8244b42314b96b780)。

そして下の写真は、川島宙次氏が「滅びゆく民家」の中で紹介されている復元前の南面です。

南面に関するかぎり、壁と開口の位置はほとんど変化が見られませんが、同じく同書で川島氏が紹介している復元修理前の平面図と復元された建物の平面図とを比べると、北面、西面、そして「ざしき」と「ねま」(「まえのへや」「へや」)の間仕切はかなり変っている、壁が開口になっていることが分ります。

註 「まえのへや」「へや」「ちゃのま」・・などは、復元される前、家人が呼んでいた室名です。

次の図は、解体調査の結果、当初と考えられる姿に復元された建物の平面図、断面図です。

「椎名家」が解体調査・復元されたのは、昭和46年(1971年)ですから、その時まででも、建設から297年経っています。先の川島氏のスケッチは、多分、1960年代の平面です。

解体調査で、架構そのものには変更が見られない、つまり、当初のままの架構で、柱間に充填されるのが壁か開口装置か、それによって暮しの変化に対応してきたことになります。

架構の様子は、春先の記事でも紹介していますので、ここでは簡単な紹介にします。

すなわち、他の例で観てきたように、ここでも「壁は自由な存在」だったのであり、架構上の「必需品」:「触ること、動かすことができない部分」ではなかった、つまり、「自由に扱えた」のです。

なお、近世:江戸期の住居とは著しくおもむきを異にする中世に建てられた「古井家」「箱木家」では、「壁は自由な存在」であることが、より一層明白に現われていることを、すでに触れましたから(下記)、ここではあえて書きません。

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/e651c40f220d2da30602d8d0c982505e

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/cd2a1a40d53baed2a1e84284100d0cdc

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/bb23e82075dbdafee1b6cf0233f83c2c

では、どうしてこれらの建物は、「壁」を架構上の必需品としないで済んでいるのか(これは、現在の「木造軸組工法の構造理論」とは、まったく対極に位置する考え方:つくりかたです)、これについて、次回に私の「理解」を書くつもりです。

しかしその前に、このブログを読まれる方のなかには、

1)「壁が自由な存在だった事例」だけを「私が選んで紹介している」と思われる方

あるいは、

2)「壁を自由な存在として扱い、今も健在な事例」は「ほんの僅かしかない」と思われる方

もあるかもしれません。

そして、

3)「僅かな事例」を基に「壁は自由な存在だったと断言する」のは怪しからぬ

と思われる方もおられるでしょう。

そこで、その点について、ここで触れておくことにします。

先ず1)について

特に選んでいるわけでは、もちろんありません。

現在知り得る資料(重要文化財等に指定され、詳細なデータを知り得る木造軸組事例の資料)を基にしているだけで、むしろ、そのすべてが「壁は自由な存在として考えている」と見て、まったく問題がない、と言えるでしょう。

私が「選んでいる」とすれば、その建物の「変遷」すなわち「竣工以来の改修・改造の実際が分る資料・記録がある事例」を「選んでいる」だけです。そこから、「柱間をどのように考えて扱っていたか」が読み取れるからです。

2)について

1)で、現在遺されている木造軸組事例は(「住居」に限りません)、すべてが「壁は自由な存在として考えている」と見て、まったく問題がない、と記しました。

それは、すべてにおいて、柱間部分の「変更」が「自由に」行なわれている、と見ることができるからです。すなわち、「柱間部分を変更不能と考えている事例が見当たらない」のです。

現在遺されている事例数は、たしかに少なく、それをはるかに上回る数の事例が消失・喪失しているのは事実です。

しかし、遺されている事例が「壁は自由な存在として考えている」と見なせる以上、消失・喪失した事例もまた「壁は自由な存在として考えている」と見なすのが、ごく自然な道筋ではないか、と私は考えています。

そしてまた、もちろん、消失・喪失してしまった事例は、単に、架構上の欠陥等に拠って消失・喪失したわけでもありません。

また、遺されている事例も、偶然、たまたま遺ったのではなく、「遺されるべくして遺った」と考えるのが「理」である、と私は思っています。なぜなら、人びとは、《偉い人たち》が思うほど、愚かではないからです。

3)について

たしかに「資料数」:「遺されている事例」数は僅かです。

しかし、「遺されている事例」は決して「特殊なものではない」ことは、それぞれの内容:つくりかた:を見れば明らかです(どの事例も、「手慣れた」手法・技法でつくられていることは、すでに観てきたとおりです)。

ということは、「遺されている事例」の「背後」には、「同様の考え方によりつくられた事例が、数多く存在している」、つまり、「そういう考え方はあたりまえだった」と考えられることになります。

私は、このように考えるのが、これも論理的にごく自然な道筋だ、と考えています。

私はむしろ、「僅かな数の実物大実験」を基に、「基準」をつくろう、などと考える方がナンセンス( nonsense )、すなわち、「理」「筋」の通らない考え方だと思っています。

なぜなら、その実物大の試験体が、「背後」に「共通の(common と言える)考え方」を内包しているものである、という「保証」がないからです。

これまでの例で、そういう「保証」を示した上で行われた「実験」があったでしょうか?

その「保証」が示されない以上、それは「恣意的な」実験にほかなりません。

実際、これまでの「実験結果」の扱い方を見れば、それら「実験」が「為にする」ものであることは明らかです。

一方、「歴史的な資料」は、その「背後」に、それぞれの時代の「共通の(common と言える)考え方」を内包しています。

つまり、「歴史的な資料」は、単に「古いもの」「過去のもの」、もちろん、「現在にとって無意味なもの」なのではなく、

まったく逆に、

常に「各時代の、人びとの共通の(common と言える)考え方」を内包した、その意味ではきわめて優れた「試験体」なのです。

註 さらに言えば、各時代の諸事例は、相互に無関係ではなく、常に、前代を「継承」している、

という「厳然たる事実」を認識する必要があるでしょう。

もちろんそれは単に「形式」を倣っているのではなく、「考え方」を倣っているのであって、

だからこそ、その内容:具体的方法・仕様:が、用に応じて変容するのです。

つまり、同じ環境に暮す限り、人びとは、常に自ら考える、そして、考えることは、各時代共通だ、

ということです。[註記追加 23日 19.09]

したがって、「歴史」は、e-ディフェンスよりも数等すぐれた「実験施設」にほかなりません。

「歴史的資料」を、単なる「趣味」や「観光」の対象と見なしてしまっては、それらの「事例」をつくり上げた人々に対して、きわめて失礼だ、と私は考えます。

「文化財」を「遺す」ということの「意味」を、あらためて考えたいと思います。

[文言追加 15.33][カッコ内文言追加 20.33]

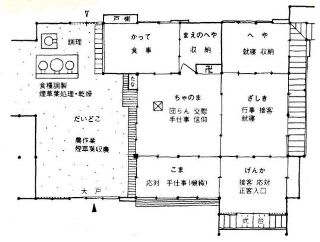

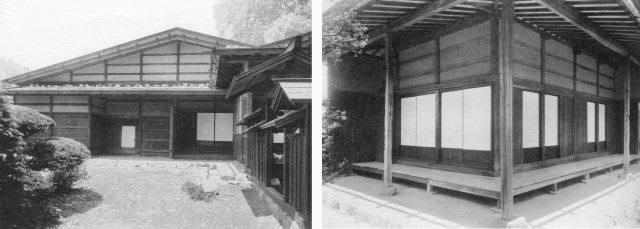

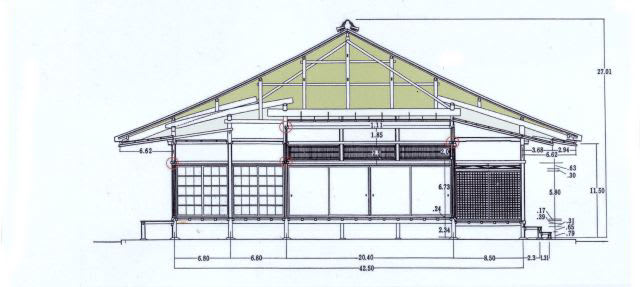

これは、長野県塩尻市の東、広丘というところに復元保存されている「本棟造(ほんむね・づくり)」の原型と考えられる重要文化財「島崎家」の南~西面(正面)です。

註 「本棟造」としては、普通、同じ塩尻市の堀の内にある「堀内家」の豪壮な姿が有名ですが、

その姿は、見栄えをよくするために、明治になってから改修されたものです。

「島崎家」は、江戸時代中頃、享保年間(1716~1735年)の建設と考えられ、以後、少なくとも約250年(1735年建設として解体修理時までの年数)、代々、時々の暮しに応じて改造・改修を加えて住み続けられてきた建物で、各時代の暮し方を知る記録が残されている点でも貴重な事例です。[カッコ内文言追加 20.33]

その間、建物の基本的な骨格は、まったく変っていません。1987年に解体調査、当初の形に復元されました。

なお、07年にも同じ写真を使って紹介しています(下註)。屋内の写真は今回よりも多く載せています。

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/b1cceff176f783b66cf4e8c161bb7a55

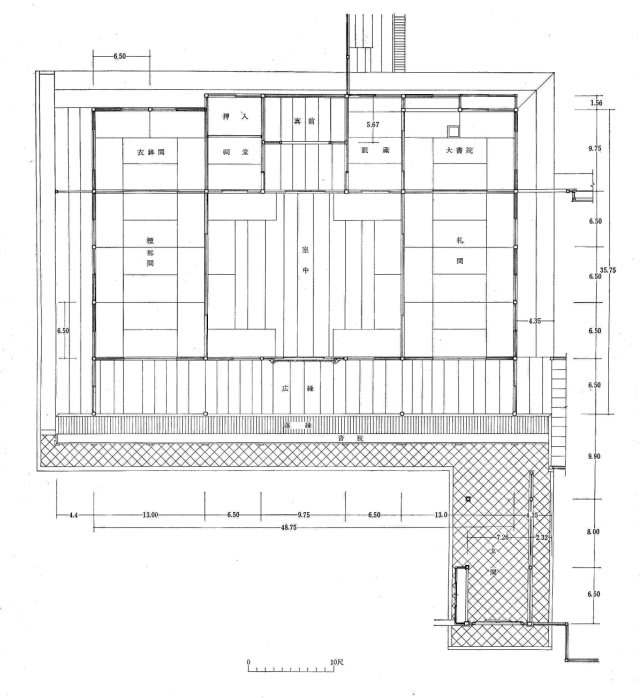

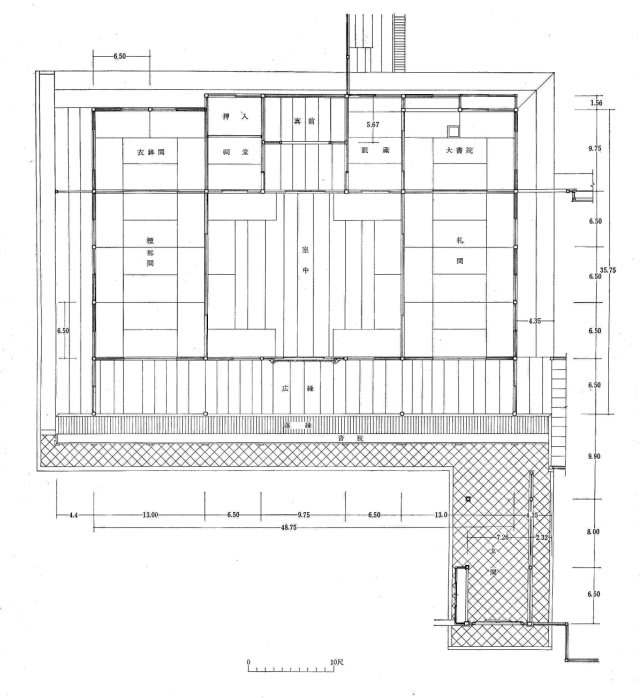

次の図は復元平面図ですが、今の暮しのために便所などが付け加えられています。

なお、写真と図面は「重要文化財 島崎家住宅修理工事報告書」からの転載で、図は文字など手を加えてあります。

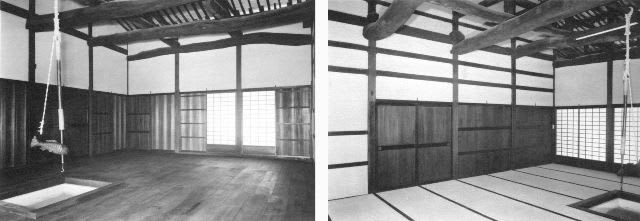

下の写真は、左が「大戸口」を望む正面、右は「カミザシキ」の縁先。

次は、建物の復元断面図。

柱は4寸3分角。基準柱間は、6尺1分:1821mm。6尺に1分を足すのは、当時の松本平一帯の「慣習」のようだ、とのこと。

その他、材料や仕様は、07年の記事で詳しく触れています。[文言追加 15.33]

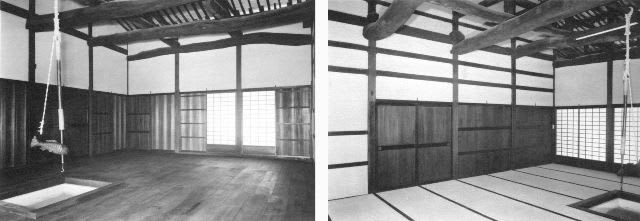

そうして仕上がる室内は、下の写真。

左は「オエ」の北東を見たところ、右は同じく「オエ」の南西面、ただし、右の写真は、畳を仮敷した状態。他の箇所については、前掲註の07年の記事をご覧ください。

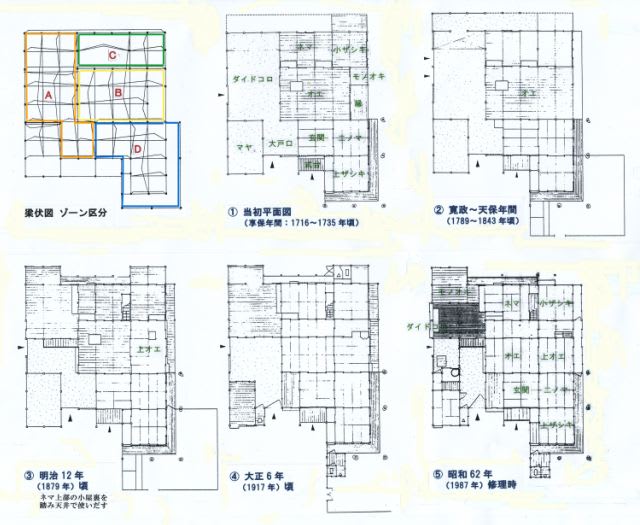

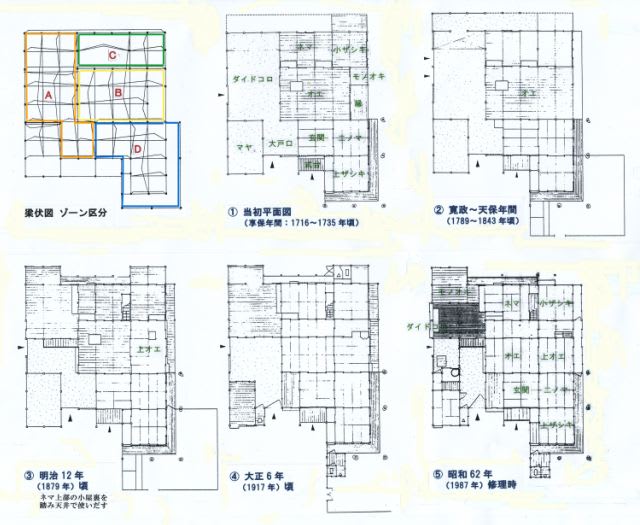

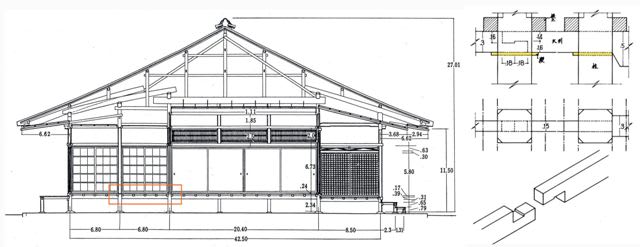

では、約250年間、どのような変遷をたどったのか、修理工事報告書の調査報告を基に、新たに「間取りの変遷」をつくり直しました。それが下の図です。

この間で変らないのは、梁組。一貫して同じです。

A~Dは、用途を示すゾーン分けです。A~Cについては、http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4144be4e6c9410282a4cae463e3d42a3での分類に同じです。Dは接客用の空間を指しています(「島崎家」は、村役を務めていたので、武士の訪問があった)。

註 近在には、接客空間のない(A~Cだけの)6間×8間程度の切妻のつくりが多くあるとのこと。

なお、この図の「当初平面図」と、先の「復元平面図」では、北側が異なります。この図が「当初」の姿です。

この変遷図から、間仕切などの変更は、明治・大正頃までは、それぞれのゾーン内での変更が主であることが分ります。

報告書によると、梁組と鴨居:内法から桁・梁までの部分:「小壁」は、この間一貫して変化はありませんが、鴨居:内法下の「壁」は、間取りの変遷図で分るように、開口にしたり、また壁にしたりと、随時、変えられています。

ということは、「壁」は、柱間の「充填材」に過ぎない、ということになります。すなわち、その部分を変更しても、架構は維持されてきた、つまり、この建物の架構は、「壁」に依存していない、ということです。

なお、「壁」の仕様は、図でDと表記した部分では、縦の間渡し材は割り木、横は女竹、

縄の代りに蔓性植物を用いた細づくりでていねいな仕事で、壁厚2寸:6cm程度の色土仕上げ。

それ以外では、小舞に粗朶(そだ)を使い、荒壁のままあるいは漆喰仕上げ。

1間柱間の中央に、内法貫~梁下端に幅2寸×厚1.5寸の力骨を入れ、

竹、割り木、粗朶などの間渡し材を、縦は@8~9寸、横は内法貫~梁下端に6本設けている。

土間まわりの「壁」では、粗朶を直接地面に差し込んである箇所もある(「古井家」「箱木家」と同じ)。

壁下地に、粗朶は日本各地でかなり使われているようです(竹のない西欧ではあたりまえ)。

なお、「小壁」部分も、鴨居下の「壁」の変更にともない、改修は何度も行なわれています。

この建物の建つ塩尻のあたりは、日本列島の分水嶺の一。高冷の地です。したがって、「壁」の部分は相対的に多い。そういうつくりが適切な地域です。

しかし、架構自体は、その「壁」に依存していたわけではないことは、先に触れたとおりです。

架構が「壁」に依存する、「壁」が架構維持の「必需品」であるならば、簡単には変更はできません。しかし、頻繁に変更している。

つまり、「壁」は、「自由な存在」だった。

註 前掲07年の記事では、明治には「見栄え」のために「無理な」改造が行われ、

危険な状態が生じていたことを紹介しました。

「堀内家」の改造が行われた頃です。当時「見栄え」がもてはやされたのです。

当初の工人たちの考えていた「理」が、分らなくなる、継承されない「時代」があるようです。

「科学全盛」の現在も、そうなのかもしれません。

では、なぜ、この建物は、約250年間、健在だったのでしょう?

07年の先回の記事でもある程度は触れましたが、頭の「店卸し」をして、かつての工人たちの考え方:「理」を、あらためて探って見たいと思います。[文言追加 15.33]

註 「島崎家」と目と鼻の先に「重要文化財 小松家」がある。これは茅葺き。

先回の記事で、板葺きの「本棟造」と茅葺きがなぜ併存するか分らない、と書きましたが、

「報告書」を読み直したところ、「小松家」は、「本棟造」の生まれる前段の姿ではないか、と推察しています。

私の、読み落としでした。

これは、長野県塩尻市の東、広丘というところに復元保存されている「本棟造(ほんむね・づくり)」の原型と考えられる重要文化財「島崎家」の南~西面(正面)です。

註 「本棟造」としては、普通、同じ塩尻市の堀の内にある「堀内家」の豪壮な姿が有名ですが、

その姿は、見栄えをよくするために、明治になってから改修されたものです。

「島崎家」は、江戸時代中頃、享保年間(1716~1735年)の建設と考えられ、以後、少なくとも約250年(1735年建設として解体修理時までの年数)、代々、時々の暮しに応じて改造・改修を加えて住み続けられてきた建物で、各時代の暮し方を知る記録が残されている点でも貴重な事例です。[カッコ内文言追加 20.33]

その間、建物の基本的な骨格は、まったく変っていません。1987年に解体調査、当初の形に復元されました。

なお、07年にも同じ写真を使って紹介しています(下註)。屋内の写真は今回よりも多く載せています。

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/b1cceff176f783b66cf4e8c161bb7a55

次の図は復元平面図ですが、今の暮しのために便所などが付け加えられています。

なお、写真と図面は「重要文化財 島崎家住宅修理工事報告書」からの転載で、図は文字など手を加えてあります。

下の写真は、左が「大戸口」を望む正面、右は「カミザシキ」の縁先。

次は、建物の復元断面図。

柱は4寸3分角。基準柱間は、6尺1分:1821mm。6尺に1分を足すのは、当時の松本平一帯の「慣習」のようだ、とのこと。

その他、材料や仕様は、07年の記事で詳しく触れています。[文言追加 15.33]

そうして仕上がる室内は、下の写真。

左は「オエ」の北東を見たところ、右は同じく「オエ」の南西面、ただし、右の写真は、畳を仮敷した状態。他の箇所については、前掲註の07年の記事をご覧ください。

では、約250年間、どのような変遷をたどったのか、修理工事報告書の調査報告を基に、新たに「間取りの変遷」をつくり直しました。それが下の図です。

この間で変らないのは、梁組。一貫して同じです。

A~Dは、用途を示すゾーン分けです。A~Cについては、http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4144be4e6c9410282a4cae463e3d42a3での分類に同じです。Dは接客用の空間を指しています(「島崎家」は、村役を務めていたので、武士の訪問があった)。

註 近在には、接客空間のない(A~Cだけの)6間×8間程度の切妻のつくりが多くあるとのこと。

なお、この図の「当初平面図」と、先の「復元平面図」では、北側が異なります。この図が「当初」の姿です。

この変遷図から、間仕切などの変更は、明治・大正頃までは、それぞれのゾーン内での変更が主であることが分ります。

報告書によると、梁組と鴨居:内法から桁・梁までの部分:「小壁」は、この間一貫して変化はありませんが、鴨居:内法下の「壁」は、間取りの変遷図で分るように、開口にしたり、また壁にしたりと、随時、変えられています。

ということは、「壁」は、柱間の「充填材」に過ぎない、ということになります。すなわち、その部分を変更しても、架構は維持されてきた、つまり、この建物の架構は、「壁」に依存していない、ということです。

なお、「壁」の仕様は、図でDと表記した部分では、縦の間渡し材は割り木、横は女竹、

縄の代りに蔓性植物を用いた細づくりでていねいな仕事で、壁厚2寸:6cm程度の色土仕上げ。

それ以外では、小舞に粗朶(そだ)を使い、荒壁のままあるいは漆喰仕上げ。

1間柱間の中央に、内法貫~梁下端に幅2寸×厚1.5寸の力骨を入れ、

竹、割り木、粗朶などの間渡し材を、縦は@8~9寸、横は内法貫~梁下端に6本設けている。

土間まわりの「壁」では、粗朶を直接地面に差し込んである箇所もある(「古井家」「箱木家」と同じ)。

壁下地に、粗朶は日本各地でかなり使われているようです(竹のない西欧ではあたりまえ)。

なお、「小壁」部分も、鴨居下の「壁」の変更にともない、改修は何度も行なわれています。

この建物の建つ塩尻のあたりは、日本列島の分水嶺の一。高冷の地です。したがって、「壁」の部分は相対的に多い。そういうつくりが適切な地域です。

しかし、架構自体は、その「壁」に依存していたわけではないことは、先に触れたとおりです。

架構が「壁」に依存する、「壁」が架構維持の「必需品」であるならば、簡単には変更はできません。しかし、頻繁に変更している。

つまり、「壁」は、「自由な存在」だった。

註 前掲07年の記事では、明治には「見栄え」のために「無理な」改造が行われ、

危険な状態が生じていたことを紹介しました。

「堀内家」の改造が行われた頃です。当時「見栄え」がもてはやされたのです。

当初の工人たちの考えていた「理」が、分らなくなる、継承されない「時代」があるようです。

「科学全盛」の現在も、そうなのかもしれません。

では、なぜ、この建物は、約250年間、健在だったのでしょう?

07年の先回の記事でもある程度は触れましたが、頭の「店卸し」をして、かつての工人たちの考え方:「理」を、あらためて探って見たいと思います。[文言追加 15.33]

註 「島崎家」と目と鼻の先に「重要文化財 小松家」がある。これは茅葺き。

先回の記事で、板葺きの「本棟造」と茅葺きがなぜ併存するか分らない、と書きましたが、

「報告書」を読み直したところ、「小松家」は、「本棟造」の生まれる前段の姿ではないか、と推察しています。

私の、読み落としでした。

[註記追加 15日 8.39]

これは、先回の「龍吟庵 方丈(りょうぎんあん ほうじょう)」と同じ塔頭(たっちゅう)の建物。京都・大徳寺の塔頭「大仙院 本堂」です(大徳寺には、20を越える塔頭があります)。ここでは「方丈」ではなく「本堂」と呼ぶようです。

「大仙院」は、大徳寺の塔頭の中では最古と言われ、「龍吟庵」より85年ほど経った1513年に建立されたことが分っています。

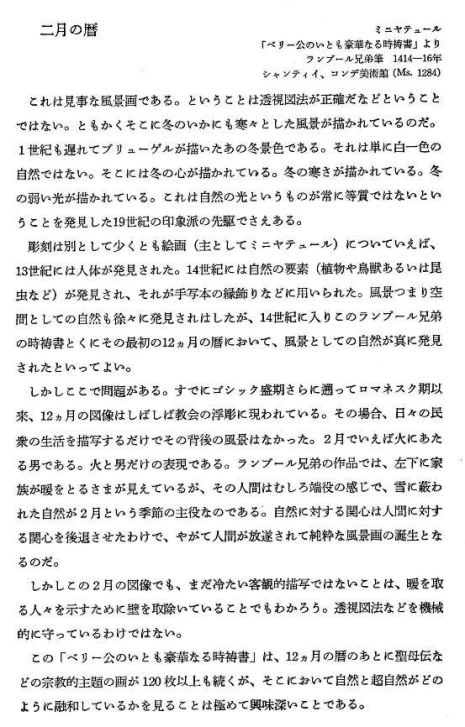

次の図が平面図です。

この建物も、平面図を見ていただければ分りますが、壁と言える壁は、建物北側の仏壇が安置される室:「真前」の北側の幅1間半の壁だけ。この壁は仏壇の背面ですから、なくすわけにはゆかないのです。

この建物の基準柱間は6尺5寸。柱寸法は、広縁外側を除き、5寸弱角です。

ただ、「室中」の正面の柱間は1間半。

「龍吟庵」にしろ「大仙院」にしろ、なぜ、ほとんどの外壁、間仕切を建具にするのか。

これは、後の客殿も書院造も、そして武家の住居にも、商家の住居にも、もちろん農家の住居にも言えることですが、

「開けられるような状況ならば、開けられる所はすべて開けたい」

これが、当時の人びと、それは上層階級、一般を問わない、すべての人びとの「願望」だったのです。

「開けられる」状況とはどういう状況か。

大分前に触れましたが、それは、「屋敷」を囲うことのできる、そういう状況。

塀なり垣なりによって囲まれた空間が確保できれば、あるいは、ここは自分(たち)だけの空間と思えるような空間・場所が確保できたと思えれば、「建屋」だけが居所ではなくなり、その囲まれた空間すべてが「住まい」:「自分の居所」となる。そうできるような状況です。

そして、そういう状況下では、「建屋のすべてを開けっぴろげにする」ことが「願望」だった。

なぜなら、そうすることが、今の用語で言えば、最高の「空気調和:エア・コンディショニング」だったからです。暮しやすい環境確保のための最高の手だてだった。

だから、そうできるように懸命になって工夫した。そうしても、建屋が自立できるように工夫した。

だから、そういう建屋が、数百年も健在なのです。

註 このあたりのことについては、いろいろな所で触れてきました。

たとえば、建物づくりの原型:住居とは何か:については

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4144be4e6c9410282a4cae463e3d42a3

これは3年前の記事です。

「屋根がある所だけが住まいではない」、ということについては

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/96fa99810f1b340e57b5b01db1b38e7b [註記追加 15日 8.39]

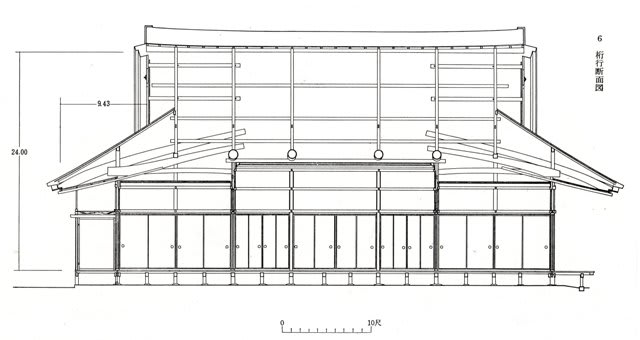

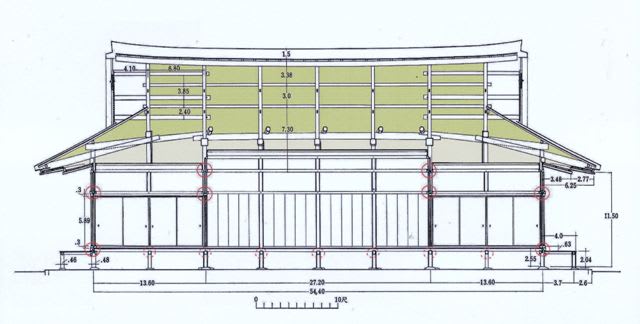

この建物の断面図は以下のとおりです。

今回は、編集する手間を省いてしまったので、平面図、桁行断面図、梁行断面図の縮尺がそれぞれ異なります。恐縮ですが、棒尺を参考にご覧ください。

「龍吟庵」よりは、85年分少ないだけで、当然大地震に遭っています。

では、なぜ、このような開けっぴろげの建屋が500年近く、健在であり得たのか。

もちろん、何回も修理をしていますが、一度として、倒壊寸前というような状態にはなったことはありません。そういう記録はないのです。

健在である、というのは厳然たる「事実」です。

なぜ、開けっぴろげで健在であり得たのか、「龍吟庵」と並べて考えてみませんか。頭に刻み込まれてしまっている《知見》を一旦棚上げにして・・・。商店だって、定期的に「店卸し」をするのですから・・・。

なお、大徳寺の塔頭は、すべて開けっぴろげの建屋です。

図は「日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰ」、写真は「原色 日本の美術」(講談社)より。

これは、先回の「龍吟庵 方丈(りょうぎんあん ほうじょう)」と同じ塔頭(たっちゅう)の建物。京都・大徳寺の塔頭「大仙院 本堂」です(大徳寺には、20を越える塔頭があります)。ここでは「方丈」ではなく「本堂」と呼ぶようです。

「大仙院」は、大徳寺の塔頭の中では最古と言われ、「龍吟庵」より85年ほど経った1513年に建立されたことが分っています。

次の図が平面図です。

この建物も、平面図を見ていただければ分りますが、壁と言える壁は、建物北側の仏壇が安置される室:「真前」の北側の幅1間半の壁だけ。この壁は仏壇の背面ですから、なくすわけにはゆかないのです。

この建物の基準柱間は6尺5寸。柱寸法は、広縁外側を除き、5寸弱角です。

ただ、「室中」の正面の柱間は1間半。

「龍吟庵」にしろ「大仙院」にしろ、なぜ、ほとんどの外壁、間仕切を建具にするのか。

これは、後の客殿も書院造も、そして武家の住居にも、商家の住居にも、もちろん農家の住居にも言えることですが、

「開けられるような状況ならば、開けられる所はすべて開けたい」

これが、当時の人びと、それは上層階級、一般を問わない、すべての人びとの「願望」だったのです。

「開けられる」状況とはどういう状況か。

大分前に触れましたが、それは、「屋敷」を囲うことのできる、そういう状況。

塀なり垣なりによって囲まれた空間が確保できれば、あるいは、ここは自分(たち)だけの空間と思えるような空間・場所が確保できたと思えれば、「建屋」だけが居所ではなくなり、その囲まれた空間すべてが「住まい」:「自分の居所」となる。そうできるような状況です。

そして、そういう状況下では、「建屋のすべてを開けっぴろげにする」ことが「願望」だった。

なぜなら、そうすることが、今の用語で言えば、最高の「空気調和:エア・コンディショニング」だったからです。暮しやすい環境確保のための最高の手だてだった。

だから、そうできるように懸命になって工夫した。そうしても、建屋が自立できるように工夫した。

だから、そういう建屋が、数百年も健在なのです。

註 このあたりのことについては、いろいろな所で触れてきました。

たとえば、建物づくりの原型:住居とは何か:については

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4144be4e6c9410282a4cae463e3d42a3

これは3年前の記事です。

「屋根がある所だけが住まいではない」、ということについては

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/96fa99810f1b340e57b5b01db1b38e7b [註記追加 15日 8.39]

この建物の断面図は以下のとおりです。

今回は、編集する手間を省いてしまったので、平面図、桁行断面図、梁行断面図の縮尺がそれぞれ異なります。恐縮ですが、棒尺を参考にご覧ください。

「龍吟庵」よりは、85年分少ないだけで、当然大地震に遭っています。

では、なぜ、このような開けっぴろげの建屋が500年近く、健在であり得たのか。

もちろん、何回も修理をしていますが、一度として、倒壊寸前というような状態にはなったことはありません。そういう記録はないのです。

健在である、というのは厳然たる「事実」です。

なぜ、開けっぴろげで健在であり得たのか、「龍吟庵」と並べて考えてみませんか。頭に刻み込まれてしまっている《知見》を一旦棚上げにして・・・。商店だって、定期的に「店卸し」をするのですから・・・。

なお、大徳寺の塔頭は、すべて開けっぴろげの建屋です。

図は「日本建築史基礎資料集成 十六 書院Ⅰ」、写真は「原色 日本の美術」(講談社)より。

[図版追加 18.31]

解説文が読みにくいので、末尾に、画と解説文を個別に載せました。[図版追加 18.31]

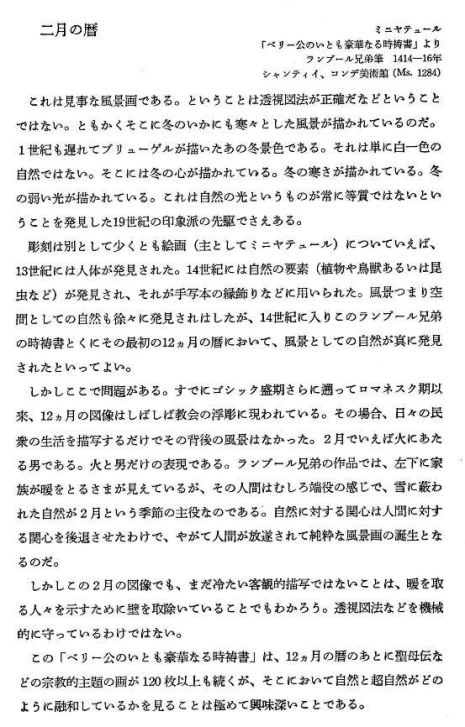

この画と解説は、1951年に第一刷が出された「講談社版 世界美術大系 第15巻 フランス美術」に載っているもの。

1414~1416年に描かれた「ペリー公のいとも華麗なる時祷書」の「二月の暦」。

解説に書かれているように、12ヶ月の暦のあとに宗教的主題の画が120枚以上も続くという。

解説は、柳 宗玄 氏。

この方の文章は素晴らしい。たとえば、

「・・・中世美術は実験室の美術ではない。それは建築の壁面と取り組みながら自ら生れる形であり、色彩である。さらにそれは、民衆の生活そして信仰の中から自から生れるものでもある。それは床の間の置き物ではなく、実用的必然性を担ったものである。それは手先で起用にひねりだしたものでなく、人間の全生命が籠っている形なのである。・・・」

「二月の暦」とは、季節はずれ、と思われるかもしれません。

久しぶりに手にとって、目にとまったのです。

この本は、半世紀以上も前、ロマネスクと呼ばれる時代の建物や絵画、彫刻などに強く魅かれて購入したもの(当時の値段で2300円。日本育英会の奨学金が2000円/月の頃です)。

今でも変らず新鮮で、強く魅かれます。Architecture Without Architects に魅かれるのと同じです。

とりわけ、世の中が欺瞞と作為に充ちている昨今は新鮮です。だから、目にとまったのかもしれません。 *******************************************************************************************

昨日遭った「欺瞞と作為」の事例

その一

昨日、ある方からのメールに、その方は、例の建築士の3年に一度義務的に受けなければならない講習会に出てきたのですが、講習会のテキストの一画に次の一節がある、と紹介されていました。以下です(因みに私は受けていません。ことによると、資格剥奪も覚悟で受けないかもしれません)。

「建築基準法の仕様規定に従って設計する場合の、構造設計の中核をなす概念に

『壁量設計』がある。簡便な方法であるが、これが日本の住宅の耐震性の向上に

果たした役割は計り知れない。近年の地震で、『新しい建築物には被害は少ない』と

報道されることがしばしばであるが、それはこの壁量設計の成果といえる」

その二

例の、「倒壊した『三階建て長期優良住宅』」の「報告」がやっと出されました。

それによると、「倒壊した原因は断言できない」とのこと。

その一方で、実験での入力状況など、実験の「正当性」ついて、延々と書いている。

その三

日経BPから、《7割を工事につなげる「耐震診断」は、何が違うのか?》というキャッチコピーで、ある書物の案内がメールで配信されてきました。

いわく

本日は日経ホームビルダーより、近日発売予定の

「見てすぐわかるDVD講座 実践・耐震リフォーム」のご案内です。

日経ホームビルダーでは、木造住宅の耐震診断400件の実績を持ち、

うち約300件で耐震補強工事を受注した〇〇〇〇氏のノウハウに注目。

7割を超える受注率を実現する「耐震診断」と「補強計画」は何が違うのかを

「見てすぐわかる」ようにDVD講座としてまとめた自信作です。

その一と二は同じ方がかかわっていることは言うまでもありません。

その一。

ここにある「近年の地震で、『新しい建築物には被害は少ない』と報道されることがしばしばである・・・」は、要は、「学の成果」を「日常の事実」をもって示すことを意図した言辞にほかなりません。

そうであるならば、同じ論理の延長上、当然、最近どころか数百年も、「基準法の仕様に反する」建物が、いくつも健在であることをも、事実として認めなければならなくなる筈です。

ところが、それはしない。何故?

その二。

理由が断言できないようなら、簡単に言えば、理由が分らないのならば、少なくとも「基準に従っても、壊れることはある」と明言しなくてはなりません。

それにしても、「理由が断言できない、分らない」と言うのはおかしい。

なぜなら、そもそも、彼らの「拠って立つ理論」は、幾多の被災事例をみて、その「理由を断言する」ことで成り立ったのではないか?

どうしてそれらについては「理由」を「断言できた」のか?

きわめて条件のよい筈の実験で、起きる筈がないことが起きた、その理由が「断言できない」というならば、被災事例の「理由を断言する」のは理が通りません。

つまりこの「報告」は、自らの「ご都合主義」を、「自ら証した」ことに他ならないのです。

自分にとって「都合のよい結果」だけを実験に求めるのならば、それは scientific な実験ではないのです。それは、「儲けるため」の実験以外の何ものでもない。

その一、その二の事例は、つまるところ、これに関わる方がたの「ご都合主義」を、端無くも自ら実証していただいたようなもの、つまり「自白」。

その三。

耐震診断は、「儲けるため」の作業なのか?

以前、「耐震診断-耐震補強」というのは、霊感商法の臭いがする、と書きました。こういう書物が出されるということは、まさにその「証」。

こういう書を「日本『経済』新聞社」のグループ会社が出す、それで平気でいる。

先回の「ひとやすみ」で紹介した一文にもあるように(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/aa6aaaa11b9cb734a578b36d56c292bf)、「経済」とはこのような「仕事で金を集めること」は意味していなかったはずです。「商売」「商い」とは、こんなものではなかった(だから霊感「商法」という語は、本当は誤用なのです)。気にする人もいるようで、そういう方がたはビジネスという語を使うようです。しかし、どう転んでも、同じ。

「経済」を売り物にするのならば、あらためて自ら使う「経済」の「定義・語義」を明らかにした上で使ってもらいたいものです。

なぜ、こうも頑なまでに「理」と「語」に拘るか。

きわめて単純です。欺瞞と作為の、これ以上の蔓延を防ぎたいからに過ぎません。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

見にくかったので、冒頭の図版を、個別に載せます。

解説文が読みにくいので、末尾に、画と解説文を個別に載せました。[図版追加 18.31]

この画と解説は、1951年に第一刷が出された「講談社版 世界美術大系 第15巻 フランス美術」に載っているもの。

1414~1416年に描かれた「ペリー公のいとも華麗なる時祷書」の「二月の暦」。

解説に書かれているように、12ヶ月の暦のあとに宗教的主題の画が120枚以上も続くという。

解説は、柳 宗玄 氏。

この方の文章は素晴らしい。たとえば、

「・・・中世美術は実験室の美術ではない。それは建築の壁面と取り組みながら自ら生れる形であり、色彩である。さらにそれは、民衆の生活そして信仰の中から自から生れるものでもある。それは床の間の置き物ではなく、実用的必然性を担ったものである。それは手先で起用にひねりだしたものでなく、人間の全生命が籠っている形なのである。・・・」

「二月の暦」とは、季節はずれ、と思われるかもしれません。

久しぶりに手にとって、目にとまったのです。

この本は、半世紀以上も前、ロマネスクと呼ばれる時代の建物や絵画、彫刻などに強く魅かれて購入したもの(当時の値段で2300円。日本育英会の奨学金が2000円/月の頃です)。

今でも変らず新鮮で、強く魅かれます。Architecture Without Architects に魅かれるのと同じです。

とりわけ、世の中が欺瞞と作為に充ちている昨今は新鮮です。だから、目にとまったのかもしれません。 *******************************************************************************************

昨日遭った「欺瞞と作為」の事例

その一

昨日、ある方からのメールに、その方は、例の建築士の3年に一度義務的に受けなければならない講習会に出てきたのですが、講習会のテキストの一画に次の一節がある、と紹介されていました。以下です(因みに私は受けていません。ことによると、資格剥奪も覚悟で受けないかもしれません)。

「建築基準法の仕様規定に従って設計する場合の、構造設計の中核をなす概念に

『壁量設計』がある。簡便な方法であるが、これが日本の住宅の耐震性の向上に

果たした役割は計り知れない。近年の地震で、『新しい建築物には被害は少ない』と

報道されることがしばしばであるが、それはこの壁量設計の成果といえる」

その二

例の、「倒壊した『三階建て長期優良住宅』」の「報告」がやっと出されました。

それによると、「倒壊した原因は断言できない」とのこと。

その一方で、実験での入力状況など、実験の「正当性」ついて、延々と書いている。

その三

日経BPから、《7割を工事につなげる「耐震診断」は、何が違うのか?》というキャッチコピーで、ある書物の案内がメールで配信されてきました。

いわく

本日は日経ホームビルダーより、近日発売予定の

「見てすぐわかるDVD講座 実践・耐震リフォーム」のご案内です。

日経ホームビルダーでは、木造住宅の耐震診断400件の実績を持ち、

うち約300件で耐震補強工事を受注した〇〇〇〇氏のノウハウに注目。

7割を超える受注率を実現する「耐震診断」と「補強計画」は何が違うのかを

「見てすぐわかる」ようにDVD講座としてまとめた自信作です。

その一と二は同じ方がかかわっていることは言うまでもありません。

その一。

ここにある「近年の地震で、『新しい建築物には被害は少ない』と報道されることがしばしばである・・・」は、要は、「学の成果」を「日常の事実」をもって示すことを意図した言辞にほかなりません。

そうであるならば、同じ論理の延長上、当然、最近どころか数百年も、「基準法の仕様に反する」建物が、いくつも健在であることをも、事実として認めなければならなくなる筈です。

ところが、それはしない。何故?

その二。

理由が断言できないようなら、簡単に言えば、理由が分らないのならば、少なくとも「基準に従っても、壊れることはある」と明言しなくてはなりません。

それにしても、「理由が断言できない、分らない」と言うのはおかしい。

なぜなら、そもそも、彼らの「拠って立つ理論」は、幾多の被災事例をみて、その「理由を断言する」ことで成り立ったのではないか?

どうしてそれらについては「理由」を「断言できた」のか?

きわめて条件のよい筈の実験で、起きる筈がないことが起きた、その理由が「断言できない」というならば、被災事例の「理由を断言する」のは理が通りません。

つまりこの「報告」は、自らの「ご都合主義」を、「自ら証した」ことに他ならないのです。

自分にとって「都合のよい結果」だけを実験に求めるのならば、それは scientific な実験ではないのです。それは、「儲けるため」の実験以外の何ものでもない。

その一、その二の事例は、つまるところ、これに関わる方がたの「ご都合主義」を、端無くも自ら実証していただいたようなもの、つまり「自白」。

その三。

耐震診断は、「儲けるため」の作業なのか?

以前、「耐震診断-耐震補強」というのは、霊感商法の臭いがする、と書きました。こういう書物が出されるということは、まさにその「証」。

こういう書を「日本『経済』新聞社」のグループ会社が出す、それで平気でいる。

先回の「ひとやすみ」で紹介した一文にもあるように(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/aa6aaaa11b9cb734a578b36d56c292bf)、「経済」とはこのような「仕事で金を集めること」は意味していなかったはずです。「商売」「商い」とは、こんなものではなかった(だから霊感「商法」という語は、本当は誤用なのです)。気にする人もいるようで、そういう方がたはビジネスという語を使うようです。しかし、どう転んでも、同じ。

「経済」を売り物にするのならば、あらためて自ら使う「経済」の「定義・語義」を明らかにした上で使ってもらいたいものです。

なぜ、こうも頑なまでに「理」と「語」に拘るか。

きわめて単純です。欺瞞と作為の、これ以上の蔓延を防ぎたいからに過ぎません。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

見にくかったので、冒頭の図版を、個別に載せます。

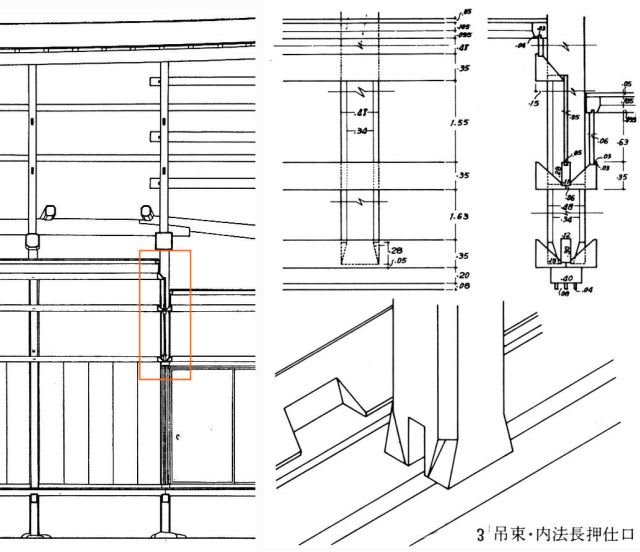

[文言改訂 10日 9.04][図版、説明追加 10日 12.15][図版再更改 10日 17.55]

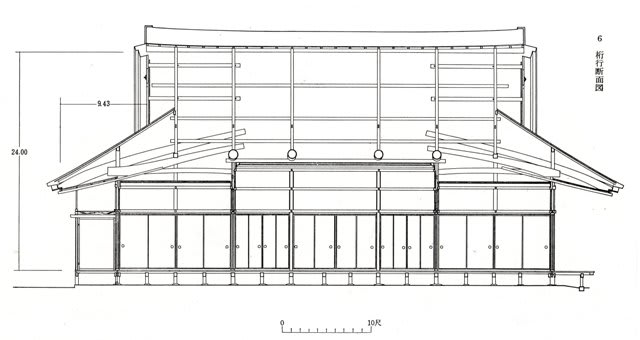

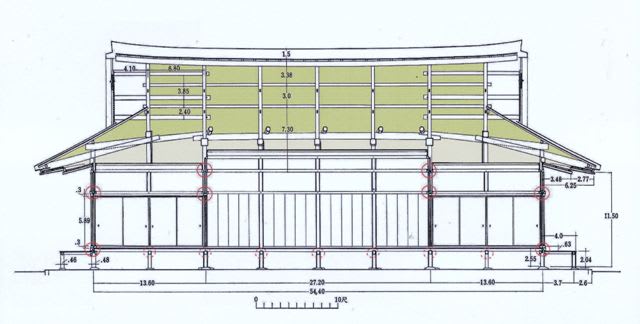

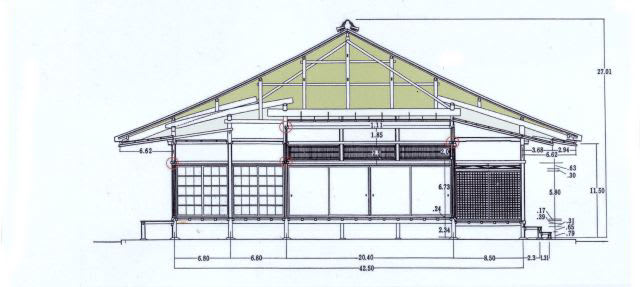

上の図は、室町時代、1428年頃の建立とされる京都・東福寺の塔頭「龍吟庵方丈」の建設当初の姿に復元された平面図と断面図(上が桁行、下が梁行)です。

もちろん「礎石建て」です。

柱間基準寸法は、6尺8寸、広縁の奥行:幅だけ8尺5寸あります。

柱は、広縁の外側の柱以外は、仕上りで4寸8分角の大面取りです。

断面図で軒を支えている斜めの材は「桔木(はねぎ)」です。

早くは奈良時代末、一般には平安時代に始まった屋根を二重にしてできる屋根裏(天井裏)に仕込んで深い軒をつくる工夫(これによって古代以来の「斗栱」が不要になった)。

軸組部:柱と梁・桁でつくる屋根の下の直方体部分:には「足固め兼大引」、「貫」(内法貫など)が入れられています。

上の断面図では分りにくいので、新たな図版を追加します。上が「桁行」、下が「梁行」。

色塗りをしたところが屋根裏(小屋裏)、実線の赤丸は「貫」の位置、破線の赤丸は「大引兼足固め」です(桁行断面図の床下にあります)。[図版、説明追加 10日 12.15][図版再更改 10日 17.55]

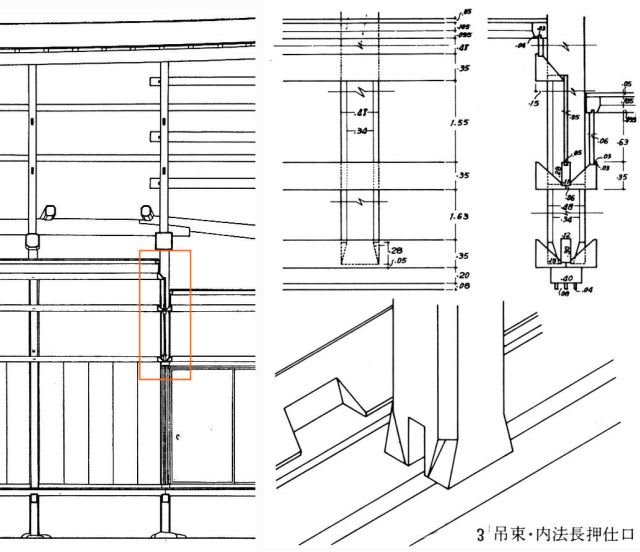

次の図は、「足固め兼大引」の詳細と「貫」の詳細図です。いずれも赤枠内の詳細。

下の写真は、こういうつくりかたでつくった建物の外観です。

はじめに西南から見た全景。1970年に行われた修理工事の竣工写真。

なお、一般図と写真は「重要文化財龍吟庵方丈修理工事報告書」から、

詳細図は「文化財建造物伝統技法集成」からの転載です。

次は北側(背面)全景。これも竣工写真。

これで分るように、四周には、鴨居上の小壁以外には壁はまったくありません。すべて建具が入っています。

中もほんの一部を除き、間仕切はすべて建具(前回の平面図参照)。小壁部は欄間の箇所もあります。

なお、小壁部分の壁内にあるのは竹小舞だけです(詳細図参照)。

そして次は、建物の南面にある「広縁」の写真。

この建物は、柱間の基準寸法が6尺8寸、この広縁の幅だけは8尺5寸。

平面図でも分りますが、あるべき柱が、中央部で2本、両端では1本ずつ抜いてあります。柱は、ひとまわり太くしていますが、それでも今では考えられないこと。しかし、平気なのです。

次は、修理に入る前の南面の写真。建立後約550年経った姿です。

玄関部が傾いていますが、本体は軒先が暴れている程度で、大きく傾いたりはしていません。柱をとばした広縁の部分にも変容は見られません。

「龍吟庵方丈」が建立後たどった歴史を簡単に見ますと、「東福寺」は禅宗寺院で(京都五山の一)、はじめのうちは禅宗が武家に受け容れられたために権勢を誇りますが、「応仁の乱」後、急速に窮乏し、「方丈」のみを残し、他の堂塔は身売りをしています。

残った「方丈」は、江戸時代に数回改造修理が行なわれ、幕末1816年に、「杮葺き(こけらぶき)」が「瓦葺き」に替えられています(修理前の写真は「瓦葺き」です)。

いずれの改造修理も、当初の建物を消滅させるような類の工事ではなく、それゆえその後1940年代になって、現存最古の塔頭・方丈建築として注目されるようになり、第二次大戦後重要文化財に指定され、1970年に当初の姿に復元されました。

現在、木造建築は、その構造が、すべからく「耐震」で云々されます。

そこで、ざっと、建立後、修理時の1970年までの間、この建物が遭遇したであろう地震を、理科年表で調べてみたところ、M6以上の地震の記録が23回ほどあります。しかし、この建物が、震災にあったという記録はありません。

では、現在の木造理論では容認されない「いわば、骨だけ」の建物が、いったいなぜ550年以上健在だったのでしょうか。

健在だ、という「事実」は事実です。

このブログを読んでくださっている方がたも、建築構造力学の知見など、一切の先入観を棄てて、みんなで、その理由を探求してみませんか。[文言改訂10日 9.04]

それはすなわち、当時の工人たちの、近代的学問:構造力学などとは縁のなかった工人たちの、「知恵」に迫る道でもある、と私は思っています。

なんとかたどりついた私のおぼろげなる「答」は、いずれ書くつもりです。

上の図は、室町時代、1428年頃の建立とされる京都・東福寺の塔頭「龍吟庵方丈」の建設当初の姿に復元された平面図と断面図(上が桁行、下が梁行)です。

もちろん「礎石建て」です。

柱間基準寸法は、6尺8寸、広縁の奥行:幅だけ8尺5寸あります。

柱は、広縁の外側の柱以外は、仕上りで4寸8分角の大面取りです。

断面図で軒を支えている斜めの材は「桔木(はねぎ)」です。

早くは奈良時代末、一般には平安時代に始まった屋根を二重にしてできる屋根裏(天井裏)に仕込んで深い軒をつくる工夫(これによって古代以来の「斗栱」が不要になった)。

軸組部:柱と梁・桁でつくる屋根の下の直方体部分:には「足固め兼大引」、「貫」(内法貫など)が入れられています。

上の断面図では分りにくいので、新たな図版を追加します。上が「桁行」、下が「梁行」。

色塗りをしたところが屋根裏(小屋裏)、実線の赤丸は「貫」の位置、破線の赤丸は「大引兼足固め」です(桁行断面図の床下にあります)。[図版、説明追加 10日 12.15][図版再更改 10日 17.55]

次の図は、「足固め兼大引」の詳細と「貫」の詳細図です。いずれも赤枠内の詳細。

下の写真は、こういうつくりかたでつくった建物の外観です。

はじめに西南から見た全景。1970年に行われた修理工事の竣工写真。

なお、一般図と写真は「重要文化財龍吟庵方丈修理工事報告書」から、

詳細図は「文化財建造物伝統技法集成」からの転載です。

次は北側(背面)全景。これも竣工写真。

これで分るように、四周には、鴨居上の小壁以外には壁はまったくありません。すべて建具が入っています。

中もほんの一部を除き、間仕切はすべて建具(前回の平面図参照)。小壁部は欄間の箇所もあります。

なお、小壁部分の壁内にあるのは竹小舞だけです(詳細図参照)。

そして次は、建物の南面にある「広縁」の写真。

この建物は、柱間の基準寸法が6尺8寸、この広縁の幅だけは8尺5寸。

平面図でも分りますが、あるべき柱が、中央部で2本、両端では1本ずつ抜いてあります。柱は、ひとまわり太くしていますが、それでも今では考えられないこと。しかし、平気なのです。

次は、修理に入る前の南面の写真。建立後約550年経った姿です。

玄関部が傾いていますが、本体は軒先が暴れている程度で、大きく傾いたりはしていません。柱をとばした広縁の部分にも変容は見られません。

「龍吟庵方丈」が建立後たどった歴史を簡単に見ますと、「東福寺」は禅宗寺院で(京都五山の一)、はじめのうちは禅宗が武家に受け容れられたために権勢を誇りますが、「応仁の乱」後、急速に窮乏し、「方丈」のみを残し、他の堂塔は身売りをしています。

残った「方丈」は、江戸時代に数回改造修理が行なわれ、幕末1816年に、「杮葺き(こけらぶき)」が「瓦葺き」に替えられています(修理前の写真は「瓦葺き」です)。

いずれの改造修理も、当初の建物を消滅させるような類の工事ではなく、それゆえその後1940年代になって、現存最古の塔頭・方丈建築として注目されるようになり、第二次大戦後重要文化財に指定され、1970年に当初の姿に復元されました。

現在、木造建築は、その構造が、すべからく「耐震」で云々されます。

そこで、ざっと、建立後、修理時の1970年までの間、この建物が遭遇したであろう地震を、理科年表で調べてみたところ、M6以上の地震の記録が23回ほどあります。しかし、この建物が、震災にあったという記録はありません。

では、現在の木造理論では容認されない「いわば、骨だけ」の建物が、いったいなぜ550年以上健在だったのでしょうか。

健在だ、という「事実」は事実です。

このブログを読んでくださっている方がたも、建築構造力学の知見など、一切の先入観を棄てて、みんなで、その理由を探求してみませんか。[文言改訂10日 9.04]

それはすなわち、当時の工人たちの、近代的学問:構造力学などとは縁のなかった工人たちの、「知恵」に迫る道でもある、と私は思っています。

なんとかたどりついた私のおぼろげなる「答」は、いずれ書くつもりです。

[文言追加 5日 7.10][文言、註記追加 5日 7.33][文言追加 5日 7.37][文言追加 5日 7.43]

[文言・註記追加 5日 17.28][文言改訂 5日 17.32][註記追加 5日 19.03]

たとえば、数百年いや数千年もの間、幾多の天変地異に遭いつつも生き永らえてきた生物がいたことが分ったとしたら、人はどのように対応するでしょうか。

いわゆる「進化論」は、そういう「事実」に当面したときに生まれた「理論」だったと思います。

註 「進化」という語は、誤解を生むので、私は使いたくはありません。

「進化」「発展」という語は先験的に「評価」が入ってしまうからです。

あえて言えば「展開」というぐらいが適切なのではないでしょうか。

evolution の語の原義も、「展開」のはずではなかったかと思います。

おそらく、そういう「事実」に当面したとき、人は驚愕し、どうしてだ、なぜなのだ、と思うのが普通でしょう。決して、その「事実」が存在しなかった、として扱うことはないはずです。

ところが、こと日本の建物づくりの場面では、そうではなかったのです。

建物の場合には、数千年もの間という例は存在しませんが、数百年生き永らえてきた事例はかなりの数あります。

たとえば、東大寺・南大門は、ほぼ創建のままの材料で、800年を越える期間健在です。400年、500年という建物も珍しくありません。

では、建築の世界では、そういう事例に当面したとき、それに対して、人はどのように反応してきたでしょうか。

「人」と言っても、多様です。

かつて「普通の」人びとは、そういう事例に会えば、そこから「長寿」のコツを学ぼうとしました。

そして、そういう「普通の」人びとの「感覚」「感性」が疎んじられることもありませんでした。

なぜなら、人びとは、すべからく、先ず「普通の」人だったからです。

江戸時代には、他よりも「抜きんでた」人が多数輩出していますが、私の知る限り、誰一人として、抜きんでているがゆえに「普通の」人びとを疎んじたり、見下したりした人はおりません。と言うより、だからこそ、「普通の」人びとから「抜きんでている」と認められたのです。

もちろん、「普通の」人とは別に、特定の「評価する人」や「評価・認定機関」があったわけでもありません。

ところが、いわゆる「近代」になってからというもの(つまり、明治以降ですが)、話がおかしくなります。「人の上に人をつくる」ための「画策」が、ときの政府により、為されるようになってしまったのです。

「天は、人の上に人をつくらず」という「名言」は有名です。これは、「人は、人の上に人をつくらず」と言っていないところがミソ。それゆえ、以来およそ1世紀半、「人の上に人をつくる」世の中になってしまったのは紛れもない事実です。

そして、「人の上に立つ」と「自認する」人たちは(これがいわゆる「学者・研究者」「有識者」なのですが)、数百年生き永らえてきた事例が多数あるにもかかわらず、見ようともせず、見ても驚愕もせず、どうしてだ、なぜなのだ、とも思わず、端的に言えば、見ても見ぬふりをして済ましてきてしまったのです。そんなものは「存在」して欲しくなかったのでしょうね。[文言追加 5日 7.10]

ところが、いかに強く「人の上に立つ」と自認したところで、「普通の」人びと、「普通の」人びとの「感性」「感覚」を完全に抹殺することはできませんから、その「普通の」人びとの「感性」「感覚」が、鬱勃と陽の目を浴びるようになってきた昨今では、「最新の科学的理論でつくられたものでないから扱えない」と広言してきた「人の上に立つ」と「自認する」人たちまで、自らの「最新の科学的理論」の「延命」をかけて、「事実」を「理論」に合うように「捻じ曲げて理解しよう」とする「偉大な試み」に懸命になっています。

以前にも触れましたが(下註)、今、文化財建造物に於いても、「耐震補強」の「大義名分」の下で、2×4(ツーバイフォー:枠組工法)化が進んでいるのだそうです。

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/46f7af2ac0209504ca429d24eac67c9f

ここには、後で載せる古井家の図が載っています。今回の図は、その一部です。

ついでに、この記事もお読みいただければ幸いです。[註記追加 5日 19.03]

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/fe7d7978b5995b3f4280d4d999488f47

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/35246bc9744ecd5c97dceb6e6a97c304

これは、百年はおろか場合によれば数百年以上も健在だったという「事実」よりも、《科学的理論》の方に「価値」を認める、という《考え方》。

私は、「事実」の方を採ります。なぜなら、それを採る方が「科学的」対応と思うからです。

その建物がなぜ永らく健在であったかを何一つ説明できない《理論》に、どうして依拠・依存してものごとを考えようとするのでしょう?そのどこが「科学的」なのでしょう?

「文化財建造物」にかかわる「文化庁」は「文部科学省」の内局です。このような対応は、文部「科学」の名に恥じることだ、と「文部科学省」の方がたは誰も思わないのでしょうか。[文言、註記追加 5日 7.33]

次に掲げる図は、一つは室町時代、1428年(応永3年)頃に建てられた京都の東福寺にある「竜吟庵(りょうぎんあん)方丈」、もう一つは同じ室町時代の後期に建てられた住居:兵庫県にある「古井家」の復元平面図です。いずれも以前に紹介しています。

下は「龍吟庵 方丈」 平面図

赤線部分は板張りの真壁、その他の外壁、間仕切は、すべて開口装置、つまり、建具が入っています。[文言追加 5日 7.43]

この建物は、1間=6尺8寸で計画されています。

次は「古井家」 平面図

四周(赤く色を付けた部分)は、ほぼ全面「土塗の大壁」です。

その他の壁、開口の様子は凡例を参照してください(障子や襖などは、江戸期以降の改造で、ガラス戸は、明治以降の改造で使われ、したがってこの図には該当箇所はありません)。[文言追加 5日 7.37]

この建物は、長手:桁行方向は1間=約6尺5寸、短手:梁行方向は1間=約6尺9寸で計画。

何度も改造されていましたが、当初の姿に復元されています。この図は復元平面図です。

「龍吟庵方丈」は平屋の建物です。すでに、竣工以来580年余経過しています。

もちろん何度かの修繕は行なわれています。最近の修理は、1970年、昭和45年から行なわれています。重要文化財に指定されたことにともなうもの。修理前の状況の写真がありますが、大きく傾いたりしているわけではありません。

「古井家」も、400~500年は経過しています。

1970年頃、これも重要文化財指定にともなう解体修理工事が行われました。

この建物も、竣工以来、何度かの改造・改修が行なわれています。

修理前の状況の写真がありますが、この建物も、これまた、不陸などはあるものの、倒壊に至るほどにはなっていません。

もちろん、この2例とも、礎石建て(石場建て)です。つまり、礎石の上に置いてあるだけ。

今の木造建築を見慣れてしまった人は、あるいは、奨められてきた木造建築のつくりかたを信じている人は、「龍吟庵 方丈」はまったく理解できない、不可解でしょうし、一方、「古井家」は長持ちして当然だ、と思うでしょう。

その「判断」は、多分、「壁」の有無、あるいは「壁」の「量」を見てのものと思われます。

実際、今、「わが家の耐震診断」で「簡易判断」をしても、「壁」の量だけみれば、「龍吟庵 方丈」は不可、「古井家」は可となるでしょう(礎石建てですから、その点は両方とも不可ですが・・・)。

しかし、詳しく見ると、「古井家」の壁は、「耐震診断」のいう「耐力壁」にはなりません。

なぜなら、「古井家」は、「上屋+下屋」の典型的なつくりです。

しかし、寺院建築では「下屋」は「上屋」と「繋梁」で結ばれていますが、「古井家」の場合、「上屋」と「下屋」の繋ぎは、丈約11cm×幅約5cmの細い内法レベルの「内法貫」と床レベルの「足固貫」だけです。しかも、すべての柱通りに入っているわけではない。

註 もう少し正確に言えば、垂木に相当する竹が、上屋の桁から下屋の桁に架かっています。

上屋は折置組、柱・梁・柱で逆コの字型をつくり、それを横並びした上、

柱上に長手に桁を架ける方式。[文言・註記追加 5日 17.28]

ということは、簡単に言ってしまえば、「下屋」は「上屋」とは、いわば独立していると言えるのです。

仮に地震があったとすると、分厚い壁に囲まれた「下屋」と「上屋」は、まったく別の動きをするのは明らかです。ということは、この壁は上屋に対する「耐力壁」にはならないのです。[文言改訂 5日 17.32]

第一、この四周の壁は、修理時には、すべて改造されてなくなっていました。開口部になっていたのです。このような改造は、江戸時代からすでに行なわれています。

このことは、「壁」が、「架構を維持するための必需品」ではなかった、という事実の明白な証拠なのです。どうしても必要なものならば、撤去するはずがない。

では、龍吟庵 方丈はどうしてくれる!

「今の理論では分らない」と言って済ませますか?

こういう建物が健在であることの理由を示せないならば、そういう「理論」は「理論」ではない、と言って言い過ぎでしょうか?

そういうわけで、「壁」は、日本の建物づくりでは、きわめて自由な「存在」であった、ということを、その点に絞って、事例で紹介してゆきたい、そう考えています。

先ずは、何の先入観も持たず、今まで身に付けてしまった「理論」も棚上げにして、虚心坦懐に、「事実」に対面しましょう。

そこから evolution は始まるのではないでしょうか。

註 なお、いわゆる「学者・研究者」たちが「腐心」してつくってきた構造理論が、

どのような経緯・過程を経て生まれたのかについて、

論文等を精査して紹介されているブログがあります(下記)。

是非、ご覧ください。「人の上に立つ」ことだけを欲する人たちの「精神」がよく分ります。

そして、もちろん、そういう人たちばかりではないことも。しかし、常に「少数派」であることも・・・・。

http://kubo-design.at.webry.info/201006/article_2.html

[文言・註記追加 5日 17.28][文言改訂 5日 17.32][註記追加 5日 19.03]

たとえば、数百年いや数千年もの間、幾多の天変地異に遭いつつも生き永らえてきた生物がいたことが分ったとしたら、人はどのように対応するでしょうか。

いわゆる「進化論」は、そういう「事実」に当面したときに生まれた「理論」だったと思います。

註 「進化」という語は、誤解を生むので、私は使いたくはありません。

「進化」「発展」という語は先験的に「評価」が入ってしまうからです。

あえて言えば「展開」というぐらいが適切なのではないでしょうか。

evolution の語の原義も、「展開」のはずではなかったかと思います。

おそらく、そういう「事実」に当面したとき、人は驚愕し、どうしてだ、なぜなのだ、と思うのが普通でしょう。決して、その「事実」が存在しなかった、として扱うことはないはずです。

ところが、こと日本の建物づくりの場面では、そうではなかったのです。

建物の場合には、数千年もの間という例は存在しませんが、数百年生き永らえてきた事例はかなりの数あります。

たとえば、東大寺・南大門は、ほぼ創建のままの材料で、800年を越える期間健在です。400年、500年という建物も珍しくありません。

では、建築の世界では、そういう事例に当面したとき、それに対して、人はどのように反応してきたでしょうか。

「人」と言っても、多様です。

かつて「普通の」人びとは、そういう事例に会えば、そこから「長寿」のコツを学ぼうとしました。

そして、そういう「普通の」人びとの「感覚」「感性」が疎んじられることもありませんでした。

なぜなら、人びとは、すべからく、先ず「普通の」人だったからです。

江戸時代には、他よりも「抜きんでた」人が多数輩出していますが、私の知る限り、誰一人として、抜きんでているがゆえに「普通の」人びとを疎んじたり、見下したりした人はおりません。と言うより、だからこそ、「普通の」人びとから「抜きんでている」と認められたのです。

もちろん、「普通の」人とは別に、特定の「評価する人」や「評価・認定機関」があったわけでもありません。

ところが、いわゆる「近代」になってからというもの(つまり、明治以降ですが)、話がおかしくなります。「人の上に人をつくる」ための「画策」が、ときの政府により、為されるようになってしまったのです。

「天は、人の上に人をつくらず」という「名言」は有名です。これは、「人は、人の上に人をつくらず」と言っていないところがミソ。それゆえ、以来およそ1世紀半、「人の上に人をつくる」世の中になってしまったのは紛れもない事実です。

そして、「人の上に立つ」と「自認する」人たちは(これがいわゆる「学者・研究者」「有識者」なのですが)、数百年生き永らえてきた事例が多数あるにもかかわらず、見ようともせず、見ても驚愕もせず、どうしてだ、なぜなのだ、とも思わず、端的に言えば、見ても見ぬふりをして済ましてきてしまったのです。そんなものは「存在」して欲しくなかったのでしょうね。[文言追加 5日 7.10]

ところが、いかに強く「人の上に立つ」と自認したところで、「普通の」人びと、「普通の」人びとの「感性」「感覚」を完全に抹殺することはできませんから、その「普通の」人びとの「感性」「感覚」が、鬱勃と陽の目を浴びるようになってきた昨今では、「最新の科学的理論でつくられたものでないから扱えない」と広言してきた「人の上に立つ」と「自認する」人たちまで、自らの「最新の科学的理論」の「延命」をかけて、「事実」を「理論」に合うように「捻じ曲げて理解しよう」とする「偉大な試み」に懸命になっています。

以前にも触れましたが(下註)、今、文化財建造物に於いても、「耐震補強」の「大義名分」の下で、2×4(ツーバイフォー:枠組工法)化が進んでいるのだそうです。

註 http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/46f7af2ac0209504ca429d24eac67c9f

ここには、後で載せる古井家の図が載っています。今回の図は、その一部です。

ついでに、この記事もお読みいただければ幸いです。[註記追加 5日 19.03]

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/fe7d7978b5995b3f4280d4d999488f47

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/35246bc9744ecd5c97dceb6e6a97c304

これは、百年はおろか場合によれば数百年以上も健在だったという「事実」よりも、《科学的理論》の方に「価値」を認める、という《考え方》。

私は、「事実」の方を採ります。なぜなら、それを採る方が「科学的」対応と思うからです。

その建物がなぜ永らく健在であったかを何一つ説明できない《理論》に、どうして依拠・依存してものごとを考えようとするのでしょう?そのどこが「科学的」なのでしょう?

「文化財建造物」にかかわる「文化庁」は「文部科学省」の内局です。このような対応は、文部「科学」の名に恥じることだ、と「文部科学省」の方がたは誰も思わないのでしょうか。[文言、註記追加 5日 7.33]

次に掲げる図は、一つは室町時代、1428年(応永3年)頃に建てられた京都の東福寺にある「竜吟庵(りょうぎんあん)方丈」、もう一つは同じ室町時代の後期に建てられた住居:兵庫県にある「古井家」の復元平面図です。いずれも以前に紹介しています。

下は「龍吟庵 方丈」 平面図

赤線部分は板張りの真壁、その他の外壁、間仕切は、すべて開口装置、つまり、建具が入っています。[文言追加 5日 7.43]

この建物は、1間=6尺8寸で計画されています。

次は「古井家」 平面図

四周(赤く色を付けた部分)は、ほぼ全面「土塗の大壁」です。

その他の壁、開口の様子は凡例を参照してください(障子や襖などは、江戸期以降の改造で、ガラス戸は、明治以降の改造で使われ、したがってこの図には該当箇所はありません)。[文言追加 5日 7.37]

この建物は、長手:桁行方向は1間=約6尺5寸、短手:梁行方向は1間=約6尺9寸で計画。

何度も改造されていましたが、当初の姿に復元されています。この図は復元平面図です。

「龍吟庵方丈」は平屋の建物です。すでに、竣工以来580年余経過しています。

もちろん何度かの修繕は行なわれています。最近の修理は、1970年、昭和45年から行なわれています。重要文化財に指定されたことにともなうもの。修理前の状況の写真がありますが、大きく傾いたりしているわけではありません。

「古井家」も、400~500年は経過しています。

1970年頃、これも重要文化財指定にともなう解体修理工事が行われました。

この建物も、竣工以来、何度かの改造・改修が行なわれています。

修理前の状況の写真がありますが、この建物も、これまた、不陸などはあるものの、倒壊に至るほどにはなっていません。

もちろん、この2例とも、礎石建て(石場建て)です。つまり、礎石の上に置いてあるだけ。

今の木造建築を見慣れてしまった人は、あるいは、奨められてきた木造建築のつくりかたを信じている人は、「龍吟庵 方丈」はまったく理解できない、不可解でしょうし、一方、「古井家」は長持ちして当然だ、と思うでしょう。

その「判断」は、多分、「壁」の有無、あるいは「壁」の「量」を見てのものと思われます。

実際、今、「わが家の耐震診断」で「簡易判断」をしても、「壁」の量だけみれば、「龍吟庵 方丈」は不可、「古井家」は可となるでしょう(礎石建てですから、その点は両方とも不可ですが・・・)。

しかし、詳しく見ると、「古井家」の壁は、「耐震診断」のいう「耐力壁」にはなりません。

なぜなら、「古井家」は、「上屋+下屋」の典型的なつくりです。

しかし、寺院建築では「下屋」は「上屋」と「繋梁」で結ばれていますが、「古井家」の場合、「上屋」と「下屋」の繋ぎは、丈約11cm×幅約5cmの細い内法レベルの「内法貫」と床レベルの「足固貫」だけです。しかも、すべての柱通りに入っているわけではない。

註 もう少し正確に言えば、垂木に相当する竹が、上屋の桁から下屋の桁に架かっています。

上屋は折置組、柱・梁・柱で逆コの字型をつくり、それを横並びした上、

柱上に長手に桁を架ける方式。[文言・註記追加 5日 17.28]

ということは、簡単に言ってしまえば、「下屋」は「上屋」とは、いわば独立していると言えるのです。

仮に地震があったとすると、分厚い壁に囲まれた「下屋」と「上屋」は、まったく別の動きをするのは明らかです。ということは、この壁は上屋に対する「耐力壁」にはならないのです。[文言改訂 5日 17.32]

第一、この四周の壁は、修理時には、すべて改造されてなくなっていました。開口部になっていたのです。このような改造は、江戸時代からすでに行なわれています。

このことは、「壁」が、「架構を維持するための必需品」ではなかった、という事実の明白な証拠なのです。どうしても必要なものならば、撤去するはずがない。

では、龍吟庵 方丈はどうしてくれる!

「今の理論では分らない」と言って済ませますか?

こういう建物が健在であることの理由を示せないならば、そういう「理論」は「理論」ではない、と言って言い過ぎでしょうか?

そういうわけで、「壁」は、日本の建物づくりでは、きわめて自由な「存在」であった、ということを、その点に絞って、事例で紹介してゆきたい、そう考えています。

先ずは、何の先入観も持たず、今まで身に付けてしまった「理論」も棚上げにして、虚心坦懐に、「事実」に対面しましょう。

そこから evolution は始まるのではないでしょうか。

註 なお、いわゆる「学者・研究者」たちが「腐心」してつくってきた構造理論が、

どのような経緯・過程を経て生まれたのかについて、

論文等を精査して紹介されているブログがあります(下記)。

是非、ご覧ください。「人の上に立つ」ことだけを欲する人たちの「精神」がよく分ります。

そして、もちろん、そういう人たちばかりではないことも。しかし、常に「少数派」であることも・・・・。

http://kubo-design.at.webry.info/201006/article_2.html