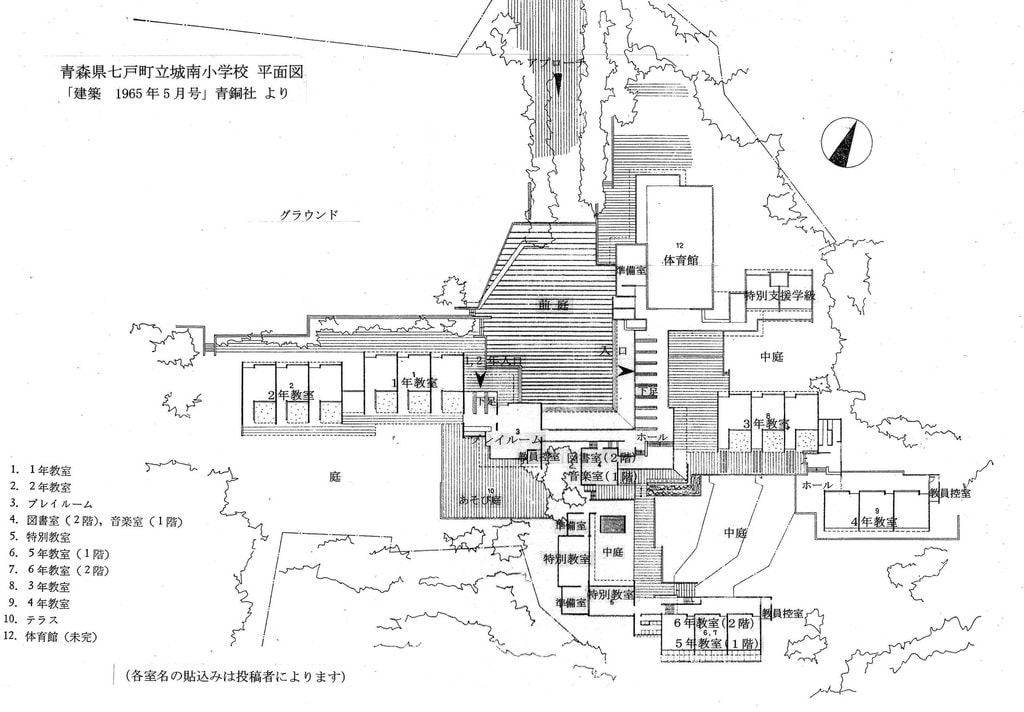

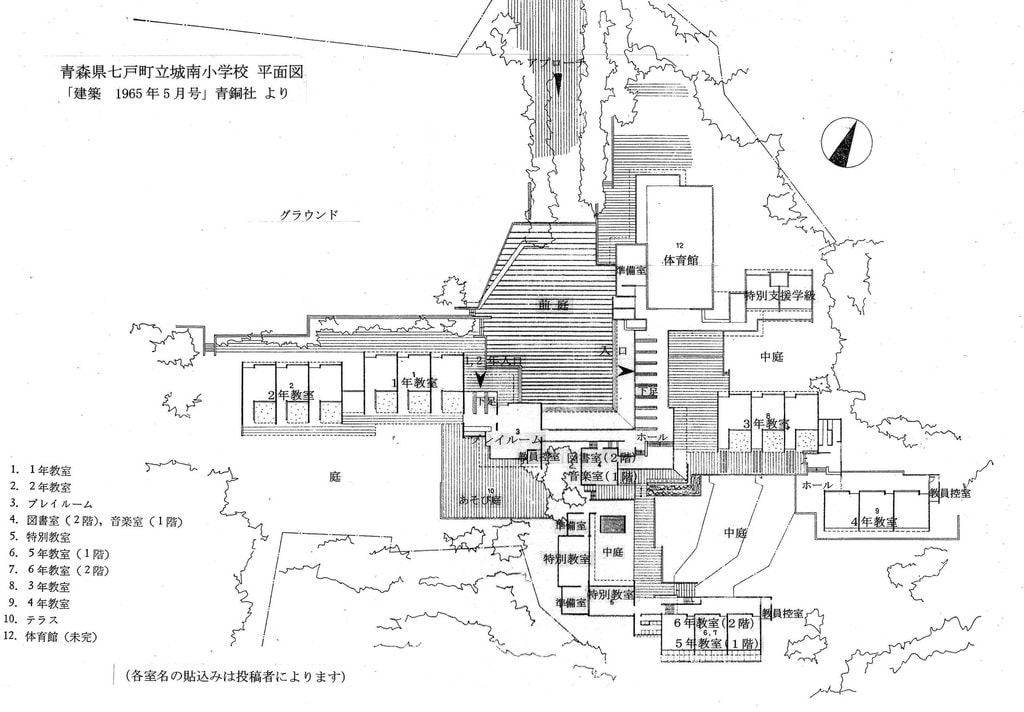

設計 東京大学吉武研究室

PDF「筑波通信 №8」1981年11月 A4版16頁 (PCの方は、左上の「開く」をクリックし、さらに「Word Onlineで開く」をクリックしてください。)

七戸物語(その2)‥‥ふるさとは一日にして成るか‥‥ 1981年度「筑波通信 №8」

いったい私たちにとって、暗やみとは何なのだろうか。

私たちは、七戸に着いた夜まさに文字通り手厚い歓待を受けたのち、その日の宿舎だという「青年の家」へ向った。ただ「青年の家」とだけしかきいておらず、それがどこにあるのかも分らないまま、先導の車のあとを追うようにして暗やみのなかをついて行くしかなかった。道は暗い木立ちのなかをぬけ、国道をはなれ、右や左へ微妙に曲りくねり、ついに私は道を頭に刻みつける作業を断念した。もうそれこそ必死に尾燈のあとを追うだけである。道は低湿地に入ったらしく、筑波の近郊と全く同様にときおり強い霧がたちこめてきて全く何も見えず、路面の起伏や感触から、橋を渡ったらしいなどと思うだけである。辛じてそういう状況と私のもっていた地図の知識から、これはこの辺での低地:小川原湖に向っていると想定するのがせいいっぱいであった。その想定はまちがっていなかった。しかしそれは、着いてから人にきいて分った話であって、実際のところは、暗やみのなか、どっちがどっちだか、むろん小川原湖がどこにあるのかさえ全く分らなかった。

翌朝、なんとなく南だろうと思っていた方角に、なんと八甲田山が朝もやのなかに浮んでいるではないか。私はしばらくの間自分の方向感覚を修正するのに手間どった。八甲田山は西に見えるはずなのだ。それが南に見えるほど昨晩は走ってないのは碓かである。修正するには90度回転すればよいのだが、しかしそれは言葉で言うほど簡単ではない。昨晩以来もっていた感覚がべったりくっついていてなかなかはがれないのである。納得ゆくまで本当に時間がかかった。(ところがいま考えなおすと、また分らなくなってくる。そして地形図を見ては止むを得ず納得する。)

そして、もしこのとき雨でも降っていて八甲田山が望めなかったならばどうであったろうか。おそらく私は、ずっと、初めになんとなく南だと思ったまちがった方角をそのまま南だと思い続けたであろう。

そうすると、いったいこのまちがいというのは何なのだろう。そしてそもそも、私はなぜその方角を南だと思いこんでいたのだろう。もっとも、こういう疑問をもつこと自体、いま普通はなかなか認めてもらえまい。厳然たる事実に反した錯覚にすぎない、まちがえたお前が誤りだ、として片づけられるのが普通だろう。厳然たる物理的事実との整合を判断基準とするのが正しいことだと思われているからである。だが私はそうは思わない。いかに事実とくい違おうが、そのように思ったということは、私にとって事実だからである。極端な言いかたをするならば、もし物理的事実に即することのみを是とすることに徹しようとすると、私たちは、日の出、日の入ということばをも撒回しなければなるまい。

冗談はさておき、なぜ私は事実と違うことを事実と思いこんだのだろうか。おそらく私たちは常に、自分が行動を無事に続けるための拠りどころを求めているのだ。勝手知ったところでは私たちは自由に行動できる。だから未知の場所に出会うと、それこそ必死になって、そこを勝手知ったところにしようとするのにちがいないのだ。勝手知ったところでは、いま自分がどこにいるのか、なにをやっているのか、それが分って安心していられるからである。この勝手知ったところ、それがすなわち先号まで度重ねて書いてきた「私の地図」に仕上がるわけなのだ。だから「私の地図」が私の行動の拠りどころなのである。そして普通は、目に見えるものを頼りにしてその「私の地図」は拡大してゆくのだが、この場合のように暗やみのなかを引きまわされたときはどうなるか。

いま私は暗やみのなかからまさに突然明りのついた青年の家の玄関についた。実際、暗やみの中に見出した点のような明りぐらい、人をほっとさせるものはない。このときも、もうしばらくの間私たちは完全に「私の地図」をはなれ且つまた「私の地図」を組みたてることも不能な状況に放りだされ、まさに字の如くやみくもに尾燈のあとを追っていたわけだから、本当にほっとしたのである。けれどもそれは、いままでの私のいた世界から切り放された、それとの連続性:途中をもぎとられたようなものである。そこで止むを得ず私は、全く新たに今夜泊まる場所に対して、『私の地図』の作成にとりかかる。

そしてそのとき、私は全く勝手に、その玄関の面している広場が、建物の南側にあるものと思いこんでしまったのである。おそらくその想定は、私の過去の建物の経験に拠ったにすぎないと思う。たとえば、こういう建物は大体南に向くものだ、そう勝手に思ってしまったのに違いない。もしこれが暗やみでなく、昼間であったならば、絶対にこういうまちがいはしなかっただろうと思う。既に知っていた場所からの連続性:途中が消えてしまうことがないからである。

かくして、私が安心した気になって一晩すごせるべく、その初めての場所を勝手知ったところにしようとした私自身の独りよがりの試みは、私にべったりくっついてしまって、翌朝そのまちがいが明らかになる事態にたちいたっても、なかなかそれをはぎとることができなかったのである。

思い返していただければ、こういうような体験は、場面は違っても、おそらくだれにでもあることに気づかれると思う。ただそれを、単なる勘ちがいだとして見すごしてしまっているのである。

しかし、これは単なる勘ちがいで済ますわけにはゆかない、と私は思うのだ。まさにこれは、私たちが日常、意識しないままに、私自身の「私の地図」をつくり、もち、それに拠って行動しているということの証なのだ。頼りない情報だけでも言わば強引に自分の都合のために地図をつくり、より詳しく情報を手にしたとき、勘ちがいだと気がつくのである。

暗やみには、私たちの拠るべきものがないから、だから私たちは暗やみに耐えられないのである。怖いのである。もののけがでるのである。

いま、都会的な生活では、ここで経験したような暗やみは存在しない。言ってみれば全ては日の目を浴びている。見えすぎるほどよく見えている。夜になっても、暗やみがあることを忘れるほどである。だからであろうか、見えているものを全て、初めから見えていた、分っていたと思うようになってしまっている感じさえある。再びもう一度、五号に引用した臼井吉見の随筆を思いだしていただけるとありがたい。あの地元に根づいた生活をしている番頭のものの見かたは、決してそうではなかった。自分の生活にとって拠るべきものは、決して目の前に見えるもの全てではないのである。暗やみとの対比がそれを明らかにしてくれるように、私には思える。

いま都会には、やたらと案内標識があるのが目につく。そして、地下街などでは、いくら案内標識がたくさんあっても、少しも分らない、迷う、そして地上にでてあたりを見まわしてほっとする(あるいはとんでもないところに出てびっくりする)というような経験はしょっちゅうあるはずだ。これはさしづめ、明るい暗やみに引きこまれたのと同じことなのだ。「私の地図」が描けなくされているのである。「私の地図」は決して標識をもとにしては描けないのにも拘らず、描けると思っている人たちが、それをつくる人たちの大半を占めているのである。そのような場所で災害が発生したときにパニックが起きるのは、決して非常口が分りにくいからなのではなく、それ以前のはなしとして、その暗やみと既に自分の勝手知ったものとなっているところとの連続性:途中が消失してしまっている、つまり「私の地図」を描けなくさせているからなのだ。ちょうどこの青年の家で私がもったと同じような勘ちがいを、そこにいる人たちそれぞれが勝手にもってしまうからこそ、それがぶつかりあいパニックとなる。だから、非常口の標識をいかに目立つものにしたところで、非常時には役立たないだろうと私は思う。

考えてみればいま、なにも地下街だけでなく、地表においても全て、この「私の地図」の存在が忘れ去られているのではなかろうか。それを忘れて建物や町がつくられていやしないだろうか。私たちにとっての暗やみの存在を十分に分っていた時代に生きた人たちがやってきたこと、それが二号に書いた「あて山」のはなしなのである。彼らの方が、どうも人間がよく分っていたとしか思えない。

いま朝日新聞に、「盲と私たち」という特集が連載されている。その10月10日の文中に次のような盲人の体験が紹介されている。

「あんたも目がつぶれたらすぐにわかるけど、見えないってのは、ひとりで、じっとしていられない。こっちが動かないと、まわりの世界が動きだして、こわくて‥‥」

「ひとり歩きする盲人ならだれでも自分のコースを頭の中の地図、足裏の感触、全身の体感で覚えている。道路の材質、凸凹・傾斜・段差などの微妙な変わりようを、環境からのメッセージ(音・風・声・におい・明暗)と組み合わせて歩くのだが、その足元が日々変わるのだから始末が悪い。とくにスッテンと転んだら方角がわからなくなる。」

「盲人の歩行は踏み出しの第一歩が肝心で、わずかな角度の違いで、とんでもない方へ行ってしまう‥‥」

確かに、目の見えない人の立場は、目の見える私たちの想像を絶するものがある。私たちに日常化できない条件の適いがある。けれども。ここに紹介されている体験をみる限り、この人たちの行動が、目の見える人たちのそれと、構造が同じであるように、私には思える。私たちが目に見えるものを主たる拠りどころにしているのに対し、この人たちはそれ以外のものを頼りにしているのだ。

そしていま、目の見える人たちは、目の見えない人たちの立場を分る以前に、同じ目の見える人たちの立場さえも分らなくなっているのではないかと私は思う。つまり、私たちがだれによらず常に、頭のなかに「私の地図」を描いている、そしてそれに拠っている、ということが分らなくなっているのである。

七戸物語の続きを、いきなり暗やみの話で始めたのには訳がある。いったい私たちに見えているものというのが、私たちにとって何なのだろうか、それを考え続けていたからである。目の前にあるもの、目に見えるもの、見ているもの、知っているもの‥‥これが全部、その意味することが違うのだということを知らなければならないと私は思う。私たちが、暗やみに何を見るかそして陽あたりで(つまり明るいところで)何を見ているのか、考えてみたかったし、また今回、ほんとに久しぶりに暗やみを味わうことが、いい具合にできたのである。手前みそでいうならば、いずれにしろ、どこにいようが、「私の地図」をどう描くかが肝要なのだと思う。

そして先回書いた「懐しさ」も、そこに生きているということの象徴・履歴として心に沈潜して懐しさとなると簡単に書いてしまったけれども、それも結局「私の地図」との係わりのなかで生じる心情なのだと思う。つまり、見慣れた風景だから懐しいのではない。もしそうなら、観光で見た風景にも懐かしさを覚えなければならなくなる。そうではなく、それは、ここしばらくすっかり忘れていたある昔の「私の地図」(それにはその風景がからんでいる)が、その風景を見たことにより、突然きのうのことのようによみがえってきた、そのことに係わった心情なのだ。そして全く逆に、ふるさと遠く離れて生活しているとき、普段はすっかり忘れていたことが、ふとしたことで思いかえされるとき、その昔の自分の生活:「私の地図」の展開した具体的な場面をかたちづくるものとしての風景が、目の前に浮んでくるのである。

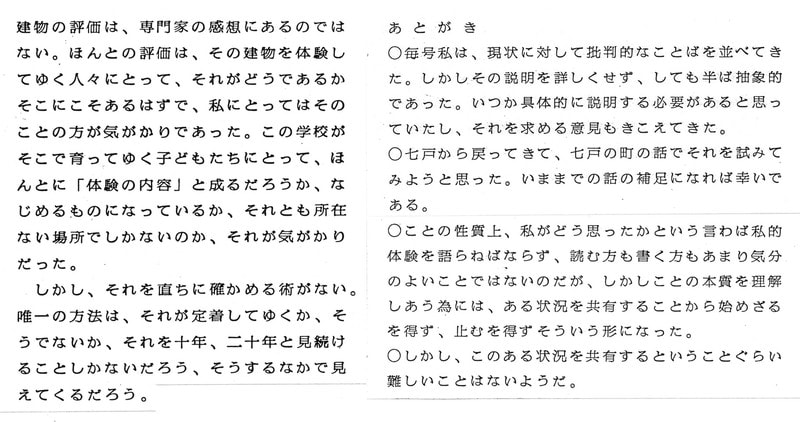

そして、どう考えても、建物は「私の地図」が展開する場面をかたちづくるものの一つなのであって、それ故然るべく考えられなければならないのだと私は思う。

従って、建物は、それができあがったというだけではほとんど意味がなく、それが一つの場面として、あるいは一つの風景として、どれだけ「私の地図」に位置づけられるか、定着するかにこそ、その真価がかかっているのではなかろうか。

だからおそらく、建物づくりというのは、そして町づくりというのは、ものすごくスパンの長い、先を見た話でなければならないのだ。けれどもそれは、通常よくあるような、到達目標としての「絵に描いたもち」の如きものなのではなく、またそうあってはならず、そうではなく、日々を過ごしてゆくその過程のなかで、言わば積み重ねられ定着してゆくものでなければなるまい。そしてそれは、どこかのだれかが考えて定型として与えられるものなのではなく、そこで生活する人たちのその生活遂行において定着するものなのだ。けれどもいま、どれだけの専門家がかく考えていてくれるだろうか。彼らは大部分、この肝心な点を完全に見すごしているように、私には思えてならない。彼らは、一人一人の人間の主体性を無視しているのである。彼らにとって一人一人の人間は、一般大衆であり、故に不特定多数であり、人格のない単なる操作対象にすぎないと言ってよいだろう。人々はそんなにもばかなのだろうか。

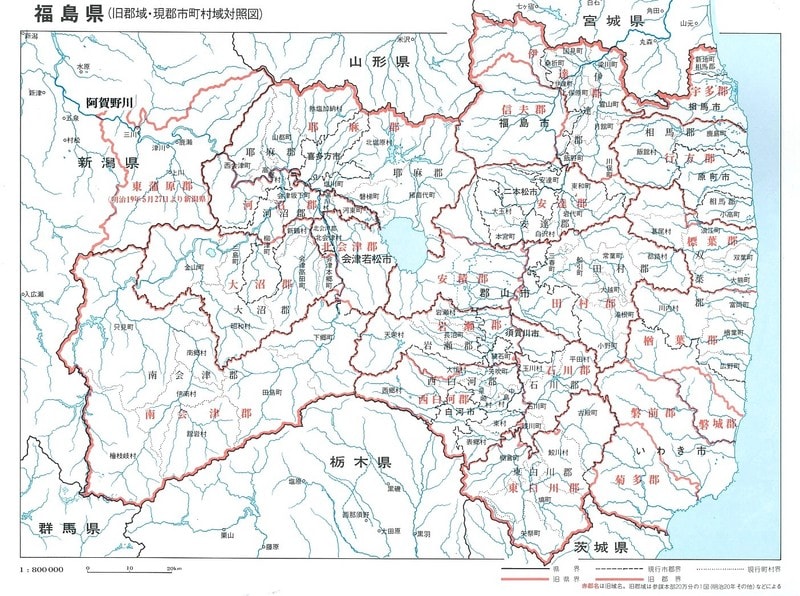

私たちが泊った青年の家の名称は、「公立」小川原青年の家という。そこから1㎞ほどはなれたところにあるこの春開設されたばかりの心身障害者更生施設もまた「公立」ぎんなん荘と名づけられている。県立でもなく町立でもなく村立でもない。まし国立でもなく「公立」を名のる。この名称の「公立」というところにこれら建物:施設づくりの特色が秘められているのだ。そしてこの「公立」は、通常言われる私立学校に対しての公立学校などというときの公立とは本質的に意味が違うように私には思える。私にはそれは、これから書く如く、英語のpublicに対応する意味での「公」立であると見えるのである。

実は、これらの施設の運営は、「上北地方教育・福祉事務組合」が行なっているのである。当然、その設立も同様である。すなわち、七戸町の他数ヶ町村の広域行政の一つとして営まれているのである。「公立」という一見奇異な呼称となっているのも、そうだからである。通常では、これらの施設は県立の多いことは各地の例を見ればわかるとおりである。なぜここではそうでないのか。

ある地域に住んでいる人たちが、ある施設の開設を望んだとしよう。たとえば、青少年のための研修の場が欲しいと思ったとする。しかし、それをその町や村単位でもつには、町や村は人口的にみて小さすぎるし、仮につくるとしても到底財政的に不可能に近い。かと言って、県単位ではこんどは大きすぎ、その位置が問題となり、実際利用面でも小まわりがきかなくなる。その設置位置をめぐって誘致合戦がくりひろげられ、政治屋がからむなどというのはよくある話である。こういう研修施設なら、まだそれに代る既存の施設の利用ということも考えられるけれども、心身障害者施設となるとそうはゆかず、まして町で欲しくても、その成立は、これは完全に不可能である。だから普通、小さな町村は、こういった施設に縁遠い存在を余儀なくされているというのが現状なのだ。その他のいわゆる公共施設も含めて全て、都会に比べて、都会が決して十分だとは言えないにしても、決定的に不利な状況なのである。しかし、この状況を、都会にいてはたして本当に想像することができるだろうか。分るだろうか。

私はここで、昨年書かされたアンケートのことを思いだした。確かそれは、筑波研究学園都市に最後に移住してきた某研究所の労働組合が行なったものであった。そのアンケートの問いの一つに、学園都市の交通の便・不便についてのものがあった。学園都市は共用交通としてはバスしかないがその本数は、常にバス時刻表を携帯を必要とするぐらいの本数しかない。それが便か不便かという見えすいた問であった。いったい便とか不便だとか、何をもとにいうのだろう。いまでも学園都市の範囲をちょっとはなれると、それこそ一日に二本しかバスが走らないというようなところだってあるのである。彼らに対して、それが便か不便かときくことができるか。むしろ無意味に近いだろう。便・不便の絶対的な基準など、どこを探してもないはずだからである。

都会での習慣をもってものごと全てを律してもらってはいけないのだ。そういう無意味なアンケートをするまえに、どうして、なぜ都会ではバスがひっきりなしにきて、こういうところでは日に二本なのかと自ら問い考えてくれないのだろうか。そして、なぜそういう不便なところに人々が生活しているのか、してきたのかと問わないのか。

それにも増して不愉快なのは、筑波は辺地なのだから辺地手当をよこせという要望であった。都会的でないところを辺地とみなし、自分たちは(自分たちだけは)そういう辺地にあっても都会的生活をする権利があるとでもいうかのようだ。辺地の生活はまるで人間の生活ではないとでも思っているのではなかろうか。どこにでも人々は生活している。しかしそれは一律的な便・不便で片づけられるようなものではない。それぞれの場所でそれぞれのやりかたで生きてきたし生きている、どうしてそういうように見ようとしないのか。そして、忘れてもらっては困るのは、そこに住んできた人たちも、やはり人間だということだ。

いまここに書いたアンケートを考えたような人たちと同様な考えかたが、しかしいま一般的なのではなかろうか。言ってみれば都会偏重:辺地切捨、都会型願望が強い。だから全てを都会的基準で律してしまう。

大かたの国の施策もまた、概して一律的である。たとえば行政改革で問題になっている各種の補助金がある。実際おどろくほどの多様な種類がある。それをーまとめにして町村が自由裁量できたらどんなによいかと思うが、それはひもつきでできない。全国ほぼ一律のわく組みによりしばられる。そして、あくまでも補助金であるから、町村はそれに見合った負担を必要とする。従って限界がある。だから、財政的に弱体な町村は、大きなことはできず、不便は不便として放置せざるを得ず、やろうとしたってできないからやろうともしないという悪循環さえ起しかねない。かと言って、たとえば、そういう町村に心身障害者がいないわけではない。人口が少ないから絶対数としては少ないが、確立的事実として必らずいるはずだ。しかし町村では対応できないのが目に見えている。国や県の施策を待てばよいか。それはいつのことか分らない。それに、その場合も必らずその効率性の点から、大規模でどこか遠くにまとめてつくられるに決っている。それでは収容所ではないか。そのとき既に、いったいその施設づくりが何を目ざすものであったのか、その根本が忘れ去られ、いたずらに施設をつくることで満足してしまう。あればよいではないか、ということになる。人々にとって、どこに、どうあればよいか、この肝心な点が雲散霧消してしまうのだ。先々号で書いたような、半径500mの円を描いて、そこに一つづつ児童館があればよいとするのは、その典型である。

しかし、そんなものが欲しいのではないのである。では、本当に町や村で欲しいものを、人口も少なく、財政も乏しい町村がどうしたらもてるか。そこで考えだされたのがこの「上北地方教育・福祉事務組合」だったのである。言ってみればそれは、同じような望みと悩みをもつ町村の「共同体」なのである。

このとき普通だれもが思うのは、そうならば町村合併すればよいではないか、という疑問である。けれどもそれも、やはり都会的あるいは中央の発想なのだ。これらの町村が合併ではなく共同体を選んでいるのには極めて正当な理由がある。そこには、それぞれの町村はそれぞれなりの特性があるとする認識が根底にあるからだ。それぞれの地域にはそれぞれ特有の問題があり、それは各地域ごとに解決してゆく、しかし共同で解決できるもの、またそれでなければできないものに限って共同で策を施す。これがその理由である。

実際歴史地理的に調べれば分ることなのだろうが、それら町村は、過去の合併にも拘らず、地理的にもそれぞれあるまとまりをもっており、きくところによればこの共同体の総面積は香川県に匹敵するほど広いのだそうである。当然場所場所で違いがあることは目に見えているのであって、人々が住む視点にたつならば、大きいことは必らずしもよいことではない、そのことが十二分に分っているのである。こういうやりかたを強力におし進めてきたT氏が、これをヨーロッパ共同体と同じだよ、とこともなげに言ったのが印象的であった。自立した個人の集団としての組織であるというわけだ。

広域行政というのは、これは中央:国、県の側から強力な指導のもとで各地に展開されているわけだが、ここの場合はむしろ完全に地元主導型ですすめられてきたのだということができるだろう。因みに、「教育・福祉事務組合」という広域事業組合は全国探してもそうざらにはないはずである。

ここの場合、中央から示される制度を、言うならば逆手にとって地元主導型で読みかえ実行したと言えるだろう。それは各種の補助金や融資制度の活用についても全く同様で、それらを全て、言うならば地元の視点で読みなおし組みたてなおして巧みに運用するのである。従ってここでは、補助金もなにも全て活きているのだ。

いまここでは下水についての広域事業にとりかかろうとしていた。広域下水道については、これもまた中央からの指導がなされているのだが、いまちょうどその指導に対して地元主導型への読みかえ作業のため奮戦中であった。中央推薦の広域下水道はこれは全く都会的発想であって、各家庭からの排水を下水管(かなりの太さになる)にてーヶ所の処理場へ集め処理する方式である。しかしこれは都会ならいざしらず、実にばかけたことになる。この広大な土地一面に都会のように人が住んでいるわけではないから、下水管だけが無人の野を延々と走るということになる。言うならば、全く新たに、他に利用の方法もない下水の小河川を一本つくるようなものだ。そしてもし上水を自然の川からとるとすると、極端に言えば、自然の川の水はなくなり人工の川:下水管に移ってしまう。農業用水はどうするのだ。第一大量になった末端処理場の処理は決して理屈どおりに処理されていないのは各地の例で明らかだ。であるならば、この同じ広域をただーヶ所でカバーするのではなく、各集落毎で処理したらどうか、その処理も大地にかえす方法があるのではないか、そうであれば自然河川は従前どおり自然河川であり続ける。人口が少ないことが逆にその方法を可能にさせるはずである。経費は明らかに十分のーで済む。これが奮戦にあたっての論理であった。けれども硬直した中央は、なかなかこの発想に応じないのだそうである。技術自体そして技術者自体、巨大技術に酔って発想の転換をしてくれないのだそうである。そして三百億円かかるものが三十億円でできてしまっては、政治的メリットが少ないのだそうである。

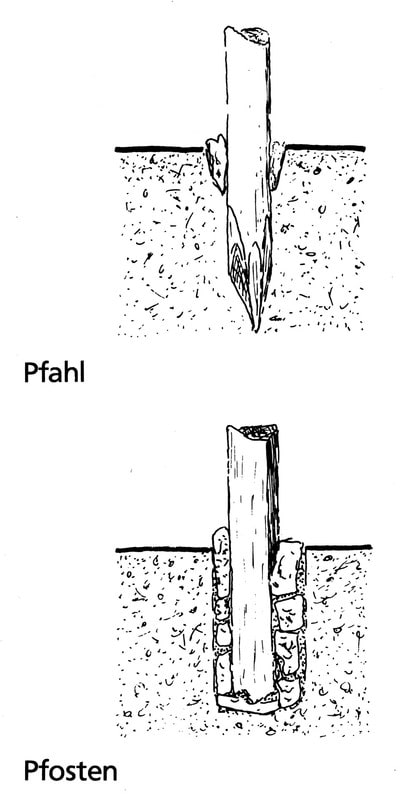

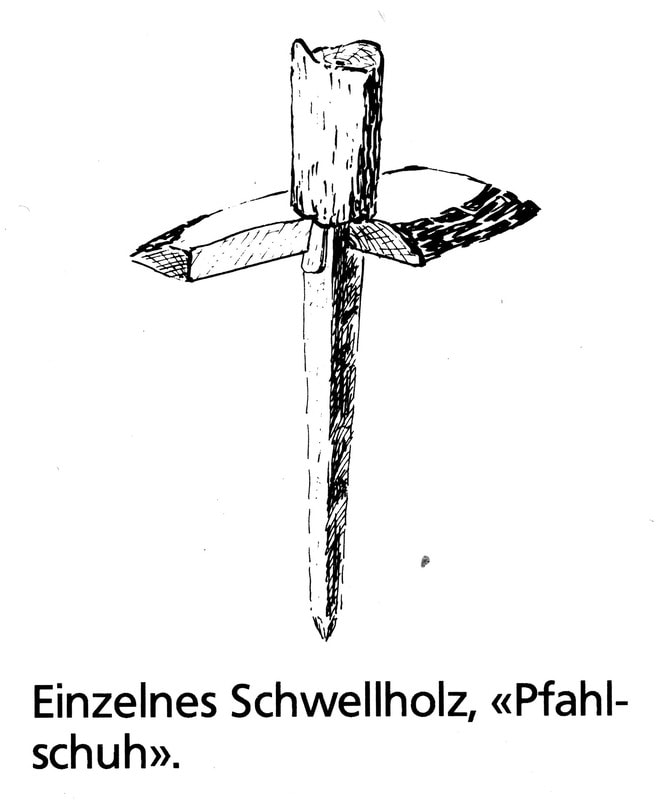

しかしT氏は奮戦中であった。汚水処理の本を読み、土木技術や生態学を自ら学び武装してことにあたっていた。各地へとび実際を調べまわっていた。ことわっておくが彼はそういう方の専門家なのではない。言うならば彼は事務屋さんなのだ。なぜ彼がそこまでしなければならないのか。一言で言ってしまえば、専門家が信用できないからである。より正確に言えば彼らは確かに、学識はあるだろう。しかし、それぞれの地方の特性にみあった解決法をあみだす力に彼らは欠けているのである。いやむしろ地方地方に特性があるということ(つまり地方があるということ)さえ見えないし、それぞれに知恵の蓄積があるということなど、もちろん見えないし見ようとしないのである。あるのは、通りいっぺんの、それこそ中央で、何も見ずに机上で考えたワンパターンの方法だけだ。T氏はいう、護岸工事でもそうだ、コンクリートで固めればいいと簡単に思ってしまう。うちの方には昔から「しがらみ」と言って、木のくいをうちこみ、それにやなぎの枝をきってきて絡みつけて土どめにする方法がある。数年もたたないうちにやなぎが根づいてしまう。その方が結局ながもちする。第一風情のある川岸になるじゃない。なのにコンクリー卜でないと公認してくれない。こういうことが多すぎる、と。

私は彼の見解に全く賛成する。というより、現場での裏づけをもとにした見解であるから、その迫力に圧倒される。

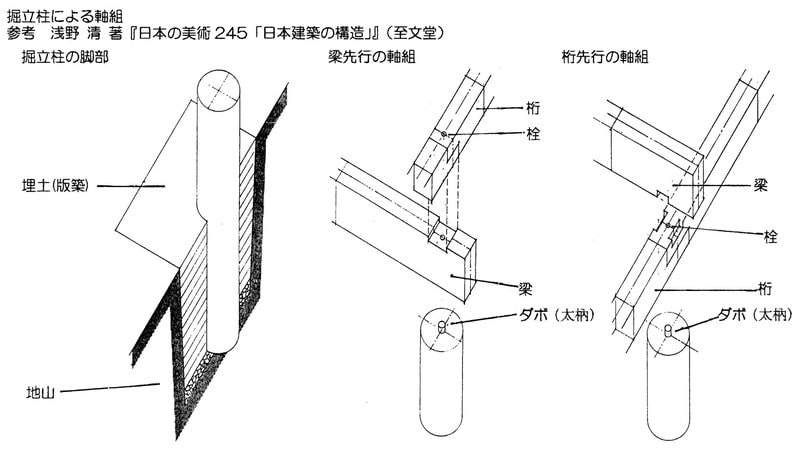

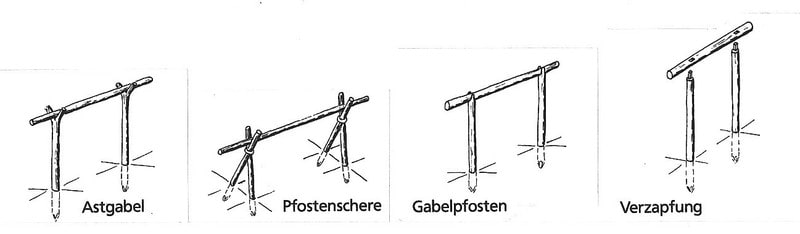

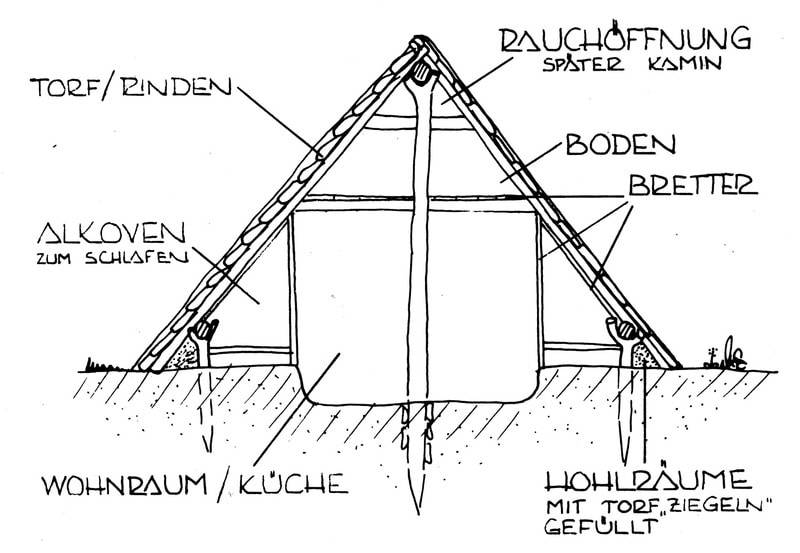

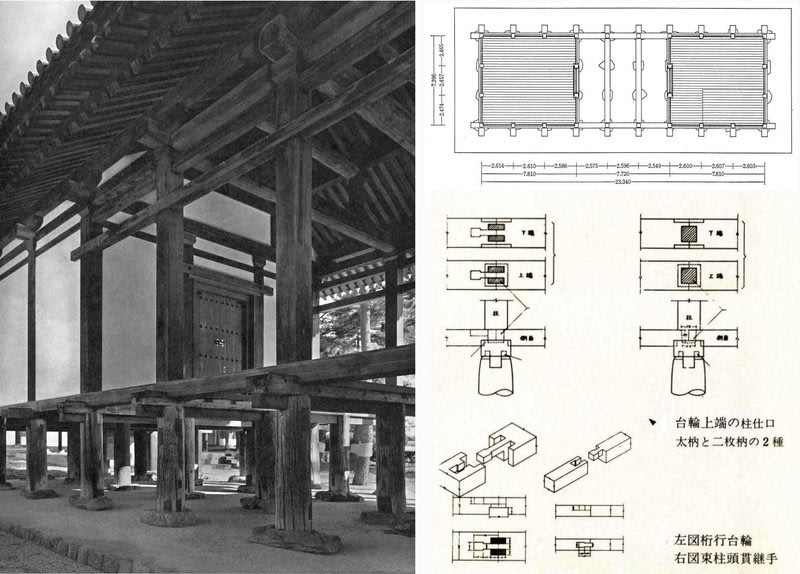

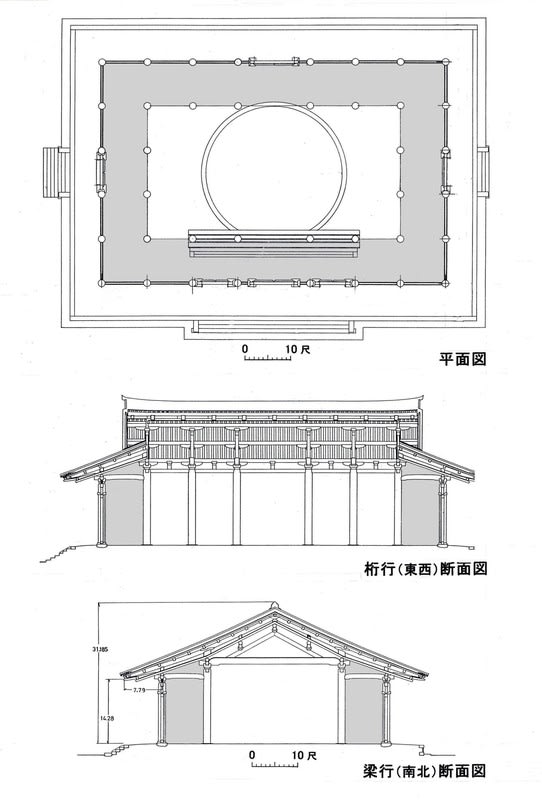

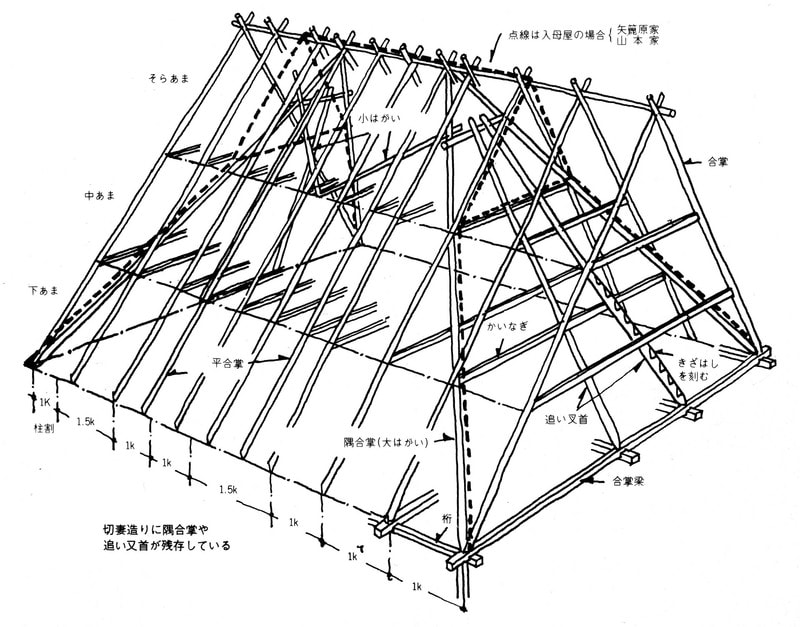

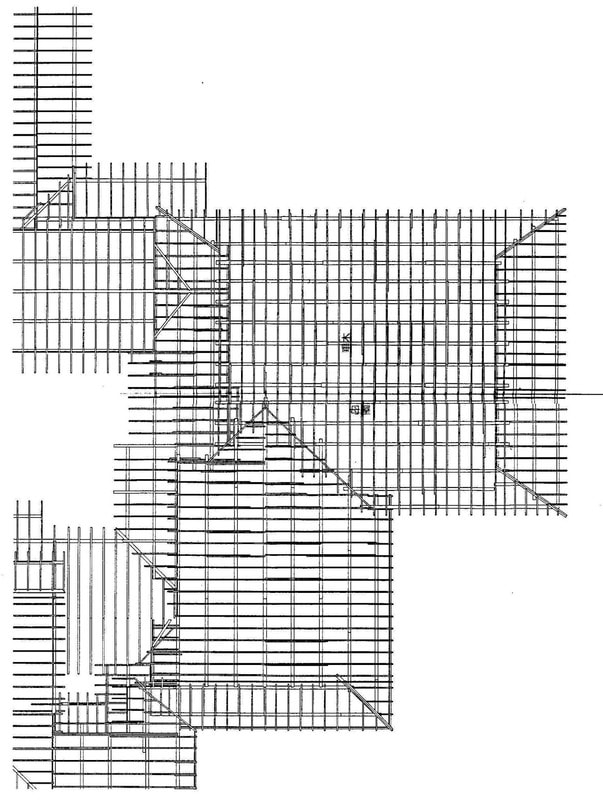

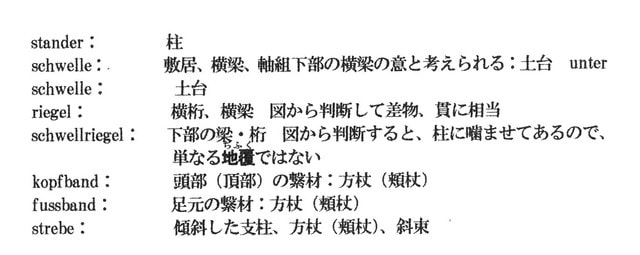

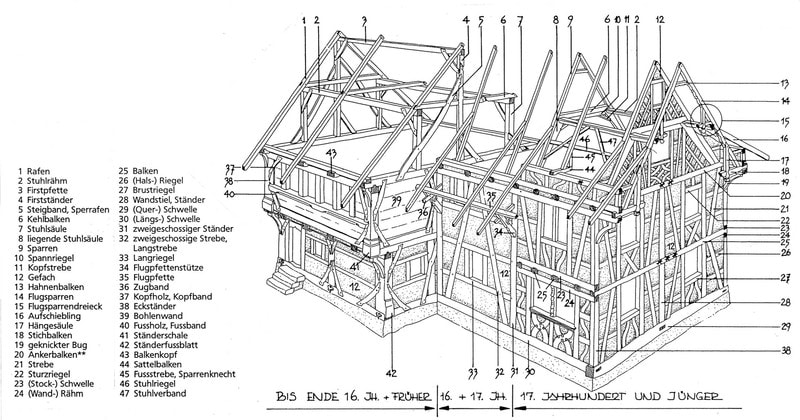

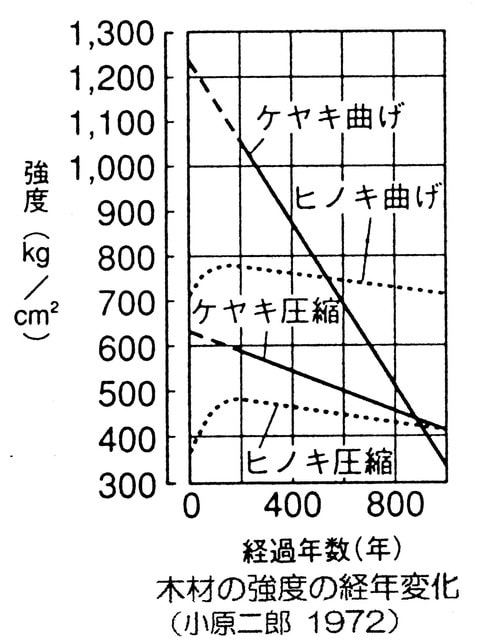

ある土地に住む人たちは、その土地で生活してゆくために、その地域の特性に応じて、それなりのやりかたをあみだし、技術の面でも蓄積を残してきたのだが、いま中央の言わば机上で考えられた独断的な一律の基準がそれらの存立を許さなくなっているのである。大工技術:木造技術も全くそうで、たとえば住宅金融公庫の指示する基準、そしてそれ以上に建築基準法の諸規定は、そういった知恵の集積を無視し駆逐する役割をはたしてきたといってよい。その背後には中央の建築学者がいること、これは十分に反省されねばならないと思う。彼らは彼らのつくった基準こそが科学的・合理的だと思いこんだのである。彼らは、それこそ重大な勘ちがいをしているのである。私にはむしろ、各地に蓄えられた技術の方がよほど合理的であるように思えてならない。なるほどそれらはいわゆる科学的分析によって生みだされたのではないのは確かだが、しかしそれは長年風雪にさらされるという実験を経て生き永らえてきたというのも確かである。要は、合理的基準の「合理」の根拠を何に求めるかなのだ。

因みに、わが研究学園都市のなかの建築に少しでも係わりそうな研究機関で、木造技術についてどれだけ研究がなされているかについて調べた人がいるのだが、それによれば、なんと皆無なのだそうである。木造建築の国日本において、皆無なのである。新技術には目が向くが、何の新味もない木造に関心がない(その実、建築物の大半は、いまデータがないが、木造のはずである)ことと、たとえば構造力学的な面でも木造はその解析法がなく、従ってだれもやらないのだそうである。研究者たちの目には、新しいこと、すぐできることだけが目にうつるらしい。なぜなら、その方がすぐに成果がでるからである。言いすぎかもしれないが、研究のための研究が表通りを歩いている。そうであるにも拘らず、昔からの知恵の蓄積を認めない基準がつくられる、いったいこれはどういうことか。

中央とはとかくこういうものなのだ。それぞれの地域の独自性:主体性を無視し、それを統御しようとする、まさにそのことだけに中央は中央の意義!を認めていると言ってよいだろう。そして、こういう中央にまつわりつくことに、とかく多くの専門家や学者・研究者は意義!を認めているのだと言っても、これもまた過言ではあるまい。いつもふと思うことがあるのだが、この人たちが人々に係わるものごとを扱う専門家だと、いったいだれが決めたのだろうか。多くの場合、それはその関係の学問を学んという言わば自称ではなかったか。彼らにいったい、それについてどれだけの自覚があるのだろうか。そしてまた、彼ら専門家が、人々に係わるものごとを扱うことを委ねられたとき、はたして彼らのどれだけが「委ねられる」ということの本当の意味を理解していてくれるのだろうか。

そうであるとき。地方の時代などという中央からきこえてくるかけ声の、なんと白々しいことか。地方とは相変らず統御対象としての「対中央」の意味でしかないのである。

そして、だからこそ七戸町を軸にT氏たちは奮戦する破目になるのである。なんと労力を要することか。しかしいま、地方を真に地方たらしめようとすると、それなりの労力としたたかさを必要とするのである。

そしてT氏たちは、もうここ20年近くもそうしてきたのである。そうさせるもの、20年近くも奮戦させてきたもの、それはいったい何なのであろうか。普通の役所の役人なら、こんなバカげたまねはしないだろう。つつがなく毎日がすぎてゆけばそれにこしたことはない。ところがこの人たちは、わさわざ仕事をつくっては、それを自らこなしてきたのである。何がそうさせるのか。しかしそれは詮索したってはじまらない。彼らは自分の町が無性に好きだ、人たちが無性に好きだ、ただその一言につきるだろう。だからいい町にしたいのだ。都会の人たちだけが恵まれていていいはずがないではないか。都会に負けないものを!

それ故、その初めは、一つの建物をつくるにも、都会にひけをとらないものをつくりたい、それが原動力だったと思う。ある意味では当然で、一つの目ざすべき一段上に位置するものとして都会の文化があった。しかし、いまはもう、そういうようには考えられていないことは、既に書いたとおりである。目ざすべきものは、自分たちのなかにある。その自信に充ちあふれている。

だから、最近実現させてきた諸施設は、どれもその考えかたが極めて新鮮である。たとえば「公立ぎんなん荘」の場合、一見して予算が苦しかったなと分る建物だが、そんなことが吹きとんでしまうほど独特な考えかたでつくられている。戸建て住宅が数戸ならんでいるように見えるのである。実際そう考えられているのである。要するにここは家族からはなれているけれども園生たちの家であることに変わりない、だからそうするのである。一戸に10人ほど住み、簡単な食事もつくれるようになっている。大食堂と浴室(これはこの建物のために掘った温泉である。温泉は暖房の熱源にも使われる)は別棟にあり、しかしそれらをつなぐ渡り廊下がない。銭湯にゆくつもりで歩いてもらうというのである。食堂は八甲田山を展望できる、人数に比べ少しばかり広すぎる大きさの室であった。

私たちが泊った青年の家とここは約1㎞ぐらいはなれていると先に紹介したけれども実はこれはともに、先の共同体を構成するある町の町立牧場の一画にある。だから1㎞は牧場のなかを歩いてきたのである。はえやあぶの多いのが難だけれども、まわりはまさに広々とした牧歌的風景が展開する。そして、青年の家に宿泊した青少年は、昼食をこのぎんなん荘の食堂で、身障者と一緒に食べる機会が設定されるのだそうである。食堂が大きいのはそのためなのだ。計画の最初からそう考えていたらしい。通常青年の家は教育委員会の管轄、そして身障者施設は厚生関係の管轄となるから、こんなわけにはゆかない。ところがこの「教育・福祉組合」立では、平然とそれをやってのけているわけである。

この施設を牧場のまんなかにつくるというのもそれなりの考えがあるようだ。先ず町有地の一画だから土地代はただ。しかしそれだけで決っているわけではない。ここに住んでいるのは晨業者の子弟である。彼らに身につけてもらう作業能力の養成に、この地方の主産業の一つ、牧畜:牧場を利用しようというのである。彼らの家族の日常と大差ないことが、指導されるわけなのである。そのなかみは、すなわちまた牧場の日常以外のなにものでもない。

ここにあるのは、諸々の事実を、機械的な分掌主義によってばらばらに運用するのではなく、全体を適切な相互関連をもたせつつ運用しようとする「意志」である。そしてそれは、単なる身すぎ世すぎのための役人商売では絶対に出てくるわけがない。つまるところ、彼は町が好きなのだ、人たちが好きなのだ。そして、町役場に勤めるとは、つまり役人とは何なのか、自覚しているのである。そして、こういう町の町役場の職員は九割九分その町に住んでいるということも考えられてよいだろう。彼らのやることは全て、町の住人としての自分にもふりかかる。因みに、東京の区役所の職員の半分以上は、その区の住人ではなく、埼玉、千葉、神奈川から来ている人もいるそうである。彼らがその区の(住人の)ことを分かるためには並大抵のことでは済まないはずである。住人が何を見ているのか、その住民たちの地図を知ろうとしなければならないのだが、それができるか、しているか?

(「筑波通信№8 後半, あとがき」 に続きます。)

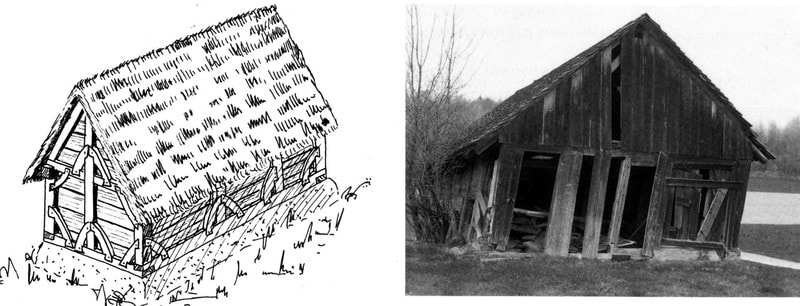

集成材を使った梁

集成材を使った梁