締切り間際の仕事の合間をぬって書きます。今回は長くなります。ご容赦を。

「感想:分別のコスト」に、日本の現在をクールに見つめた英国の新聞記事をリンクしました。[13日 19.02]

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

[文言追加 18.57][リンク追加 19.12][リンク追加 20.56][リンク追加 14日14.37]

先回(「形」の謂れ(いわれ)-8・・・・再び、建物とは?) のお終いに、以下のように書きました。

要するに、建物をつくる場合でも、「いったい、何を、何のためにつくったらいいのか」、

精通していなければならない、ということになります。

かつての建物づくりの専門家は、それを、当然のこととして、身につけていた。

・・・・・・・

現在、そういう「習慣」はどこかに置き忘れてきてしまった

・・・・・・・

農業、牧畜、そのすべてをでき得る限り承知してトラクターという機械をつくる、

それとまったく同様に、「人がこの大地の上で暮す」とはどういうことか、

でき得るかぎり承知しよう、

・・・・・・・

簡単に言えば、そう考えた結果が建物なのだ、と考えています。

(形の)「謂れ」とは、端的に言えば、「ものの道理」のこと。

すなわち、そういう形になる、あるいはそういう「形」にする「ものの道理」。

・・・・・・・

形づくりにまで「道理」を求められるのは納得ゆかない、「自由な発想」が妨げられるではないか、

と思われる方が、多分居られるのでは、と思います。

では、その「自由な発想」は、何を契機に生まれるのでしょうか?

そして、その発想は、泉のごとく、絶えることなく湧き出してくるのでしょうか?

ここで、‘Form follows function’という文言を思い出した方が居られるかもしれません。そして‘Machines à habiter:A machine to live in’ という文言を思い出された方も。

もっとも、これらの文言は、すでに「歴史」の単なる1ページ、知らない、という方がたの方が多いかもしれません。なにしろ、前者は19世紀の終り、後者は20世紀の初めの頃に書かれた文言ですから・・・・。

しかし、建築の近代は、そのあたりから始まったことを考えると、そのあたりから押さえておく必要がある、と私は考えています。

「来し方」について「知り」、そこから「行く末」を考える、それは当然為されなければならないことだ、と思うからです。

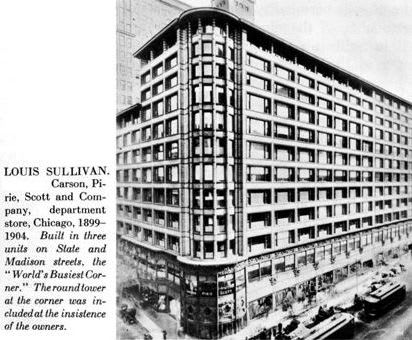

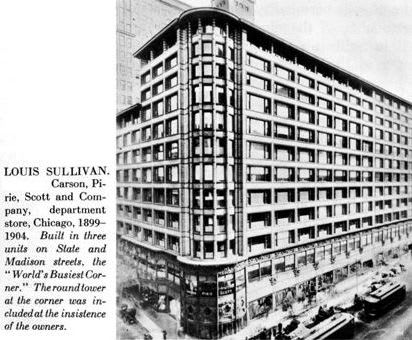

‘Form follows function’は、19世紀半ば~20世紀初頭に活躍したアメリカの建築家L・サリバン( Louis Henri Sullivan、1856~1924)が、著書“Kindergarten Chat”の中で述べた言葉。

サリバンは、当然、生粋のアメリカ人ではなく、西欧からの移民2世。

彼は、先に紹介のオランダのベルラーヘ(

ヘンドリック・ペートルス・ベルラーヘ:Hendrik Petrus Berlage、1856~1934)同様、当時の「主流」であった西欧の建築界の様相に異議を唱えたのです(生年が同じです!)。

サリバンの代表作が下の写真です。

いずれも、ギーディオンの「空間・時間・建築」原書からの転載です。

‘Machines à habiter:A machine to live in’は、もう知る人も少なくなってきているようですが(この人誰?と訊く若い方が居られる、と聞いたことがあります)、スイス生まれのフランスの建築家コルビュジェ(ル・コルビュジエ:Le Corbusier、1887~1965年。本名 Charles-Edouard Jeanneret-Gris )の言った文言。ベルラーヘやサリバンからおよそ半世紀後の世代。

こういった文言が日本で広く話題になるようになるのは、第二次大戦後、つまり1945年以降と言ってよいでしょう。もちろん、すでに戦前に伝わってはいたのですが、それどころではなかった、という時代(戦前から、前川國男氏や坂倉準三氏らはすでにコルビュジェに傾倒していた)。

日本の建築界では、サリバンの‘Form follows function’が、直訳的に「形体(形態)は機能に従う」と訳され広まり、その「解釈」をめぐり、現在にまで尾を引いている(と、私は考えています)「混乱」が生じました。

戦後の日本の建築界を、いわば二分していたのが西山卯三氏と丹下健三氏に代表される二派。

西山氏の論調は、いわば「直訳信仰」派。一方、丹下氏はそれに違和感を感じていた。

端的には、「機能:用から・・」派と「造形:美から・・」派と言ってもよいでしょう。この両派の「違い」については、だいぶ前に下記で書きました。

「実体を建物に藉り・・・何をつくるのか」

現在の建築界の「不毛」の因は、すでにこの二者の「論争」の中に、兆しを見せている、と私は考えています。

簡単に言えば、用から入るか、美から始めるか、といった不毛な「論議」が蔓延し、現在もまだその後遺症が重篤な状態にある、ということです。

その明らかな証が、先に

「理解不能」で触れた、今の名だたる「建築家」諸氏の震災後の言動です(その後の彼らの行動を、数日前の朝日新聞が報じています)。

不毛な論議に結末をつけずに、つけようともせずそれに甘んじ、半世紀以上経ってしまったのです。不毛は続いているのです。しかし、今の著名な評論家、建築史家も、それに目を瞑っている、私にはそう見えます。

少し詳しく書けば、戦後間もない頃、世は貧窮の時代、「用」を説く派が主流でした。

建築計画学の「隆盛期」です。

しかし、高度《経済》成長期、世の中に《現金》が蔓延るにつれ、「用」の必然は埋没します。1970年代のことです。

その頃から、やたらと「華美な」造形の建物が跋扈しだすのです。

「用」なんて考えていられるか、そんなのどうでもいいや・・・。《芸術家》の出番だ・・・!

そして、1980年代以降、建築計画学は一気に衰亡します。

使い勝手の悪い建物がその頃から増えてきました(ただし、それは建築計画学の衰亡とは関係ありません)。

そしてその頃から、いわゆる「サイン」:案内標識板がやたらに増えてきます。

[文言追加 18.57]

戦後の一時期、建築についての一般向け入門書と見なされていた書物に、西山卯三氏の著した岩波新書「現代の建築」があります(まだ刊行されているのでしょうか?)。

その中に、次のような文言があります。

・・・・

建築は、生活の要求、建設技術や経済の要求に応えると同時に、美しくあらねばならない・・・・

建築の造型は、絵画や彫刻などを綜合した芸術である。

・・・・

建築が人間生活の容器である以上、そして人が生活をよろこびをもって豊かに営もうと望む限り、

そのよろこびのために、・・・豊かにかざられることは何ら不思議のことではない。

・・・・

ただ、過去の建築は、なんのために、誰のために、それをかざったのか。建築の持ち主の富や力を示すために

彼等だけを楽しますために、ではなかったか。・・・・

・・・・

著者は、それに続いて、モスクワの地下鉄の駅の「装飾」こそ、あるべきすぐれた事例として称賛しています。

この文言は、当時の建築界の様相を理解するには恰好の一文です。

この中にある「建築は人間生活の容器である」という文言は、今でも一般受けする建築の「定義」と見なすことができます。実際、それに基づく「論」は、多々見かけます。

「容器」を「箱」という言葉に置き変えましょう。そして「人間生活」を「菓子」に置き換えましょう。

そのとき、「建築」とは、「菓子箱をつくること」になります。

菓子箱をつくるのは、どんな菓子を何個容れるのかが問題になります。もちろん、どんな具合に容れるのがよいかも問題です。

簡単に言えば、「建築計画学」は、この「菓子の容れ方」を研究した、と言えるでしょう。

もちろん、どんな菓子かが、第一番の前提です。

饅頭と羊羹、ケーキ・・・では当然異なる。これが、学校、病院、図書館・・・と、建物種別に計画学が研究された理由。

そのとき何が決め手か。

どういう詰め方が「合理的か」という判断でした。最小限の器で菓子が最大に詰められれば最高・・・。

たとえば、病院内での看護師の動き。それをいかに少なくするか、が病棟計画で重視されました。

たしかに、看護師の仕事は大変な労働です。それを少なくする、それが「合理化」。

ただ、当時私が違和感を感じたのは、看護師はなぜ病棟内を動き回るのか、

その「意味」をも考慮に入れているのかどうか、不明確であったこと。

看護師は、やみくもに歩いているわけではありません。患者の「様子」を診ているのです。

最近では、その代替機械が増えたようです。

しかし、機械では、患者の顔色、すなわち「全容」は分りません。

しかし、こうして「できる」箱は、そのままでは、ただの「無愛想な」箱で終ってしまう。

そこで、その箱を「美しく飾ろう」ではないか・・・。

言ってみれば、これが西山氏の説く「美」だった。簡単に言えば、「包装紙のデザイン」。

こういう考え方の建築家は、今でも五万といるはずです。

余談ですが、どの原発の建屋にも、何らかの「明るい」外装がペイントされています。

一般の工場などでは見かけないことです。

きわめて「象徴的」です。そのようにしたくなる「裏側」に、何が潜んでいるのか。

こういう「考え方」で生まれたのが、住宅で言えば、公営住宅の「型」計画。1DK、2DK・・といった住宅を部屋数とK:厨房との関係で決めたつくり。この「分類」による住居の呼び方は、何と、現在も行われている。そしてそれが「住居」と思われてしまっている!

こうして進められた「研究成果」は、学校、病院・・・といったいわゆる公共建築の「画一化」として、結果しました。

一方、容器の方を先につくっちゃえ、というのが「造型」《重視》派、と言えます。

饅頭の方は、何とかすれば詰められる、という考え方と言えば分りやすいかもしれない。

人間なんて、どうにでも詰められる饅頭みたいなもの、と考えていたかどうかは知りませんが、不自由、不便・・な「容器」が多かったのは事実です。

その一つの現れが、先に触れた案内標識:サインの海。

たとえば、かつての駅(

戦前や、戦後初期につくられた駅)は、案内標識がなくても、分りやすかった。

しかし、いまや・・・・。

参考項目

「京都駅ビルは駅か」 [リンク追加 19.12][リンク追加 20.56]

今の名だたる「建築家」諸氏のつくるのは、この系譜と言ってよいのではないでしょうか。

「人の不在」は、さらにひどくなっているように私には思えます。

そこには「鑑賞する人」はいるのでしょうが、「生活する人」は見当たりません。そこにいる「人」は、言ってみればオブジェ、「点景」。

だから、震災に遭って、「生活する人」が少し見えるようになった(のかなァ)?

こういう「用と美」論があたりまえのように跋扈する中で、私が同意できる著述もありました。

柳 宗玄 氏の中世の教会建築についての論説です。

その中の一つを挙げます。

・・・・

建築は建築であって彫刻ではない。絵画でもない。

しかし、建築の問題は、光ないし色彩と形態の問題であり、機能の問題であり、

さらにより深く精神の問題である。この点で、建築は絵画や彫刻と同様である。

そしてこのことを、中世建築は、最も明快に実証する。

キリスト教を生活の基本原理とする中世社会にあって、・・・(教会は)共同の祈りの場所であり、・・・

その壁面の囲む空間は、世俗の空間ではない。それは聖なる空間でなければならない。・・・・

中世の聖堂建築の問題は、ほとんど内部に集中され・・・・、空間の聖化のために、

あらゆる努力がなされる。形態および色彩と光の全手段をつくしての努力である。

そこでは、建築、彫刻、絵画といった区別は問題ではない。・・・

ここではあらゆる要素の総合的調和が問題なのである。

我々はよく壁画や建築彫刻の一部だけを切放したものを図版でみるが、

それはしばしば判断を誤まらせる。

つまり、それらは―――個々の形態も構図も運動性も、さらに色彩の用法も―――

建築空間全体の一部としてのみその意味をもち、その意味は理解されるのである。

・・・・・

単に形態そものが問題なのではなく、形態のもつ意味が・・・問題なのである。

・・・・・

講談社版 世界美術大系〈15〉フランス美術 柳 宗玄「聖なる空間の創造」より

いずれにしろ不幸であったのは、‘Form follows function’が、直訳的に「形体(形態)は機能に従う」として流布してしまったことでしょう(訳が間違っているわけではありません)。

このような「理解」は、しかし、直訳理解された日本だけではなく、西欧・欧米でも行われていたようです。

サリバンの下で修業したF・Lライトは、その著書 On Architecture で、次のように述べているとのことです。

‘Form follows function’is but a statement of fact.

When we say ‘form and function are one',only then do we take mere fact into the realm of creative thought.

つまり、欧米でも、‘Form follows function’の「字義通り」の理解が横行していて、ライトはそれは間違った理解だ、と言いたかったのだと思います。

また、サリバン自身も、そういう「誤解」が生じるであろうことを承知していたものと見え、この問題の文言を記した書:“Kindergarten Chat”の中で、次のように書いています。

If the work is to be organic ,

the function of the part must have the same quality as the function of the whole;

and the parts....must have the quality of the mass.

私はこういう「不毛な環境」で学生時代を過ごしました。

そういう「環境」にいて、それに対して論駁することは容易ではありません。なにせ、それが「主流」なのですから・・・。

しかし、論駁するために学んだことは、それはそれなりにいいことではありました。

ある意味、その「環境」は、反面教師として「役立った」のです。

もっとも、考えてみれば、それは本当は不幸なことなのです。遠まわりなのだから・・・。

私が止むを得ず「自習」で得たことなど、本来は、義務教育、あるいは高校、大学で、

「素養」としてカリキュラムに組まれていて然るべきことなのです。

いったい、なぜ、このような「理解」が、洋の東西を問わず、生じてしまうのか。

それは、「言語」が生まれつき持っている「構造」の、いわば必然的結果によるところが大きいのです。

この厳然たる事実に気が付くまで、相当時間を費やしました。

しかし、その結果、それに気が付いている先達がかなり居られることも知りました。宮澤賢治もその一人。

彼の書いた

「春と修羅」の序や「月天子」という詩に、いたく感銘を受けたことを覚えています。

言語は、どこの国の言語も、ある状況を「叙述する」にあたって、その言語の文法に応じて「語彙を並べる」という形をとります。

そして、どこの国の言語でも、その「叙述にあたっての語彙の配列が、そのままいわば事象を時系列で示している」、あるいは「そのまま、そこで展開している状景を表している」と理解されてしまう「危険性」をはらんでいるのです。

かつて紹介した道元の言葉は、そのあたりをきわめて明快に示してくれています。

「鳥が空を飛んでいる」という叙述は、「鳥」が、「空」という場所を飛んでいる、と普通に理解されます。そうすると、鳥と空はまったく別個の事象として扱える、と思ってしまうのです。

しかし、空なくして鳥は生きられない、水なくして魚はいない、・・・。

・・・・

うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、

鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。

しかあれども、

うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。

ただ用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。・・・

鳥もし空をいづればたちまちに死す。

魚もし水をいづればたちまちに死す。

・・・・

「建築は人間生活の容器である」、という文言は、表現として間違っているわけではありません。

しかし、だからと言って、「生活」と「容器」との関係について考えよう、という方向に論理が展開するのは間違いなのです。

なぜなら、「生活」は、容器なしには存在し得ない、それは鳥と空、魚と水の「関係」と同じだからです。

道元は中世の人ですが、近現代の西欧にも、そのような考えを示す人たちがいます。

アメリカのS・Kランガー女史もその一人で、次のように述べています。

・・・・

すべての言語は、諸種の観念の対象が互いに入れこになっていても、

それら観念を一列に並べてつないでゆくように要求する形式を持っている。

これらは、実は上へ上へと重ね着する一揃いの着物を、

物干し縄にかける場合には(一揃いとしてではなく)横へ横へと並べねばならないのと同様である。

言語的シンボルの持つこの性質は、discursiveness として知られている。

このために、この特殊な順序に並べ得る思想のみが曲がりなりにも語られ得るのである。

この「投影」に適しないどのような観念も語に(よって)は表現できず、語によって伝達もできない。

・・・・

(S・Kランガー「シンボルの哲学」岩波現代叢書)。

同じ著者の“Feeling and Form”には、次のような一節もあります。

・・・・・

Prosaically speaking,all life is in space;and to “take possession”of space can mean nothing but

to occupy it physically. Blankets put into a chest, filling it copletely,take possession of the space in it.

この書では、いわゆる「有機的建築」:organic という語の「誤解」の基についても明解に解説しています。

近代は、いわば、ものごとを二項対立的(二項の関係)として扱うことで「進展」してきた、と言えるでしょう。いわゆる「科学技術」は、まさにその「代表」であり「象徴」でした。そこでは、二項対立的に扱えないものは黙殺してきました。

そうなってしまったのは、多分に、この言語の構造・特質を知らずに、その叙述の持っている「魔術」に捉われたところに始まっている気配が濃厚なのです。

その方が「叙述しやすい」からなのです。道元やランガーの考え方では、現今の「科学的叙述」はできないのです。

関連項目

「厳密と精密・・・・学問・研究とは何か」 [リンク追加 20.56]

関連項目

「『冬』とは何か・・・・ことば・概念・リアリティ」 [リンク追加 14日14.37]

そして、この「魔術」に気が付かないまま(気付いても、それでは「成果」を示しにくいがゆえに無視し)、多くの「学」は、「進展」してきたのです。

戦後の日本の建築界の様相など(耐震「理論」なども含め)、その「典型」と言えるかもしれません。

そして、その「偉大なる結果」が、すなわち「今」なのだ、と私は思っています。

繰り返しになりますが、

建築、というより、人のかかわる問題は、すべからく、本質的に、二項対立的に扱ってはならない、扱うことができない問題なのです。

そのような問題の立て方は、基本的、根本的に不毛なのです。

人にとっての「空間」の意味を考えない、それとは無関係にできあがる建築など、本来あってはならないのです。

そう考えるがゆえに、名だたる建築家諸氏の言動は、私には「理解不能」なのです。

朝日新聞が紹介している彼らの最新の「行動」は、実によく、その「重篤な病状」を示している、

私には、そう見えました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。