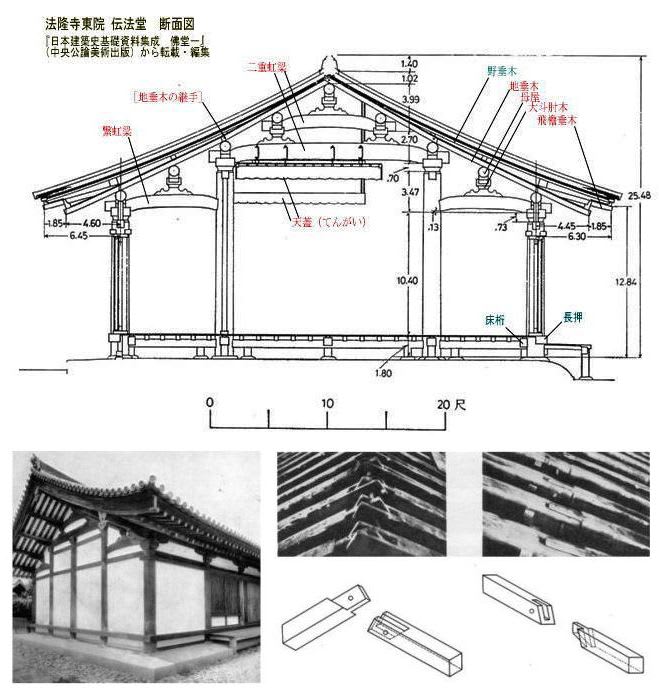

先回は、「大虹梁」の柱への仕口を紹介できなかったので、あらためて紹介。

解説にあるように、一見複雑に見える仕口は、きわめて単純な原理でつくられている。

つまり、「大入れ」で他の材に挿し、楔で締めるだけ。

最近では、弥生後期と考えられる九州・吉野ヶ里(よしのがり)遺跡で見つかった大きな柱の建物遺構の復原案にも、「貫」が使われている(縄文期の青森の三内丸山遺跡では、復原建物に、木の又に横材を掛ける方法を採っている)。

私見だが、木材に孔を穿つ道具を持つようになって、柱の中途にやや大きめの孔をあけ、他材を挿入し、隙間を木片でふさぐ、という方法で、梯子型あるいは鳥居型の丈夫な架構を簡単ににつくれる、という「発見」があったことは、容易に想像できる。楔締めの「貫」の効用は、そんな所から理解されて行き、本格的な仕口へと発展したのではないだろうか。

さて、浄土堂そして南大門でも使われている「大虹梁」を見て、胴張りに違和感を持つ人が意外と多いようだ。

古代寺院などの大寸の梁は、他の材の上に載る形のため、何となく安心できるが、太い梁を、細く加工した竿状の部分だけ柱に挿し維持するやりかたが不安感・違和感を与えるのだろう。

図の数字が見にくいので補足:

虹梁の胴張り部の寸法は、

横幅が1尺8寸(約55cm)、縦は1尺6寸5分(約50cm)のほぼ円状

竿状の部分は、

柱に喰いこむ元部分で縦8寸(約24cm)×横6寸5分(約20cm)、

貫通する部分は、縦は8寸のまま、横が4寸8分(約14.5cm)

しかし、工人たちには、これで大丈夫、という判断があったのだ。

注目したいのは、虹梁の下面側の先端が加工されていて、横から見るといわばアーチ状になっていること。これが逆に上面側だったならば、先端部の下面位置で、材が裂けてしまうことは容易に想像できる。

しかし、こういう簡単にして確実な仕口法を、工人たちは、どのように獲得したのだろうか。

よく言われるのは、こういういわば《突飛な》方法は古来の日本建築にはないから、当時日本にきた「宋」の工人たちに教えられた、という説である。しかし、いろいろ調べてみても、当時の中国の建築には似たような例がなかなか見つからない(あるのかも知れず、どなたか知っていたら教えてください)。

ときは平安の末期、公家の威力が少しずつ衰え、代って武家が力を得だしたころ。民間の工人たちのなかには、前代までの「しがらみ」にとらわれずに《突飛な》ことを考える工人たちもいたのではなかったか、と勝手に思っている。

でも、工人たちはどうやってこの方法に至ったのか。

今だったら、すぐに「学」の力に頼るだろう。

しかし、「学」の力で、自動的に、この方法に至ることはあり得ない。

大分前のことだが、構造工学を学んでいる学生に、梁の断面はどうやって決めるの?と尋ねたところ、「構造計算で決めます」という《模範的な》答が返ってきた。重ねて、寸法も計算で出てくるの?と尋ねると、少し動揺しつつも「そうだ」と言う。「仮定した寸面」の確認を計算でやるんだよ、だからその「仮定」が大事、と言っても浮かない顔。なにもこれは学生だけではないようだ。

しかし、《頼りにする》学などの存在しなかった時代、彼らは、どうやって、こういった巧みな方法を身につけたか。

彼らは、「ものを実際につくる現場」での日常の作業を続ける中で、「体感的に身につけた」のであり、それを保証したのは、彼らのものごとに対する「直観的な把握力」であったと考えられる。ワットがI型鋼を発案できたのと同じ(10月16日に紹介)。

くどいほど書くが、いわゆる「学」は、とりわけ、ものづくり:「工」についての「学」は、幾多の工人たちの「直観」の成果を理解する試みの中から生まれたのである。先の学生の例ではないが、今は、これが逆転し、「学」が何でも生み出せるかのように錯覚し、「直観」は非科学的として否定する人が多い。必要なのは、「学」を学ぶことも結構だが、先ず「直観力」を養うことではないか。

そんなことはない、と主張する方には、尋ねる:

あなたは自動車の運転を「直観でしている」のではありませんか、と。

運転中は、瞬時の判断の連続、それは「直観」以外の何ものでもない。

《理論》の判断など待っていたら、事故を起すのは間違いない。

また、ある野球の解説者の言:

ボールを正確に目標に向って投げるために必要な

球の初速、投射角は《理論》で算定できる。

しかし、それを「分かること」と、実際に「投げること」とは別の話・・・。

それはさておき、浄土寺浄土堂、あるいは東大寺南大門に私がこだわるのは、このような形式を復活すべきだ、というわけではもちろんない。その根にある「考え方」をあらためて学び直す必要があるのではないか、と考えるからだ。

図は、「文化財建造物伝統技法集成」および「国宝 浄土寺浄土堂修理工事報告書」よりの転載・編集したものです。