『まっぷたつの子爵』 イタロ・カルヴィーノ ☆☆☆☆☆

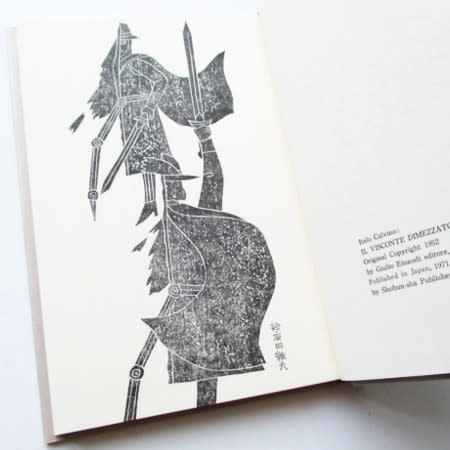

久しぶりに再読。最近は岩波文庫から出ているようだが、私が持っているのは大昔に買った晶文社の「文学のおくりもの」シリーズの一冊である。このシリーズにはブラッドベリの「たんぽぽのお酒」なども入っていて、昔は書店の一角でよく見かけたものだが、今も日本の書店には並んでいるのだろうか。とてもなつかしい。

本書は子供でも読めそうなおとぎ話風の中篇で、スラスラとあっという間に読み終えてしまうが、その中に豊穣な物語の愉悦を秘めた佳品である。時代は17世紀から18世紀、トルコ対オーストリアの戦争からこの物語は始まる。戦場で爆弾に吹き飛ばされ、まっぷたつになってしまった子爵メダルドは奇跡的に一命をとりとめ、故郷に帰る。しかし半身となったメダルドはなぜか邪悪きわまりない人間となっていて、暴虐の限りを尽くして統治下の人々を震え上がらせる。しばらくして、メダルドのもう片方の半身も奇跡的に助かって戻って来るが、こちらは逆にキリストのような善の化身となっていて、その地の人々に数々の善行を施す。

要するに、一人の人間の中の善と悪がそれぞれ別人となって行動するという寓話であり、リアリズムとの無縁の、どこまでも荒唐無稽なおとぎ話である。メダルドの「悪半」と「善半」は最後に決闘し、結局また一人の人間に戻って物語は終わる。このテーマは『ジキル博士とハイド氏』やポーの『ウィリアム・ウィルソン』と同じで、別に目新しいものではないけれども、カルヴィーノの寓話においてはとりわけ神話的、牧歌的、かつ遊戯的なやり方で料理されている。この物語の中ではどんなあり得ないないことでも起き、登場人物たちの行動は常に寓話ならではの強烈な象徴性を帯びている。

たとえばメダルドの悪半は色んな動物や植物を憑かれたようにまっぷたつにし、あらゆるものはまっぷたつになってこそはじめて純粋な存在として完成する、という奇妙な哲学を持っている。またメダルドの善半は最初こそ善行ゆえに歓迎されるが、やがて他人にも非人間的な善行を強制し始めるために悪半と同じかそれ以上に人々に疎まれ始める。乳母のセバティアーノだけが常に悪半と善半を同一人物として扱う、というのも面白い(悪半がやったことで善半を叱ったりする)。この物語を読みながら読者は、あらゆるものが陰陽二つの側面を持ち、その間で引き裂かれていることを考えさせられるだろう。一方で、カルヴィーノの形而上学的な思いつきがたちどころに具体的な事象や事物となって顕現する魔術的な世界は、これこそ寓話や神話の醍醐味だと感じさせる。もしかすると、物語というものの原初的な愉悦とはこういうものかも知れない。

念の為に付け加えておくと、当然ながらこの小説は単に善と悪の対立のテーマを寓話化しただけの図式的なものではない。メインプロットの合間に、たくさんの小鳥に囲まれて死んでいく老いたアイオルフォ子爵や、虫取り網を持って墓地に出没し人魂の研究にいそしむトレロニー博士など、マジックリアリズム的な光景やエピソードが頻出して読者を幻惑する。カルヴィーノの簡潔ながら詩的で濃密な自然描写の美しさも、本書の大きな魅力の一つだ。

もう一つ。この小説の語り手「ぼく」はメダルドの甥の少年である。この「ぼく」は、自分が見聞きしたことに限らずなんでも読者に語って聞かせることができる神の如き全能の語り手なのだが、時々ふいに少年の立場に戻って物語に介入してくる。「…はその道で少年に出会った。その少年がぼくだった」という具合だが、その大雑把で軽やかで、自在な距離感がとても気持ちいい。デュフィの絵みたいだ。

また物語の最後、「ぼく」はトレロニー博士を乗せた船が海が向こうへ消えていくのを追って走り、「ぼくも連れていって!」と叫ぶがかなわない。最後の一行、「責任と鬼火とに満ちたこの世界に、ここに、ぼくは残されてしまった」は非常に象徴的であり、この神話的な物語の締めくくりとして実にふさわしいと思う。普通の童話のようにめでたしめでたしで終わらない、この複雑な余韻を残すラストがなんとも素晴らしい。

軽く短い作品だが、カルヴィーノのストーリーテリング、寓話性、象徴性、奇想性、魔術性、そしてリリシズムがバランスよくまとまった美しいメルヘンである。

久しぶりに再読。最近は岩波文庫から出ているようだが、私が持っているのは大昔に買った晶文社の「文学のおくりもの」シリーズの一冊である。このシリーズにはブラッドベリの「たんぽぽのお酒」なども入っていて、昔は書店の一角でよく見かけたものだが、今も日本の書店には並んでいるのだろうか。とてもなつかしい。

本書は子供でも読めそうなおとぎ話風の中篇で、スラスラとあっという間に読み終えてしまうが、その中に豊穣な物語の愉悦を秘めた佳品である。時代は17世紀から18世紀、トルコ対オーストリアの戦争からこの物語は始まる。戦場で爆弾に吹き飛ばされ、まっぷたつになってしまった子爵メダルドは奇跡的に一命をとりとめ、故郷に帰る。しかし半身となったメダルドはなぜか邪悪きわまりない人間となっていて、暴虐の限りを尽くして統治下の人々を震え上がらせる。しばらくして、メダルドのもう片方の半身も奇跡的に助かって戻って来るが、こちらは逆にキリストのような善の化身となっていて、その地の人々に数々の善行を施す。

要するに、一人の人間の中の善と悪がそれぞれ別人となって行動するという寓話であり、リアリズムとの無縁の、どこまでも荒唐無稽なおとぎ話である。メダルドの「悪半」と「善半」は最後に決闘し、結局また一人の人間に戻って物語は終わる。このテーマは『ジキル博士とハイド氏』やポーの『ウィリアム・ウィルソン』と同じで、別に目新しいものではないけれども、カルヴィーノの寓話においてはとりわけ神話的、牧歌的、かつ遊戯的なやり方で料理されている。この物語の中ではどんなあり得ないないことでも起き、登場人物たちの行動は常に寓話ならではの強烈な象徴性を帯びている。

たとえばメダルドの悪半は色んな動物や植物を憑かれたようにまっぷたつにし、あらゆるものはまっぷたつになってこそはじめて純粋な存在として完成する、という奇妙な哲学を持っている。またメダルドの善半は最初こそ善行ゆえに歓迎されるが、やがて他人にも非人間的な善行を強制し始めるために悪半と同じかそれ以上に人々に疎まれ始める。乳母のセバティアーノだけが常に悪半と善半を同一人物として扱う、というのも面白い(悪半がやったことで善半を叱ったりする)。この物語を読みながら読者は、あらゆるものが陰陽二つの側面を持ち、その間で引き裂かれていることを考えさせられるだろう。一方で、カルヴィーノの形而上学的な思いつきがたちどころに具体的な事象や事物となって顕現する魔術的な世界は、これこそ寓話や神話の醍醐味だと感じさせる。もしかすると、物語というものの原初的な愉悦とはこういうものかも知れない。

念の為に付け加えておくと、当然ながらこの小説は単に善と悪の対立のテーマを寓話化しただけの図式的なものではない。メインプロットの合間に、たくさんの小鳥に囲まれて死んでいく老いたアイオルフォ子爵や、虫取り網を持って墓地に出没し人魂の研究にいそしむトレロニー博士など、マジックリアリズム的な光景やエピソードが頻出して読者を幻惑する。カルヴィーノの簡潔ながら詩的で濃密な自然描写の美しさも、本書の大きな魅力の一つだ。

もう一つ。この小説の語り手「ぼく」はメダルドの甥の少年である。この「ぼく」は、自分が見聞きしたことに限らずなんでも読者に語って聞かせることができる神の如き全能の語り手なのだが、時々ふいに少年の立場に戻って物語に介入してくる。「…はその道で少年に出会った。その少年がぼくだった」という具合だが、その大雑把で軽やかで、自在な距離感がとても気持ちいい。デュフィの絵みたいだ。

また物語の最後、「ぼく」はトレロニー博士を乗せた船が海が向こうへ消えていくのを追って走り、「ぼくも連れていって!」と叫ぶがかなわない。最後の一行、「責任と鬼火とに満ちたこの世界に、ここに、ぼくは残されてしまった」は非常に象徴的であり、この神話的な物語の締めくくりとして実にふさわしいと思う。普通の童話のようにめでたしめでたしで終わらない、この複雑な余韻を残すラストがなんとも素晴らしい。

軽く短い作品だが、カルヴィーノのストーリーテリング、寓話性、象徴性、奇想性、魔術性、そしてリリシズムがバランスよくまとまった美しいメルヘンである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます