「小田原は明治に入ると、全国でも有数の保養地として注目されるようになりました。

まず明治20年代には、海岸保養施設が数多く作られたほか、時の首相伊藤博文などの有力者が西海子などの海辺に別荘をかまえるようになります。

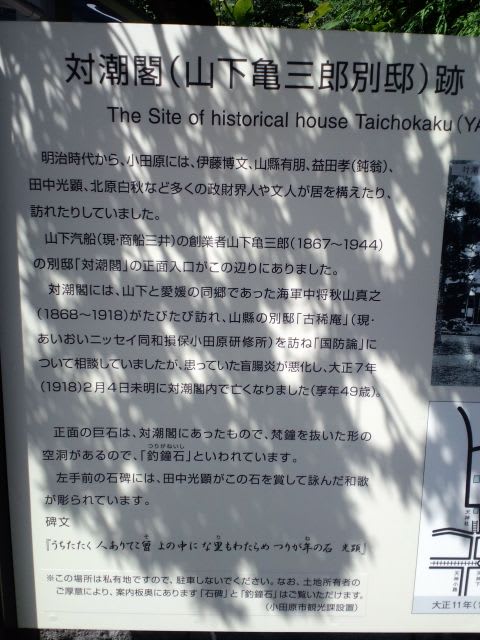

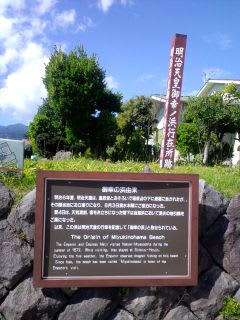

ついで明治30年代になると、元の小田原城が御用邸として整備(明治34年(1901)されたのをはじめ、皇族の重鎮閑院宮家、元首相、陸軍元帥の山縣有朋(古稀庵)、三井財閥を支えた益田孝(掃雲台)が小田原に別邸を設けたため、これらの人々とゆかりの深い要人たちが次々と別邸、別荘をかまえました。そのうちの一人、山下汽船(現商船三井)創業者、山下亀三郎の別邸では、「坂の上の雲」の主人公として知られる秋山真之がその生涯を終えています。

この時期の別邸、別荘は海辺だけでなく「天神山」や「板橋」といった箱根からつづく尾根の斜面に広がったのが特徴です。山縣や益田のもとには、日本を代表する茶人たちも集い、四季の移ろいや旬の味をめでる席が設けられ、小田原は茶の湯の一大中心地となってゆきました。

さらに、戦後の小田原の庭園を代表するのが、電力業界の礎を築いた松永安左エ門の別邸、老欅荘です。松永は戦前、益田孝から茶の手ほどきを受け、益田が亡くなった後も、長く小田原で過ごしました。益田と松永は近代日本三茶人の一人とされ、三茶比とのうち二人までが小田原を拠点としていたのです。」以上、清閑亭のパンフレットより抜粋。

これを読むと、小田原の明治の邸宅巡りしたいよね~。

前出の文中の伊藤博文の別荘滄浪閣(1902年9月の小田原大海嘯で流出)や閑院宮家の御別邸。山下亀三郎の別邸対潮閣。益田孝の掃雲台などは既に現存してません。また、山縣有朋の別邸古稀庵は、流水庭園のみ有料公開で、建物は移転されてます。現存してるのが少ないのは残念ですが、跡地なりとも見てみたい~~。

また明治&大正と贅を尽くして建てられたこれらの建物にとって致命的だったのは、1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災の影響です。

関東大震災の震源は、相模湾の北東部でした。小田原や鎌倉、横浜は震源に近くて壊滅的な被害を被りました。今鎌倉が世界遺産への登録を目指しているらしいですが、関東大震災で鎌倉の寺院や町家は大被害を受けてます。鎌倉、室町、江戸の歴史ある建物も被害を受けて運のいい建物しか現存してません。

最近震災で消失した物件、をありし日の姿に復元するのが流行りのようでいくつか復元されてますけど、どうだろうなあ~。よほどプレゼンをうまくやらないと難しいと思うんだよねえ。

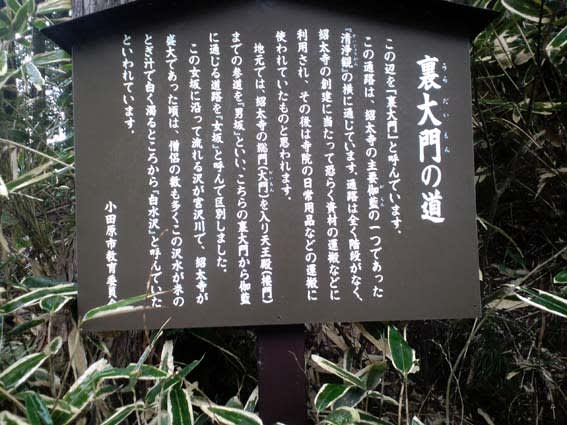

うまく…。そうだなあ。谷戸と寺と信仰(やぐらを含む)とか昔の道(切り通しや7口)の古の往来を偲ぶといった方向押し!はどうだろう~。

寺で押してもかつての境内を想像出来る程残ってる寺は数える程しかないもんな。鐘楼と鼓楼が揃ってる寺ってあったっけ??伽藍のある寺もほぼない…江ノ島の滝口寺くらいか?庫裏と本堂と講堂と…。や、私もあんまり寺の主要パーツに詳しくないんであれですが…。鎌倉を訪れた観光客がまず思うのって「寺がショボい」だと思うんだよね~。あ。いかんいかん。鎌倉を小田原の記事で語っている場合ではない。清閑亭ですよ。

ではさくさく画像を公開します~~。

気分は盛り上がって参上したのですが、当日は邸内で絵の個展が行われており、絵の撮影が禁止されていたんです。室内に展示してあったので、清閑亭の内部の撮影が出来た場所も少なく、また、かつての食堂の部屋を利用して、なにかのカルチャー教室をやっていて、そっちも近づけず…。

かつて居間だったところは、ティールームになっていたんで、ぜひとも居間から見える小田原の海を望みながら室内の設えを堪能したかったのですが、先客がいたんでそれも無理~~という有様。

小田原文学館で1時間半も過ごさずに先に清閑亭をめざすべきでした。

唯一静かだったのはお二階の書の間でした。

画像奥にかつては山下亀三郎の対潮閣がありました。…ということは、秋山真之が人生の最後に見た風景もこんな感じだったのかも。現在は建物が海を大分遮ってしまっていますが…。

客間の床の間。天上板は屋久杉を使用。

客間の床の間。天上板は屋久杉を使用。

あれ?

これって…。「旅順」って書いてある~?な~ぜ~に~~!?

説明文発見!「渓水金子堅太郎詠、筆…日露戦捷ノ詩

金子堅太郎は伊藤博文に仕え、明治憲法や民法などの原案を作り上げた人物。

日露戦争では、アメリカで直接ルーズベルト大統領と折衝にあたり和平の成立に尽力しました。金子が大統領と折衝できたのは、若い頃、出身の福岡藩飼田家の援助でアメリカに留学、大統領とハーバード大学の同窓生だったからです。金子はまた黒田長成侯爵のケンブリッジ大学留学を助け、飼田家の財政顧問をつとめるなど、黒田侯爵とも深い親交で結ばれていました。

この軸は、金子が滞米時、旅順陥落の報を聞き、立役者、乃木希典に捧げた自作の詩。」だそうです。

へえ~へえ~へえ~。

明治の人にとって、日露戦争はやはり大きな出来事だったんですねえ。あちこちの場所で名残を見かけるものな。

ちなみにWIKIで検索かけたら、金子堅太郎はNHKの「坂の上の雲(第8回)」でも登場してました。演じたのは緒形幹太(父:緒形拳、弟:緒形直人)さん。金子は「伊藤博文の懐刀」とも呼ばれた人でした。

まず明治20年代には、海岸保養施設が数多く作られたほか、時の首相伊藤博文などの有力者が西海子などの海辺に別荘をかまえるようになります。

ついで明治30年代になると、元の小田原城が御用邸として整備(明治34年(1901)されたのをはじめ、皇族の重鎮閑院宮家、元首相、陸軍元帥の山縣有朋(古稀庵)、三井財閥を支えた益田孝(掃雲台)が小田原に別邸を設けたため、これらの人々とゆかりの深い要人たちが次々と別邸、別荘をかまえました。そのうちの一人、山下汽船(現商船三井)創業者、山下亀三郎の別邸では、「坂の上の雲」の主人公として知られる秋山真之がその生涯を終えています。

この時期の別邸、別荘は海辺だけでなく「天神山」や「板橋」といった箱根からつづく尾根の斜面に広がったのが特徴です。山縣や益田のもとには、日本を代表する茶人たちも集い、四季の移ろいや旬の味をめでる席が設けられ、小田原は茶の湯の一大中心地となってゆきました。

さらに、戦後の小田原の庭園を代表するのが、電力業界の礎を築いた松永安左エ門の別邸、老欅荘です。松永は戦前、益田孝から茶の手ほどきを受け、益田が亡くなった後も、長く小田原で過ごしました。益田と松永は近代日本三茶人の一人とされ、三茶比とのうち二人までが小田原を拠点としていたのです。」以上、清閑亭のパンフレットより抜粋。

これを読むと、小田原の明治の邸宅巡りしたいよね~。

前出の文中の伊藤博文の別荘滄浪閣(1902年9月の小田原大海嘯で流出)や閑院宮家の御別邸。山下亀三郎の別邸対潮閣。益田孝の掃雲台などは既に現存してません。また、山縣有朋の別邸古稀庵は、流水庭園のみ有料公開で、建物は移転されてます。現存してるのが少ないのは残念ですが、跡地なりとも見てみたい~~。

また明治&大正と贅を尽くして建てられたこれらの建物にとって致命的だったのは、1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災の影響です。

関東大震災の震源は、相模湾の北東部でした。小田原や鎌倉、横浜は震源に近くて壊滅的な被害を被りました。今鎌倉が世界遺産への登録を目指しているらしいですが、関東大震災で鎌倉の寺院や町家は大被害を受けてます。鎌倉、室町、江戸の歴史ある建物も被害を受けて運のいい建物しか現存してません。

最近震災で消失した物件、をありし日の姿に復元するのが流行りのようでいくつか復元されてますけど、どうだろうなあ~。よほどプレゼンをうまくやらないと難しいと思うんだよねえ。

うまく…。そうだなあ。谷戸と寺と信仰(やぐらを含む)とか昔の道(切り通しや7口)の古の往来を偲ぶといった方向押し!はどうだろう~。

寺で押してもかつての境内を想像出来る程残ってる寺は数える程しかないもんな。鐘楼と鼓楼が揃ってる寺ってあったっけ??伽藍のある寺もほぼない…江ノ島の滝口寺くらいか?庫裏と本堂と講堂と…。や、私もあんまり寺の主要パーツに詳しくないんであれですが…。鎌倉を訪れた観光客がまず思うのって「寺がショボい」だと思うんだよね~。あ。いかんいかん。鎌倉を小田原の記事で語っている場合ではない。清閑亭ですよ。

ではさくさく画像を公開します~~。

気分は盛り上がって参上したのですが、当日は邸内で絵の個展が行われており、絵の撮影が禁止されていたんです。室内に展示してあったので、清閑亭の内部の撮影が出来た場所も少なく、また、かつての食堂の部屋を利用して、なにかのカルチャー教室をやっていて、そっちも近づけず…。

かつて居間だったところは、ティールームになっていたんで、ぜひとも居間から見える小田原の海を望みながら室内の設えを堪能したかったのですが、先客がいたんでそれも無理~~という有様。

小田原文学館で1時間半も過ごさずに先に清閑亭をめざすべきでした。

唯一静かだったのはお二階の書の間でした。

画像奥にかつては山下亀三郎の対潮閣がありました。…ということは、秋山真之が人生の最後に見た風景もこんな感じだったのかも。現在は建物が海を大分遮ってしまっていますが…。

客間の床の間。天上板は屋久杉を使用。

客間の床の間。天上板は屋久杉を使用。あれ?

これって…。「旅順」って書いてある~?な~ぜ~に~~!?

説明文発見!「渓水金子堅太郎詠、筆…日露戦捷ノ詩

金子堅太郎は伊藤博文に仕え、明治憲法や民法などの原案を作り上げた人物。

日露戦争では、アメリカで直接ルーズベルト大統領と折衝にあたり和平の成立に尽力しました。金子が大統領と折衝できたのは、若い頃、出身の福岡藩飼田家の援助でアメリカに留学、大統領とハーバード大学の同窓生だったからです。金子はまた黒田長成侯爵のケンブリッジ大学留学を助け、飼田家の財政顧問をつとめるなど、黒田侯爵とも深い親交で結ばれていました。

この軸は、金子が滞米時、旅順陥落の報を聞き、立役者、乃木希典に捧げた自作の詩。」だそうです。

へえ~へえ~へえ~。

明治の人にとって、日露戦争はやはり大きな出来事だったんですねえ。あちこちの場所で名残を見かけるものな。

ちなみにWIKIで検索かけたら、金子堅太郎はNHKの「坂の上の雲(第8回)」でも登場してました。演じたのは緒形幹太(父:緒形拳、弟:緒形直人)さん。金子は「伊藤博文の懐刀」とも呼ばれた人でした。

まさかそんなに時間がかかるなんて…。集中して作成したせいか、半日で口の中に口内炎が出来たっ!!あ~り~え~な~い~~っ!!

まさかそんなに時間がかかるなんて…。集中して作成したせいか、半日で口の中に口内炎が出来たっ!!あ~り~え~な~い~~っ!!

ありました。これです。

ありました。これです。

足を洗う場所ですかね?昭和の初めにベランダにこんなものを備え付けてるのがおしゃれ~。

足を洗う場所ですかね?昭和の初めにベランダにこんなものを備え付けてるのがおしゃれ~。 こちら文学館入り口です。入り口の屋根にある煙突にコケがついていて、なにげにメルヒェン。

こちら文学館入り口です。入り口の屋根にある煙突にコケがついていて、なにげにメルヒェン。

見えて来たのは正恩寺の鐘楼門です。

見えて来たのは正恩寺の鐘楼門です。 これっぽいぞ。

これっぽいぞ。

こちらは東の鎌倉方面。

こちらは東の鎌倉方面。

建物は出桁造りです。

建物は出桁造りです。 こちらは建物の後ろ側ですが、午前の太陽の光に照らされて木の風合いがよく観察出来ました。

こちらは建物の後ろ側ですが、午前の太陽の光に照らされて木の風合いがよく観察出来ました。

吉兆の大亀

吉兆の大亀

こんな本です。知ってますか?

こんな本です。知ってますか?