「泊まりがけは17年ぶりの新潟遠征 #1-3」のつづき、新潟遠征 2日目のスタートです。

新潟2日目の朝は「目覚まし 」に頼ることなく目覚め、カーテンを開けると、窓ガラスがびっしりと結露

」に頼ることなく目覚め、カーテンを開けると、窓ガラスがびっしりと結露 していました。結露した窓ガラスを見たのは久しぶりのような気がします。

していました。結露した窓ガラスを見たのは久しぶりのような気がします。

本宅は乾燥しまくりだし、別邸の寝室は結露する余地もないほど室温が下がります からねぇ…

からねぇ…

天気予報では、曇 ⇒雨

⇒雨 の見込みだそうで、気温は暖かくも寒くもないという、冬の新潟にしては、観光するのに悪くはなさそうです

の見込みだそうで、気温は暖かくも寒くもないという、冬の新潟にしては、観光するのに悪くはなさそうです

でも、どこを巡る? どこに行く?

毎朝のルーティーン、アイスコーヒーを淹れて飲みながら、「新潟市観光 mini MAP」とにらめっこ。

考えがまとまらないまま朝食 を摂りました。

を摂りました。

コロナ禍のときは、定食のみだったり、ブカブカの手袋をしたりと、不自由 だったホテルの朝食も、今ではすっかり「普通」に戻りました

だったホテルの朝食も、今ではすっかり「普通」に戻りました

このホテルの朝食は、副食は「3-」レベルでしたが、味噌汁は「4」、ご飯は「4+」で、「魚沼産こしひかり」だというご飯が美味しかった

食後、部屋に戻ると、この日の行動の検討を再開

そして至った結論が、「ダイジェスト」で書いたように、

とりあえずバス で白山公園前

で白山公園前 まで行き、そこから古くからの街を北東方向に、「新潟市観光 mini MAP」とスマホのGoogleマップを頼りに、行き当たりばったりに歩いて、新潟市歴史博物館みなとぴあまで行くことにしました。

まで行き、そこから古くからの街を北東方向に、「新潟市観光 mini MAP」とスマホのGoogleマップを頼りに、行き当たりばったりに歩いて、新潟市歴史博物館みなとぴあまで行くことにしました。

というものでした。

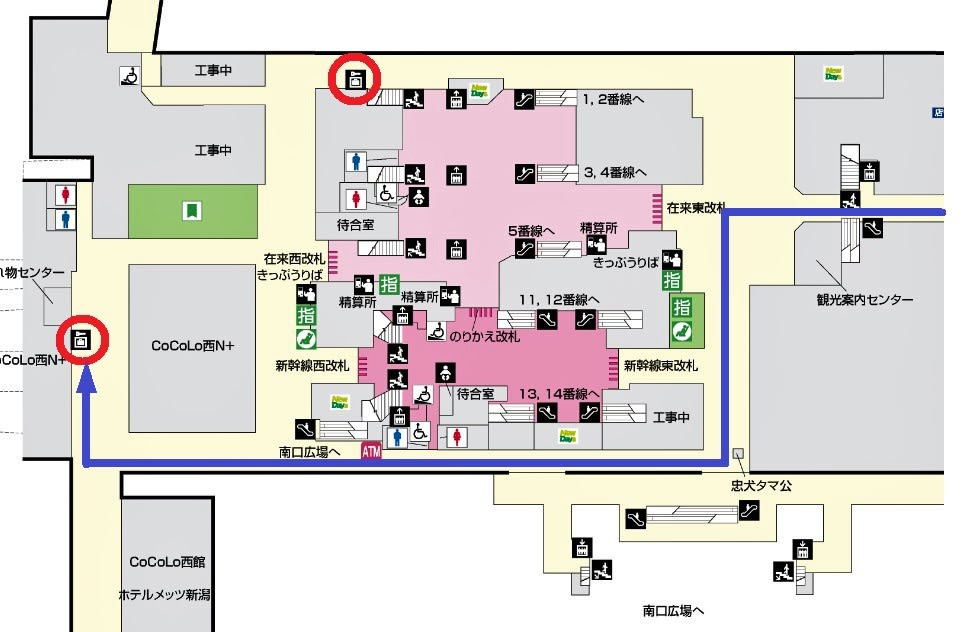

行動計画がある程度決まったところで、ホテルをチェックアウトして、まずは新潟駅まで行き、コインロッカー に荷物を入れて…のつもりだったのが、新潟駅のコインロッカーが少ない

に荷物を入れて…のつもりだったのが、新潟駅のコインロッカーが少ない

いや、数は足りているのかもしれないけれど、設置場所が少ないのですよ。

私は万代口の東側から駅構内に入ったのですが、無い…

南口側をぐるっと廻って、ようやく見つけました。

私が見落としただけなのかと思って、さっき新潟駅の構内図を見たら、やはり2か所しか無い

今は駅舎の工事中だから少ないのか、はたまた、ずっとこの状態のままで行くのか、どちらなんでしょ

それはともかく、荷物をコインロッカー に入れて身軽になった私は、10:30発の観光循環バス

に入れて身軽になった私は、10:30発の観光循環バス (私が乗ったのは「What's Michael

(私が乗ったのは「What's Michael 」号ではありませんでした

」号ではありませんでした )で出発

)で出発

新潟駅前から、車内で流れる観光案内を聞きながら、10分強 で白山公園前

で白山公園前 に到着しました。

に到着しました。

バス停 の隣りといってもよい場所にある新潟県政記念館とは、約3年ぶりの再会でしたが、やはりステキ

の隣りといってもよい場所にある新潟県政記念館とは、約3年ぶりの再会でしたが、やはりステキ でした。

でした。

新潟県政記念館は耐震改修工事のため、'22年12月から'28年3月末まで長期休館中 。

。

もっとも、3年前に、新潟県政記念館を外観・内部とも思う存分見学したことから(記事)、今回は予定にも入れていませんでした

さて、裁判所の角を右に曲がって西掘通に入りました。

この通りは、延々とお寺が続く「寺町」で、さっそくお寺の門前で気になるモノを見つけました。

これはアレではないか

聖獣大好き の伊東忠太による本願寺伝導院(旧・真宗信徒生命保険)の周りを守る聖獣の一つだ

の伊東忠太による本願寺伝導院(旧・真宗信徒生命保険)の周りを守る聖獣の一つだ (本願寺伝道院の訪問記)

(本願寺伝道院の訪問記)

ということは…

やはり、このお寺(本浄寺)は浄土真宗本願寺派のお寺でした

そして、お隣の真浄寺さん(こちらは真宗大谷派)でも気になる建物がありました。

西堀寺町最古級に属するという本堂(1786年建立)もさることながら、その右手前の建物に注目

煉瓦造りの立方体の上に、本瓦葺きの寄棟の屋根が乗っかっているこの建物は何?? 正面から見ても、よく判りません。

正面から見ても、よく判りません。

なお、真浄寺さんの梵鐘も立派でした。

判らないまま、お隣の超願寺さん(真宗大谷派)の境内にお邪魔すると、ここにもありました

判らないまま、お隣の超願寺さん(真宗大谷派)の境内にお邪魔すると、ここにもありました

しかも、右から左へ「堂骨納」と書かれています。

しかも、右から左へ「堂骨納」と書かれています。

そうかそうか、納骨堂だったのか…

ここまできて、気づいたこと があります。

があります。

それは、お寺も民家も、瓦葺きの建物が多いということです。

秋田辺りでは、凍害の懸念があり、かつ重い瓦葺きの建物は、最近こそ見かけるようになったとはいえ、ホントに少ないのです。

新潟市は、そのイメージに反して、積雪が少なく、それほど冷え込まないのかな? と疑問に思ったところ、こちらのサイトによると、1961-2001年の1~2月の平均積雪量は、2m超はザラ の上越は別格として、長岡市でも80cm程度だというのに、新潟市は30cm程度なんだ

の上越は別格として、長岡市でも80cm程度だというのに、新潟市は30cm程度なんだ

この記事を書くまで知りませんでした

さて、寺町巡りの最後は、「名誉市民『會津八一』(秋艸道人)の墓と歌碑」があるという瑞光寺(曹洞宗)です。

會津八一の墓は、本堂の前に、本堂と同じ方向を向いて立っていました(歌碑は墓に向かって右側)。

この場所は、境内の一等地 だよねぇ。

だよねぇ。

會津八一の墓にお参りをしたあと、瑞光寺を出て、西堀通をちょっと歩いたところに、案内板がありました。

「400年の歴史を秘めた新潟の寺町」と題して、

永禄11年(1568年)の上杉謙信の書簡に、新潟という地名が出てきます。

これは、謙信にそむいた村上の本庄繁長を攻撃するため、謙信が部下に宛てて出した書簡です。

このことから、新潟という地名が一般に使われ、すでに交通の要地となっていたことが推測されます。

永禄11年頃すでに、善導寺、長善寺、宝亀院、不動院が開基し、次いで、元亀・天正年間に真浄寺、法音寺、長照寺、宗現寺、本覚寺が開基、その後、24の本寺と18の前寺・末寺が甍を並べるまでに至り、明治初年、西堀と町名改正になるまで、寺町と呼ばれ、しだれ柳の堀端に、新潟人の魂を守り続けてきました。

だそうです。

この案内板、最初に見たかった…。

というところで、寺町巡りはここまでにして、西堀通を横断して古町地区に入っていきました。

ここから先は、「#2-2」で書きます。

よし、きょうのブログ書きが終わった

有明に行く準備をしよ

【追記】諸般の事情により、「泊まりがけは17年ぶりの新潟遠征」シリーズは数日お休み します

します  (2024/03/03 11:39)

(2024/03/03 11:39)

つづき:2024/04/08 泊まりがけは17年ぶりの新潟遠征 #2-2

つづき:2024/04/08 泊まりがけは17年ぶりの新潟遠征 #2-2

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます