きょう、12ヶ月点検 を受けに、板橋にある自動車ディーラーにクルマ

を受けに、板橋にある自動車ディーラーにクルマ を持ち込みました。

を持ち込みました。

所要時間は2時間程度だろうと予想して、その間、何をして過ごそうか と考えていました。

と考えていました。

過去をふり返れば、ディーラーの近場でブランチ を摂ったり、散策

を摂ったり、散策 したり、近くの図書館

したり、近くの図書館 でブログ

でブログ を書いたり、赤羽でブラブラ

を書いたり、赤羽でブラブラ したり、赤羽からさらに足を伸ばしたりもしたのですが、今回は、久しぶりに王子を歩いてみようかと思いました。

したり、赤羽からさらに足を伸ばしたりもしたのですが、今回は、久しぶりに王子を歩いてみようかと思いました。

ただ、約2時間 (実際、ディーラーからもそんな見込みを伝えられた)だと、歩く範囲は限定

(実際、ディーラーからもそんな見込みを伝えられた)だと、歩く範囲は限定 する必要があるな… そんなことを考えながら、赤羽駅のプラットフォームで京浜東北線(南行)

する必要があるな… そんなことを考えながら、赤羽駅のプラットフォームで京浜東北線(南行) を待っていると、電話

を待っていると、電話 が…

が…

ディーラーからの電話でして、「2時間程度とお伝えしたが、ナビの地図更新もあるので、4~5時間かかる」ですと

きょうは、特段、午後の予定を組んでいませんでしたから、王子散策 の時間

の時間 が増えた

が増えた と、プラス思考で受け取り、王子駅へ…。

と、プラス思考で受け取り、王子駅へ…。

約6年ぶりの王子散策(前回の散策記)のルートマップはこちら。

大ざっぱに書くと、

王子駅⇒お札と切手の博物館⇒装束稲荷神社⇒王子稲荷神社⇒昼食⇒王子神社⇒音無親水公園⇒飛鳥山公園⇒紙の博物館⇒王子駅

と、結構狭い範囲を歩いたのですが、それでも所要時間は3時間半 と、なかなかなもの。

と、なかなかなもの。

きょうは、日差し があって、かなり暑かった

があって、かなり暑かった のですが、それでも日陰の多いコースで、梅雨とは思えない快適な散策

のですが、それでも日陰の多いコースで、梅雨とは思えない快適な散策 でした。

でした。

まずは、王子駅前からほど近い国立印刷局王子工場にあるお札と切手の博物館へ。

この博物館、見た目は郵便局っぽい。

独立行政法人 国立印刷局の広報活動の一環という位置づけなのか、入館無料なのですが、それにしては、印刷、紙、さらには、電子マネーが普及しつつあるとはいえ、日常生活には欠かせない「紙幣」の歴史やその意味なんぞも、まとめて知ることができるかなり密度の濃い展示をしています。

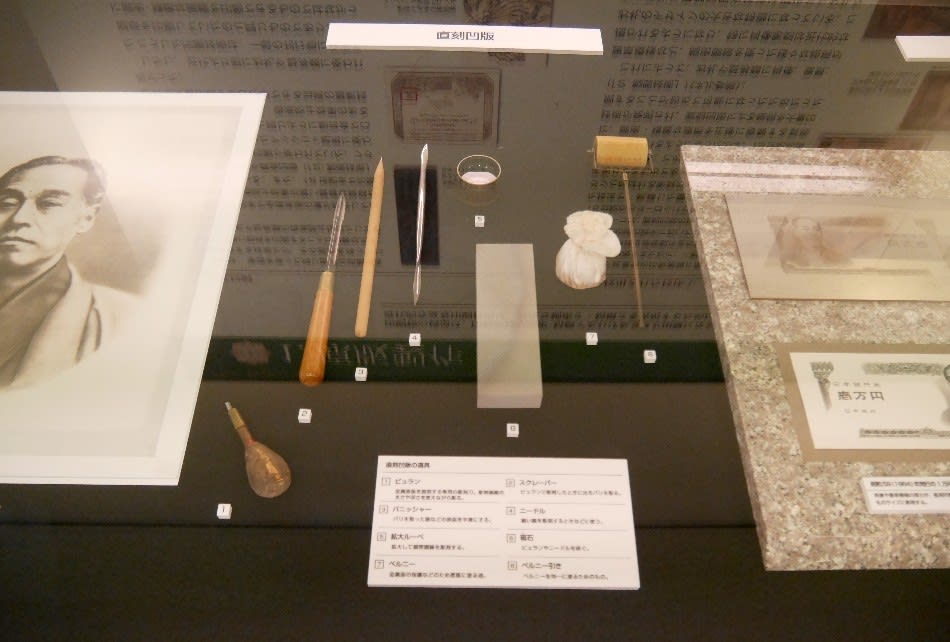

お札の原版を彫る道具なんてのは想像の範囲内 ですが、1枚

ですが、1枚 の手彫りの原版を元に、印刷用の原版コピーを正確に複製しているなんて、あまり知られていない話かと思います。

の手彫りの原版を元に、印刷用の原版コピーを正確に複製しているなんて、あまり知られていない話かと思います。

切手や印紙はもちろん、お札も、印刷用原版は、1回の印刷で複数枚の切手・印紙・お札を刷れるように、同じ画像が並んでいるわけで、

当然ながら、これらはすべて「同一」 でなければマズい。

でなければマズい。

ところが、かつてはこれら複数の画像を、1枚の原版に手彫りしていたんですと

すると、どうなるかといえば、例えばこちらの日本最初の切手「竜文切手」の場合、

当時は版面の複製技術がなかったため、1シート40面分すべてが手彫りであった。反面は2版作成されたため、全部で80種のバラエティがある計算となる。特に1版目と2版目の違いは顕著である。

この製版法は、品質が均一でないため偽造品との区別が難しく、印刷効率も悪かった。

だとか。

19.5mm四方の小さな版面を、80枚分、寸分違わない画像を手彫りするなんて、到底無理 ってヤツですよ

ってヤツですよ

ちなみに現在の切手は、偽造による影響の大きさと、製作の手間・コストを秤にかけた結果、オフセット印刷が主流になっているそうです。

ところで、今、日本国内で使われているリアルマネー には、造幣局が製造して政府が発行している硬貨と、国立印刷局が製造して日本銀行が発行しているお札(紙幣)の2種類あります。

には、造幣局が製造して政府が発行している硬貨と、国立印刷局が製造して日本銀行が発行しているお札(紙幣)の2種類あります。

このうち硬貨はあくまでも「補助貨幣」の扱い(1回の決済で同一額面の硬貨は21枚以上だと受け取りを拒否できる)で、あくまでもメイン はお札=日本銀行券です。

はお札=日本銀行券です。

単なる印刷物のお札が、その券面に印刷されている金額の価値を持つ紙であるということは、日本銀行がそう決めているから、つまり、日本銀行の「信用」が人々の間に浸透しているからなんですな。

その昔、貨幣は、金や銀といった、貴金属 の素材そのものの価値をよりどころにして流通していました。

の素材そのものの価値をよりどころにして流通していました。

でも、金や銀の現物で取引するとなると、高額になると、運搬も保管も大変 ということで登場したのが、「この証文とひきかえに金や銀と引き換えます」という、一種の「手形」のようなもの。

ということで登場したのが、「この証文とひきかえに金や銀と引き換えます」という、一種の「手形」のようなもの。

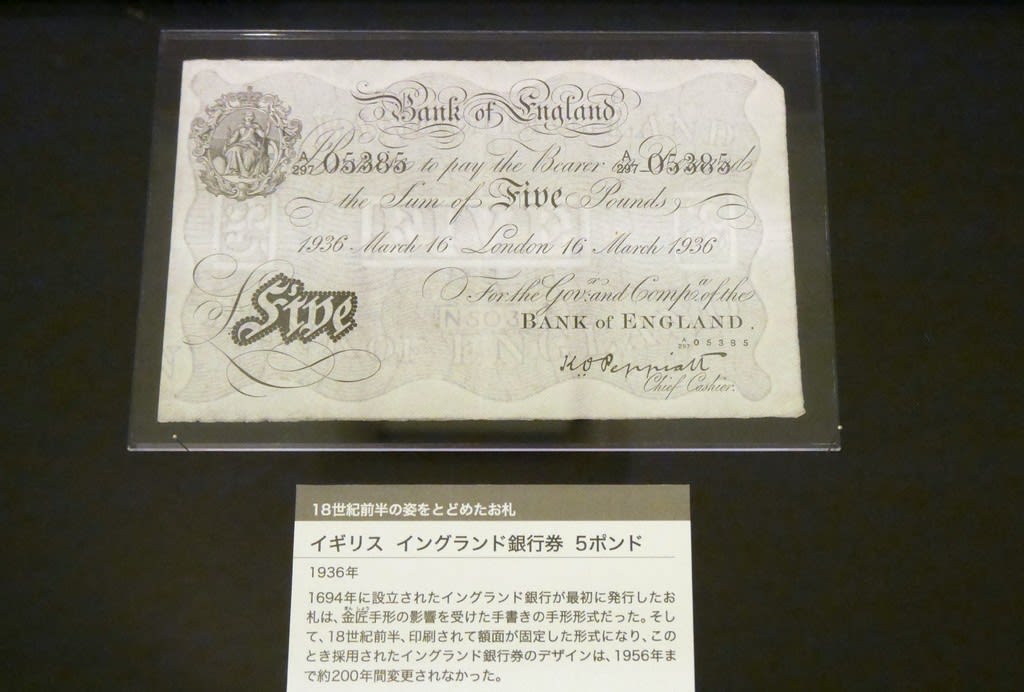

もとをたどると、17世紀の英国で金匠が発行していた約束手形=金匠手形=ゴールドスミス・ノートというものに行き着くそうで、最初の銀行券といわれるイングランド銀行の銀行券は、

1694年に設立されたイングランド銀行が最初に発行したお札は、金匠手形の影響を受けた手書き の手形形式だった。

の手形形式だった。

そうで、下の写真は1936年に発行されたイングランド銀行の5ポンドの銀行券ですが、

18世紀前半、印刷されて額面が固定した形式になり、このとき採用されたイングランド銀行券のデザインは、1956年まで約200年間変更されなかった。

だそうです。

18世紀半ばから約200年間、ずっと同じデザインだったというのはすごい話です

18世紀半ばといえば、日本では江戸時代ですぞ

この頃の日本では、大判・小判やその他、金・銀が「正貨」として取引が行われていたわけですが、「正貨」以外の、今でいう「地域貨幣」も流通していました。

その辺の話は「#2」で書くことにします。

つづき:2018/06/13 久しぶりの王子散策記 #2

つづき:2018/06/13 久しぶりの王子散策記 #2

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます