年末の大掃除の合間を縫って、今日は近くのお不動さんで行われた「納め不動特別大護摩供厳修」に行ってきました。それが終わると本堂前の広場では「柴灯大護摩供厳修」、山伏姿の僧侶たちが中央の炉壇で燃え上がる炎の中に、願い事が書かれた壇木と護摩木を投げ入れるお焚き上げです。「ゆく年」に感謝しつつ「くる年」の心願成就を願いました。 ところで、先週に続いて今週も一泊二日の旅行に行ってきました。北陸・山中温泉です。先週末、ずいぶん雪が降りましたから一時どうなることかと思いましたが、雪もおさまり晴れ間がのぞく旅日和。地面のいたるところに30センチ前後の積雪はありましたが、良いお天気に恵まれました。遠くに雪景色を眺めながら露天風呂に浸かり、地酒を楽しみ、ほっこり時間を楽しみました。

ところで、先週に続いて今週も一泊二日の旅行に行ってきました。北陸・山中温泉です。先週末、ずいぶん雪が降りましたから一時どうなることかと思いましたが、雪もおさまり晴れ間がのぞく旅日和。地面のいたるところに30センチ前後の積雪はありましたが、良いお天気に恵まれました。遠くに雪景色を眺めながら露天風呂に浸かり、地酒を楽しみ、ほっこり時間を楽しみました。

旅行のメインは、雪の永平寺を尋ねることでした。2日目の朝、片山津温泉→山中温泉から永平寺に至る1日1往復の大型観光バス「永平寺おでかけ号」に乗って向かいましたが、月曜日だったからでしょうか、なんと行きも帰りも乗客は私たち2人だけ。申し訳ない気持ちになりましたが、贅沢なバスの旅でした。それでも永平寺に着くと参拝客で賑わっていました。いろんなアクセスがあるということなんでしょう。

曹洞宗大本山「永平寺」は、1244年に道元禅師によって開かれた坐禅修行の道場です。吉祥閣から長い階段を登って僧堂、仏殿、法堂、承陽殿、大庫院、山門の順に見て回りました。一般的な寺院に見られるような煌びやかさはありませんが、凛とした空気があたりに充満し、物質世界とは異なる「精神世界」に包まれて身が引き締まる思いがいたしました。

曹洞宗大本山「永平寺」は、1244年に道元禅師によって開かれた坐禅修行の道場です。吉祥閣から長い階段を登って僧堂、仏殿、法堂、承陽殿、大庫院、山門の順に見て回りました。一般的な寺院に見られるような煌びやかさはありませんが、凛とした空気があたりに充満し、物質世界とは異なる「精神世界」に包まれて身が引き締まる思いがいたしました。

時々、修行僧とすれ違いますが、中には外国人の青年僧の姿もありましたし、参拝客の中にも外国人の方々をちらほら。なんとなく高野山に似た空気感がありました。 修行僧の方々は、冬の寒い時期なのに法衣をまとい修行に励んでいらっしゃいます。修行僧の一日は、「坐禅」、朝のおつとめ「朝課」、作法に則り食事をいただく「行鉢」、そして回廊の雑巾がけなどをする「作務」があると、パンフレットには記されてありました。

修行僧の方々は、冬の寒い時期なのに法衣をまとい修行に励んでいらっしゃいます。修行僧の一日は、「坐禅」、朝のおつとめ「朝課」、作法に則り食事をいただく「行鉢」、そして回廊の雑巾がけなどをする「作務」があると、パンフレットには記されてありました。 山門まで行くと、恐ろしげな顔付きの四体の四天王(南方増長天王 西方廣目天王、北方多聞天王 東方持国天王)が出迎えてくれます。

山門まで行くと、恐ろしげな顔付きの四体の四天王(南方増長天王 西方廣目天王、北方多聞天王 東方持国天王)が出迎えてくれます。 あたりの雪景色に目を移せば、高い杉木立の傍らに鐘楼があります。大晦日の夜、NHK「ゆく年くる年」で時々登場する鐘楼です。しんしんと雪が舞う中で新年を迎える映像が脳裏をかすめますが、この日は数日前の残雪が心を和ませてくれました。

あたりの雪景色に目を移せば、高い杉木立の傍らに鐘楼があります。大晦日の夜、NHK「ゆく年くる年」で時々登場する鐘楼です。しんしんと雪が舞う中で新年を迎える映像が脳裏をかすめますが、この日は数日前の残雪が心を和ませてくれました。 そうそう、今回の小旅行には、玉岡かおるの長編歴史小説「帆神~北前舩を馳せた男 工楽松右衛門」を連れていきました。特急サンダーバードの車中やホテルでほっこりしているスキマ時間を見つけては頁をめくっていました。

そうそう、今回の小旅行には、玉岡かおるの長編歴史小説「帆神~北前舩を馳せた男 工楽松右衛門」を連れていきました。特急サンダーバードの車中やホテルでほっこりしているスキマ時間を見つけては頁をめくっていました。

1年前に発行されたのですが、なかなか文庫本化されないので、出がけについつい単行本を買ってしまいました。この年末年始のうちに読みたいと思いながら、明日からは三々五々、子や孫たちがやってきます。読書どころではありません(笑)。 最後の最後まで落ち着きのない生活が続いていますが、ブログ「心の風景」の年内の更新はこれをもって終了します。お越しいただいた皆様には、いつも他愛ない記事をご覧いただきありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いをいたします。

最後の最後まで落ち着きのない生活が続いていますが、ブログ「心の風景」の年内の更新はこれをもって終了します。お越しいただいた皆様には、いつも他愛ない記事をご覧いただきありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いをいたします。

どうぞ良いお年をお迎えください!

先日、思うところあって4年ぶりにお伊勢参りをしてきました。近鉄伊勢市駅で下車して伊勢神宮外宮をお参りし、次はバスに乗って内宮に向かいましたが、お天気にも恵まれ年末の慌ただしい時期にもかかわらず多くの皆さんがお越しになっていました。

お参りしたあと、家内は「おかげ横丁」のとあるお店に予約しておいたお正月飾りを30分ほどかけて仕上げました。そのあと鳥羽の温泉宿に泊まって寛ぎましたが、なんと同じ日のほぼ同じ時間帯に知人もお伊勢参りしていることを、その夜LINEで知りました(笑)。 大阪から伊勢に向かう途中、奈良県桜井市あたりを走っている車窓から、うっすらと雪化粧した山々を遠くに見ることができました。日本海側に雪が降っているのは出がけのニュースで知っていましたが、ええ?関西でも雪が降っている?

大阪から伊勢に向かう途中、奈良県桜井市あたりを走っている車窓から、うっすらと雪化粧した山々を遠くに見ることができました。日本海側に雪が降っているのは出がけのニュースで知っていましたが、ええ?関西でも雪が降っている? 二日目、大阪に帰る途中、奈良・長谷寺にお参りすることにしました。長谷寺駅に近づくと山肌の日陰に1センチほどの積雪が見え隠れしています。へぇ、雪が積もっているんだ。

二日目、大阪に帰る途中、奈良・長谷寺にお参りすることにしました。長谷寺駅に近づくと山肌の日陰に1センチほどの積雪が見え隠れしています。へぇ、雪が積もっているんだ。

長谷寺は近鉄長谷寺駅から徒歩20分とあります。駅前にタクシーが止まっていたら乗るつもりでしたが、季節外れのお参りですから人っ子一人いません。歩いて向かいました。まずは駅前から急な石段と坂道を下っていきます。その後、初瀬(伊勢)街道との交差点を横切って門前町に向かって進みます。どうやら駅と長谷寺は、山間を流れる大和川(初瀬川)を挟んで両岸の中腹に位置しているようでした。 やっとこさ仁王門前に到着すると、目の前に写真でよく見る石階段(登廊)が飛び込んできました。登廊の風情を楽しみながら、本堂へ続く399段を登っていきます。

やっとこさ仁王門前に到着すると、目の前に写真でよく見る石階段(登廊)が飛び込んできました。登廊の風情を楽しみながら、本堂へ続く399段を登っていきます。 そしていよいよご本尊の十一面観世音菩薩(写真は長谷寺案内パンフレットから借用)にご対面です。「御身の丈三丈三尺(10メートル余)、右手に錫杖を持ち、平らな石(大磐石)の上に立つ」お姿です。参拝者をやさしく見守る十一面観世音菩薩をただただ見上げるばかりでした。しばし、心温かく心洗われるような空気感に浸りました。

そしていよいよご本尊の十一面観世音菩薩(写真は長谷寺案内パンフレットから借用)にご対面です。「御身の丈三丈三尺(10メートル余)、右手に錫杖を持ち、平らな石(大磐石)の上に立つ」お姿です。参拝者をやさしく見守る十一面観世音菩薩をただただ見上げるばかりでした。しばし、心温かく心洗われるような空気感に浸りました。 初めてお参りした長谷寺は、西国三十三カ所観音霊場の第八番目「真言宗豊山派総本山 大和國長谷寺」です。四季を通じて牡丹、桜、紫陽花などが咲き「花の御寺」とも言われていますが、残念ながらこの時季は寒桜が静かにひっそりと咲いていました。

初めてお参りした長谷寺は、西国三十三カ所観音霊場の第八番目「真言宗豊山派総本山 大和國長谷寺」です。四季を通じて牡丹、桜、紫陽花などが咲き「花の御寺」とも言われていますが、残念ながらこの時季は寒桜が静かにひっそりと咲いていました。

これで西国三十三カ所観音霊場は15カ寺お参りしたことになります。お参りするたびに感動をいただいて帰ります。

これで西国三十三カ所観音霊場は15カ寺お参りしたことになります。お参りするたびに感動をいただいて帰ります。

年明けからは、みたび四国八十八カ所遍路の旅に出かけます。高い宗教心があるわけではないのですが、千年を越えてなお人々に慕われている寺々を廻り、四国の大自然の中に身を置きながら心の安寧を求める。....最近、右膝の調子が芳しくないので、今回は旅行社のバスツアーをベースに、気候と体調の様子を見ながら可能ならば歩き遍路を交えて3回目の結願を果たしたいと思っています。

今週はあっという間の1週間でした。月曜日に横浜に向かい、その翌日には鎌倉の鶴岡八幡宮で孫娘の七五三を祝い、小町通を散策したあと三浦海岸のリゾートホテルに向かい、家族水入らずのひと時を過ごしました。 その翌日は、三浦半島の農園でみかん狩りと野菜の収穫体験でもしようかと思っていましたが、なんと朝から雨。予定を変更して神奈川県立近代美術館葉山館の特別展「マン・レイと女性たち」に向かいました。そのあと横浜のみなとみらい界隈を散策して次男君一家とお別れしました。

その翌日は、三浦半島の農園でみかん狩りと野菜の収穫体験でもしようかと思っていましたが、なんと朝から雨。予定を変更して神奈川県立近代美術館葉山館の特別展「マン・レイと女性たち」に向かいました。そのあと横浜のみなとみらい界隈を散策して次男君一家とお別れしました。 その夜、爺さん婆さんは品川のホテルに一泊し、翌日は婆さんのたっての希望でホテル雅叙園東京に向かいました。お目当ては現在公開中の映画「線は、僕を描く」の舞台となった百段階段「色彩空間で観る水墨画の世界」を見学すること。そして美味しいランチをいただくことでした。

その夜、爺さん婆さんは品川のホテルに一泊し、翌日は婆さんのたっての希望でホテル雅叙園東京に向かいました。お目当ては現在公開中の映画「線は、僕を描く」の舞台となった百段階段「色彩空間で観る水墨画の世界」を見学すること。そして美味しいランチをいただくことでした。

そんな駆け足の旅でしたが、孫娘の七五三を除くと二つだけ印象に残っていることがあります。そのひとつが「マン・レイと女性たち」です。近代美術館のHPには「芸術家として歩み始めたニューヨーク、シュルレアリスム運動に参加し写真活動を開花したパリ、第二次世界大戦を逃れ移住したハリウッド、晩年に再び戻ったパリの4章で構成。絵画、彫刻、オブジェなど多様な作品からマン・レイの生涯を辿る」と紹介されています。私にとっては馴染の薄いシュルレアリスムの世界ですが、今年に入ってフランス文学講座で話題になることが多々あり、実はきょうの講座も詩人アポリネールがテーマでした。この歳になってもまだまだ知らないことばかりです。

そんな駆け足の旅でしたが、孫娘の七五三を除くと二つだけ印象に残っていることがあります。そのひとつが「マン・レイと女性たち」です。近代美術館のHPには「芸術家として歩み始めたニューヨーク、シュルレアリスム運動に参加し写真活動を開花したパリ、第二次世界大戦を逃れ移住したハリウッド、晩年に再び戻ったパリの4章で構成。絵画、彫刻、オブジェなど多様な作品からマン・レイの生涯を辿る」と紹介されています。私にとっては馴染の薄いシュルレアリスムの世界ですが、今年に入ってフランス文学講座で話題になることが多々あり、実はきょうの講座も詩人アポリネールがテーマでした。この歳になってもまだまだ知らないことばかりです。 もうひとつは江戸のお話しです。目黒駅から歩いてうろうろしながら雅叙園の玄関口に辿り着いたとき、何やら妙な看板に目が留まりました。見ると「お七の井戸」とあります。いわく、「八百やの娘お七は、恋こがれた寺小姓吉三あいたさに自宅に放火し、鈴ヶ森で火刑にされた。吉三はお七の火刑後僧侶となり、名を西運と改め明王院に入り、目黒不動と浅草観音の間、往復十里の道を念仏を唱えつつ隔夜1万日の行を成し遂げた。明王院という寺院は、現在のホテル雅叙園東京エントランス付近から庭園に架け1880(明治13)年頃まであった。この明王院境内の井戸で西運が念仏行に出かける前に、お七の菩提を念じながら、水垢離をとったことから「お七の井戸」と言い伝えられている」とありました。

もうひとつは江戸のお話しです。目黒駅から歩いてうろうろしながら雅叙園の玄関口に辿り着いたとき、何やら妙な看板に目が留まりました。見ると「お七の井戸」とあります。いわく、「八百やの娘お七は、恋こがれた寺小姓吉三あいたさに自宅に放火し、鈴ヶ森で火刑にされた。吉三はお七の火刑後僧侶となり、名を西運と改め明王院に入り、目黒不動と浅草観音の間、往復十里の道を念仏を唱えつつ隔夜1万日の行を成し遂げた。明王院という寺院は、現在のホテル雅叙園東京エントランス付近から庭園に架け1880(明治13)年頃まであった。この明王院境内の井戸で西運が念仏行に出かける前に、お七の菩提を念じながら、水垢離をとったことから「お七の井戸」と言い伝えられている」とありました。 このお話しは井原西鶴の「好色五人女」に取り上げられ、歌舞伎や文楽などで上演されていますが、私も何年か前に国立文楽劇場で観たことがありました。なんとも江戸らしいお話しではありませんか。

このお話しは井原西鶴の「好色五人女」に取り上げられ、歌舞伎や文楽などで上演されていますが、私も何年か前に国立文楽劇場で観たことがありました。なんとも江戸らしいお話しではありませんか。 雅叙園から送迎バスで品川駅に向かう途中には、都会のど真ん中を流れる目黒川沿いに紅葉真っ只中の桜並木が見えました。春の桜花の季節にはさぞ美しい花を咲かせてくれるのでしょう。川沿いはコンクリートで固められていますから寂しい感じはしますが、これまた江戸の風景を垣間見る思いがいたしました。

雅叙園から送迎バスで品川駅に向かう途中には、都会のど真ん中を流れる目黒川沿いに紅葉真っ只中の桜並木が見えました。春の桜花の季節にはさぞ美しい花を咲かせてくれるのでしょう。川沿いはコンクリートで固められていますから寂しい感じはしますが、これまた江戸の風景を垣間見る思いがいたしました。

以上、ドタバタの3泊4日の神奈川、東京の旅でしたが、いろいろ思うことの多い秋の旅でもありました。これで年内の長旅は終了です。

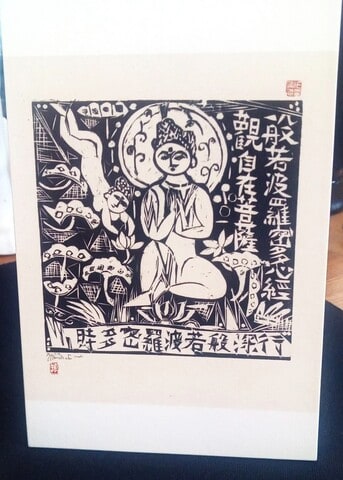

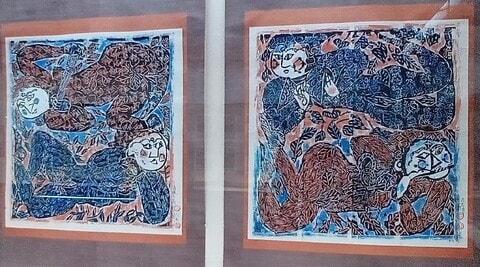

8月の末、二泊三日で青森に行ってきました。朝早く家を出て青森駅前に到着したのが10時半。いつものJALパック利用(飛行機と宿所の手配のみ)です。連泊する酸ヶ湯温泉に行くまで少し時間があったので、まずは棟方志功記念館を覗いてみました。

特段に熱い思いがあったわけではなかったのですが、ちょうど夏の企画展「模様化の魅力~大自然・縄文」を開催中。30分ほどビデオを見たあと作品のひとつひとつに接していると、ついつい棟方作品に見入ってしまっている私がいました。 作品名に「頌」とか「柵」の文字が多いので、どういう意味なんだろうと思っていたら「柵」について棟方の言葉が紹介されていました。「四国の巡礼の方々が寺々を廻られるとき、首に下げる、寺々へ納める廻札、あの意味なのです。この札は、ひとつひとつ自分の願いと信念をその寺に納めていくという意味で下げるものですが、わたくしの願所にひとつひとつ願かけの印札を収めていくということ、それがこの柵の本心なのです」。お土産に、飾れるはがき「『追開心経頌』より『自在の柵』」(1957年作)を買って帰りました。

作品名に「頌」とか「柵」の文字が多いので、どういう意味なんだろうと思っていたら「柵」について棟方の言葉が紹介されていました。「四国の巡礼の方々が寺々を廻られるとき、首に下げる、寺々へ納める廻札、あの意味なのです。この札は、ひとつひとつ自分の願いと信念をその寺に納めていくという意味で下げるものですが、わたくしの願所にひとつひとつ願かけの印札を収めていくということ、それがこの柵の本心なのです」。お土産に、飾れるはがき「『追開心経頌』より『自在の柵』」(1957年作)を買って帰りました。 一方では、フィレンツェのウフィツィ美術館でみたボッティチェリ「ビーナスの誕生」に感銘を受けて制作した「貝族の柵」、ベートーヴェンの運命をテーマに制作した「運命頌」など、棟方ならではの自由奔放さを垣間見ることもできました。

一方では、フィレンツェのウフィツィ美術館でみたボッティチェリ「ビーナスの誕生」に感銘を受けて制作した「貝族の柵」、ベートーヴェンの運命をテーマに制作した「運命頌」など、棟方ならではの自由奔放さを垣間見ることもできました。

駅前に戻って、お昼に「のっけ丼」をいただいたあと、いよいよ送迎バスに乗って酸ヶ湯温泉に向かいました。この温泉を拠点に3日間、中日は奥入瀬、最終日は八甲田山に寄って帰阪、そんな小旅行です。

駅前に戻って、お昼に「のっけ丼」をいただいたあと、いよいよ送迎バスに乗って酸ヶ湯温泉に向かいました。この温泉を拠点に3日間、中日は奥入瀬、最終日は八甲田山に寄って帰阪、そんな小旅行です。

酸ヶ湯温泉は、江戸時代から湯治客で賑わうレトロな温泉旅館でした。意外にも棟方志功が生前よく訪ねた温泉で、館内のいたるところに棟方の作品、写真などが飾られていて、午前に尋ねた棟方記念館を引きずって歩いているかのような錯覚を覚えたりもしました。

農閑期には湯治客で賑わうのでしょうか。共同炊事場もありました。八甲田山の山懐に位置し、長い間積雪の多い冬場は休業していたようですが、東北新幹線開通と共にバス道の除雪も組織的に行われるようになり、現在では年中営業に代わっています。私にとってはもう一度行きたい温泉地候補となりました。 奥入瀬は、若い頃に一度来たことがあります。今回は、宿から十和田湖行きの路線バスに乗ってブナ林を走って1時間、奥入瀬に到着です。一日に二往復しかない路線バスですので、銚子大滝バス停で下車、しばし散策したあと、折り返しバスに乗って奥入瀬渓流館まで戻り、そこで昼食を兼ねて小休止。14:40発の2便目のバスに乗って15:38に酸ヶ湯温泉に戻りました。あとは、温泉に入って疲れを癒し、美味しい地酒に酔いしれました(笑)。

奥入瀬は、若い頃に一度来たことがあります。今回は、宿から十和田湖行きの路線バスに乗ってブナ林を走って1時間、奥入瀬に到着です。一日に二往復しかない路線バスですので、銚子大滝バス停で下車、しばし散策したあと、折り返しバスに乗って奥入瀬渓流館まで戻り、そこで昼食を兼ねて小休止。14:40発の2便目のバスに乗って15:38に酸ヶ湯温泉に戻りました。あとは、温泉に入って疲れを癒し、美味しい地酒に酔いしれました(笑)。 最終日は、宿の前から青森駅行きの路線バスに乗って八甲田山ロープウエイ駅前に向かいました。なんと八甲田山というお山はなく、いくつもの連なる山々を総称して八甲田山というのだそうです。標高1500メートルほどの山頂に着くと、遠くに津軽富士と言われる岩木山を望むことができました(写真では山頂が雲に隠れて見えません)。

最終日は、宿の前から青森駅行きの路線バスに乗って八甲田山ロープウエイ駅前に向かいました。なんと八甲田山というお山はなく、いくつもの連なる山々を総称して八甲田山というのだそうです。標高1500メートルほどの山頂に着くと、遠くに津軽富士と言われる岩木山を望むことができました(写真では山頂が雲に隠れて見えません)。

山頂では、青い森ネイチャーガイド協会のガイドさんに30分ほど自然遊歩道に沿ってご案内いただきました。ずいぶんなお歳のガイドさんでしたが、八甲田山をこよなく愛する方で詳しく説明していただきました。 遊歩道の脇に、紫色のきれいな花が咲いていました。Googleレンズで調べたら、なんと悪名高いトリカブトでした。

遊歩道の脇に、紫色のきれいな花が咲いていました。Googleレンズで調べたら、なんと悪名高いトリカブトでした。 山を下り青森駅まで戻ったところで、空港行きバスの出発時刻まで暫し市内を散策しました。かつての青函連絡船が係留されている陸奥湾遊歩道の柵の上では1羽のカモメが羽休みをしていました。

山を下り青森駅まで戻ったところで、空港行きバスの出発時刻まで暫し市内を散策しました。かつての青函連絡船が係留されている陸奥湾遊歩道の柵の上では1羽のカモメが羽休みをしていました。 こうして青森の大自然を堪能した小旅行も終わりました。清々しい空気感、気持ち良い温泉、そして美味しい食事と地酒。これを機に東北の街々をもう少し巡ってみたいと思うようになりました。

こうして青森の大自然を堪能した小旅行も終わりました。清々しい空気感、気持ち良い温泉、そして美味しい食事と地酒。これを機に東北の街々をもう少し巡ってみたいと思うようになりました。

週末を迎えてほっとひと息です。きょうは午後から雨が降りそうですから、お家でおとなしく過ごします。その前にブログ更新です。NHKFMのリサイタル・パッシオで谷昂登さんのピアノ曲を聴きながら....。

さて、ゴールデンウィークの後半は長男君がいる東京と次男君がいる横浜に行ってきました。いつもの格安JALパックを利用した4泊5日の気儘な「お上りさんの東京見物」です。出発時には息子たちに会うことだけが決まっていて、あとは行き当たりばったりの珍道中。ホテルや移動中の電車内でスマホを使って翌日の計画を立てる、そんな呑気な小旅行でした。

今回は、都心に広がる新宿御苑、東京下町の風情漂うすみだ北斎美術館界隈、初めて訪ねた横浜能楽堂が印象に残っています。都心と下町の普段の風景にほんの少し触れることができました。

初日は二人で東京の街を楽しむつもりでしたが、羽田に到着するや否や長男君から「きょう何時頃に来る?」とのLINE。仕方なく(笑)ホテルでひと休みしたあと長男君宅へ。その後は皆で賑やかな街に出かけて夕食会となりました。

二日目は、孫たち3人が学校があるため、長男君に新宿御苑を案内してもらいました。都心部は現役の頃何度も行ったり来たりしましたが、東京のど真ん中にこんなにも豊かな自然公園があるとは驚きでした。広い芝生のうえで寛ぐ人たち、点在する大きな木々に寄りそう人たち、見頃を迎えたバラ園を楽しむ人たち、バナナやカカオが実っている巨大温室内を散策する人たち。みな思い思いに楽しんでいらっしゃいました。

でも苑外に出ると風景は一変します。賑やかな都会の風景が飛び込んできます。このギャップが東京らしい。そうそう、帰りがけに新宿駅東口前で3D技術を駆使した電照看板に遭遇しました。お上りさんよろしく長い間見上げておりました。

でも苑外に出ると風景は一変します。賑やかな都会の風景が飛び込んできます。このギャップが東京らしい。そうそう、帰りがけに新宿駅東口前で3D技術を駆使した電照看板に遭遇しました。お上りさんよろしく長い間見上げておりました。 東京での拠点は、今回も錦糸町駅近の東武ホテルレバント東京でした。近くにあるタワービュー通りから東京スカイツリーの全景を眺めることができる位置にあり、今回も3連泊しました。

東京での拠点は、今回も錦糸町駅近の東武ホテルレバント東京でした。近くにあるタワービュー通りから東京スカイツリーの全景を眺めることができる位置にあり、今回も3連泊しました。 この界隈は墨田区です。朝のお散歩では少し足を伸ばしてお隣の江東区にある亀戸天神にお参りしました。残念ながら藤まつりは終わっていましたが、何となく大阪と重なる風景が気に入っています。午後には北斎通りを歩いて「すみだ北斎美術館」を覗いたり、開幕直前の両国・国技館界隈を歩いたりして、東京下町の風景を満喫しました。

この界隈は墨田区です。朝のお散歩では少し足を伸ばしてお隣の江東区にある亀戸天神にお参りしました。残念ながら藤まつりは終わっていましたが、何となく大阪と重なる風景が気に入っています。午後には北斎通りを歩いて「すみだ北斎美術館」を覗いたり、開幕直前の両国・国技館界隈を歩いたりして、東京下町の風景を満喫しました。

「すみだ北斎美術館」には5年前にも一度立ち寄ったことがあります。今回は「北斎 花らんまん 四季の花が見ごろです」をテーマに特別展を開いていました。

「すみだ北斎美術館」には5年前にも一度立ち寄ったことがあります。今回は「北斎 花らんまん 四季の花が見ごろです」をテーマに特別展を開いていました。 三日目は、長男君が運転する車で遠出。3人の孫たちとBBQを楽しみました。小さい頃は小食だった孫たちですが、さすがこの日は大人顔負けの食べっぷり。それを眺めてほくそ笑むお爺さんとお婆さんがいました。

三日目は、長男君が運転する車で遠出。3人の孫たちとBBQを楽しみました。小さい頃は小食だった孫たちですが、さすがこの日は大人顔負けの食べっぷり。それを眺めてほくそ笑むお爺さんとお婆さんがいました。

四日目には東京から横浜に移動しました。朝、電車に乗ると連休疲れと思しき方々が重い足を引きずりながら職場をめざしている。なんとも申し訳ない気持ちになりましたが、そこはシニアの特権ということにして、横浜ランドマークタワー内の横浜パークホテルにチェックイン。

その後、事前にスマホでチェックしていた横浜能楽堂に向かいました。横浜能楽堂普及公演「横浜狂言堂」が予定されています。出し物は「仏師」と「蝸牛」。蝸牛のシテ(山伏)は、先月大阪フェスティバルホール公演「大狂言会」でお目にかかった野村裕基さん(野村萬斎のご長男)でした。横浜で狂言を楽しむことができるとは思ってもいなかったですが、若々しい所作に家内も満足そうでした。夕食はもちろん横浜中華街です。次男君たちと語らいながら「お上りさん」最後の夜を楽しみました。

以上、急ぎ足で巡った東京見物を時系列に綴ってみました。何となく疲れを感じながら家に帰ると、長男君からLINEが届きました。子ども達が「お爺さんお婆さんたちってずいぶん元気なんだ」と感心していたとか....。さあてこんな旅行、いつまで続けられるかどうか.....。当分は静かに暮らすことにいたします。

清々しい朝を迎えました。ここ数日出かけていましたので、久しぶりに朝のお散歩としゃれ込みました。お不動さんでは、本堂、大師堂、奥の院とめぐり休憩所でひと休み。リタイアして5年、変わりない動きです。 奥の院の洞窟には、薄暗い奥に大日如来が鎮座し、そこに至る通路の両脇には小さな不動明王、阿弥陀如来、勢至菩薩、大日如来、文殊菩薩、普賢菩薩、千手観世音菩薩、虚空蔵菩薩が並びます。それぞれに真言が貼ってありますが、サンスクリット語なので意味不明。でも、5年もお参りしていると、死後の世界への安寧の道筋なんだろうなあと思いながら、心の中で真言を唱えることができるようになります。不思議なものです。

奥の院の洞窟には、薄暗い奥に大日如来が鎮座し、そこに至る通路の両脇には小さな不動明王、阿弥陀如来、勢至菩薩、大日如来、文殊菩薩、普賢菩薩、千手観世音菩薩、虚空蔵菩薩が並びます。それぞれに真言が貼ってありますが、サンスクリット語なので意味不明。でも、5年もお参りしていると、死後の世界への安寧の道筋なんだろうなあと思いながら、心の中で真言を唱えることができるようになります。不思議なものです。

横浜の孫娘が誕生したときのお宮参りも、このお不動さんでした。その孫娘も先日2歳の誕生日を迎え、日々、Amazonフォトにアップされる写真&動画をみると、人差し指と中指を立てて「2歳」と言えるまでになりました。お誕生日にプレゼントした幼児用のペダル無し自転車にまたがって楽しそうに遊んでいます。

さて、秋も深まるなか、先日急に思い立って日帰りバスツアーで丹波篠山、美山かやぶきの里、そして亀岡から嵯峨へ向かう保津峡沿いのトロッコ列車に乗ってきました。先週の金曜日、数週間前に利用したバスツアーの会社から「明日出発のツアーに空き席が3つあります」というお誘いがあって、それに乗ってしまったというわけです。気ままなものです。今回のお土産は松茸、柿、リンゴ、お米でした。

この季節、紅葉風景をまじかで見るとほっとします。丹波篠山で立ち寄った洞光寺もそうでした。美山に向かう沿線、保津峡沿いに走るトロッコ列車の車窓から眺める風景も心和むものでした。でも、ひと昔前のように山肌に華やかさがないのが気になります。

バスの車窓から眺める風景は、なんとなくさらりとしています。車中で家内と話したのは「山肌の色に力がない」ということでした。美しい緑、赤、黄色様々な色が映える北海道の風景に比べて、何かしら弱弱しく感じます。山に「地力」というものがあるとしたら、その「地力」が落ちているのではないかと。温暖化?酸性雨?昔はもっと色鮮やかだったように思いますが、少々お疲れのように見えます。大半の山は下草刈りなどの手入れがされていません。薪を使わなくなったためでしょうか。木材の多くを安価な海外に依存するようになったためでしょうか。森は放置されているようにも思えます。

バスの車窓から眺める風景は、なんとなくさらりとしています。車中で家内と話したのは「山肌の色に力がない」ということでした。美しい緑、赤、黄色様々な色が映える北海道の風景に比べて、何かしら弱弱しく感じます。山に「地力」というものがあるとしたら、その「地力」が落ちているのではないかと。温暖化?酸性雨?昔はもっと色鮮やかだったように思いますが、少々お疲れのように見えます。大半の山は下草刈りなどの手入れがされていません。薪を使わなくなったためでしょうか。木材の多くを安価な海外に依存するようになったためでしょうか。森は放置されているようにも思えます。

途中、大きな山を切り崩して土砂を採取する現場に遭遇しましたし、田畑や山を壊して高速道路の設置工事が進んでいるところもありました。車社会ですからインフラ整備という面では致し方ないとしても、何か大切なものを忘れてはいないかどうか。

イギリスで開かれた地球温暖化対策を話し合う「COP26」も、各国の思惑が蠢き石炭火力の段階的削減などを盛り込んだ文書を採択して閉幕したのだとか。目先の損得と長期的視野をどう調整していくべきか、難しいところではあります。 そうそう、明日は南方熊楠ゼミナールがありますので、久しぶりに秋の京都に出かけてきます。南方熊楠といえば、明治の頃、神社合祀令(1906年)に反対したエコロジー思想の先駆者でもありました。神社合祀令とは、一村一社を原則として小社小祠を取り壊し1社に併合する政策ですが、南方は取り壊しによって社祠を取り巻く森林と自然環境が破壊されると反対運動をしたことで知られています。ただ、明日のテーマは「十二支考」ですから、南方のもうひとつのテーマである民俗学が中心になります。

そうそう、明日は南方熊楠ゼミナールがありますので、久しぶりに秋の京都に出かけてきます。南方熊楠といえば、明治の頃、神社合祀令(1906年)に反対したエコロジー思想の先駆者でもありました。神社合祀令とは、一村一社を原則として小社小祠を取り壊し1社に併合する政策ですが、南方は取り壊しによって社祠を取り巻く森林と自然環境が破壊されると反対運動をしたことで知られています。ただ、明日のテーマは「十二支考」ですから、南方のもうひとつのテーマである民俗学が中心になります。

◇ ◇ ◇

【余談】

コロナが妙な落ち着きをみせるなか、お国の方も行動制限の緩和に大きく舵を切りつつあります。そんななか、先日2年ぶりにシニア受講生十数名と懇親会を開き、呑み語らい楽しいひとときを過ごしました。時々マスクを外しての会食で、久しぶりに相手の顔を眺めながら語る楽しいひととき。目だけを見つめてお話しをするのと違い、隠し事なしに相手の笑顔をまっすぐに見つめ合うことの新鮮さを思いました。第6波ってほんとうに来るんでしょうか。

我が家の玄関口に立つと、ほんのりとした秋の香りが漂ってきます。キンモクセイです。南側の生垣に植えているキンモクセイが、いま満開です。やはり秋にキンモクセイの香はお似合いです。

さてさて、珍道中の北海道旅行から無事戻ってまいりました。今回は、ツアーではなく気儘にのんびりと過ごした4日間でした。バスに揺られて2カ所の温泉地を巡り、その土地の風情を楽しみました。 昨年もちょうどこの時期に札幌を訪ねていますが、新千歳空港から札幌に向かう快速電車の車窓から眺める風景にほっとひと息です。札幌駅に到着すると、まずは観光案内所でパンフレット類を物色、スタッフの方にお勧めコースについてお話しを伺ったあと、ひとまずホテルに入りました。

昨年もちょうどこの時期に札幌を訪ねていますが、新千歳空港から札幌に向かう快速電車の車窓から眺める風景にほっとひと息です。札幌駅に到着すると、まずは観光案内所でパンフレット類を物色、スタッフの方にお勧めコースについてお話しを伺ったあと、ひとまずホテルに入りました。 部屋で休憩したあと、予約を入れておいたサッポロビール園に向かいました。広い道幅、立ち並ぶ建物、街路樹.....。歩いて30分ほどだったでしょうか。ビール園に着く頃には陽も傾き、赤く紅葉した蔦に覆われるレンガ造りの建物がお出迎えでした。美味しいビールとジンギスカン料理を存分に味わいました。

部屋で休憩したあと、予約を入れておいたサッポロビール園に向かいました。広い道幅、立ち並ぶ建物、街路樹.....。歩いて30分ほどだったでしょうか。ビール園に着く頃には陽も傾き、赤く紅葉した蔦に覆われるレンガ造りの建物がお出迎えでした。美味しいビールとジンギスカン料理を存分に味わいました。 翌日は積丹半島に向かうことにしました。朝早く駅前バスターミナルで北海道中央バスの「岬の湯しゃこたん」バスセット券を購入。まずは高速バスに乗って小樽へ。そこで路線バスに乗り換え、余市のニッカウヰスキー北海道工場・余市蒸留所を通過したりしながら2時間あまり。ぼんやりと北の国の景色を眺めながら、時に音楽を聴いたり、本を開いたりして過ごしました。

翌日は積丹半島に向かうことにしました。朝早く駅前バスターミナルで北海道中央バスの「岬の湯しゃこたん」バスセット券を購入。まずは高速バスに乗って小樽へ。そこで路線バスに乗り換え、余市のニッカウヰスキー北海道工場・余市蒸留所を通過したりしながら2時間あまり。ぼんやりと北の国の景色を眺めながら、時に音楽を聴いたり、本を開いたりして過ごしました。

実は、「岬の湯しゃこたん」は利用者の減少で収支の改善が望めず2022年1月で休業します。それも今回訪ねた理由のひとつでした。泉質はナトリウム泉(塩化物・炭酸水素塩泉)で、塩分濃度が非常に高い温泉だったので、とろりとした肌触りが身体を癒してくれました。積丹半島の岬を望む露天風呂で、ゆったりまったりのひとときを過ごしました。

実は、「岬の湯しゃこたん」は利用者の減少で収支の改善が望めず2022年1月で休業します。それも今回訪ねた理由のひとつでした。泉質はナトリウム泉(塩化物・炭酸水素塩泉)で、塩分濃度が非常に高い温泉だったので、とろりとした肌触りが身体を癒してくれました。積丹半島の岬を望む露天風呂で、ゆったりまったりのひとときを過ごしました。 数組の地元の方々もお越しになっていましたが、小樽行きの路線バスに乗ったのは私たち夫婦だけでした。これでは休業もやむを得ないのかなあと思いつつ、きれいな施設なのに残念なことです。

数組の地元の方々もお越しになっていましたが、小樽行きの路線バスに乗ったのは私たち夫婦だけでした。これでは休業もやむを得ないのかなあと思いつつ、きれいな施設なのに残念なことです。 小樽駅前で途中下車すると、今度は小樽発着「小樽天狗山」バスセット券(1日乗車券)を手に天狗山に向かいました。ロープウエイで山頂に着いたのは陽が落ちる頃。小樽の夜景を楽しみました。

小樽駅前で途中下車すると、今度は小樽発着「小樽天狗山」バスセット券(1日乗車券)を手に天狗山に向かいました。ロープウエイで山頂に着いたのは陽が落ちる頃。小樽の夜景を楽しみました。

次の日は、南に転じて定山渓温泉へ。この日も移動手段はバスでした。手にしたのは、じょうてつバスの「森の謌ランチビュッフェ&日帰り入浴券」付きバス乗車券。定山渓のバス停で降車したあと無料バスに乗って支笏洞爺国立公園のひとつ豊平峡に向かい、しばし紅葉の豊平峡ダム界隈を散策しました。ダムの水しぶきと陽の光が織りなす淡い虹が、私たちを歓迎してくれました。

次の日は、南に転じて定山渓温泉へ。この日も移動手段はバスでした。手にしたのは、じょうてつバスの「森の謌ランチビュッフェ&日帰り入浴券」付きバス乗車券。定山渓のバス停で降車したあと無料バスに乗って支笏洞爺国立公園のひとつ豊平峡に向かい、しばし紅葉の豊平峡ダム界隈を散策しました。ダムの水しぶきと陽の光が織りなす淡い虹が、私たちを歓迎してくれました。

そのあと鶴雅リゾートスパ「森の謌」に向かいました。「森」をテーマにしたお洒落なホテルで、積丹とはひと味違った露天風呂(ナトリウム塩化物泉)を楽しみ、あとはゆっくり美味しいランチをいただきました。

そのあと鶴雅リゾートスパ「森の謌」に向かいました。「森」をテーマにしたお洒落なホテルで、積丹とはひと味違った露天風呂(ナトリウム塩化物泉)を楽しみ、あとはゆっくり美味しいランチをいただきました。

緊急事態宣言が解除されて1カ月、観光客の数はまだまだ少なく、夜の時計台界隈もひっそりとしていました。最終日は、朝食の前に北海道庁旧本庁舎、北海道大学キャンパス界隈を散策して帰途につきました。次回のアニバーサリーは50周年(金婚式)になります。5年先と言うことは76歳。そろそろ終活の準備が始まる頃です。生きているかなあ。大丈夫かなあ。

今日は爽やかな秋空が広がっています。窓を開けるとヒンヤリした秋の空気が部屋の中を漂います。バタバタした1週間が過ぎ、さあて今日は何を書こうか.....。まずはCD棚を眺めて取り出しました。ヤナーチェクの弦楽四重奏曲第1番《クロイツエル・ソナタ》です。チェコ出身のヤナーチェク。今週はもう一人のチェコ人、アルフォンス・ミュシャとの出会いもありました。

先週末、4日間の空白期間が生まれました。さあてどうしたものか。ふと日帰りバスツアーのお知らせメールを思い出しました。「残り2席、2千円引き」につられて和歌山は有田みかんと富有柿狩りに出かけることに。まずはJAの巨大マーケットに寄り道、昼食後には安珍と清姫のお話で知られる道明寺をお参りして、いざ有田ミカン農園へ。

「食べ放題+3キロお持ち帰り」が謳い文句ですが、ミカンの食べ放題と言われてもそんなに食べられるものではありません。その後、富有柿農園に向かい、こちらは大きな富有柿を1袋(2キロ)分の収穫でした。

「食べ放題+3キロお持ち帰り」が謳い文句ですが、ミカンの食べ放題と言われてもそんなに食べられるものではありません。その後、富有柿農園に向かい、こちらは大きな富有柿を1袋(2キロ)分の収穫でした。 こうして、(3キロ+2キロ)×2人分=10キロ+JAでのお買い物という、お荷物をかかえて帰途につきましたが、あまりの重さに途中娘の家に寄って半分ほど置いて帰りました(笑)。

こうして、(3キロ+2キロ)×2人分=10キロ+JAでのお買い物という、お荷物をかかえて帰途につきましたが、あまりの重さに途中娘の家に寄って半分ほど置いて帰りました(笑)。

今週火曜日は水彩画教室でした。今回は大阪駅ビル屋上の「天空の農園」での写生が課題でした。大阪駅前再開発の風景もありましたが、私は14階のコスモス畑に腰を下ろして描きました。きれいなコスコスなのに、うまく描けないのは私のせいです。 水曜日は、講座運営の一環で、堺市にあるアルフォンス・ミュシャ館を訪ねました。ずいぶん前に一度訪ねたことがありますから、今回が2回目になりますが、19世紀末から20世紀初頭に活躍したアール・ヌーヴォーの代表的な芸術家です。堺出身の与謝野晶子との関わりもあって、ここ堺市にミュシャ専門美術館が誕生したのだそうです。学芸員の方に代表的な作品を詳しく説明していただきました。一見の価値ありです。

水曜日は、講座運営の一環で、堺市にあるアルフォンス・ミュシャ館を訪ねました。ずいぶん前に一度訪ねたことがありますから、今回が2回目になりますが、19世紀末から20世紀初頭に活躍したアール・ヌーヴォーの代表的な芸術家です。堺出身の与謝野晶子との関わりもあって、ここ堺市にミュシャ専門美術館が誕生したのだそうです。学芸員の方に代表的な作品を詳しく説明していただきました。一見の価値ありです。 木曜日は来週の講座準備、翌金曜日はフランス文学講座の受講生となりました。この日のテーマはルナールの「にんじん」でしたが、ルナールの著した「博物誌」の挿絵にも話が及び、アール・ヌーヴォーのもう1人の芸術家ロートレックについてお話しを伺うことができました。

木曜日は来週の講座準備、翌金曜日はフランス文学講座の受講生となりました。この日のテーマはルナールの「にんじん」でしたが、ルナールの著した「博物誌」の挿絵にも話が及び、アール・ヌーヴォーのもう1人の芸術家ロートレックについてお話しを伺うことができました。

ここ最近、新型コロナウイルス感染者数が激減しています。この急激な変化に驚くばかりです。そんななか、今週は久しぶりに知人と美味しいビールをいただき、つかの間の「春」を満喫しました。私たちはこうしてふだんの生活に戻っていけるのでしょうか。それともまたもや第6波がやってくるのでしょうか。なにやら、第一次大戦後「黄金の20年代」と呼ばれナチスの台頭によって姿を消したワイマールの華やかな時代が浮かんできます。ご用心ご用心。

ノートPCのキーボード入力が変です。文字を入力したいのに妙に数字が表示されたりして漢字変換ができません。PCに詳しい東京の甥に聞いてみると、NumLockキーがかかっているのではと。言われるままに解除したら元通りになりました。使っているうちに変な操作をしてしまったようです。高齢者にとってPCは便利なツールですが、トラブってしまうと全く訳がわかりません。

そんな甥も63歳になります。田舎から東京に嫁いだ一番上の姉(故人)の長男で、大学を出て大手IT企業に就職するも数年で独立して会社を立ち上げ、米国ボストンにいましたが、その後帰国して現在に至っています。私にとっては子供の頃のイメージが強すぎる甥、そんな彼も数年後には年金を受給する年代になります。 その甥の家から京浜東北線で乗り換えなしで行ける横浜・本郷台に、次男君を訪ねて先週末2泊3日で出かけてきました。9月初めに孫娘を連れて帰る予定だったのにコロナ禍に配慮して急遽中止となった次男一家。放射線治療中の家内が寂しがっていたので、コロナを押しての小旅行です。

その甥の家から京浜東北線で乗り換えなしで行ける横浜・本郷台に、次男君を訪ねて先週末2泊3日で出かけてきました。9月初めに孫娘を連れて帰る予定だったのにコロナ禍に配慮して急遽中止となった次男一家。放射線治療中の家内が寂しがっていたので、コロナを押しての小旅行です。

朝一番の治療が終わると、いざ横浜へ。いつもはJALパックで行くのですが、今回は急なことだったので新幹線を利用しました。時節柄、車内は閑散としていて、あっという間に新横浜駅に到着です。 この日は、定宿にしている三浦海岸のリゾートホテルで合流しました。このホテル、お部屋がマンション仕様なので、人数に応じて部屋の広さを選ぶことができます。東京の長男一家が加わったり大阪から長女一家が加わったりすると、人数に合わせて部屋のタイプを選ぶことができるので便利です。なによりも同じ部屋で家族が一緒に過ごせるのが気に入っています。今回は、少し小さめの「三世代Baby room」タイプを選びました。

この日は、定宿にしている三浦海岸のリゾートホテルで合流しました。このホテル、お部屋がマンション仕様なので、人数に応じて部屋の広さを選ぶことができます。東京の長男一家が加わったり大阪から長女一家が加わったりすると、人数に合わせて部屋のタイプを選ぶことができるので便利です。なによりも同じ部屋で家族が一緒に過ごせるのが気に入っています。今回は、少し小さめの「三世代Baby room」タイプを選びました。

孫娘に会うのは1年ぶりです。1歳10カ月になり、ずいぶん大きくなりました。最初は遠慮がちでしたが徐々にお爺ちゃんお婆ちゃんに打ち溶けてくれました。 翌日は、9月末で閉園になるという京急油壺マリンパークに向かいました。長男や長女の子供たちとも何度か訪れた思い入れのある水族館でしたから、閉園までにもう一度行っておきたいという家内の希望です。いるか・あしかパフォーマンスショーも見納めです。53年の歴史に幕を閉じることになりますが、ホームページには「動物類については、他の施設と受け入れに関する協議を進める一方で、閉館後も、飼育・施設管理に必要な要員・体制を維持し、すべての動物類の移譲を完了するまで、責任をもって対応してまいります」と記されていました。経営上残念なことですが、これも一つの歴史です。見守るしかありません。

翌日は、9月末で閉園になるという京急油壺マリンパークに向かいました。長男や長女の子供たちとも何度か訪れた思い入れのある水族館でしたから、閉園までにもう一度行っておきたいという家内の希望です。いるか・あしかパフォーマンスショーも見納めです。53年の歴史に幕を閉じることになりますが、ホームページには「動物類については、他の施設と受け入れに関する協議を進める一方で、閉館後も、飼育・施設管理に必要な要員・体制を維持し、すべての動物類の移譲を完了するまで、責任をもって対応してまいります」と記されていました。経営上残念なことですが、これも一つの歴史です。見守るしかありません。 油壺マリンパークをあとに、葉山御用邸前、逗子の海岸、鶴岡八幡宮前(鎌倉市)を経由して横浜・本郷台に向かいました。海辺では夏の名残を惜しむかのようにサーファーの姿がちらほら。海水浴客が減ったので神奈川の感染者数も少なくなった、とは次男君の見立てですが、夏には東京から多くの人々が押し寄せたようでした。この日の夜は、次男君の家で親子水入らず、孫娘を囲んでのんびり穏やかに過ごしました。

油壺マリンパークをあとに、葉山御用邸前、逗子の海岸、鶴岡八幡宮前(鎌倉市)を経由して横浜・本郷台に向かいました。海辺では夏の名残を惜しむかのようにサーファーの姿がちらほら。海水浴客が減ったので神奈川の感染者数も少なくなった、とは次男君の見立てですが、夏には東京から多くの人々が押し寄せたようでした。この日の夜は、次男君の家で親子水入らず、孫娘を囲んでのんびり穏やかに過ごしました。

◇ ◇ ◇

ところで、20日の「敬老の日」を前に、今朝、町内会から敬老の日のお祝いとしてお赤飯が配られました。対象は70歳以上です。「青年の心」を引きずって歩いている私にとっては複雑な思いがしないではありませんが、71歳ともなれば、やはり「老人」の仲間入りでしょうか。ありがたく頂戴いたしました。 老人と言えば子供の頃、近所にいたお爺さんのことを思い出します。松江藩の士族を名乗るそのお爺さんは、唐笠つくりを生業としていて(当時それが売られているところを見たことはありません)、時々子供たちを集めては怖い昔話(お化けの話か負け戦の話)をしてくれました。時には、お爺さんが足のすねにお灸をすえている姿を「熱くないの」と言いながら、じっと見つめていたこともありました。いつもキセル煙草をふかしていたお爺さん、私にとっては不思議な存在でした。でも、その後、どうなったのか記憶がありません。

老人と言えば子供の頃、近所にいたお爺さんのことを思い出します。松江藩の士族を名乗るそのお爺さんは、唐笠つくりを生業としていて(当時それが売られているところを見たことはありません)、時々子供たちを集めては怖い昔話(お化けの話か負け戦の話)をしてくれました。時には、お爺さんが足のすねにお灸をすえている姿を「熱くないの」と言いながら、じっと見つめていたこともありました。いつもキセル煙草をふかしていたお爺さん、私にとっては不思議な存在でした。でも、その後、どうなったのか記憶がありません。

最近、昔の風景が急に目の前に広がることがあります。でも、すぐに消えてしまいます。歳をとると昔が懐かしくなる??。時間軸が混線し始めています。

週の半ばに定例的な用事が集中している反面、週末から週明けにかけては比較的のんびり過ごしています。その間にシニア夫婦はお互いに好き勝手なことをして過ごすのですが、先週の金曜日になって家内が急に言い出しました。「京都・亀岡に行ってみない?」「京都丹波KAMEOKA夢ナリエを見に行こう」と。でも、お宿はどこも満員です。ほぼ諦めかけたとき大手の旅行サイトには登場しない個性的なお宿に一部屋だけ空いているのを突き止めました。 亀岡は京都駅から快速電車で30分足らずのところにあります。学生の頃には、何度か、この山陰本線(嵯峨野線)を走る夜行列車に乗って帰省した記憶があります。明け方近くに山陰海岸べりを物悲しい汽笛を鳴らしながらひた走る風景が遠い遠い記憶の彼方にあります。

亀岡は京都駅から快速電車で30分足らずのところにあります。学生の頃には、何度か、この山陰本線(嵯峨野線)を走る夜行列車に乗って帰省した記憶があります。明け方近くに山陰海岸べりを物悲しい汽笛を鳴らしながらひた走る風景が遠い遠い記憶の彼方にあります。 亀岡の駅に降り立ったのは今回が初めてでした。以前、亀岡に京都スタジアム(SANGA STADIUM by KYOCERA)が完成したという新聞記事を見たとき、「なんで亀岡に」という素朴な疑問をもったことがありますが、実際に来てみて京都の通勤圏内であることが分かりました。この日も京都府高校サッカーの試合が開かれていて、地元テレビ局が中継をしていました。

亀岡の駅に降り立ったのは今回が初めてでした。以前、亀岡に京都スタジアム(SANGA STADIUM by KYOCERA)が完成したという新聞記事を見たとき、「なんで亀岡に」という素朴な疑問をもったことがありますが、実際に来てみて京都の通勤圏内であることが分かりました。この日も京都府高校サッカーの試合が開かれていて、地元テレビ局が中継をしていました。 まずは駅の観光案内所で話を伺いました。なんと「京都丹波KAMEOKA夢ナリエ」は一週間後の11月21日から開催されるのだとか。愕然。次に紹介されたのが京都スタジアムの一画で開催中の「麒麟がくる 京都亀岡大河ドラマ館」でした。さっそく覗いてみました。地元の実行委員会が主催する催しでしたが、ずいぶん力の入った内容で、団体客を含めて大勢の観光客がお越しになっていました。

まずは駅の観光案内所で話を伺いました。なんと「京都丹波KAMEOKA夢ナリエ」は一週間後の11月21日から開催されるのだとか。愕然。次に紹介されたのが京都スタジアムの一画で開催中の「麒麟がくる 京都亀岡大河ドラマ館」でした。さっそく覗いてみました。地元の実行委員会が主催する催しでしたが、ずいぶん力の入った内容で、団体客を含めて大勢の観光客がお越しになっていました。 昼食のあと、亀岡市文化資料館、明智光秀が本能寺の変の際この地から出陣したとされる丹波亀山城跡の界隈をぶらり散策しました。そしていよいよ、武将の傷をも癒したといわれる京の奥座敷「湯の花温泉」に向かいました。部屋数30足らずの小さなお宿ですが、山肌に静かに佇むほど良いお宿でのんびり過ごしました。泉質は単純弱放射線、じんわりと身体の芯まで温まる心地よさです。夜はもちろん地酒、そして丹波ならではの黒豆焼酎をいただき、ゆったりまったりの一夜となりました。

昼食のあと、亀岡市文化資料館、明智光秀が本能寺の変の際この地から出陣したとされる丹波亀山城跡の界隈をぶらり散策しました。そしていよいよ、武将の傷をも癒したといわれる京の奥座敷「湯の花温泉」に向かいました。部屋数30足らずの小さなお宿ですが、山肌に静かに佇むほど良いお宿でのんびり過ごしました。泉質は単純弱放射線、じんわりと身体の芯まで温まる心地よさです。夜はもちろん地酒、そして丹波ならではの黒豆焼酎をいただき、ゆったりまったりの一夜となりました。 これでとんぼ返りする二人ではありません。翌朝、朝食を食べながら次の行き先を考えます。京都駅まで戻ると、今度はバスに乗って醍醐寺に向かいました。このお寺、実は2回目になります。前回は半世紀も前のこと。大学に入学した4月の初め、当時京都にいた父親が田舎から出てきたばかりの私を桜が満開の醍醐寺に連れて行ってくれたのでした。当時の父の年齢は68歳、現在の私とほぼ同年代になりますが、相応のポジションにいて忙しかっただろうに、9人兄弟のうち一番最後に生まれた息子を醍醐寺に連れていったのでした。そのときの父の気持ちは知る由もありません。この日、醍醐寺で撮影した紅葉風景が、翌日の水彩画教室の画材になったのは言うまでもありません。

これでとんぼ返りする二人ではありません。翌朝、朝食を食べながら次の行き先を考えます。京都駅まで戻ると、今度はバスに乗って醍醐寺に向かいました。このお寺、実は2回目になります。前回は半世紀も前のこと。大学に入学した4月の初め、当時京都にいた父親が田舎から出てきたばかりの私を桜が満開の醍醐寺に連れて行ってくれたのでした。当時の父の年齢は68歳、現在の私とほぼ同年代になりますが、相応のポジションにいて忙しかっただろうに、9人兄弟のうち一番最後に生まれた息子を醍醐寺に連れていったのでした。そのときの父の気持ちは知る由もありません。この日、醍醐寺で撮影した紅葉風景が、翌日の水彩画教室の画材になったのは言うまでもありません。

こうして京都の紅葉を楽しんできたのですが、今週は講座の一環で大阪城公園をボランティアガイドさんのご案内で見て回ることにもなりました。大阪人でさえ意外と知らない大阪城の歴史を体感しながら紅葉を愛でた一日でしたが、11月にしては珍しく暑い一日でした。

こうして京都の紅葉を楽しんできたのですが、今週は講座の一環で大阪城公園をボランティアガイドさんのご案内で見て回ることにもなりました。大阪人でさえ意外と知らない大阪城の歴史を体感しながら紅葉を愛でた一日でしたが、11月にしては珍しく暑い一日でした。 さてさて、きょうも他愛ないことをだらだら綴っていますが、今年も残すところ1カ月半。次男君のところの孫娘も先日、めでたく1歳の誕生日を迎えました。お誕生日の夜には、オンラインで元気な姿とご対面でした。

さてさて、きょうも他愛ないことをだらだら綴っていますが、今年も残すところ1カ月半。次男君のところの孫娘も先日、めでたく1歳の誕生日を迎えました。お誕生日の夜には、オンラインで元気な姿とご対面でした。 その孫娘、この夏にはお嫁さんの実家にもお披露目したいところでしたが、コロナのためにやむなく断念。ならば年末にと思っていたのですが、このところの感染拡大です。なかなか思うようにはいきません。

その孫娘、この夏にはお嫁さんの実家にもお披露目したいところでしたが、コロナのためにやむなく断念。ならば年末にと思っていたのですが、このところの感染拡大です。なかなか思うようにはいきません。