バロンの著書にはビブラートについても詳しく書かれています。著書には2種類のビブラートが紹介されています。

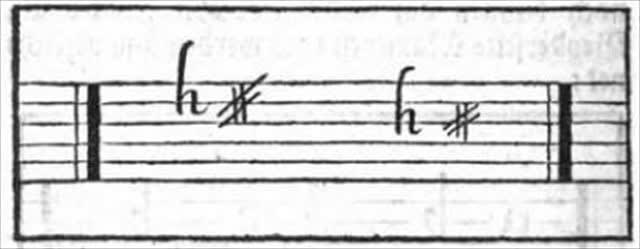

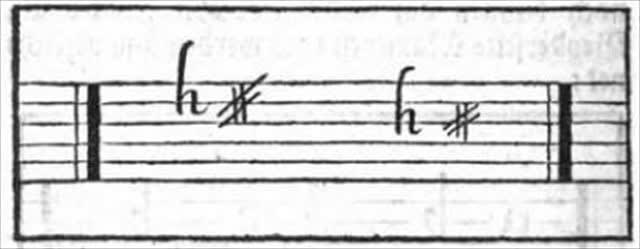

一つ目はこちら;

この記号については次のように説明されています。

------------

肝心なことは、小指を文字の記されてある箇所にしっかりと押しつける。右手で撥絃し、左手で押さえながら時に左へ、時に右へ絃を幾分ゆっくりと動かす。

------------

(バロンの著書の日本語訳「リュート -神々の楽器-」、菊池賞訳より)

要するにクラシック・ギター奏者やヴァイオリン奏者がやっているような普通のビブラートの方法ですね。さらに、

------------

ただ、この際特に留意すべきことは、動かしている間は普段ネックの中央につけている親指を離し、自由にすることだ。なぜなら、指を固定しておくと、ベーブング(ビブラート)の妨げになるからだ。

------------

ここで少し気になることがあります。それはこの部分。「普段ネックの中央につけている親指を離し」の部分。ええっ!左手親指がネックから離すの!普通演奏するときに左手の親指を離すことはしません。ましてやビブラートかけるときならなおさらです。ギターやヴァイオリンの人だってこの方式のビブラートをかけるとき親指を離すことはないはずです。

本当にバロンはそのように言っているのでしょうか。原著を調べてみました。

ここが当該部分だと思うのですが、「loss und freh lasse」ですね。現代のドイツ語だと多分「los und frei lasse」になると思います。losは確かに辞書には「離れて」という意味が最初に載っています。やはりバロンは親指をネックから離してビブラートをしていたのでしょうか。

----------------------------

というところで本年の当ブログのエントリーはここまでです。来年に続く!です。本年もお読み頂きありがとうございました。よいお年をお迎え下さい。

一つ目はこちら;

この記号については次のように説明されています。

------------

肝心なことは、小指を文字の記されてある箇所にしっかりと押しつける。右手で撥絃し、左手で押さえながら時に左へ、時に右へ絃を幾分ゆっくりと動かす。

------------

(バロンの著書の日本語訳「リュート -神々の楽器-」、菊池賞訳より)

要するにクラシック・ギター奏者やヴァイオリン奏者がやっているような普通のビブラートの方法ですね。さらに、

------------

ただ、この際特に留意すべきことは、動かしている間は普段ネックの中央につけている親指を離し、自由にすることだ。なぜなら、指を固定しておくと、ベーブング(ビブラート)の妨げになるからだ。

------------

ここで少し気になることがあります。それはこの部分。「普段ネックの中央につけている親指を離し」の部分。ええっ!左手親指がネックから離すの!普通演奏するときに左手の親指を離すことはしません。ましてやビブラートかけるときならなおさらです。ギターやヴァイオリンの人だってこの方式のビブラートをかけるとき親指を離すことはないはずです。

本当にバロンはそのように言っているのでしょうか。原著を調べてみました。

ここが当該部分だと思うのですが、「loss und freh lasse」ですね。現代のドイツ語だと多分「los und frei lasse」になると思います。losは確かに辞書には「離れて」という意味が最初に載っています。やはりバロンは親指をネックから離してビブラートをしていたのでしょうか。

----------------------------

というところで本年の当ブログのエントリーはここまでです。来年に続く!です。本年もお読み頂きありがとうございました。よいお年をお迎え下さい。