鈴鹿セブンマウンテンの最後の山、釈迦ヶ岳に登ってきた。南北60kmにわたる鈴鹿山脈のほぼ、中央部に位置し、山名は、釈迦の寝姿に似ていることから名付けられたといわれる。今回は、たくさんあるコースの内、最も一般的な朝明(あさけ)渓谷から、中尾根道経由で釈迦ヶ岳に登り、帰りは、県境稜線縦走路で猫岳、羽鳥峰を経て朝明渓谷に戻る周回ルートだ。

メンバーは、各地から集まり、総勢11人の賑やかなパーティになった。朝明渓谷の駐車場には、8時ちょっと過ぎに着いたのだが、残り数台しか空きスペースがなく、ギリギリセーフの状態だった。雨乞岳の時も、駐車場が満車に近かったが、ここも同じ状況で、鈴鹿の山は、どこも人気があるようだ。

8:36。登山口前のポストに登山届を提出して、ここからスタートだ。

歩き出してすぐに、庵座谷登山道と中尾根登山道の分岐があり、右の中尾根登山道に向かう。その後すぐに沢があり、石の上に乗って渡渉する。

尾根道に入ると、石がゴロゴロしていたり、木の根が張り出していたりして、足を引っかけないよう注意しながら高度を稼いでいく。

鳴滝コバは南の展望があり、国見岳や御在所岳が確認できる。

事前に見た情報から、登山道の途中に穴が開いている個所があり、気を付けた方がいいとあったが、この穴がそうなのだろうか。

展望が開けると、帰路で通過する猫岳が見えた。それにしても素晴らしい天気になったものだ。気温もそれほど低くはなく、風も強くない。しかも晴天で、絶好の登山日和になっていた。

迫力ある大蔭のガレ場が見えてきた。

10:44。釈迦白毫に到着する。白毫とは釈迦の眉間にある毛の塊を指す。釈迦ヶ岳の山名の由来が“釈迦の寝姿に似ている”という事なので、この辺りが頭部なのだろうか。

危険な岩場を避け、迂回路経由でキレットに出る。

この先に見えるピークが、釈迦ヶ岳の最高地点のようだ。

横を見れば、ガレ場が谷底まで続いている。

後続のメンバーたちも、キレットを下ってきている。何とか無事に通過できそうだ。

もう少しで最高点ピークだ。

11:00。釈迦ヶ岳最高点1097.1mに到着する。山頂とは、最高点の事を言うのかと思っていたが、釈迦ヶ岳山頂は三角点のある場所で、まだもう少し先となるようだ。

菰野町の街並みと、伊勢湾が良く見える。

11:10。釈迦ヶ岳山頂に到着する。標高1092.2mで最高点より低いが、近くに三角点が設置されている。ここからの展望も素晴らしい。山頂から少し離れた広い場所に腰を下ろし、昼食休憩する。

分岐から県境稜線縦走路を進み、猫岳方面に向かう。

縦走路から釈迦ヶ岳方面を眺める。大蔭のガレ場から釈迦ヶ岳最高点、そして、釈迦ヶ岳山頂に続く稜線がお釈迦様の寝姿に見えるのだろうか。

12:19。猫岳山頂1057.7mに到着。

山頂近くにある岩が、猫岩と呼ばれるらしい。岩の形を猫に見立てたのだろうか。

羽鳥峰までは気持ちよい縦走路が続く。

13:13。羽鳥峰(はとみね)823.1mに到着する。

羽鳥峰から下を見ると、こんな可愛いキャラクターが石で描かれていた。一番上が、この日の日付(20201206)、右側が💛ミネ、下がHAPPY。そして、真ん中は💛がほほ笑んでいる。山の斜面に、こんなユニークな表示がしてあるなんて、面白すぎる。誰が描いたかはわからないが、日付があるという事は、毎日誰かが変えているのだろう。その苦労に感謝が込み上げてきた。

羽鳥峰から💛を眺めた様子。

羽鳥峰峠の💛まで下りてみる。

羽鳥峰峠から朝明渓谷方面に向かってどんどん下山して行く。猫谷まで下ってくると、大きな石を積み重ねた堰堤に出る。堰堤の脇を、ロープを頼りに降りていく。

この堰堤は、縄のような緩いカーブを付けている為「なわだるみ堰堤」と呼ばれ、明治時代に作られたものだという。土砂の流失を防ぐ一方、景観を損なうことなく谷の自然美を守っている。また、空石積であるがゆえに透水性がよく、堰自体の欠損は見られず、水害に耐え、今も堅固な姿を見せている。歴史的にも貴重な工作物であり、国指定登録有形文化財になっているそうだ。

すぐに舗装道路に出る。あとは、朝明渓谷沿いを2キロほどのんびり歩くと駐車場に到着する。

14:32。駐車場に到着して、釈迦ヶ岳登山を無事終了することが出来た。そして、鈴鹿セブンマウンテン全山完全踏破もできて大満足。有名な御在所岳や鎌ヶ岳にも引けを取らないほど変化に富み、スリルあり、景色もよく、楽しい山であった。

その後、駐車場のすぐ下にある「三休の湯」で汗を流し、帰路についた。

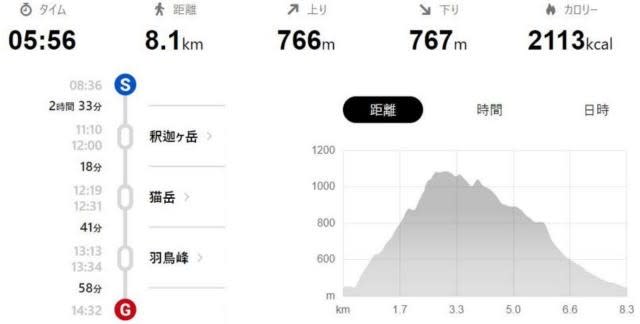

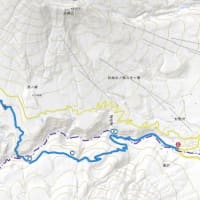

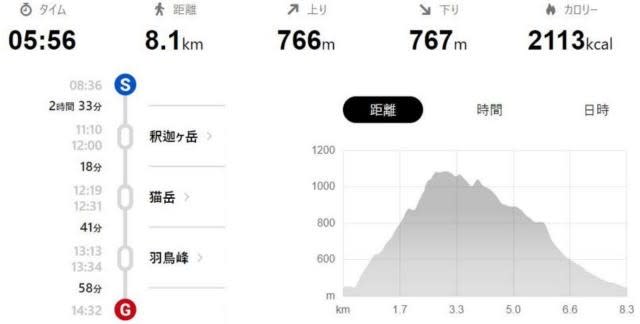

参考1.釈迦ヶ岳のコースマップ

参考2.釈迦ヶ岳の高低図とコースタイム

メンバーは、各地から集まり、総勢11人の賑やかなパーティになった。朝明渓谷の駐車場には、8時ちょっと過ぎに着いたのだが、残り数台しか空きスペースがなく、ギリギリセーフの状態だった。雨乞岳の時も、駐車場が満車に近かったが、ここも同じ状況で、鈴鹿の山は、どこも人気があるようだ。

8:36。登山口前のポストに登山届を提出して、ここからスタートだ。

歩き出してすぐに、庵座谷登山道と中尾根登山道の分岐があり、右の中尾根登山道に向かう。その後すぐに沢があり、石の上に乗って渡渉する。

尾根道に入ると、石がゴロゴロしていたり、木の根が張り出していたりして、足を引っかけないよう注意しながら高度を稼いでいく。

鳴滝コバは南の展望があり、国見岳や御在所岳が確認できる。

事前に見た情報から、登山道の途中に穴が開いている個所があり、気を付けた方がいいとあったが、この穴がそうなのだろうか。

展望が開けると、帰路で通過する猫岳が見えた。それにしても素晴らしい天気になったものだ。気温もそれほど低くはなく、風も強くない。しかも晴天で、絶好の登山日和になっていた。

迫力ある大蔭のガレ場が見えてきた。

10:44。釈迦白毫に到着する。白毫とは釈迦の眉間にある毛の塊を指す。釈迦ヶ岳の山名の由来が“釈迦の寝姿に似ている”という事なので、この辺りが頭部なのだろうか。

危険な岩場を避け、迂回路経由でキレットに出る。

この先に見えるピークが、釈迦ヶ岳の最高地点のようだ。

横を見れば、ガレ場が谷底まで続いている。

後続のメンバーたちも、キレットを下ってきている。何とか無事に通過できそうだ。

もう少しで最高点ピークだ。

11:00。釈迦ヶ岳最高点1097.1mに到着する。山頂とは、最高点の事を言うのかと思っていたが、釈迦ヶ岳山頂は三角点のある場所で、まだもう少し先となるようだ。

菰野町の街並みと、伊勢湾が良く見える。

11:10。釈迦ヶ岳山頂に到着する。標高1092.2mで最高点より低いが、近くに三角点が設置されている。ここからの展望も素晴らしい。山頂から少し離れた広い場所に腰を下ろし、昼食休憩する。

分岐から県境稜線縦走路を進み、猫岳方面に向かう。

縦走路から釈迦ヶ岳方面を眺める。大蔭のガレ場から釈迦ヶ岳最高点、そして、釈迦ヶ岳山頂に続く稜線がお釈迦様の寝姿に見えるのだろうか。

12:19。猫岳山頂1057.7mに到着。

山頂近くにある岩が、猫岩と呼ばれるらしい。岩の形を猫に見立てたのだろうか。

羽鳥峰までは気持ちよい縦走路が続く。

13:13。羽鳥峰(はとみね)823.1mに到着する。

羽鳥峰から下を見ると、こんな可愛いキャラクターが石で描かれていた。一番上が、この日の日付(20201206)、右側が💛ミネ、下がHAPPY。そして、真ん中は💛がほほ笑んでいる。山の斜面に、こんなユニークな表示がしてあるなんて、面白すぎる。誰が描いたかはわからないが、日付があるという事は、毎日誰かが変えているのだろう。その苦労に感謝が込み上げてきた。

羽鳥峰から💛を眺めた様子。

羽鳥峰峠の💛まで下りてみる。

羽鳥峰峠から朝明渓谷方面に向かってどんどん下山して行く。猫谷まで下ってくると、大きな石を積み重ねた堰堤に出る。堰堤の脇を、ロープを頼りに降りていく。

この堰堤は、縄のような緩いカーブを付けている為「なわだるみ堰堤」と呼ばれ、明治時代に作られたものだという。土砂の流失を防ぐ一方、景観を損なうことなく谷の自然美を守っている。また、空石積であるがゆえに透水性がよく、堰自体の欠損は見られず、水害に耐え、今も堅固な姿を見せている。歴史的にも貴重な工作物であり、国指定登録有形文化財になっているそうだ。

すぐに舗装道路に出る。あとは、朝明渓谷沿いを2キロほどのんびり歩くと駐車場に到着する。

14:32。駐車場に到着して、釈迦ヶ岳登山を無事終了することが出来た。そして、鈴鹿セブンマウンテン全山完全踏破もできて大満足。有名な御在所岳や鎌ヶ岳にも引けを取らないほど変化に富み、スリルあり、景色もよく、楽しい山であった。

その後、駐車場のすぐ下にある「三休の湯」で汗を流し、帰路についた。

参考1.釈迦ヶ岳のコースマップ

参考2.釈迦ヶ岳の高低図とコースタイム