きのうは、

7年ぶりくらいで、

元勤務校の『金光大阪』に寄り、

親しくさせて頂いていた

イナッさんと、久しぶりに

再会して、しばしの歓談を

楽しませて頂いた。

以前には、

京都のイマダケちゃんちの

介護施設で、ホールコンサートを

催した時にも、わざわざ、

おいで頂いたので、

その時のお礼に、

『リュートマラソン』から編集した

『日本の歌』のCDをお贈りした。

*

およそ300日×11年間で、

3300回は渡ったろう

校門前の『不二橋』。

禅的な意味のある「不二」。

この世とあの世はセパレートしていない、

「重ね合わせ」の量子状態にある、

ということに改めて気づかせられた。

金光教的には

「あいよかけよ」というが、

「神と人とは一体」で、

相関性が実相である、

ということである。

丸に「金」の周囲に、

八つの波が描かれる教紋は、

「金色の神の威光が、

八方を照らし、広がる」

というシンボルである。

*

30年前に担任して、

今、46歳になった教え子の

オカリンとツーラとは、

気心が合うのか

卒業後もずっと切れずに

付き合いが続いている。

二人で来福もし、

京都散策は5、6度は行っただろうか。

きのうは、

ツーラの愛娘カノちゃんを

連れてきてくれ、

りく坊とおない年なので、

めっちゃくちゃ可愛いかった。

二人の子育てにも

ずいぶん相談にものり、

アドバイスもして、

役だててくれたようだ。

*

この日も快晴で、

境内の枝垂れ桜が満開であった。

教え子の娘ながら、

さながら、孫娘みたいに感情移入して、

ずっとご機嫌とりっぱなしだった。

「京のご飯食べ」と

隠れ寺の散策を常としている。

今回は、

清凉寺境内にある

湯豆腐店の『竹仙』で

お昼にした。

嵯峨豆腐の老舗『森嘉』の

極上「絹ごし」を

絶品のタレで頂く。

「京都一」

「日本一」

と謳われる、

品の『森嘉』の豆腐と

『湯葉弥』の生湯葉。

その前に、

前菜として、

精進の胡麻豆腐・炊き合わせ・

花見団子・茶飯・煮物椀などが

供され、そのはんなり

やさしげな味に

ホッコリさせられた。

空いたスペースには、

後から、煮物椀と揚げ物が

供された。

角切り膳に朱塗りの食器は、

精進を意味するので、

魚肉類は排される。

道明寺の餡入り餅に

吉野葛でトロミのついた吸い地は、

絶妙の味加減で、

ほーっ…と、ため息が出るようてあった。

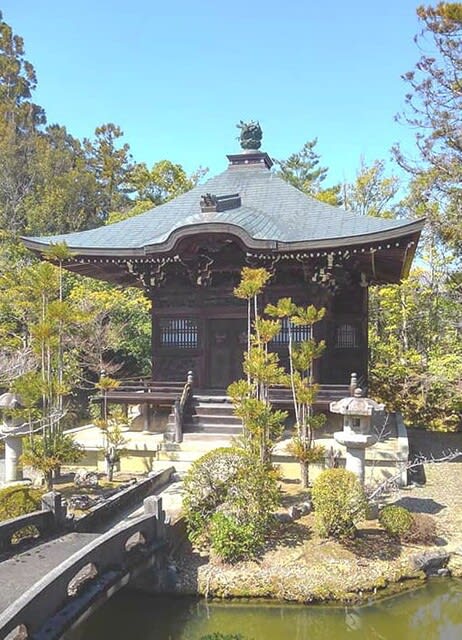

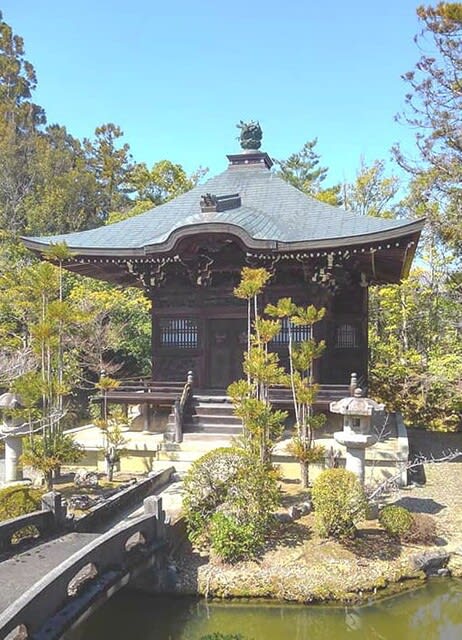

在京中には、

清凉寺にも幾度も訪れているが、

本堂裏の庭園は

初めて見ることになった。

なかなかに

詫び寂びのある

禅味も感じられるものだった。

*

その後は、

宝筐院に赴き、

人っ子ひとりいない庭園を

カノちゃんを伸び伸び歩かせて

思うままに散策した。

桜や椿、キブシ、コブシなど

あらゆる花々が咲き乱れ、

鳥は鳴き、青空からは

柔らかい春の日差しが

心地よいぬくもりを感じさせた。

嵐山の渡月橋界隈が

佃煮のごとく人・人・人…で

ごった返していたので、

その無人の自然のみで

森閑とした枯山水庭園は、

まさに、別天地のようでさえあった。

可愛いカノちゃんの存在もあり、

まさに、天国的な時空にいるような

パラレルワールド感。

「カカ」(ママ)とおそろいの

ラルフローレンを着た、

お人形さんみたいなカノちゃん。

オカリンは、

中3と小6男児のおっかさん。

次男のタケ坊が

赤ちゃんの時も、

抱いて京都散策した。

宝筐院の延段(のべだん)を

上手に歩くカノちゃん。

なんだか、

電池が入ったお人形みたい。

*

そこから、

ほど近い『ひらのや』で

名代の「しんこ」を頂こうと

立ち寄ったが、女将が出てきて、

「今日は、職人が休んでおりまして、

あいにくと、ご用意できまへん。

申し訳ございませんおす」

とのことで、ガッカリだった。

代わりに、

店前の緋毛氈の床几で

道明寺の桜餅と抹茶を頂いた。

*

そこから、さらに、

近場にある秘寺の

『愛宕(おたぎ)念仏寺』まで

足を延ばした。

剽軽な表情をした羅漢さんが

山肌のあちこちに

苔むして羅列しており、

お気に入りの顔を見つけるのも、

また一興であった。

ここの本堂は、

まるで清水寺の舞台を

模したかのような

木組みになっており、

不思議なデジャヴ感を抱かせた。

そしたら、観音堂は、

小柄ながら、金閣と銀閣を

合わせたようなフォルムをしており、

「パクリ寺やなぁ…」

と、一同で笑いとなった。

オカリンは、

清凉寺・宝筐院・念仏寺で、

趣味の「御朱印」を

せっせと購入していた。

*

鐘つきで大喜びのカノちゃん。

ツーラ・ママは、

鯉のぼりみたいなラルフローレン(笑)。

**

昨晩は、高槻でも

元同僚との飲み会を

セッティングして頂いていた。

折よく、高槻在住の

ツーラ&オカリンと一緒に

「京歩き」から戻ってきてから、

7年ぶりに高槻教会にも

参拝に寄せて頂いた。

25歳で

新設の金光第一高校に

新任として赴任した時、

地元の教会として

しばしばお参りさせて頂き、

夕食までご馳走になった事もあった。

二人のお子さんも

金光第一に入られたので、

教え子となった。

笑福亭仁鶴似の先生は、

87歳になられても

矍鑠(かくしゃく)として

お結界に座っておられ、

7年ぶりの再訪を

ことのほかお喜びくださった。

さっそく、奥から

奥様をもお呼び頂き、

40年前は道産子美人で上品だった

そのままのご様子で、

これまたお喜び頂いた。

先生は暮れに

自転車に乗って転倒し、

頭を打って意識不明になり

救急搬送されるも、

まったく無事に回復された

という大変な「お陰話」をも

お聞きして、有難くも、

うれしく思わせて頂いた。

「いやぁ。

今日は、ほんまに、

佐々木先生から

元気を頂きましたぁ…」

と、洋酒のお下がりまで頂戴し、

ご夫婦で玄関まで

お見送り頂いた。

ご子息のタカ坊も

金光学院で「教師資格」を得て

後継者となったので、

先生方もご安心のご様子であられた。

*

飲み会では、

やはり7年ぶりに

ウラッさんと

キンちゃんと再会し、

昔話に花が咲き、

老人あるある話でも

共感しあって爆笑した。