札幌でのフォーラムに参加してきました。

このフォーラムは名称を「フォーラムG」として、今後地域と教育を元気にする応援団としてNPO法人としての活動を始めようというものです。

今日はそのキックオフ的な集まりで、活動の意味や今後の活動の方向性について各方面からの意見を聞く場として開催されました。

この活動を提案する主催者からは、学校現場での現状の問題意識の紹介があり、、大学の先生からの公民的資質の育成についてのお話を聞き、最後にパネルディスカッションでもう少し話題の輪を広げた意見交換が行われました。

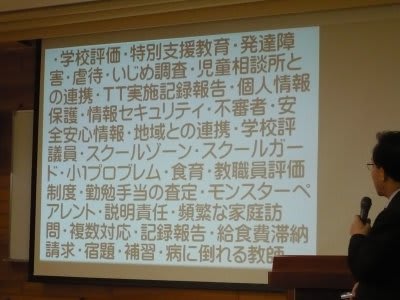

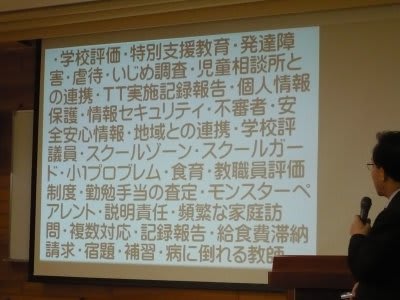

まず学校現場からは「20年前にはなかった話題」として数多くの単語が紹介されました。曰く、「学校評価、特別支援教育、発達障害、虐待、いじめ調査、個人情報の保護、情報セキュリティ、不審者、安全安心情報、地域との連携、学校評議員、食育

教職員評価制度、モンスターペアレント、給食費滞納問題、病に倒れる教師…などなど」

こうした問題のいくつかは学校問題というよりは地域・家庭の問題であったり福祉の問題だったりするのですが、まるで学校が地域の保護者であるかのような過度の要求にさらされている様子がうかがえます。

外国であれば「青少年問題」として扱われる多くの事柄が、日本では「学校問題」として扱われてしまうのはなぜでしょう。学校を取り巻く周辺的な問題も善意に解釈して住民・市民から期待され、押しつけられるままになんとか処理してきたことへのツケが回ってきているのかも知れません。

学校側にとって現状を改善する方法があるとしたら、本来は地域の問題であるいくつかのことがらを地域の力と連携して切り離して身軽になってゆくことしかないようにも思います。

しかし逆にその受け皿となるべき地域にそうした力は取り戻せるのでしょうか。

参加してくださった方の中から、札幌市の除雪に関して、来年に向けて除雪にもっと市民の協力をお願いするような動きを行政が準備している、というお話がありました。

住民の、なんでも行政サービスとして自分の外にお願いしてすませてしまいがちな考え方に変化を求めなければ市民生活そのものが成り立たなくなる時代が近づいているのかも知れません。

※ ※ ※ ※

さて、私が考えたことは、こうした教育の現場の問題、公共事業などに見る公民的資質を考える上で、問題そのものを現場から訴えかけてもなかなか効果が出ないということ。

現場の先生が「学校はこんなに大変だ」と叫んでも、公共事業の主体が「公共事業の意味を考えてください」と訴えかけても、所詮「そりゃあ、あんたはそう言うわねえ」で単なる自己利益への誘導に取られかねません。

サービス提供者とサービスの受容者という二者間の関係に対してこの外側にいて公平な評価が期待される第三者がマスコミだけ、というのでは問題が多いと思う人もいるはず。

教育や地域の問題の現状改善に向けた実践活動を行う第三者という立場に期待されるものはきっと大きいと思います。

意識の高い人たちによるこの運動と活動の輪が広がっていって社会が少しずつ元気になっていって欲しいものです。

フォーラムGの「G」は「Genki」のGなのです。

このフォーラムは名称を「フォーラムG」として、今後地域と教育を元気にする応援団としてNPO法人としての活動を始めようというものです。

今日はそのキックオフ的な集まりで、活動の意味や今後の活動の方向性について各方面からの意見を聞く場として開催されました。

この活動を提案する主催者からは、学校現場での現状の問題意識の紹介があり、、大学の先生からの公民的資質の育成についてのお話を聞き、最後にパネルディスカッションでもう少し話題の輪を広げた意見交換が行われました。

まず学校現場からは「20年前にはなかった話題」として数多くの単語が紹介されました。曰く、「学校評価、特別支援教育、発達障害、虐待、いじめ調査、個人情報の保護、情報セキュリティ、不審者、安全安心情報、地域との連携、学校評議員、食育

教職員評価制度、モンスターペアレント、給食費滞納問題、病に倒れる教師…などなど」

こうした問題のいくつかは学校問題というよりは地域・家庭の問題であったり福祉の問題だったりするのですが、まるで学校が地域の保護者であるかのような過度の要求にさらされている様子がうかがえます。

外国であれば「青少年問題」として扱われる多くの事柄が、日本では「学校問題」として扱われてしまうのはなぜでしょう。学校を取り巻く周辺的な問題も善意に解釈して住民・市民から期待され、押しつけられるままになんとか処理してきたことへのツケが回ってきているのかも知れません。

学校側にとって現状を改善する方法があるとしたら、本来は地域の問題であるいくつかのことがらを地域の力と連携して切り離して身軽になってゆくことしかないようにも思います。

しかし逆にその受け皿となるべき地域にそうした力は取り戻せるのでしょうか。

参加してくださった方の中から、札幌市の除雪に関して、来年に向けて除雪にもっと市民の協力をお願いするような動きを行政が準備している、というお話がありました。

住民の、なんでも行政サービスとして自分の外にお願いしてすませてしまいがちな考え方に変化を求めなければ市民生活そのものが成り立たなくなる時代が近づいているのかも知れません。

※ ※ ※ ※

さて、私が考えたことは、こうした教育の現場の問題、公共事業などに見る公民的資質を考える上で、問題そのものを現場から訴えかけてもなかなか効果が出ないということ。

現場の先生が「学校はこんなに大変だ」と叫んでも、公共事業の主体が「公共事業の意味を考えてください」と訴えかけても、所詮「そりゃあ、あんたはそう言うわねえ」で単なる自己利益への誘導に取られかねません。

サービス提供者とサービスの受容者という二者間の関係に対してこの外側にいて公平な評価が期待される第三者がマスコミだけ、というのでは問題が多いと思う人もいるはず。

教育や地域の問題の現状改善に向けた実践活動を行う第三者という立場に期待されるものはきっと大きいと思います。

意識の高い人たちによるこの運動と活動の輪が広がっていって社会が少しずつ元気になっていって欲しいものです。

フォーラムGの「G」は「Genki」のGなのです。