ロイ・ハリス、ウィリアム・シューマン、アーロン・コープランドの3人の作曲家の交響曲第3番を、ある日のバーンスタインはプログラムにのせた。そのとき河童は見た。忘れがたいサウンドを。これは既にライブでCDになっている。

この3人というよりもバーンスタインも含め、この4人、と言った方がしっくりする。年代的には少しずつ異なるもののかつてのアメリカ音楽実験工房的、またエネルギッシュな同時代の作曲家仲間として、未来の音楽を作ってきた。別の意味でも関係が深い。

バーンスタインの本には彼らの名前がいろいろと出てくる。

ロイ・ハリス

1898.2.12オクラホマ・リンカン郡生まれ

1979.10.1カリフォルニア・サンタモニカ没

ウィリアム・シューマン

1910.8.4ニューヨーク生まれ

1992.2.15ニューヨーク没

アーロン・コープランド

1900.11.14ブルックリン生まれ

1990.12.2ニューヨーク没

レナード・バーンスタイン

1918.8.25マサチューセッツ生まれ

1990.10.14ニューヨーク没

河童はロイ・ハリス以外は現物確認をしている。このニューヨーク没の3人は事あるごとに現れていて身近な存在。河童が見たライブの模様は?

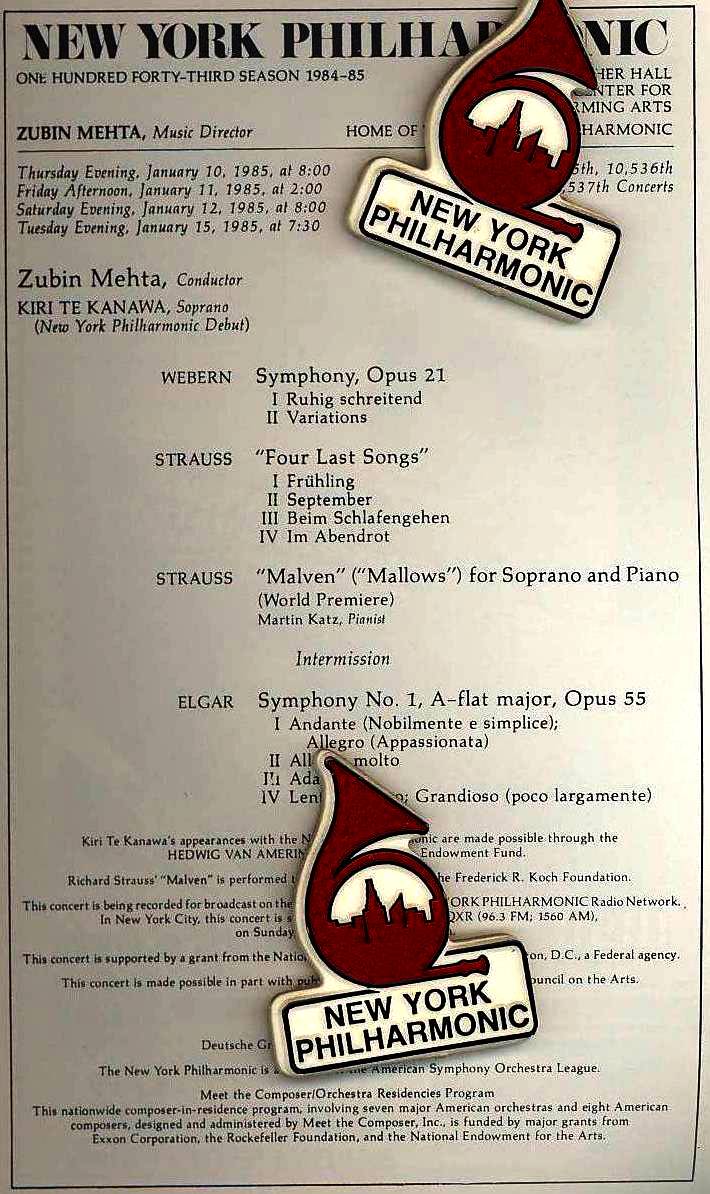

1985.12.5,6,7,10 Avery Fisher Hall

ROY HARRIS Symphony No.3 20min

WILLIAM SCHUMAN Symphony No.3 32min

AARON COPLAND Symphony No.3 44min

Leonard Bernstein, Conductor

New York Philharmonic

以下は、そのときの河童の歯も浮く超美化感想。

壮絶な演奏であった。特に最後のコープランドの交響曲第3番は地球上には形容するものがないようなすさまじい演奏であった。あのブラス・セクションのものすごさは、ほとんど信じがたく特に例のファンファーレで始まる第4楽章は驚天動地。これは完璧にアメリカ人によるアメリカの音楽であった。良し悪しの判断をこの音楽は越えているし、また、演奏の良悪を問うてみるならば、これまた最高の名演であったように思われるわけであるから、全てのものを頭ごなしにするというのはよくない。バーンスタインはこの曲を我々知らない連中、特に外国人である我々にもよくわかるように演奏してくれたと思う。

概して、アメリカの音楽はスローテンポつまり緩徐楽章がつまらなく、音楽が希薄であると思われるのだが、今日のコープランドの曲はそんなこともなく、第1楽章が相当充実していて、このように充実した音楽ならばたくさんの指揮者がたくさんの解釈を示してくれそうなすばらしい音楽である。バーンスタインは大家そして余裕の音楽、音楽の枠組みを大きく作っていく。ブラス・セクションは最初から最後まで壮絶を極めつくし、これはうますぎるなどとわかった批評をする前に、誰か他にこのような光り輝く音を出せるか、よく考えてみるべきだ。これはまさにコープランドが求めていた音楽なのだから。この定期のシリーズもライブ・レコーディングされているので、あとでレコードがでたら是非買わなければならない。

ハリスの作品も、シューマンの作品も上記の感想に類似している。ハリスの交響曲第3番はかなりわかりやすく、おもしろく興味の持てる音楽である。シューマンの交響曲第3番はPartⅠ.Passacaglia and Fugue Part Ⅱ.Cholare and Toccataが示すように明晰な音楽である。メロディはあまり親しみやすいものではないかもしれないが、構成感、形式感はしっかりしており(古典的)、その意味においては理解しやすい。この両曲においてもニューヨーク・フィルのブラス・セクションのものすごさには開いた口がふさがらない。NHKso.がこのようにブラス・セクションに力があったならもっと素晴らしいオーケストラになるのに。

今日は奇しくもというか故意といおうか、交響曲第3番シリーズとなったが、アメリカ作曲家も、このくらいの数字になるとそれなりに安定した作品を書いたということになるのであろう。アメリカで、アメリカのオーケストラがアメリカ人作曲家の曲を演奏するというのは、日本で日本のオーケストラが日本人作曲家の曲を演奏するのとは全く異なる。曲の判断は別にしても、アメリカで自国の曲をやれるということに対する違和感は、アメリカの場合全く無い。これはオーケストラの長い歴史の産物。我々はここに西洋音楽と同じレベルの議論をすることができるのだ。ところが例えば日本だと、なぜ尺八協奏曲みたいなものが必要なのか、といった、そこらへんから始めなければならない。この違いはかなり大きいと言わざるを得ない。まして、このようにアメリカ作曲家のみの曲だけで、一晩のコンサートを持って、それなりに、いやかなりの感動を伴うことをできると言うのは、これは歴史と伝統。

ウィリアム・シューマンが出てきた。ことし75才ということだが、まだ、かくしゃくとしていて、またバーンスタインの演奏に、いたく感動していたのが印象的であった。

ロイ・ハリス 断片

1898.2.12オクラホマ・リンカン郡生まれ 1979.10.1カリフォルニア・サンタモニカ没

交響曲第3番

ロイ・ハリスの交響曲第3番が1939年に初めて演奏されたとき、ボストン交響楽団のセルゲイ・クーセビツキーをはじめとする音楽家は、この曲はアメリカ合衆国で作られた最も重要な交響曲作品である、と感じた。その交響曲はハリスの西部アメリカの背景を反映していると広く認められていた。大都会やティン・パン・アレイのアメリカ主義ではなく、またアメリカのジャズのエンターテインメントと結びついていたというよりも、西部の大草原や山の広大な景色、強靭でもっと基本的なエモーション、のアメリカ主義である。ロイ・ハリスの第3交響曲をメジャーなアメリカ音楽だと認めた最初の批評はハーバードに在学していたレナード・バーンスタインであった。バーンスタインは、セルゲイ・クーセビツキーがボストン交響楽団を指揮して1939年2月に初演したこの曲を論評した。バーンスタインは雑誌モダン・ミュージックのコラムにこう書いてある。”あらゆる感覚が成熟している、美しいプロポーション、エロティック、節度があり、変化をもたらす、” 時間はバーンスタインの判断を裏付けた。

ハリスは、スコットランド・アイルランドの両親のもと、オクラホマのリンカン郡にある丸太小屋で生まれた。両親は牛と銃とわずかな食料を牛車に積んでオクラホマに来た。新たに来た人たちは、木を切り、自分たちの小屋を建て、その所有権を主張するといった時代だった。家族でカリフォルニアに引っ越したのはハリスが5才のときだった。そこで教育を受け、カリフォルニア大学に通い、音楽を学び最初の作品を書いた。

以下略。