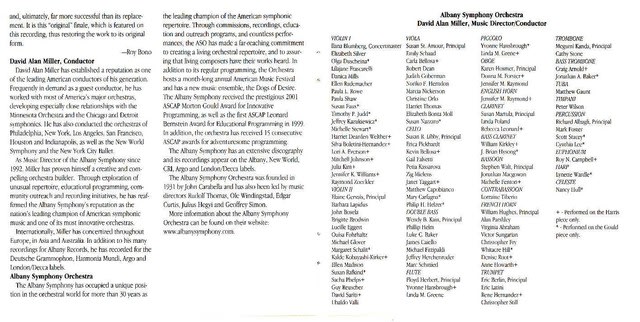

(2006年12月ブログ0137-0138-0139の再掲(一つにまとめ編集))

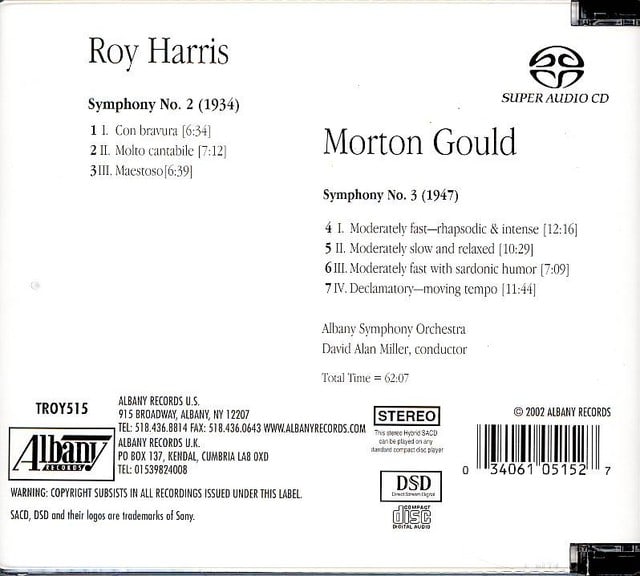

モートン・グールドは一般に、編曲や日本風に言うところの軽音楽、などにその器用さを発揮した、ということぐらいしか知られていない。そんななか、こんなCDが出た。SACDハイブリッド盤である。

モートン・グールド 作曲 交響曲第3番

デイヴィッド・アラン・ミラー 指揮 オルバニー交響楽団

世界初録音 ALBANY RECORDS TROY515

グールドは数多の作曲をしている。交響曲は4つある。

この第3番、実にすばらしい曲。滑るような弦、迫力ある打楽器。薄いブルーが透明に淀んだようで、物理的機械的なサウンドのなかに漂うグールドの音楽観。派手なパーカッション、イルミネーション。

4楽章40分におよぶ本格的なサウンドの交響曲である。詳細は後日に譲るとして、まずは是非このサウンドを聴いてほしい。幾何学模様のオーケストラ・サウンドや音楽表現が何とも言えず、ヨーロッパを遠いものにしているが、グールドの音楽ヒストリーをトレースすると必然性がある。

彼は自分の身を置いた音楽環境をフルに活用した音楽を構築した。その現場にいなければ作ることができないようなサウンド。魅力的である。

オーケストラの切れ味は一流どころの次、線が細いなりにアメリカ音楽への日常的な取り組みを感じさせる。指揮も劇的なものより響きそのものを意識した譜の読みであるようだ。

このSACD、ホール感はそこそこで、音場が安定している。分解度は格別に高いわけではないけれどもヴォリュームを上げて聴くと前面に音が拡がる。

カップリングされているハリスも魅力的。ロイさんについては、またいつかふれることができると思う。

モートン・グールド

モートン・グールドは、私がスコアを見ることをしなくても新作を受け入れられる唯一の作曲家です。私は、その最初の一小節を見る前から良い作品であることを知っている。

- ディミトリ・ミトロプーロス -

モートン・グールドは1913年、ニューヨーク・クイーンズで生まれた。彼はピアノの天才児であり、はやくから作曲を始めていた。16才までに、自分の作風「超現代的」を宣言した。

世界大恐慌の間、ラジオ・シティ・ミュージック・ホールのピットの音楽家としてスタートした悲しい目をした一匹狼はNBC、WOR、CBSのための膨大な作業において、ラジオを通して指揮、作曲、アレンジで活躍した。それはバレエ、ブロードウェイ、コンサート・ホール、映画、果てはテレビにまで挑戦するといったもの。

彼は疲れを知らなかった。彼はどこにでも現れた。そして、ジョージ・ガーシュウィンのように、通りで人が実際に笛を吹くことができる身近な音楽を書いた。(ガーシュウィンの説明をした方がよいかもしれない。彼はインテリ仲間や評論家に冷遇されていた。許容することが懇願されていたけれども、決して受け入れられたわけではなかった。)

自分自身の曲や他の人の曲の多彩な音楽翻訳家であるグールドは、数えきれないほどのライブ・コンサートやレコーディング・セッションで国際的なメジャー・オーケストラを指揮した。グラミー賞への多数のノミネートを受け、1966年にはシカゴ交響楽団を指揮したチャールズ・アイヴスの交響曲第1番のRCAアルバムでグラミー賞をとった。

1986年に演奏権利団体ASCAPの会長になり、オリジナルな印象的な作品をプロデュースした。それらはオーケストラル・ワークと呼ばれるユニークなものにおよんだ。アメリカン・コンチェルテッテ、アメリカン・シンフォネッテ、ラテン・アメリカン・シンフォネッテ、交響曲や協奏曲や合唱曲へのショーピース、ブロードウェイのミュージカル「ビリオン・ダラー・ベイビー」から豪華な「ストリング・ミュージック」まで。この「ストリング・ミュージック」では、グールドも驚く、1995年ピューリッツア賞を獲得した。

翌年、心臓発作で亡くなった。

交響曲第3番

モートン・グールドは4つの交響曲を作った。第1番(Victory Ode)は1943年、第2番(Symphony on Marching Tune)は1944年、両方とも第二次世界大戦に触発されたもの。

1952年からの第4番は最後の交響曲で、やはり戦争のことを扱っている。このコンサート・バンドのためのWest Point Symphonyは有名な軍隊学校により委嘱されたものである。

第3交響曲は異なる。ダラス交響楽団のために作曲されたこの曲は1946年後半から1947年1月にかけて書かれた。それは彼の最初の子供が生まれる頃であった。第3交響曲は彼の最も個人的な交響的な言葉である。この曲は彼が熱望した、野望的、シリアスな交響的作品である。第3番で、グールドは全てのアメリカの交響曲作曲家が熱望する核に到達した。彼は’Great American Symphony’を書いた。

グールドはこの作品を両親にささげた。そして両親にあて「私は今まであなたがたに何も捧げたことがなかった。あなた方は私の人生で最も大切な人。それゆえ、私の新作第3交響曲を捧げるにふさわしいと考えている。この第3番はいままでの作品のなかで最良の作品と思っている。」

第1楽章はトランペットによる苦悩の3連符、楽章を貫くリズミックな装飾音にびっくりするような突き刺す5連符のモチーフで始まる。容赦ない異常なマーチで締めくくる前に短い激情が2回にわたってあり、その後おさまる。(2/4拍子と3/8拍子を交互に使い変則拍子を楽しんでいる。)

第1楽章の容赦ない激しさにコントラストをなすように、第2楽章はかなり内省的で、くつろいでぼやけた感じのジャズ風な夢想である。それにもかかわらず緊張感的なセンスは決してなくなることはなく、ピッチカートのベースラインの八分音符の鼓動や、ヴァイオリンによる積極的なカデンツァのようなパッセージ、そして繊細な第1ヴァイオリンのハーモニーにより、むしろ暗示的でさえある。

そして嵐がブレークする。‘嘲笑的ユーモア’で演奏されるべきことを意味している華麗なジャズ・スケルツオ。

最初のニューヨーク公演における評論家でさえ、この楽章は何か特別であると感じた。

ニューヨーク・タイムズのハワード・トーブマンは、この楽章の‘抑えがたい勢い’について書いている。グールド氏は自分の作曲技法を通して、100人の高度に訓練された演奏者の技巧を使って、まるでジャズの手法を作っているようである。彼ら演奏者は、指揮者たちは仲間からこのようなことは聞いたことも学んだこともないと思っている。熱く演奏できるその仲間は、グールド氏の交響曲の第3楽章を聴くために昨晩ここにいるべきであった。グールドは二つのかみ合うフレーズ -駆け上がる、下る-を並べ絡ませる。それはこの曲を渦巻くようにし続け、ますます勢いづかせ、トルネードがその中心点に触れるもの全てを吸い上げるようにしている。嵐は木管と弦の柔らかな音でだんだん弱まり、スネアドラムの軽い音で締めくくられ、ベースから引き離され叩かれる。この輝かしい効果は、ヨーロッパ人が真似することができたかどうか疑うところである。奇妙な行進曲風トリオのあと、オープニングの短い再現が、ケトルドラムによるフォルテッシモの爆発によってクライマックスに導く。ついていくにはものすごくタフな楽章がドアを閉めるように熱狂的なコーダで閉じる。

ニューヨーク・フィルハーモニックの指揮者であるディミトリ・ミトロプーロスとグールドの最も熱心な支持者たちは、快活なフィナーレをスローで深刻なものに置き換えるようグールドに迫った、というのがおそらくこの楽章の純粋な輝かしさの理由であった。フィルハーモニックの契約の誘惑により、グールドは第4楽章を全て破棄し、新鮮な‘パッサカリアとフーガ’に置き換えた。ミトロプーロスは予定通り、この改訂版第3交響曲を1948年10月28日に公のものとした。評はおおむね好評であったが、作品の全体のまとまりの印象が薄い。新たなエンディングは誇れるものではあるけれども、グールド自身でさえこう認めている。‘この楽章は一部の聴衆からはポジティブな反応を受けているとはいえない。’

デイヴィット・アラン・ミラー(このSACDの指揮者)はこのレコーディングの準備を始めたとき、この曲の初期バージョンのことについて何も知らなかった。彼は、フィナーレの日付が、スコアにある第1,2,3楽章の日付よりかなり後であり、また別の用紙に書かれていたことを発見しそれらのことに興味をいだいた。フィナーレの音楽は、第1,2,3楽章の性格、イディオムと奇妙に調和していないようにも見える。彼はグールドの伝記を書いているピーター・グードマンに助言を求めた。グードマンはフィナーレの初期バージョンに言及し、シャーマー音楽出版社のライブラリアンにコンタクトをとった。シャーマーは、50数年の間触れられていなかった棚高くにあるオリジナル曲を発見した。二つのフィナーレを比較して、ミラー氏はあとのものよりも最初のバージョンのほうが作品の自然性においてより真実性があり、結果的に極めて成功していると感じた。このレコーディングは‘オリジナル’フィナーレであり、それゆえこの作品をもとの形に復元したものである。

(以上、ブックレットの河童意訳含む)

おわり