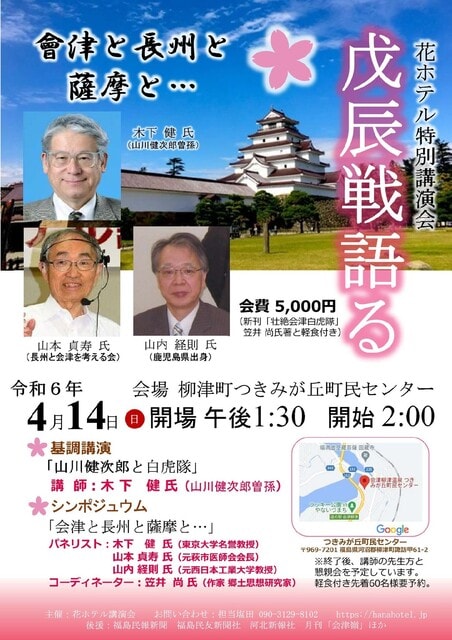

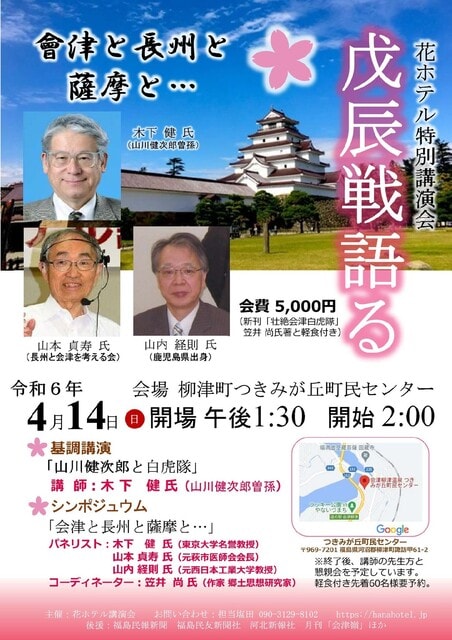

- 戊辰戦争のクライマックスである戦いといえば、西軍が若松城下に攻め込んたときである。会津藩の主力は四方に展開し、まさしくガラ空きの状態であった。

そんななかで老人と白虎隊、さらには水戸から駆けつけた諸生党などが防戦に追われた。衆寡敵せずではあったが、城は落ちなかった。

家老の西郷頼母邸がそうであったように、死者となって立ち向かった者たちがいたからだ。西郷家の一族21人の自害した様を、先鋒であった土佐兵は目のあたりにした。言いしれぬ恐怖を覚えたという。

死んでなお護国の鬼となる覚悟は、尋常ではなかったからだ。七生報国の精神は日本人特有であり、だからこそ、先祖の死者に恥じないことを絶えず意識しながら、卑怯者にはなるまいとしたのである。

会津松平家の会津藩は幕末にあっては、水戸学の影響を大きく受けていました。8代容敬(かたたか)公からは水戸の血を引いているからです。

会津藩は7代容衆(かたひろ)公の嗣子がいなかったので、家老田中玄宰が、水戸の6代藩主で文公と呼ばれた徳川治保(はるもり)の次男で、岐阜高須の藩主になった松平義和(よしなり)の子である容敬公を迎えたのです。その実の兄が父の後を継いだ松平義建でした。

つまり、8代容敬公と9代容保(かたもり)公とは叔父と甥の関係でした。村上一郎にによれば、水戸学の特徴は「大義名分・尊皇、国体擁護・社会正義・農本思想」(『草莽論』)でした。さらに、水戸は皇室との縁組を繰り返しながら、譜代との結婚はご法度でした。幕府の中枢にある彼らとの関係強化は、いざ朝廷と幕府との戦いになった場合に、朝廷側に味方することができないからです。

容保公が京都守護職となり、幕府でもなく、薩長でもない、第三の道を歩もうとしたのは、根本に水戸学があったことは確かです。会津藩が封建の世や幕府に殉じたという見方は、あまりに浅はかに思えてなりません。

戦後の日本をリードしてきた進歩的文化人の代表格が丸山眞男であった。丸山はわざわざ講演において8月15日を高く評価しました。

朱子学の徒でもない丸山が「ものの本性、つまり本質にたちかえること」としての「復性復初」を説きました。しかし、丸山にとっては「初めにかえれということは、敗戦の時点のあの時点にさかのぼれ、8月15日にさかのぼれ」ということでした。

そして、丸山は「私たちが廃墟の中から、新しい日本の建設というものを決意した、あの時点の気持ちというものを、いつも生かして思い直せということ、それは私たちのみならず、そのことは特に言論機関に心から希望する次第であります」と訴えたのです。

そういった浅はかな見方に与しなかったのが、江藤淳でした。日米戦争の敗北を、日本の戦いが正義でなかったというのは、米国側の戦争観です。

米軍が我が国にやってきたのは占領のためです、普遍的な正義を実現するためではありませんでした。江藤は進歩的文化人と違って、明るい面だけないことを指摘しました。敗戦という現実を直視したのです。「それは頭の問題であるよりさきに、日本の肉体の問題である。肉体が打倒され、しかも閉じ込められたという事実の問題である。あるいは個々人が体験自他生活上の生活上の問題である」というのを看取したのです。

そして、進歩的文化人とは別に、実際に米軍と交渉せざるを得なかった政治家の方が、交渉の過程で苦労を強いられ、国際情勢の変化への対応を余儀なくされました。丸山のように、8月15日で時間がストップしたわけではなかったのです。

時計の針を前に進めようとしない進歩的文化人の亜流と、現在もその影響下にあるマスコミに、日本の舵取りをさせるわけにはいきません。8月15日を前にして、その仮構された理想主義を否定する所から、戦後レジームからの脱却が始まるのではないでしょうか。

朱子学の徒でもない丸山が「ものの本性、つまり本質にたちかえること」としての「復性復初」を説きました。しかし、丸山にとっては「初めにかえれということは、敗戦の時点のあの時点にさかのぼれ、8月15日にさかのぼれ」ということでした。

そして、丸山は「私たちが廃墟の中から、新しい日本の建設というものを決意した、あの時点の気持ちというものを、いつも生かして思い直せということ、それは私たちのみならず、そのことは特に言論機関に心から希望する次第であります」と訴えたのです。

そういった浅はかな見方に与しなかったのが、江藤淳でした。日米戦争の敗北を、日本の戦いが正義でなかったというのは、米国側の戦争観です。

米軍が我が国にやってきたのは占領のためです、普遍的な正義を実現するためではありませんでした。江藤は進歩的文化人と違って、明るい面だけないことを指摘しました。敗戦という現実を直視したのです。「それは頭の問題であるよりさきに、日本の肉体の問題である。肉体が打倒され、しかも閉じ込められたという事実の問題である。あるいは個々人が体験自他生活上の生活上の問題である」というのを看取したのです。

そして、進歩的文化人とは別に、実際に米軍と交渉せざるを得なかった政治家の方が、交渉の過程で苦労を強いられ、国際情勢の変化への対応を余儀なくされました。丸山のように、8月15日で時間がストップしたわけではなかったのです。

時計の針を前に進めようとしない進歩的文化人の亜流と、現在もその影響下にあるマスコミに、日本の舵取りをさせるわけにはいきません。8月15日を前にして、その仮構された理想主義を否定する所から、戦後レジームからの脱却が始まるのではないでしょうか。

私たちの不幸は自らの歴史を奪われ、未だにそれを取り戻せずにいることです。江藤淳が明確に述べているように、我が国では先の戦争は「大東亜戦争」と呼ばれていたにもかかわらず、今私たちが「太平洋戦争」と言っているのは、アメリカを中心にした占領軍の指令にもとづくものでした。

昭和20年12月8日、つまり敗戦の年の12月8日以降に名称が変わったのです。占領軍はその日に、全国の主要新聞に「太平洋戦争史」を自分たちのプロパガンダとして掲載しました。日米開戦の日にぶつけて、自分たちの価値観を押し付けてきたのでした。当時の主要新聞社は紙の特配を受けていましたから、逆らうことはできませんでした。

また、12月9日からは東京中央放送局が「真相はこうだ」という宣伝番組が開始されました。いうまでもなく、占領軍の指導のもとに行われたのです。決定的であったのは、占領軍は12月15日、「神道指令」なるものを出して「大東亜戦争」という言葉を公式文書において使用することを禁止しました。

このことを多くの日本のマスコミは報道しませんが、今は亡き江藤が世に問うたことの意義は、高く評価されなくてはなりません。我が国が「大東亜戦争」に突入したのは、欧米列強からアジアを解放する目的があったことは事実です。その時代はアジアの多くの国々が欧米の植民地となつており、独立を達成したのは戦後になってからです。

日本とアメリカとの戦争に矮小化し、日本を悪者にする東京裁判史観から抜け出すためにも、私たちは言葉から改めなくてはなりません。それができないでいるのは、私たちが不甲斐なかったからにほかなりません。

昭和20年12月8日、つまり敗戦の年の12月8日以降に名称が変わったのです。占領軍はその日に、全国の主要新聞に「太平洋戦争史」を自分たちのプロパガンダとして掲載しました。日米開戦の日にぶつけて、自分たちの価値観を押し付けてきたのでした。当時の主要新聞社は紙の特配を受けていましたから、逆らうことはできませんでした。

また、12月9日からは東京中央放送局が「真相はこうだ」という宣伝番組が開始されました。いうまでもなく、占領軍の指導のもとに行われたのです。決定的であったのは、占領軍は12月15日、「神道指令」なるものを出して「大東亜戦争」という言葉を公式文書において使用することを禁止しました。

このことを多くの日本のマスコミは報道しませんが、今は亡き江藤が世に問うたことの意義は、高く評価されなくてはなりません。我が国が「大東亜戦争」に突入したのは、欧米列強からアジアを解放する目的があったことは事実です。その時代はアジアの多くの国々が欧米の植民地となつており、独立を達成したのは戦後になってからです。

日本とアメリカとの戦争に矮小化し、日本を悪者にする東京裁判史観から抜け出すためにも、私たちは言葉から改めなくてはなりません。それができないでいるのは、私たちが不甲斐なかったからにほかなりません。

日本という国家は民族差別には一貫して反対してきた。日大の准教授のトーマス・ロックリー氏が「イエズス会は反対したのに日本の大名の間で黒人奴隷が流行っていた」というのは、反日的な国家に批判の口実を与えかねない。

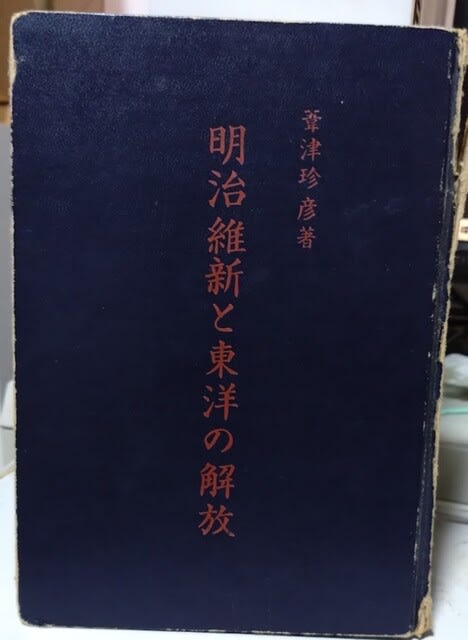

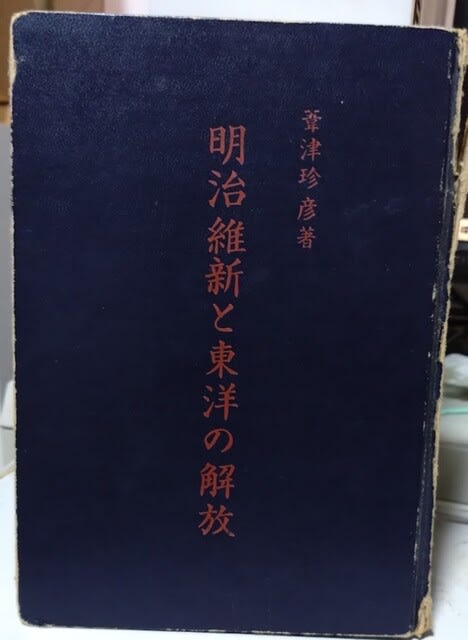

葦津珍彦は「明治五年、横浜でマリヤ・ルズ号に監禁中のシナ人奴隷を解放した日本政府の英断は、東洋解放史上に不滅の記録を残した。それは開国後間もない維新政府が、東洋解放の先駆者としての自負を、国際外交に示威した事件として永く記憶されるべきものである(『明治維新と東洋の解放』)と書いている。

その当時においても、白人による奴隷売買が東洋でも横行していた。ペルーの商船マリヤ・ルズ号が。マカオから二百三十余人の支那人奴隷を積んで横浜に寄港した。奴隷が脱走を企てたことで、奴隷船であることが明らかになり、副島種臣外務卿はシナ人奴隷の解放をやってのけたのだ。船長を裁判にかけ、監禁中の者たちをすべて釈放した。

日本人がそれを行ったことで、東洋におけ奴隷売買は影をひそめるになったのである。民権と共に国権を充実させなければならない事情を、それによって葦津は説明した。「このマリヤ・ルズ号事件は、明治維新の外交精神を端的に示している。それはアジアを植民地化し、奴隷化しようとする白人の勢力に反発して、東洋に独立と解放とを求める精神である」(『同』)と主張した。

明治維新そのものが、欧米の植民地になるまいとする決意のもとに断行されたのだ。私たち日本人の先人の思いがどこにあったかを理解すれば、日本民族の立ち位置そのものが明確になるのであり、それは今も変わらないのである。

葦津珍彦は「明治五年、横浜でマリヤ・ルズ号に監禁中のシナ人奴隷を解放した日本政府の英断は、東洋解放史上に不滅の記録を残した。それは開国後間もない維新政府が、東洋解放の先駆者としての自負を、国際外交に示威した事件として永く記憶されるべきものである(『明治維新と東洋の解放』)と書いている。

その当時においても、白人による奴隷売買が東洋でも横行していた。ペルーの商船マリヤ・ルズ号が。マカオから二百三十余人の支那人奴隷を積んで横浜に寄港した。奴隷が脱走を企てたことで、奴隷船であることが明らかになり、副島種臣外務卿はシナ人奴隷の解放をやってのけたのだ。船長を裁判にかけ、監禁中の者たちをすべて釈放した。

日本人がそれを行ったことで、東洋におけ奴隷売買は影をひそめるになったのである。民権と共に国権を充実させなければならない事情を、それによって葦津は説明した。「このマリヤ・ルズ号事件は、明治維新の外交精神を端的に示している。それはアジアを植民地化し、奴隷化しようとする白人の勢力に反発して、東洋に独立と解放とを求める精神である」(『同』)と主張した。

明治維新そのものが、欧米の植民地になるまいとする決意のもとに断行されたのだ。私たち日本人の先人の思いがどこにあったかを理解すれば、日本民族の立ち位置そのものが明確になるのであり、それは今も変わらないのである。

吉田松陰ですら当初は公武合体を支持していたのに、それが討幕派になったのはなぜか。浄土真宗の僧黙霖に論破されたからいわれといわれていますが、それ以上に欧米列強の脅威に対処できない幕府への憤りがあったからでしょう。

とくに、首席老中であった阿部正弘の死によって、改革に向って走り出した路線がとん挫し、井伊直弼の登場によって反動の風が吹き荒れます。正弘は薩摩の島津斉彬(なりあきら)や水戸斉昭に接近し、250年わたった幕府の政治に終止符を打とうとしましたが、それを覆したのが大老に就任した直弼でした。将軍後継問題で一橋慶喜を推した勢力を排除し、敵味方の見境がなくなるほどに弾圧しました。そこで松陰やその一門は討幕を決断するにいたったのです。

安政の大獄に憤慨して松陰門下の者たちが立ち上がったのです。その代表格が久坂玄瑞でした。攘夷の決行を幕府に迫りました。孝明天皇の逆鱗に触れたことで、長州は文久3年の8・18政変で京都を追い出され、天忠組の決起は失敗しますが、明治維新に向けた一歩を踏み出すことになったのです。

また、久留米の神官真木和泉は、元治元年の禁門の変に際して、長州の大軍が到着する前に、限られた人数で京都に攻め込むことを主張しました。久坂もそれに同意し京の地を死に場所としたのです。市井三郎は「真木は天皇を諫争するためには、ここで自分を含めて先発隊が死んで見せることが必要であり、二千のものが奮戦・死闘をやることによって、きっとそのあと、諸大藩が立ち上がる情勢が生まれるだろう、という見通しをもっていました」(『明治維新の哲学』)と書いています。これをきっかけにして、長州では俗論党が倒され、薩長連合が成立し、第二次長州戦争が幕府側の敗北に終わります。

しかし、会津やそれを支援する旧幕府軍、奥羽越列藩の仙台や米沢などは、そうした薩長の動きに対して警戒心を募らせ、抵抗の姿勢を貫こうとします。とくに会津は神道の藩であり、京都守護職として一時は「王城の護衛者」となった自負もあって、飯盛山での白虎隊の悲劇へと結びつくのです。少年たちは文天祥の詩「人生古自り 誰か死無からん 丹心を留取して 汗青を照らさん」(「零丁洋を過ぐ」)を吟ずることで、賊軍ではないことを示そうとしました。

あくまでも主導権争いとしての権力闘争であり、日本丸の舵取りは誰がふさわしいかをめぐっての戦いでした。敗れたとはいえ会津は、国論を分裂させることを潔しとせず、明治国家の建設に協力し、教育界に多くの人材を送り出したのです。

真木も天忠組も白虎隊も、その根本にあったのは日本の国柄を守らんとする精神でした。敵味方となって争ったとしても、その根本には共通の熱き思いが脈打っていたのです。

とくに、首席老中であった阿部正弘の死によって、改革に向って走り出した路線がとん挫し、井伊直弼の登場によって反動の風が吹き荒れます。正弘は薩摩の島津斉彬(なりあきら)や水戸斉昭に接近し、250年わたった幕府の政治に終止符を打とうとしましたが、それを覆したのが大老に就任した直弼でした。将軍後継問題で一橋慶喜を推した勢力を排除し、敵味方の見境がなくなるほどに弾圧しました。そこで松陰やその一門は討幕を決断するにいたったのです。

安政の大獄に憤慨して松陰門下の者たちが立ち上がったのです。その代表格が久坂玄瑞でした。攘夷の決行を幕府に迫りました。孝明天皇の逆鱗に触れたことで、長州は文久3年の8・18政変で京都を追い出され、天忠組の決起は失敗しますが、明治維新に向けた一歩を踏み出すことになったのです。

また、久留米の神官真木和泉は、元治元年の禁門の変に際して、長州の大軍が到着する前に、限られた人数で京都に攻め込むことを主張しました。久坂もそれに同意し京の地を死に場所としたのです。市井三郎は「真木は天皇を諫争するためには、ここで自分を含めて先発隊が死んで見せることが必要であり、二千のものが奮戦・死闘をやることによって、きっとそのあと、諸大藩が立ち上がる情勢が生まれるだろう、という見通しをもっていました」(『明治維新の哲学』)と書いています。これをきっかけにして、長州では俗論党が倒され、薩長連合が成立し、第二次長州戦争が幕府側の敗北に終わります。

しかし、会津やそれを支援する旧幕府軍、奥羽越列藩の仙台や米沢などは、そうした薩長の動きに対して警戒心を募らせ、抵抗の姿勢を貫こうとします。とくに会津は神道の藩であり、京都守護職として一時は「王城の護衛者」となった自負もあって、飯盛山での白虎隊の悲劇へと結びつくのです。少年たちは文天祥の詩「人生古自り 誰か死無からん 丹心を留取して 汗青を照らさん」(「零丁洋を過ぐ」)を吟ずることで、賊軍ではないことを示そうとしました。

あくまでも主導権争いとしての権力闘争であり、日本丸の舵取りは誰がふさわしいかをめぐっての戦いでした。敗れたとはいえ会津は、国論を分裂させることを潔しとせず、明治国家の建設に協力し、教育界に多くの人材を送り出したのです。

真木も天忠組も白虎隊も、その根本にあったのは日本の国柄を守らんとする精神でした。敵味方となって争ったとしても、その根本には共通の熱き思いが脈打っていたのです。

百田尚樹氏が継体王朝が誕生したかのような言い方をしたのには違和感がある。それでは万世一系の天皇ではなくなるからだ。神話についても否定し、崇神天皇の実在を疑うのは、これまた驚きであった。もしそうであれば、あえて国体を口にすべきではないのである。

継体王朝という言い方をするようになったのは戦後である。肥後和男は「なかなか面白い説ではあるが私は簡単に賛成し得ない。徳川幕府でも二代秀忠の世系は七代家継で絶え、奇襲家から吉宗が入って八代になった。しかしともに家康の子孫である。それと同じように日本の神代でも仁徳天皇の世系は武烈天皇で絶えたが、変わって応神天皇の末孫が入り、しかもそれは武烈天皇の姉か妹を娶って皇后としたので、それは分家からはいって本家の婿になったわけであり、王朝の交代ではなかった」(『歴代天皇紀』)と書いている。

大伴金村が越前三国にいた男大迹王(おおどのおおきみ)を迎えようとした。応神天皇の五世の孫彦主人王(ひこうしのおおきみ)の子で、母は垂仁天皇七世の孫の振媛(ふるひめ)であったという。かなり縁の遠くなった皇孫ではあるが、肥後は「氏族性を基本とした上代社会においては、そうした家系はほぼたしかに伝えられたものと私は信ずる」と言い切っている。

万世一系を維持するために、日本の先人は英知を結集したのであり、継体王朝を主張する人たちは、そうした事実をも否定するのである。皇室を論ずるのならが、最低でも肥後の『歴代天皇紀』に目を通すべきなのである。

継体王朝という言い方をするようになったのは戦後である。肥後和男は「なかなか面白い説ではあるが私は簡単に賛成し得ない。徳川幕府でも二代秀忠の世系は七代家継で絶え、奇襲家から吉宗が入って八代になった。しかしともに家康の子孫である。それと同じように日本の神代でも仁徳天皇の世系は武烈天皇で絶えたが、変わって応神天皇の末孫が入り、しかもそれは武烈天皇の姉か妹を娶って皇后としたので、それは分家からはいって本家の婿になったわけであり、王朝の交代ではなかった」(『歴代天皇紀』)と書いている。

大伴金村が越前三国にいた男大迹王(おおどのおおきみ)を迎えようとした。応神天皇の五世の孫彦主人王(ひこうしのおおきみ)の子で、母は垂仁天皇七世の孫の振媛(ふるひめ)であったという。かなり縁の遠くなった皇孫ではあるが、肥後は「氏族性を基本とした上代社会においては、そうした家系はほぼたしかに伝えられたものと私は信ずる」と言い切っている。

万世一系を維持するために、日本の先人は英知を結集したのであり、継体王朝を主張する人たちは、そうした事実をも否定するのである。皇室を論ずるのならが、最低でも肥後の『歴代天皇紀』に目を通すべきなのである。

僕は会津だけが絶対であったとは思いません。忘れてならないのは、薩長土肥と同じように、会津もまた水戸学の影響下にあったということです。

会津松平家の8代藩主の容敬公は、水戸からの養子です。同じく高須藩から養子に入った9代藩主の容保公とは、伯父甥の関係です。藩祖保科正之公は、朱子学者で神道の徒であった山崎闇斎を賓客として招き、自らが神として祀られています。水戸学と合体することで、王城の護衛者にふさわしい藩になったのです。

その意味では、討幕派と同じように、新たな政権構想を胸に秘めていました。桜田門外の変以降の幕府の中枢権力は、あまりにも弱体化していたからです。

このため、容保公が京都守護職を引き受けたのは、政治的指導者としての一橋慶喜(水戸藩つながり)、その当時の開明派の代表的論客である佐久間象山(吉田松陰の師)を擁して、日本を救おうとしたのでした。

しかし、欧米列強に抗するためには、日本は一つにまとまる必要があり、権力闘争を避けては通れませんでした。戊辰戦争で敗れたことは恥ではありません。会津の人々は薩長藩閥であろうとも、背を向けたわけではなく、同じく明治新国家の建設に尽力したのです。僕からすれば「会津にも大義があった」ということを、知ってもらうだけでよいのです。

そして今、我が国を取り巻く情勢は深刻を極めています。会津が主張すべきは、公というものを抜きにしては物事は語れないということです。戦後民主主義はそれを否定してしまいました。リベラルはそれを語ることすら拒否しています。それを批判したのが大熊信行でした。右左関係がありません。個を超えた価値に殉ずるという精神を再認識しなければなりません、それが日本を守り抜くことだと思います。武器よりも、精神性の高さが求められるのではないでしょうか。

会津松平家の8代藩主の容敬公は、水戸からの養子です。同じく高須藩から養子に入った9代藩主の容保公とは、伯父甥の関係です。藩祖保科正之公は、朱子学者で神道の徒であった山崎闇斎を賓客として招き、自らが神として祀られています。水戸学と合体することで、王城の護衛者にふさわしい藩になったのです。

その意味では、討幕派と同じように、新たな政権構想を胸に秘めていました。桜田門外の変以降の幕府の中枢権力は、あまりにも弱体化していたからです。

このため、容保公が京都守護職を引き受けたのは、政治的指導者としての一橋慶喜(水戸藩つながり)、その当時の開明派の代表的論客である佐久間象山(吉田松陰の師)を擁して、日本を救おうとしたのでした。

しかし、欧米列強に抗するためには、日本は一つにまとまる必要があり、権力闘争を避けては通れませんでした。戊辰戦争で敗れたことは恥ではありません。会津の人々は薩長藩閥であろうとも、背を向けたわけではなく、同じく明治新国家の建設に尽力したのです。僕からすれば「会津にも大義があった」ということを、知ってもらうだけでよいのです。

そして今、我が国を取り巻く情勢は深刻を極めています。会津が主張すべきは、公というものを抜きにしては物事は語れないということです。戦後民主主義はそれを否定してしまいました。リベラルはそれを語ることすら拒否しています。それを批判したのが大熊信行でした。右左関係がありません。個を超えた価値に殉ずるという精神を再認識しなければなりません、それが日本を守り抜くことだと思います。武器よりも、精神性の高さが求められるのではないでしょうか。

東京裁判史観に縛られてしまったことで、今日の日本の悲劇が惹起されることになったのではないだろうか。米国や中国に物を言えないのは、自虐的な考え方から抜け出せないからなのである。

大原康男が昭和58年に『東京裁判の問題性』で述べていたように、東京裁判史観を再検証することによってのみ、日本人は戦後レジームから脱却することが可能になるのである。

「もとより、東京裁判をやり直すことなど不可能であることはわかりきっている。しかし、法的意味における再審は無理だとしても、歴史的事実の上での再審は可能である。理由不尽のまま却下された弁護例の証拠を再発掘して、それを公正に評価し、裁判のゆがんだ事実認定を是正して昭和史を再検証すべきことは緊急を要する課題である。日本だけが侵略国であり、日本人だけが犯罪国民であるという、いわれなきいいがかりに対しては断固として反撃すべきであろう」

とくに、国際法の見地からして違法であるのは「平和に対する罪」として裁かれたことである。そんな法律は国際法上は確立されていなかった。にもかかわらず、事後法によって罪を着せられたのである。

また、共同謀議に関しても、一枚岩のナチスとは違って、我が国ではまとまった意見の集約はなかった。東条英機ですら「清水の舞台から飛び落ちる」という覚悟で、開戦に踏み切ったのである。

さらに、無辜の民を殺戮した広島、長崎の戦争犯罪を裁けなかったことで、とんでもない汚点を残すことになったのである。逆にそのことを正当化するにあたって、米国などは、日本人を世界侵略を目論む民族であり、抹殺されても仕方がなかったという論理を展開したのである。

ことさら正義を主張することで、敵を抹殺することを良しとする考えは、スターリンなどの共産主義者特有の思想であったが、東京裁判の根本的な立場は、それと全く変わらないのである。

東京裁判の結果、世界は平和になっただろうか。日本が降伏してからも世界各地で戦争は続いており、より深刻になっているのではないか。戦争の当事者の国家は、それぞれに正義を主張して、相手を徹底的にせん滅するという傾向が強まっただけではなかったか。

にもかかわらず、国家としての尊厳を喪失してしまった多くの日本人は、憲法に明記された「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう」という平和ボケに慣れきってしまった。

目前に迫った危機にも対応できないでいるのだ。東京裁判史観の過ちは必ず正される日がくるだろうが、もはやそれを待ってはいられない。日本という国家を覇権国家の脅威から守り抜くために、日本人一人ひとりが、押し付けられた価値観を拒否することから始めるしかないのである。