この“血煙荒神山”にはプロローグがある(浪曲では題して“蛤屋の喧嘩”)。

“血煙荒神山”の吉良の仁吉(月形龍之介)

“血煙荒神山”の吉良の仁吉(月形龍之介)

慶応2年2月20日夜。東富田の料亭三筋屋の看板娘お琴(現場は旧東海道 富田南町の料亭四日市屋から1軒北に排水溝がある。そこにお琴橋という小橋があったが、今<昭和31年現在>は無い)に穴太徳(あのうとく)の子分 馬道の熊五郎が、醉に乗じてお琴を口説き、あわや落花狼藉に及ぼうとした刹那、お琴と婚約中の神戸の長吉の子分で同じ町内に住む加納屋利三郎(元は質屋の旦那でいい男)が来合せて喧嘩となった。仲裁が入ってその場は納まったが、翌3月21日、(現、)伊勢朝日町の東芝工場西北の丘陵地の野天賭博で再び顔を負わせたので刃物三昧となった。しかし、これも人が入って大出入りとはならなかった。

訂正:荒神山観音寺の位置が間違っておりました。地図の左側、加佐登神社の位置を荒神山と記しましたが、加佐登調整池の上(左)の観音寺のある場所が荒神山になります。

穴太徳は、これを機に荒神山の長吉の賭場を横取ろうと、雇い入れた信州松本の浪人 角井門之助ら33人で富田の加納屋を襲撃。夜になって利三郎宅も襲ったが、不在だったので家屋を破壊した。そのまま一行は鈴鹿 飯野から甲斐を経て、今の定五郎橋を渡り旧街道沿いのおこん茶屋まで引き上げて再挙を謀った。(おこん茶屋は、旧東海道上野から高宮東へ出る松並木の中央、鈴鹿川の北岸近くにあった西側の一軒茶屋で“おみね”という美人の一人娘があり、確か明治27年頃痴情関係から男に斬られて養生しているのを筆者<三重公論 大島重敬>も通りがかりに見たことがある)

“血煙荒神山” 仁吉の女房が穴太徳の妹だった って本当か?

“血煙荒神山” 仁吉の女房が穴太徳の妹だった って本当か?

帰宅して穴太一家の殴り込みを知った長吉、利三郎らは、子分33名を集めておこん茶屋を目指した。途中、鈴鹿の渡(現在の定五郎橋)を渡り北岸を西行し、東海道へ出る少し手前で神戸へ向かう熊五郎と正面衝突してしまった。たちまち堤防から河原の草地にかけて大乱闘が展開され、利三郎は熊五郎を切ったが、その利三郎も角井門之助に斬られた。其処へ来た幕府の御用聞き 福田屋勘之助、梅田屋栄蔵らに追い払われ、その場は死者1名を出しただけで終わった。ここまでが血煙荒神山の前奏曲である。 “血煙荒神山 最終章①”へつづく

昭

昭 大正14年 千歳橋架橋と千歳運河の造成工事

大正14年 千歳橋架橋と千歳運河の造成工事 今の千歳運河 遠くに千歳橋が望める(現在)

今の千歳運河 遠くに千歳橋が望める(現在) 千歳橋 現在

千歳橋 現在 千歳橋 東向き 突き当りが日本板硝子さん

千歳橋 東向き 突き当りが日本板硝子さん

現在の末広橋梁

現在の末広橋梁

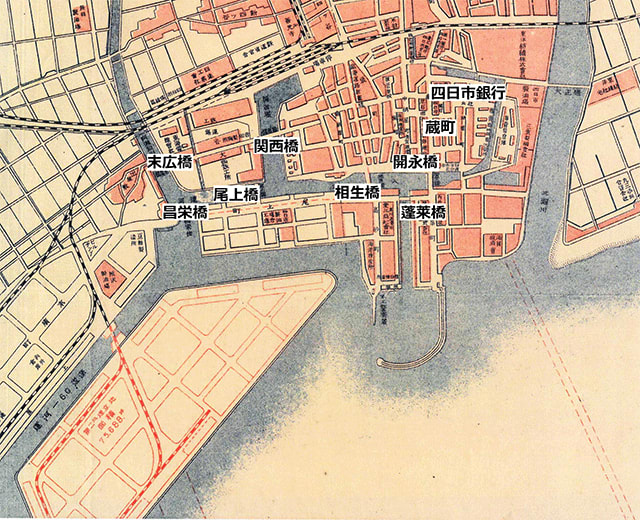

大正11年。埋立は完了している。

大正11年。埋立は完了している。 地図の右側に四日市銀行と蔵町がある。出口對石市の絵がここから描かれた。

地図の右側に四日市銀行と蔵町がある。出口對石市の絵がここから描かれた。