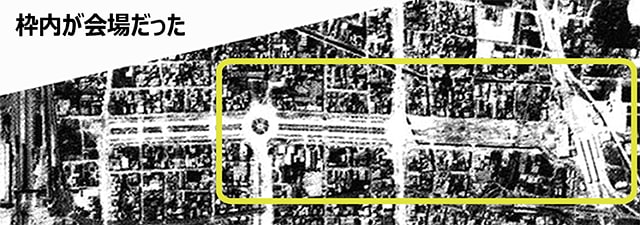

各館の構成は・・・会場敷地三万坪に配置されました館の概況、施設の主なものは次の通りです。

農業原動機館(15時5分です)

農業原動機館(15時5分です)

講和記念館(40坪):講和後の日本が新しく進んでいく道を写真やジオラマ、パノラマなどでわかりやすく表現しご覧になればどなたにも希望と力が生まれます。

農機具振興館(1,125坪):我が国の農機具界で初めて見る大規模な本館は博覧会の主軸となり、全国から新鋭農機具を集めて展示する一方「動く農機具博」にふさわしい実演をいたします。

機械化農場(6,000坪):アメリカやデンマークにも優るこの会場ではトラクター、モーターカルチをはじめ各種の近代的農機具が総動員され皆様の手で自由に運転できます。

産業ホール(350坪):新日本産業の重要な部門をクローズアップしたのがこのホールです。内部は特殊な展示方法で飾り 素晴らしい美の殿堂を築きあげて居ります。

三重館(100坪):海の幸、山の幸に恵まれた三重物産の総展会で、即売も致します。

府県館(150坪):各府県が誇る特産品並びに参考品を網羅して社会科教育にも役立ちます。

大型車両館(200坪):国産各社が競うニュースタイルのモータープールです。

小型車両館(100坪):スピード時代の寵児、軽快な小型車両の駐車場です。

種苗館(30坪):改良品種によって増産を図るために、優秀な種苗を展示即売いたします。

家畜パラダイス(2000坪):大小家畜を沢山放ち 科学的な飼育や管理の方法と新しい有畜農業のあり方を楽しくお見せします。

農業参考館(100坪):本館は新しい農村経営と楽しい農村生活の道しるべです。

農業技術相談所(40坪:)農業技術の権威者が親切に相談に応じます。

審査室(30坪):昭和27年度の優秀な農機具を決定するために関係各省の審査官が常駐審査にあたります。

観光館(60坪):居ながらにして風光明媚な近畿、東海の名勝を満喫できます。

四日市パノラマ(50坪):港都四日市の伸びゆく姿をあらわす一大パノラマです。

新聞とラヂオホール(50坪):世界を結ぶ新聞とラジオの教室です。

特設館(200坪):協賛の会社や団体の特設館です。

野外ステージ(1000坪):椅子席2000人の青空劇場で全会期をうずめるヒットプログラムはきっと皆様のご満足をいただけると思います。

迎賓館(500坪):雨天の時は野外ステージの催物を本館で行います。

サーカス(600坪):東洋一を誇る大サーカスであります。

木下サーカス

木下サーカス

子供の国(2000坪):お子さんのために作った楽しい夢の国です。そこには飛行塔やいろいろな乗り物、遊び道具が取り揃えてあります。

センターブリッジ(50米):第一会場と第二会場を結ぶこのセンターブリッジからは全会場が一目で見渡せます。

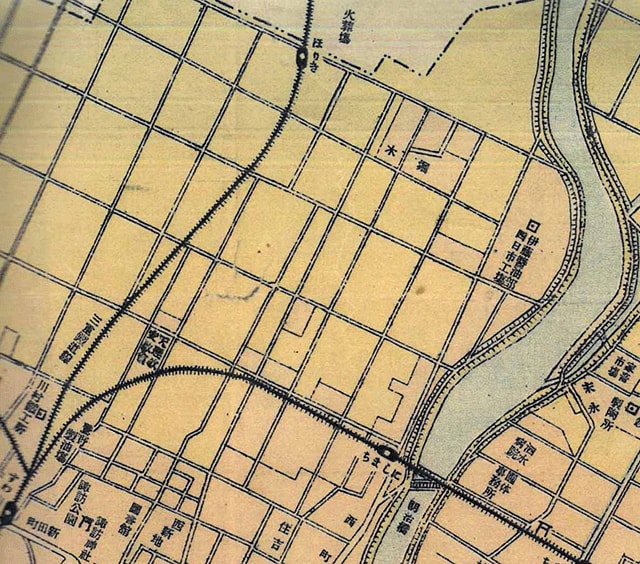

上南・右近鉄四日市駅・左国鉄四日市駅

上南・右近鉄四日市駅・左国鉄四日市駅

四日市館の外観と内部

四日市館の外観と内部

講和記念館

講和記念館

平和の像(現在は市民広場に移転しています)

平和の像(現在は市民広場に移転しています)

昭和39年の工事の様子

昭和39年の工事の様子 昭和40年の湯の山線 近鉄になったころか?パンタグラフが大きく、背伸びをしているようで可愛い(webページ 地方私鉄1960年代の回想より)

昭和40年の湯の山線 近鉄になったころか?パンタグラフが大きく、背伸びをしているようで可愛い(webページ 地方私鉄1960年代の回想より)

昭和29年鈴木屋前

昭和29年鈴木屋前

1号線側から東方向を見る・右角に三重交通のバス乗り場がある

1号線側から東方向を見る・右角に三重交通のバス乗り場がある