是非ご参加ください

といってもネタ集めはこれからデス。皆様何なりとお教えください。

訂正 青山里会様を、医療社会福祉法人と間違えました。正確には「社会福祉法人」です。ポスターは正確に記載させていただきます。

改めてお詫び申し上げます。

是非ご参加ください

といってもネタ集めはこれからデス。皆様何なりとお教えください。

訂正 青山里会様を、医療社会福祉法人と間違えました。正確には「社会福祉法人」です。ポスターは正確に記載させていただきます。

改めてお詫び申し上げます。

5月発刊の『三丁目の夕日・潮干狩り』に、はじめて泣かされました。親子で江崎ケ島海岸を訪れた想い出を胸に、あえて新婚旅行の場所にした〇〇君。ここは悲しみと感謝が詰まった場所でした。昨日「すわまえ食堂」に寄贈いたしましたので、興味ある方はうどん(500円・おにぎり付600円)を食するついでに、ぜひご購読ください。

このお土産も懐かしい。

5月24日第43回四日市諏訪商店街振興組合の定時総会が終了いたしました。ありがとうございました。今こそ中心市街地の資質が注目されているとき。存在の大切さをしっかり自覚しながら、今後の活動に繋げてまいりたいと存じます。

5月23日付、中日新聞の夕刊から。“かわいい古代”

連載をほとんど見忘れているのですが(ゴメンナサイ)、古代の人々のかわいらしさが、ぴょこぴょこと顔を出してくれるので、楽しみに読ませていただいている。もう50回か、終わらないで欲しい。内容、読めると思いますが、改めて掲載します。

円筒形に作られた素焼きの棺である。六世紀後半から七世紀中ごろに作られた十六基ある横穴墓群のひとつから見つかった。横穴墓とは字のごとく、崖や斜面に横穴をあけ、そこに埋葬するお墓のことを言う。ご丁寧に半円形の蓋も作られ、外れないように固定するための紐穴もある。被葬者には申し訳ないが、この棺、私には男根にしか見えない。(譽田亜紀子)

ちなみに高さは85.1センチとある。どんな人を入れたのか?古代人は小さかったのか?座らせて入れたのか?子供だったのか?亡くなったのがイイおっさんだったら、みんなで笑いながら棺を作ったんじゃないでしょうか。

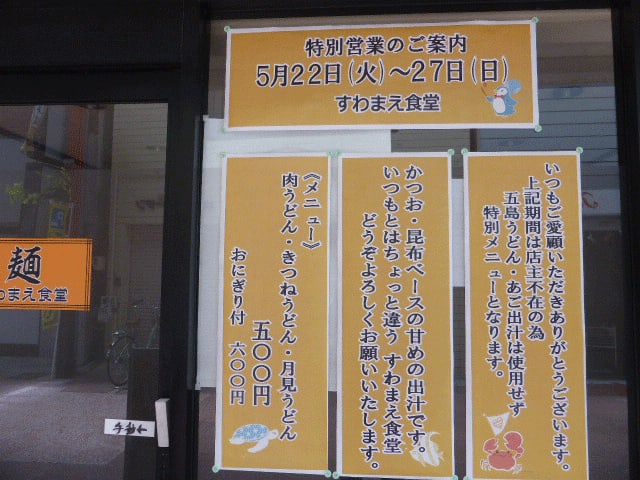

一軒おいて隣の『すわまえ食堂』。テンチョさんがイベント手伝いで不在の為、鉄火場でお手伝いの女の子一人で頑張っていただくことになったそうナ。がんばれーッ。チェストーッ!

特別営業のご案内 いつもご愛顧いただきありがとうございます。5月22日(火)~27日(日)の期間は、店主不在の為、特別メニューとなります。かつお・昆布ベースの甘めの出汁です。いつもとはちょっと違うすわまえ食堂。どうぞよろしくお願いいたします。

<メニュー> 肉うどん・きつねうどん・月見うどん 500円 おにぎり付き 600円

天皇陛下のご逝去、新天皇のご即位、新元号の制定。「昭和」最後の日となった1月7日、列島各地は時代を画す慌ただしい動きに包まれた。平成元年1月8日付 中日新聞「ドキュメント1.7」より

※7日午後2時37分・小渕官房長官が新元号を「平成」と発表

※午後2時50分・鈴蘭高原スキー場には電話による営業の問い合わせが殺到。関係者は「電話の応対ばかりで仕事にならない」

※午後2時55分・初参り客で賑わう豊川稲荷の土産物店主は「新元号は古臭い気がする」と不満げ。

※午後3時・野党各党は新元号についてコメントを発表。「時代錯誤だ」(社会)、「親しみやすい」(公明)、「好ましい」(民社)、「使用を強制すべきでない」(共産)

※午後3時・岐阜県飛騨出張所では、窓口業務に必要なコンピュータプログラムの元号書き換えに職員は総がかり。9日告示の知事選のための元号書き換えにも追われた。

※午後3時30分・新幹線三河安城駅では、過激派に備えて厳戒態勢。

※午後3時30分・ソ連、マレーシア、スペインなど33か国の大使が、弔問のため続々と皇居へ。

※午後4時・日教組は「文部省の通知は子供たちに弔意を強要するもの」と発表。

※午後4時5分・三重大キャンパスで、サークル活動で出てきた男子生徒は「元号が変わって役所は大変だが、僕たちには関係ない」

※午後4時30分・千葉県柏市の平 茂樹(たいらしげき)さんは「会社から帰ってテレビを見ていたら『平成』。突然自分の名前を呼ばれたようで驚いた。浮き浮きした気持ちになった」

※午後5時・三重県庁での弔問記帳所では294人が記帳。

※南知多町の豊浜漁港では、出漁停止も検討したが決行。水揚げは少なめで売り上げも7割程度少なめ。「料亭などの需要が減っているのでは」

※午後6時30分・愛知県警に掛かった110番は4割減といったところ。「今のところ静かな街を映し出しているのではないか」

※午後6時55分・津市大門のカラオケスナックでは「お客さんの反応をみて、カラオケなしで営業か、臨時休業か判断します」

※午後6時59分・クラシックのBGMで営業を始めた津市内のスーパー店長「いつもの半分の売り上げです。皆さん、自宅でテレビを観ているんでしょうか」

※午後8時10分・名古屋市栄のディスコ前で、若者が臨時休業を告げる張り紙を見て「エッ、天皇が死んだの」とすっとんきょうな大声。ご逝去の発表から12時間も後だっただけに、通行人が大爆笑。

※午後9時35分・名古屋市栄のパチンコ店。ネオンを消し、弔旗を立て、店内の明かりも半分近く落として営業。クラシックが流れる中、客たちが一心不乱で球をはじいていたが、客の一人は「家に居てもやることがないので来たけど全然出ないよ」

※8日0時・平成施行

同じく、平成元年1月8日の中日新聞「核心」にこんな記事があった。

7日の「元号に関する懇談会」

「平成」決定にあたり、選考過程の実態はベールに包まれたまま。最終判断はだれが下したのか?

選考手順は ⑴首相が学識経験者(名前は未発表だった)に候補名を委嘱 ⑵官房長官がそれを検討 ⑶首相の指示で内閣法務局長の意見を聞き数個に絞る ⑷官房長官は有識者の意見を聞き首相に報告 ⑸首相は衆参両院の正副議長に意見をうかがう ⑹全閣僚会議で協議 ⑺全閣僚会議を閣議に切り替えて決定となっていた。

既に、中曽根前内閣までに委嘱されていたようで⑴~⑶、絞られた三案は金庫に仕舞われていた模様。1月7日午後1時3分、有識者8名を交え「元号に関する懇談会」が、首相官邸で開かれた。⑷の作業である。封書で「平成」「修文」「正化」が提示された。20分後、小渕長官は会議室を抜け出し衆参の正副議長に同じ封筒を手渡した。有識者による懇談会では「『平成』が右端、つまり最初に書かれていた(出席者の一人)」。⑹の全閣僚会議で小渕長官は「懇談会にはおのずから一つの方向が出ていた」と切り出した。懇談会にも両院議長に対しても「平成」一本化への誘導疑惑はぬぐい切れない。「平成」は、すでに中曽根内閣時代に決められていたのではないか。実務的には官房長官と法制局長官との協議が大勢を占めるが、首相の意向が反映されたのも間違いがないところ。そしてこう結んであった

だとすれば、選考経過の不透明さは首相の責任に帰す。少数の懇談会を形だけ設けて、国民各層の意見を聞いたとはとても言えそうにない。

次の元号が、気になるところである。

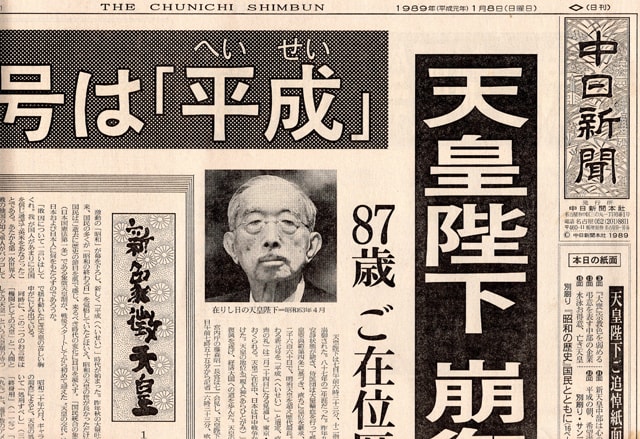

1989年(平成元年)1月8日(日)の中日新聞が出てきた。1月7日午前6時33分、昭和天皇が崩御された翌日の朝刊。一大事!の感が強い。

『平成』きょう施行

新天皇の即位に伴い政府は7日午後の臨時閣議で、昭和に代わる新しい元号を「平成(へいせい)」と決め、政令で交付した。8日から施行される。昭和54年に制定された元号法に基づく初の改元で「平成元年」として新たな時代が幕を開ける。

改元は現行憲法下ではもちろん、内閣の手によって行われるのは初めて。元号法に付随して閣議報告された「元号選定手続き」に沿って進められた。政府は天皇のご逝去と共に、竹下首相が委嘱した数人の有識者から提出されていた新元号候補案の中から、小渕官房長官と味村内閣法制局長官が「平成」など三つの候補原案に絞り込んだ。これを竹下首相に報告するとともに、同日午後1時過ぎから8人の有識者による「元号に関する懇談会」を開き、各界代表の意見を徴収した。

この後、小渕官房長官が衆参両院正副議長の意見を聞くとともに、全閣僚会議を経て、同2時過ぎから開いた臨時閣議で正式に「平成」と決定した。

新しい元号でのスタートは来年5月。新元号は直前にならないと決まらないそうだ。その気になれば1日で決まる、それが平成の始まりだった。

当日のテレビ放送はNHK教育(左から2番目)を除いて追悼番組一色だった。左からNHK総合・NHK教育・CBC・東海・テレビ愛知・名古屋テレビ

お客さんと話が弾んだ。おばあさんは日永から『軌道』に乗り『すはまへ』駅で降りる。そこから徒歩で金谷商店横の路地を東北方向へ歩いた。行く先は高等女学校。現在の中央小学校と並んで建っていたことになる。

明治32年に設立された私立裁縫学校の校舎を移設し同34年開校した。本科4年制で、明治39年から専攻科ができた。昭和3年から一部5年制となり、戦時中にまた4年制に戻ったが、戦災で校舎は焼失した。写真は朝礼風景。椙山満監修「四日市の100年」より

軌道列車は鹿化川の坂を登り切れず、客は降りて車両を押したそうだ。当時四日市鉄道と三重軌道の諏訪駅は並んでいたかどうか聞いてみた。

この地図のように離れていたらしい。

昭和31年の短絡化で諏訪駅がなくなり、近鉄は国鉄四日市駅を通らなくなった。国鉄四日市駅が寂れてしまった原因だと話す。80年以上前の話である。

前田憲司氏の登場です。超多忙の中、時間を割いてお答えいただきました。大変ご無理を申しました。さて、架線の下を練りがくぐったか?のご返事は?

この件については私も疑問に思っていて、当時を知る方に聞いておけば良かったと悔やんでいる内容です。

昭和31年9月以後の直結線(諏訪駅廃止)になって南浜田に踏切ができました。その踏切には、手動巻き上げ式の遮断機が設置され、配置されていた踏切番の職員が遮断機を上下させて手旗で電車に合図を送っていた光景を覚えています。

その後、近鉄四日市駅と市街の高架によって廃止されました。ちなみに新正の一号線との交差は当初から高架化されていて、南浜田の踏切から南にかけて、軌道が土手になって徐々に上がり、松本街道の交差手前からコンクリート製の橋脚になっていました。

戦後も、大入道や明神丸が南浜田まで来ていました。 ただ、明神丸が練り込んできた記憶は私にもありますが(昭和41年だったと思います),大入道は記憶にありません。踏切ができたあとは、明神丸はくぐってこれたが大入道はくぐれなかったので踏切の手前で演技をして帰って行ったと聞きました。その他の?がどうだったのかは、聞いていませんがおそらく同様の対応だったと推測します。

昭和20年代後半 踏切から北を望むスワマヱ通り(四日市今昔写真帖より)

さて、本題の江田の踏切です。

まずその歴史を再確認してみました。(ウィキペディアより)

1915年(大正4年)12月25日 三重鉄道の四日市・諏訪間が開業。

1916年(大正5年)3月3日 四日市鉄道の四日市・諏訪間が開業。同区間は単線並列となる。

1927年(昭和2年)11月29日 四日市鉄道が四日市・諏訪間を廃止。三重鉄道四日市

・諏訪間移設、四日市鉄道同区間乗り入れ。

1928年(昭和3年)1月29日 三重鉄道が諏訪・四日市間を廃止し、伊勢電気鉄道に路盤譲渡。

1929年(昭和4年)1月30日 伊勢電気鉄道の四日市・桑名間単線開業に伴い、善光寺の急カーブ成立。

1938年(昭和13年)4月13日 四日市・諏訪間を複線化。

6月26日 名古屋・桑名間を参宮急行電鉄の子会社、関西急行電鉄(関急電)の手によって開通。

1956年(昭和31年)9月23日 近鉄名古屋線の四日市駅乗り入れ廃止に伴いカーブ解消。

昭和30年頃 三滝通りを横断する近鉄電車(四日市今昔写真帖より)

ウィキペディアの記事であり裏付けは取っていませんが、信じることとして。

これによると大正5年以後の様子を調べる必要があることがわかりますが大正時代の四日市祭に関する新聞記事等に架線問題が触れられているものを見た記憶がありません。三重鉄道・四日市鉄道は軽便鉄道だったので、架線があったのかどうか存じません。

架線が問題になるのは昭和4年以後になろうかと思います。(諏訪駅の位置も影響するかと思いますが、桑名/名古屋直通になったので完全に遮断されます)

昭和以後の新聞記事については断片的にしか見ていませんので架線に関する記事があったかどうかは何とも言えませんが、見た範囲ではなかったように思います。

ただ、乗降客であふれる様子や、往復割引券などを発売して大盛況だったという記事はありました。鉄道会社は四日市祭を地域の一大イベントとして取り上げ(三重県内はもちろん全国的にも名を馳せた祭でしたから)乗客サービスをして収益UPを狙っていたことがわかります。これは戦後も続いて少なくとも昭和27年までは鉄道会社が四日市祭のポスターを作ってPRしています。

ここからは推測です。

江田の踏切が、南浜田のような巻き上げ式の遮断機が無かったことが前提として。地域の一大イベントとして、期間中はドル箱状態であった四日市祭に対し鉄道会社が非協力的であったとはまず考えられません。何らかの対応措置を行っていたと考えられます。一番考えられるのは、期間中の架線一時撤去です。これは、京都の祇園祭や秩父の夜祭、高岡御車山祭でも見られました。

https://trafficnews.jp/post/60629(P1に秩父のこと・P2に高岡のこと)

http://kyorakudenki.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/post-1864.html(祇園祭のこと)

四日市の場合、もし期間中の架線撤去がおこなわれたとした場合その間の鉄道運行はどうしていたかという疑問についても推測になりますが他の祭りの例から次の対応が考えられます。

・諏訪―四日市を不通として折り返し運転とし四日市の市街を徒歩で歩かせる

・踏切の部分のみの架線を外し、惰性運転で乗り越える(祇園祭の例)

もちろん、架線があったままでの対応(もしかすると大山車以外はくぐれたかも知れません)も選択肢に入るとは思いますし、江田踏切に遮断機があったかどうかもポイントです。このことについては、鉄道マニアの方に尋ねるほうがいいかもしれませんね・・・・もう少し調べてみますがいずれにしても、鉄道会社が配慮しないわけがない状況であったことは事実で配慮しなくなったのは、直通線ができる31年以後ということになりそうです。

丁寧な解説をいただきました。ありがとうございました。