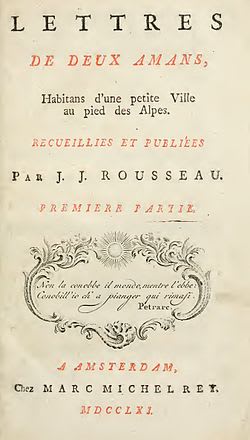

ジャン=ジャック・ルソーの自伝的作品『告白』や小説『ヌーヴェル・エロイーズ』には,現代ではにわかに信じ難い「愛の三角関係 」(試訳)、フランス語ではménage à troisと呼ばれる男女の間の特殊な愛の形が姿を現す。

ルソーの場合、それはしばしば、いわば女性的な性格をもつ男の主人公と女の主人公、それに男性ライバルの三名から構成される。

『ヌーヴェル・エロイーズ』では、女性的な男のサン・プルーSaint-Preux, ジュリーJulie、それにヴォルマールWolmar の男2人女1人の三角関係だ。

この小説の中では、さらに、クレールClaire とジュリー Julieそれにサン・プルー Saint-Preuxの三人の関係も注目される。女同士のクレールとジュリーの関係は、サン・プルーとジュリーの特殊な友情関係の鏡としてモデルの役割を果たしているからだ。クレールはジュリーを愛している、ルソーがマダム・ヴァレンスやソフィ・ド

ウド

ウトSophie d'Houdetotを愛したと同じような愛情で。

クレールのジュリーへの手紙 :大切な私のジュリーの傍らでは、彼なんてものでもないわ。ねえ、教えて頂戴。「

魂には性があるのかしら」。本当のことを言うと、自分には魂があるという気がしないの。幻想を抱いているのかもしれないけれど、でも愛のようなものはほとんどないわ。目に見えないやさしい習慣が、私の子供の頃から貴女に執着させているの。私は完全にあなただけを愛してるわ。Rousseau,

Les Confessions, in

Oeuvres Complètes. 2 vols. (Paris: Gallimard, 1959), vol.II. pp.206-207.

クレールが完全だと思う愛は、異性の幻想にあふれた同性間の友情だ。それは、ルソーが自伝で「私の心の偶像、尊敬する人」であるソフィ・ド

ウド

ウトSophie d'Houdetotと分かち合った愛そのものである。ソフィは、彼の「人生最大の恋人」であり「心の理想の人」だった。なぜ「人生最大の恋人」だったのか。ルソーは、二人の愛情が同性同士の友情に似た「異性間の友情」であり、ほとんど他に例のない「特別に親密な関係」であったと,その特殊な愛情関係を説明している。

18世紀には許されていた関係とはいえ、ルソーのソフィに対する特殊な愛は、どこか病的な雰囲気を漂わせている。

それは何に起因するのか。理由の一因は、ルソーが幼い頃に経験し、脳裏に焼き付けられた女性性にあるのではないか。誕生の8日後に他界したルソーの母の不在を嘆き、父親イザック・ルソーは、息子を何度も強く抱擁した。「あー、お前がお前でなかったら、どんなにお前を愛したことだろう」と繰り返しつつ。この幼少時代の経験から幼いルソーは己を母の代替と考えるようになってしまい、女性性のアイデンテイテイが植え付けられてしまったとは言えないだろうか。こうして父親により去勢されたルソーは、50代で『告白』を書く作家となっても、女性性を捨て去ることができなかったのだと『ルソーと批評』の著者は指摘している。

サンドの場合、祖母の手で幼くして亡くした父親の代わりのようにして育てられ、父親の家庭教師からは男子教育を授けられた。

サンドの男性的な側面は、同時代の作家や周囲の人間たちに指摘されている。したがって、サンドもまた、ルソーとは逆の形でアイデンテ

イテ

イの形成がなされたと考えうるだろう。

サンドの『ガブリエル』の主人公は、遺産を男子の孫に相続させたい祖父の希望により(当時は女子に相続権は認められていなかった。サンドはこの歪な法律を作品のなかで批判している)、女の子でありながら男の子として育てられる。彼/彼女のガブリエルGabriel/Gabrielleは、断言する。

「私は魂に性があるとは思わない」と。

こうしたジェンダートラブル、言い換えれば、アイデンテ

イテ

イトラブルが、二人の作家を接近させたと考えうるだろう。サンドは自らを「ルソーの娘」とさえ、自伝に書き残している。

ルソーは実生活でのソフィとの友情を『ヌーヴェル・エロイーズ』の中に転写している。女性的なサン・プルーは、ルソーの生き写しだが、そのサン・プルーは、学生と問題を起こして以来、去勢された男性である。サン・プルーの場合、去勢は象徴的である。恋人同士はセックスを望まないか出来なくなってしまうが、それ以降、二人の関係は「情熱的な友情」関係へと深化してゆく。新たなロマン主義的な恋愛の形と云えるだろうか。

ソフィはルソーと同性の友人同士のようにして時を過ごしている間に、彼女の夫公認の恋人サン・ランベールへの愛についてルソーに語る。ルソーはその様子を次のように描いている。

「彼女(ソフィ)は自ら情熱的な愛人として、恋人サン・ランベールのことを私に語った。愛の力は伝染する。僕は感動し、人前で経験したことのない優しい心の震えに慄いた。(...)僕は、まだ甘さしか感じていなかった

毒入りの杯をゆっくりと飲み干したのだった。」

Ibid,vol. l, p. 440.

ルソーはソフィのように感じ始める。かれはソフィになり、彼女の欲望を分かち合う。その欲望とは、ルソー自身の欲望と性愛の想像力が混じり合った彼女の現前にはいない不在の恋人に対する欲望だ。

「僕たちはお互いに愛に酔いしれていた。彼女はその愛人に。僕は彼女に。(...)時折、僕が感覚をあやまって彼女に不実を働かせるようなことをさせてしまったとしても、僕は決して彼女の身体を心底から欲したのではなかった。彼女を自分のものにしたいと思うには、僕は彼女を愛し過ぎていた。」

Ibid., vol. l, p. 444.

正確には三角関係ではなく、ソフィの夫を含む四角関係なのであるが、政略結婚が当たり前であった18世紀には、このように妻に夫公認の愛人がいることは決して珍しいことではなかった。マダム・デピネ夫妻とヴォルテールの例に見られるように、一般社会で当たり前のこととして受け入れられていた男と女の関係であった。19世紀になると、女性に一方的な不利益をもたらすナポレオン民法典や離婚禁止法案により、女性の自由は著しく侵害されることになってゆく。18世紀の女性たちの方が次世紀の19世紀の女性たちより、ずっと自由であったと言われる所以である。

美貌に恵まれていたとはいえないソフィ・ド

ウド

ウトだったが、彼女は明るくウイットに富んだ性格の持ち主で人を引き付ける魅力が備わっていたようである。他方、1752年頃にソフィの愛人となったサン・ランベールは、後年、トーマス・ジェファーソンと書簡を交わし、ベンジャミン・フランクリンを自宅に招くなどアメリカ人と親しく交流している。大革命後、ド

ウド

ウト一家とランベールは、サノワSannois に移り住み、そこで文学者を集めた会を作り、地方文化の発展に貢献したとされる。

ルソーの『告白』は一種の自伝であるサンドの『わが生涯の記』と比較すると、作家のプライベートな部分の露出度は200%以上かと思われるほどだ。

着目すべきは、男性作家のこうした過度な露出性は、時として自虐的で露出狂的でさえある男性作家の告白がためにレトリックとしてゆるやかに解釈されるのに対し、これが女性作家となると、スケープゴートよろしく、書く事は端から文字通りにとられ、侮蔑や軽蔑の対象となってしまう。こうした点では、19世紀の一部の男性作家たちは、サンドのような女性作家に対し、パノプチコン的な特殊なまなざしをもってアンテナを張り巡らしていたのではないかと推察したくなるほどだ。文学の真の発展にも、よりよい人間世界の構築にも何ら貢献しない、女性作家に対するこうした単なる悪口と中傷、嫌がらせは、ブルデュー流に言えば、一部の限定された文化資本をもつ極く特殊な階層の、現代ではグロバリゼーションのハビトゥスから逃れられない人間種族に属するものと言いうるのではないだろうか。

サンドはこうした第二の性の作家に対する一部の男性作家の言われなき恥辱を自ら経験し、辛酸をなめていた。女性作家はルソーのような赤裸々な『告白』を書くべきではないとサンドが強調するのは、こうした経験をいやというほど積んでいたからであった。Cf. Barbara Johnson, "Gender and Poetry: Charles Baudelaire and Marceline Desbordes-Valmore," Displacements: Women. Tradition. Literatures in French, eds. Joan de Jean and Nancy K. Miller (Baltimore: Johns Hopkins University Press. 1991), p. 176.

http://rousseauassociation.ish-lyon.cnrs.fr/publications/PDF/PL5/PL5-Callahan.pdf

ここまで書いて、ménage à troisをググってみたところ、現代でも国によっては認めれている制度で「三人婚」と社会学では訳しているとか。しかし、彼らは必ずしも結婚している訳ではないので、和訳に「婚」を入れるのは、少々、問題なのではないかと思われる。

<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BA%BA%E5%A9%9A>Wiki より

フランスでは「三人家庭(ménage à trois)」などと表現され、いわゆる浮気ではなく円満な夫婦関係に加えて夫婦双方が理解と納得の上で築かれる肉体関係を伴うもう1人のパートナーを加えた状態を言う。日本での過去における実例としては、岡本一平と岡本かの子、堀切茂雄による同居生活が有名。

フィクションの世界では同性愛者のカップルに異性愛者のパートナーを加えて、結婚生活を偽装するという演出が見られる。あるいは親友同士が同じ相手を好きになった結果、事実上の三人婚を行なうというものも散見される。

日本では西洋文化とともに西洋の社会規範が流入し、明治維新以降一夫一妻が正式な夫婦関係となったが、妾と呼ばれる愛人を外に囲うことが一部で見られた。江戸時代から裕福な家庭において行なわれて来たため、一部で男の甲斐性であると主張する人々も存在する[要出典]。こうした場合必ずしも三人とは限らないが、愛人は別宅に住まわせることが一般的で、三人が同居することは少ない。

ブラジルでは2012年8月「3人婚」の届け出が初めて受理された[1]。

イラク(イスラム教)でも平等に扱うかぎり、4人まで妻を持つことを認めている[2]。

国によっては結婚生活を重複して行なうことは、重婚として犯罪とされることがある。

[1]「3人婚」の届け出を受理、ブラジル初”. フランス通信社. (2012年8月31日) 2012年9月3日閲覧。

[2] 2人の女性を愛したイラク人男性、2人と同時婚”. フランス通信社. (2012年4月28日) 2012年9月3日閲覧。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BA%BA%E5%A9%9A

csophie2005@copyright2013