「あれほど賑やかな仙台は初めてだった旅行記 #2-2」のつづきです。

東北大学片平キャンパスを出て、来た道を戻って一番町通に入ると、「すずめ踊り」だ

「T字型」に連なる仙台のアーケード街、前日は「T」の縦棒に当たる名掛丁から一番町に繋がる部分で「すずめ踊り」が披露されていましたが、この日は横棒にあたる一番町通がメインのようでした。

この時間(12:00 頃)は、山鉾たちはまだ出番待ちで、一番町通に点々と駐車中。

頃)は、山鉾たちはまだ出番待ちで、一番町通に点々と駐車中。

前日と違うのは、山鉾の側に、いかにもスポンサー企業のお偉いさんっぽい方々が紋付袴の正装でいらしたことで、見るからにご立派 な方々だなぁと思った次第。

な方々だなぁと思った次第。

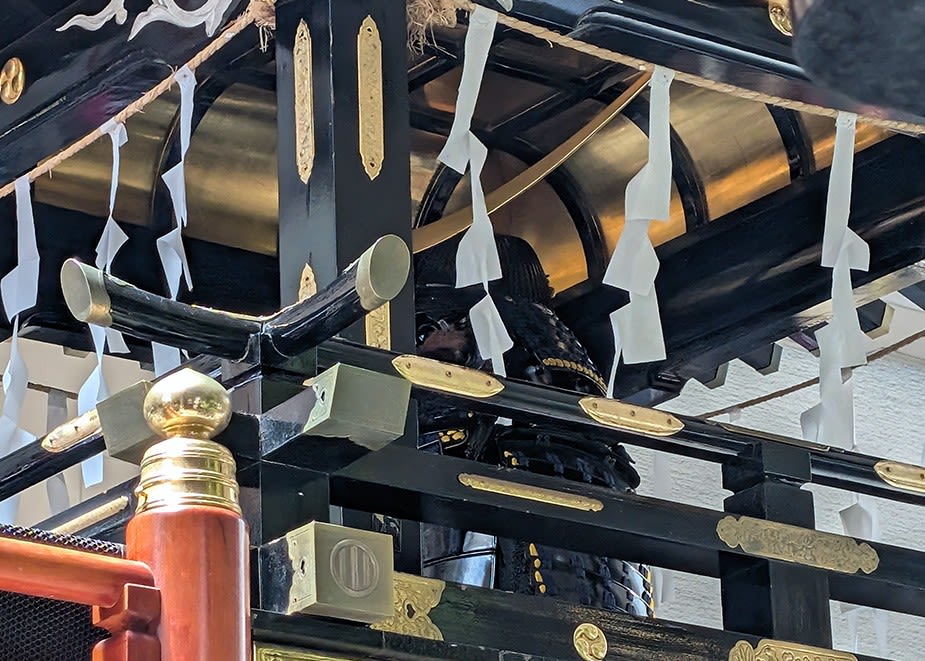

仙台観光国際協会の「正宗公山鉾」には、その名にふさわしく、中央部にお馴染みの甲冑 が鎮座していました。

が鎮座していました。

ちょっと判りづらいので、もう1枚

1枚目の写真の左側に写っている提灯には、仙台市の市章が描かれています。

1枚目の写真の左側に写っている提灯には、仙台市の市章が描かれています。

この市章は、こちらで書いたように、「十六葉菊」「五七桐」「蟹牡丹」「竪三つ引両」「竹に雀」「九曜」「鴛鴦の丸」「ナズナ」「雪に薄」といくつもある伊達家の家紋のうち、「竪三つ引両」をもじって、「仙」の字をかたどったもの。

以前から、なかななかなもの… と思っておりました。

そうそう、この家紋にリンクを貼るため、こちらのサイトのお世話になったのですが、その「家紋名一覧」のヘッダー画像に使われているこの写真、

これは、竿燈の提灯(恐らく秋田駅に飾られているヤツ )ではありませんか

)ではありませんか

したがって、提灯に描かれているのは「家紋」ではなく「町紋」なんですが、そんなことはどうでも良くて、わたしゃうれしいゾ

それはともかく、日専連さんの「政宗公兜山鉾」のてっぺんにも政宗公

これは「兜」というよりも、仙台城本丸跡にある騎馬像の頭部がモチーフですな

さすがは仙台の町をつくった伊達政宗公、今も仙台市民に愛されています なぁ

なぁ

と、かなり雰囲気の違う白装束の御一行がやって来ました

日月幡を掲げて厳かな雰囲気です。

日月幡を掲げて厳かな雰囲気です。

でも、先導する天狗様は妙に愛想が良くて、周りの人たちに手を振ってる

そしてやって来たのは、御神輿でした。

そしてやって来たのは、御神輿でした。

でも、浅草の三社祭のような威勢の良さは皆無で、厳かに厳かに進みます。

この御一行は青葉神社の皆様でした。

青葉神社(明治初めに創建された新しい神社)の御祭神は「武振彦命」こと伊達政宗公だそうですから、御神輿には政宗公の魂が宿っているわけで、そりゃ手荒なことはできませぬ

ところで、私、青葉まつりは青葉神社の祭礼かと思っていたのですが、調べると、元をたどれば仙台東照宮のお祭りに行き着くらしい

青葉まつりの公式サイトによると、

仙台東照宮建立の翌年、明暦元年(1655)に二代藩主伊達忠宗公の命により東照宮例祭「仙台祭」が始まりました。藩主在国の年に限って祭を開催し、 神輿渡御の先導として18町組、23町の商人町に命じて山鉾を出すこととしたもので、これが仙台・青葉まつりの起源となります。

だそうです。

仙台東照宮は、私が大学2~4年の3年間住んでいた街にあります。

私が住んでいた頃は「例祭」といっても「縁日」くらいのイメージだったのですが、江戸時代には大きなお祭りだったんですなぁ。

遠征から帰ってきて、「ブラタモリ」(桑子時代)の仙台回を見直すと、仙台の町の軸の話をしていました。

青い線と赤い線とで30°ズレているというもの。

青い線が伊達政宗が最初に仙台の城下町を作ったときのもので、赤い線が政宗が若林城に隠居したあとで作った新たな城下町の名残だそうな。

そして、放送では触れられませんでしたが、その赤い線を北に延ばしていった先にあるのが、仙台東照宮

学生の頃、仙台東照宮につづく宮町通りが延々と真っ直ぐだな とは思っていましたが、こんな仕組みになっているとは

学生の頃、仙台東照宮につづく宮町通りが延々と真っ直ぐだな とは思っていましたが、こんな仕組みになっているとは です。

です。

このブログのごく初期の記事で、東京の軸のズレについて書いたことがありましたが(記事)、東京(江戸)の場合は江戸城の堀がズレの原因でしたっけ…

ブラタモリついでに書きますと、私はずっと、名掛丁とクリスロードとの境界は愛宕上杉通りだとばかり思ってきたし、クリスロード側の町「新伝馬町」を「しんてんまちょう」と読むのだと思ってきたのですが、この2015年に放送されたブラタモリで共に覆されました

まず、名掛丁とクリスロード(新伝馬町)との境は、それまでクリスロードだと思っていた地点にありました。

アーケード街の地面を斜めに横切る帯のようなもの、江戸時代にはここを川が流れていて、名掛丁と新伝馬町の境界になっていたのですと。

名掛丁がこんなディスプレイしているのは、

「ここから先は新伝馬町じゃなく名掛丁だぞ 」とアピール

」とアピール しているのでしょう。

しているのでしょう。

そして、「新伝馬町」の読み、「しんてんまち」です。

学生の頃、なんどかATM でお金を下ろしたことのある七十七銀行新伝馬町支店の名前も、

でお金を下ろしたことのある七十七銀行新伝馬町支店の名前も、

「しんてんまちしてん」です。

どれだけ私が学生時代をボーッと過ごしていたのかを突き付けられている感じです

なお、仙台では「町」「丁」が、前者は「町人のまち」、後者が「武士のまち」と使い分けられていたことは存じておりました

さて、一番町通を歩き抜いて、青葉まつりのパレードの舞台、定禅寺通(じょうぜんじどおり)に行き着きました。

が、すっっげぇ人

こんなんじゃ見物もあったもんじゃない と、そそくさに退散。東二番丁通りをしばらく歩いて広瀬通との交差点で地下鉄南北線広瀬通駅にもぐって

と、そそくさに退散。東二番丁通りをしばらく歩いて広瀬通との交差点で地下鉄南北線広瀬通駅にもぐって 反対側に渡りました(東二番丁通りは、北行きの車道が閉鎖され、歩行者は横断禁止)。

反対側に渡りました(東二番丁通りは、北行きの車道が閉鎖され、歩行者は横断禁止)。

すると、閉鎖された車道を「すずめ踊り」の皆さんが練り歩いている

私はさらに東二番丁通を進むと、クリスロードに入り、前述の「境界」を横断して、ハピナ名掛丁を通過して仙台駅前まで戻りました。

そして、なんども行った牛たん屋さんでランチを と思ったのですが、待ちが40組弱

と思ったのですが、待ちが40組弱 と知って断念

と知って断念

それでも、仙台駅の駅ナカで、ちょっと待って、牛たん定食を食べられました。

でも、大宮でも十分に美味しい牛たんが食べられるな… と思いましたとさ

と思いましたとさ

ということで仙台の観光を終えた私は、いざ、「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」へ出発

ライヴが終わり、シャトルバス

ライヴが終わり、シャトルバス で仙台駅前に戻った私は、期限が今月末に迫っている株主優待券(金券)を使って夕食をとりました。

で仙台駅前に戻った私は、期限が今月末に迫っている株主優待券(金券)を使って夕食をとりました。

あいかわらず見事 なビール

なビール の注ぎ方です

の注ぎ方です

そして、あいかわらず美味しいポテサラでした

こうして、濃厚な2日間を過ごした私は、仙台駅21:31発の「はやぶさ・こまち 」(満席

」(満席 )に乗って帰路につきました。

)に乗って帰路につきました。

大宮駅には定刻の22:39に到着したのですが、22:41発の埼京線 に際どく乗れず

に際どく乗れず 、22:42発の京浜東北線

、22:42発の京浜東北線 にも際どく乗れませんでした

にも際どく乗れませんでした

次の電車が20分後の埼京線 よりも10分後の京浜東北線

よりも10分後の京浜東北線 の方がイイだろと、京浜東北線

の方がイイだろと、京浜東北線 ⇒武蔵野線

⇒武蔵野線 ルートをとったのだけれど、よくよく考えれば、埼京線

ルートをとったのだけれど、よくよく考えれば、埼京線 の方が楽だし、時間的にも大差ないと反省しました

の方が楽だし、時間的にも大差ないと反省しました

ということで、奈良での大アクシデント をよくぞ克服して宮城遠征を完遂

をよくぞ克服して宮城遠征を完遂 したものだと、自分を誉めたのでありました。(完)

したものだと、自分を誉めたのでありました。(完)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます