「あれほど賑やかな仙台は初めてだった旅行記 #2-1」のつづきです。

東北大学史料館に行ってみようと思ったきっかけは、仙台に向かう新幹線の中で読んだ車内誌「トランヴェール」5月号だったことは、「#1」で書いたとおりです。「トランヴェール」を読んだのがきっかけで出かけたといえば、山形市の旧済生館本館(山形市郷土館)と山形県旧県庁舎(山形県郷土館「文翔館」)なんぞがありました(記事:ダイジェストのみ

東北大学史料館に行ってみようと思ったきっかけは、仙台に向かう新幹線の中で読んだ車内誌「トランヴェール」5月号だったことは、「#1」で書いたとおりです。「トランヴェール」を読んだのがきっかけで出かけたといえば、山形市の旧済生館本館(山形市郷土館)と山形県旧県庁舎(山形県郷土館「文翔館」)なんぞがありました(記事:ダイジェストのみ )。

)。

この魅惑的な建物は、

1924年に東北帝国大学附属図書館の閲覧室として建てられた、ネオ・ルネッサンス様式の建物。図書館が川内地区に移転した後の1986年に往時の雰囲気を残したまま改修され、東北大学の歴史資料を保存公開する一般公開施設「東北大学史料館」となりました。2011年の東日本大震災で損壊を受けましたが、その後耐震補強を兼ねた復旧工事等を経て現在に至っています。

だそうで、法的な位置づけとしては内閣総理大臣の指定を受けた「国立公文書館等」というものだとか。

そんな施設ですから、「東北大学の歴史公文書や関係者の個人資料など」「東北大学や他大学の歴史に関する参考文献」を、教職員・学生以外の一般人でも閲覧できるのだそうですが、私の興味の対象はもちろんこちらではなく、2階の「展示」です。

入口でカウンター(数取器)をポチッと押して入館し、旧閲覧室だという2階の展示フロアへ上がりました。

おぉ、時代物だけあって雰囲気があります

「大学アーカイブスとは何か」みたいな展示を眺めたあと、「魯迅記念展示室」へ。

魯迅こと周樹人は、1902年、20歳のときに官費留学生として来日、東京の留学生向けの学校で2年間学んだのち、1922年9月に仙台医学専門学校(東北大医学部の前身)に入学、その1年半後に「医学より文学だ

魯迅こと周樹人は、1902年、20歳のときに官費留学生として来日、東京の留学生向けの学校で2年間学んだのち、1922年9月に仙台医学専門学校(東北大医学部の前身)に入学、その1年半後に「医学より文学だ 」と退学し、東京に移り住んだのだとか。

」と退学し、東京に移り住んだのだとか。

この超略歴で私がへぇ~ と思ったのは、仙台医専が「9月入学」だったことと、魯迅が仙台にいたのは1年半に過ぎなかったことでした。

と思ったのは、仙台医専が「9月入学」だったことと、魯迅が仙台にいたのは1年半に過ぎなかったことでした。

魯迅が途中で編入したわけではなく、展示パネルによれば、

1904年(明治37) 9月12日、明治37年度の入学式が片平キャンパスで行われ、周樹人は医学生としての生活をスタートする。同級生は前年度からの落第生を含めて145人。翌日からは授業が開始された。

とありますから、新学期は9月からだったようです。

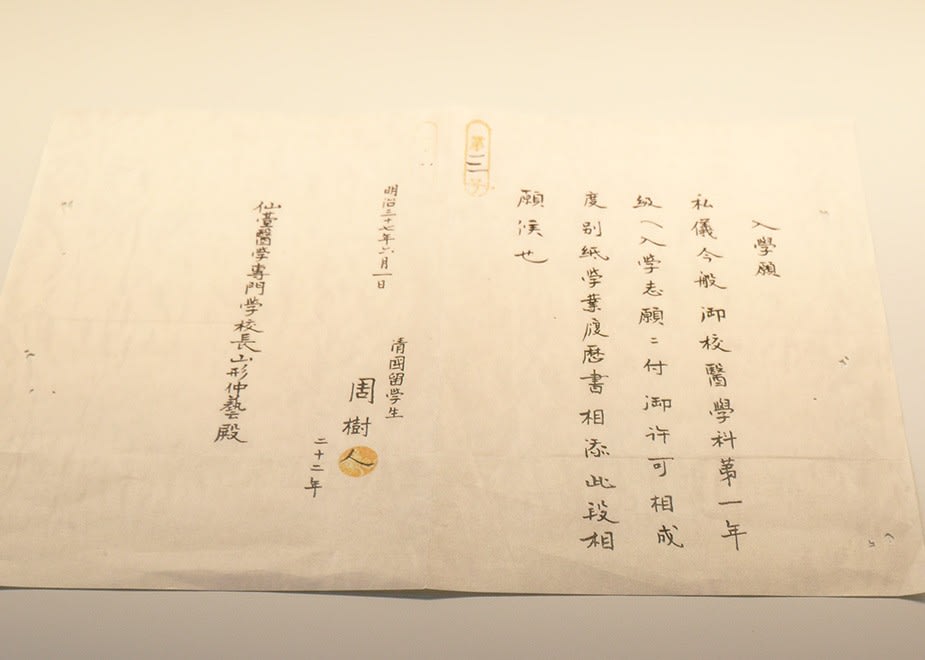

だから、魯迅の入学願は(下の写真は復元資料)「6月1日」付けなんですな。

また、面白いと思ったのは、魯迅の「学業履歴書」(これも復元資料)。

本国の学校(江南陸師学堂)の入学・卒業は清国の元号(光緒)、日本の学校(弘文学院)の入学・卒業は日本の元号を使っています。

そりゃそうだろうと思いつつも、「光緒27年っていつ?」と混乱しそうです

なお、光緒27年=1901年=明治34年です。

私が魯迅に興味が無いこともあって、展示はお隣の常設展示「歴史のなかの東北大学」の方が面白かった

私が魯迅に興味が無いこともあって、展示はお隣の常設展示「歴史のなかの東北大学」の方が面白かった

まず、真ん中の通路をふさぐように展示されていたボート

なんでも、1960年のローマオリンピックのボート競技(エイト)に、東北大クルーが出場したんですと

ボートといえば、私のかつての所属部署の部長 が東大ボート部OBだったな…

が東大ボート部OBだったな…

また、こんなのもありました。

大きな金庫みたいなのですが、その中がちょっと変わっていて、なんと、御簾(みす)が下がっています。

大きな金庫みたいなのですが、その中がちょっと変わっていて、なんと、御簾(みす)が下がっています。

これは「御真影奉安庫」。

天皇の写真などを収める戸棚で、戦前は尊厳なものとして特別の扱いが要求され、火災等に際しては写真を移し避難するための器具も用意されていた。

戦後に事務局の1室に人知れず保管され、昭和40年(1965)に受け入れられた。

全国の学校に「奉安殿」という祠のようなものがあったと聞きますが、こういった金庫型のものもあったんですねぇ

ドラマや映画で、戦前の学校が描かれることがありますが、現在の6-3-3制とは違っていて、なかなか理解が難しかったりします。

そんな戦前の学制を説明したこちらのパネルが判りやすかった

これを見てまたまた私が「へぇ~」と思ったのは、男女それぞれに「師範学校」と「高等師範学校」があったこと。

文科省のHPによると、

明治19年4月10日「師範学校令」が公布された。(中略)

師範学校令は (中略) 師範学校を高等・尋常の二つに分け、高等師範学校は文部大臣の管理に属して東京に一か所設置することとし、尋常師範学校は府県に各一か所設置し、地方税でその経費を支弁するものとした。また尋常師範学校の卒業生は、公立小学校長および教員に任ずべきもの、高等師範学校の卒業生は尋常師範学校の校長および教員に任ずべきものと定め、ただし時宜によっては各種の学校長および教員に任ずることができるとし、それぞれ卒業後の服務の義務を負わせ、かつ在学中の学資を支給することとした。

要は、尋常師範学校を出ただけでは小学校の先生にしかなれないということのようです。

ところで、上に載せたパネルを見て、「戦前に旧制高校卒業生以外も帝国大学に行けたのか?」と思われるかもしれませんが、そこには、1913年に帝国大学として最初に女子学生の入学を認めた「門戸開放」政策の東北(帝国)大学のドヤ顔が見え隠れします

ここからは「珍品」。

とは言ってもあまり珍しくなさそうですが、こちら。

モンロー計算機 年未詳

1914年に世界で初めてキーボード式計算機を発売した、米国モンロー計算機社の製品。天文学教室(昭和9年発足)の旧蔵。

現代の常識からすればかなりデカい計算機ですが、それでも初期のワープロ(机みたいなデカさ)よりはそうとう小さい

お次は、花魁の高下駄よりも高さがありそうな下駄。

これは、

尚志会応援団の高下駄

応援団長のみが履くことができる高下駄。対部ボートレースなどの行事では弊衣破帽のバンカラスタイルにこれを履いた団長が、応援パレードで市中を歩…(読み取れず)

だそうな。

「尚志会」というのは、こちらの東北大学史料館紀要によれば

二高(現在の東北大につながる旧制二高)における校友会は、1893年(明治26) 5月に結成され、初代校長の吉村寅太郎によって命名された(出典は『孟子』)。構成員は教職員と生徒、さらには卒業生が加わり、単なる親睦を超えて、二校精神の継承が図られた。

だそうです。

ここで「尚志会」でググると、広島大学のOB会「一般社団法人 尚志会」がヒットするのですが、そちらの「沿革」にはこうあります。

尚志会は、明治35年(1902)に開校された広島高等師範学校の卒業生をもって創設され、明治41年(1908)初代の北条時敬校長によって、「尚志会」 と命名され、その後、昭和4年(1929) 社団法人として認可され今日に至っている。

この北条時敬さん、広島高等師範学校の校長を務めたあと、1913年から東北帝国大学総長に就任していらっしゃいます。

北条さんは仙台に赴任して、「あちゃぁ~、かぶってた 」と鳥肌を立てたんじゃなかろうか

」と鳥肌を立てたんじゃなかろうか

下の写真は旧制二高の校章(蜂章)です。

こんなところで東北大学史料館の見学は終了。

まぁ、そこそこ面白かったけれど、せっかくの東北大OB唯一のノーベル賞受賞者田中耕一さんをもっとアピール するべきなんじゃないかと思ったし、同じ東北大の「博物館」としては、2016年12月に見学

するべきなんじゃないかと思ったし、同じ東北大の「博物館」としては、2016年12月に見学 した東北大学総合学術博物館(訪問記)の方が楽しかったな…。

した東北大学総合学術博物館(訪問記)の方が楽しかったな…。

あ、そうだ

私がここに来ようと思ったきっかけとなった「トランヴェール」 も展示されていました

も展示されていました

「5月は土日も開館」というのは、「トランヴェール」が関係しているのか??

で、「#2-3」につづきます。これを完結編にするつもりです。

つづき:2025/05/23 あれほど賑やかな仙台は初めてだった旅行記 #2-3 (完結編)

つづき:2025/05/23 あれほど賑やかな仙台は初めてだった旅行記 #2-3 (完結編)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます