「好天に誘われて江戸東京たてもの園(その4)」のつづきです。

今回の江戸東京たてもの園(以下、たてもの園)に出かけて、自分用のお土産

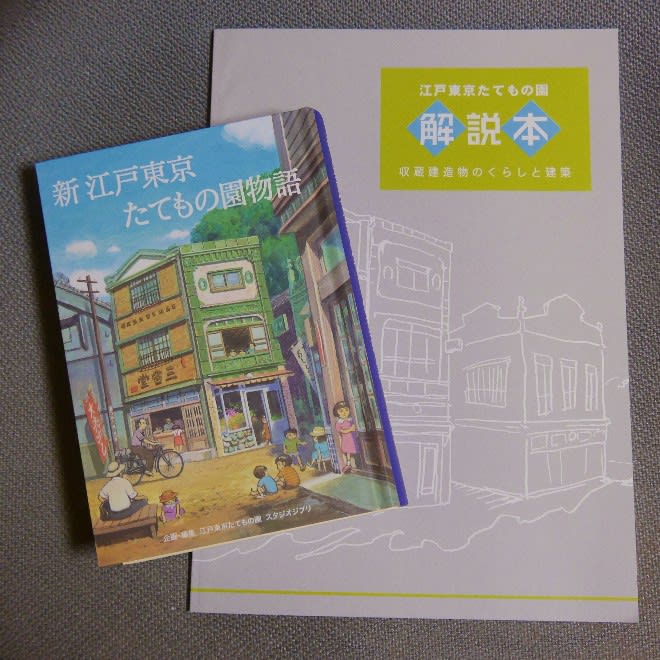

今回の江戸東京たてもの園(以下、たてもの園)に出かけて、自分用のお土産 として、これまでこのシリーズで何度も引用したガイドブック

として、これまでこのシリーズで何度も引用したガイドブック の「江戸東京たてもの園 解説本 収蔵建造物のくらしと建築」と450ページ弱もある分厚い「新 江戸東京たてもの園物語」

の「江戸東京たてもの園 解説本 収蔵建造物のくらしと建築」と450ページ弱もある分厚い「新 江戸東京たてもの園物語」 を買ってきました。

を買ってきました。

「江戸東京たてもの園 解説本 収蔵建造物のくらしと建築」は300円 という手頃な価格

という手頃な価格 と、資料性の高さ

と、資料性の高さ からすんなりと購入する気になったのですが、「新 江戸東京たてもの園物語」の方は2500円

からすんなりと購入する気になったのですが、「新 江戸東京たてもの園物語」の方は2500円 ということで、ちょっと考えました

ということで、ちょっと考えました

でも、チラリと立ち読みすると、あとがきに、

実は本書の前身ともいえる『江戸東京たてもの園物語』も、やはり(たてもの園と)スタジオジブリとの協力により、1995年に刊行されている。そこに掲載された建物は、当時は開園直後だったこともあり、現在の半分ほどであった。この本は大好評を博したが、残念ながら現在は絶版 となっている。

となっている。

公開している建物が倍増 したたてもの園としては、新規建物を含めた新たな「たてもの園のものがたり」があったら良いと希望していた。そうした思いが通じ、再びスタジオジブリの協力により出版する本書は、とくにたてもの園と大変ゆかりの深い、建築史家・藤森照信氏が解説を引き受けていただいており、たいへん読み応えのある内容となっている。

したたてもの園としては、新規建物を含めた新たな「たてもの園のものがたり」があったら良いと希望していた。そうした思いが通じ、再びスタジオジブリの協力により出版する本書は、とくにたてもの園と大変ゆかりの深い、建築史家・藤森照信氏が解説を引き受けていただいており、たいへん読み応えのある内容となっている。

とあるように、スタジオジブリと藤森照信さんの、私にしてみれば最強タッグ のこの本

のこの本 、買って損はなかろうと判断して購入しました。

、買って損はなかろうと判断して購入しました。

そして、帰宅してから「新 江戸東京たてもの園物語」を読んでみると、あれまぁ~ と驚き、ぎゃぁ~

と驚き、ぎゃぁ~ と感涙するほどの中味の濃さと楽しさ

と感涙するほどの中味の濃さと楽しさ

しかもこの本 、スタジオジブリのサイトによれば、

、スタジオジブリのサイトによれば、

江戸東京たてもの園のミュージアムショップにて販売。

※一般書店では販売していません。

ですと

まさか、たてもの園でしか買えない本だったとは…

たてもの園にお出かけの節は、この本 を買うのをお忘れなく

を買うのをお忘れなく

この本には藤森さんと宮崎駿さんの対談も載っていて、その中にこんな一節があります。

藤森 江戸東京たてもの園で、宮崎さんが一番好きな建物はなんですか?

宮崎 文房具屋さん(武居三省堂)があるでしょう。隣に花屋(花市生花店)があって、あのあたりの角で人の絶えた夕暮れ時に立っていたら、なにかぞわっと身体に込み上げてくるものがありました。

この「あのあたりの角」が、まさしく「新 江戸東京たてもの園物語」の表紙に描かれています。

この「あのあたりの角」が、まさしく「新 江戸東京たてもの園物語」の表紙に描かれています。

角度は違いますが、リアル「あのあたりの角」がこちら。

右から「花市生花店」、「武居三省堂(さんしょうどう)」、店蔵風に新築された「たべもの処『蔵』」でして、真ん中の「武居三省堂」の中を覗いてみましょうか。

と、その前に 、「解説本」から武居三省堂について引用

、「解説本」から武居三省堂について引用 しましょ。

しましょ。

武居三省堂は、昭和初期の神田須田町に建てられた店舗併用住宅で、「看板建築」といわれる形式の建物である。筆・墨・硯等の文具の卸売業を営み、店の創業は明治に遡る。

だそうで、こちらが武居三省堂の店内です。

筆やら墨・墨汁やらがびっしり

と、この壁面を埋め尽くす引き出し

これを観て思い出したのがこちら

映画「千と千尋の神隠し」 で、釜爺が薬草を収納していた引き出しにそっくり

で、釜爺が薬草を収納していた引き出しにそっくり

と、思ったら、Wikipediaに、

釜爺の仕事場にあった薬草箱は江戸東京たてもの園の武居三省堂(文具屋)内部の引出しがモデルになっている。

とありました。

確かに…

ついでにWikipediaから転記すれば、

2000年3月17日には、江戸東京たてもの園でロケハンが行われた。江戸東京たてもの園は、企画当初から作品の舞台とされていた場所である。油屋のデザインについて、モデルとなった特定の温泉宿などは存在しない。ただし、江戸東京たてもの園の子宝湯は宮崎お気に入りの建物で、特に千鳥破風の屋根に加えて玄関の上に唐破風(別の屋根の形式)を重ねる趣向、および内部の格天井に描かれた富士山のタイル絵などの「無駄な装飾性」に魅了されたという。また、ジブリの社員旅行で訪れたことのある道後温泉本館も参考にされた。

とある「子宝湯」 のことは「その6」で書きます。

のことは「その6」で書きます。

つづき:2016/10/30 好天に誘われて江戸東京たてもの園(最終回)

つづき:2016/10/30 好天に誘われて江戸東京たてもの園(最終回)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます