10月12日の記事「江戸を感じた日曜日(その5)」のつづきです。

なんとも間が空いてしまいました。m(_ _)m

江戸東京博物館(江戸博)は、JR両国橋駅のすぐ隣りにあります(一番近いのは都営大江戸線・両国駅)。

この「両国」という地名は、隅田川に架かるJRの鉄橋のやや南(下流)に架かる両国橋に由来しています(下の写真は江戸博名物「両国橋西詰」のジオラマ)。

じゃぁ、「両国橋」の橋名の由来は何かといいますと、よく知られていることですが、江戸時代の初期までは、隅田川を境に西側(中央区)が武蔵国、東側(墨田区)が下総国と分かれていて、両方の国に架かっているから「両国橋」と呼ばれるようになったとな。

両国橋が架けられた時(1660年頃)には、「大橋」と命名されたものの(これに伴って、もっと上流に架けられていた旧「大橋」は「千住大橋」に改名)、この橋を人々は「両国橋」と呼んでいて、1693年にもっと下流に「新大橋」が架けられると、正式名称も「両国橋」になったのだそうな。

この記事を書くまで、新大橋がこんなに古い歴史を持った橋だとは思いませんでした。なにせ「新大橋」ですから。

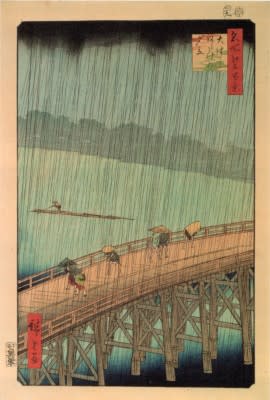

ましてや、この新大橋が歌川廣重の世界的名作 「大はしあたけの夕立」に描かれた橋だということも知りませんでした…。

「大はしあたけの夕立」に描かれた橋だということも知りませんでした…。

私としたことが…デス

かなり前振りが長くなりました。

江戸博で開催中(11月14日まで)の特別展「隅田川 江戸が愛した風景」のお話です。

江戸のイメージって何だろうか? と考えてみると、確かに最初に思い浮かぶのは隅田川です。

浮世絵にしても、古典落語にしても、隅田川や隅田川に架かる橋がなかったらかなり味気なさそうですな。

おっと、そうだ。

江戸・東京随一の盛り場だった浅草も、もとはといえば、628年 に隅田川で魚採りをしていた檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり & たけなり)兄弟が、観音様を網で掬ってしまった故事から始まっています(こちらの記事をご参照方)。

に隅田川で魚採りをしていた檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり & たけなり)兄弟が、観音様を網で掬ってしまった故事から始まっています(こちらの記事をご参照方)。

江戸・東京と隅田川とは、切っても切れない縁だ ということで、江戸博も、

ということで、江戸博も、

開館前より隅田川に関する絵については錦絵や屏風、絵巻などを収集してきており、ひとつのコレクションとなりました。

だそうです。

そんな江戸博の誇るコレクションに、他で所蔵されている名品も加えて一挙公開 というのですから、江戸博も力が入っています。フライヤーにも、その意気込みが感じられます。

というのですから、江戸博も力が入っています。フライヤーにも、その意気込みが感じられます。

展示される作品は、前期(9/22~10/17)と後期(10/19~11/14)合わせて159点

これがすべて隅田川にまつわる作品だというのですから、ハンパありません 。

。

と、ようやく特別展「隅田川 江戸が愛した風景」の入口にたどり着いたところではありますが、つづきはまた後日。

つづき:2010/10/28 江戸を感じた日曜日(その7)

つづき:2010/10/28 江戸を感じた日曜日(その7)