La Vie d'Adèle – Chapitres 1 & 2@早稲田松竹/監督・脚本:アブデラティフ・ケシシュ/出演:レア・セドゥ、アデル・エグザルコプロス、サリム・ケシウシュ/2013年フランス

あの時から、

生きることは歓びになった──

運命の相手は、ひとめでわかる–。高校生のアデルは、道ですれ違ったブルーの髪の女性に、心を奪われる。夢に見るほど彼女を追い求めていたその時、アデルは偶然バーで彼女との再会を果たす。その名はエマ。画家志望の美術学校生だった。アデルはエマのミステリアスな雰囲気と、豊かな知性・感性に魅了され、身も心も彼女にのめり込んで行く。数年後、幼稚園の教師になる夢を叶えたアデルは、エマの絵のモデルを務めながら同居し、幸せな日々を送っていたが…。

二人の女性の激しくも切ない愛の日々を描くラブストーリーで、2013年カンヌ映画祭でパルムドールを審査員の全員一致で受賞した。女同士のベッドシーンは、センセーショナルにして、絵画のように美しいと話題を呼び、カンヌでは本来は監督に授与される賞が、主演女優の二人にも贈られるというサプライズが起こるほどだった。

原作は仏人女性の手になる漫画で、監督・脚本を務めるのは、数々の映画賞に輝いてきた俊英、アブデラティフ・ケシシュ。本作でヨーロッパから世界へと羽ばたいたケシシュだが、日本公開はこれが初となる。

徹頭徹尾アデルの目線で作られている。

一見美人だが、常に口が半開きで、口角が下がり気味なアデル、どうもハッピーな結末にはならなそう。

いっぽうのエマは、髪を青く染め、私はどこにでもいる女じゃないのよという、我の強さが言動のはしばしに。

保守的な両親に育てられ、将来は幼稚園の先生に–という平凡な人生に飽き足らないアデルにとって、どこかスペシャルな場所へ連れて行ってくれる理想の存在がエマであり、同性であるということは、二人の関係をより特別なものにしこそすれ、障害にはならなかった。

エマの絵は、印象派風の、どこにでもある作風だが、彼女の夢、というより野心は大きかった。

画壇に出るということは、大作の絵を富裕層に買ってもらうことに他ならず、その鍵を握るのは有力な画廊オーナーなどのスノッブ種族。そしてエマもまたスノッブ。

理屈をこねて自己正当化することに長け、他人を自分の道具のように見なす、傲慢さ。

幼稚園の同僚男と寝たということで責められ、追い出されるアデル。

あるいはエマにとって、アデルとの恋愛は、自分の絵に何らか付加価値をもたらすものに過ぎず、もっと新たなモデルを探すため、アデルとの関係を終わらせる機を伺っていたようにも思える。

どんどん嫌な女に見えてくるのだが、アデルにとってエマほど完璧な存在はなく、復縁できないかとすがりつくも、取り付く島もないエマ──

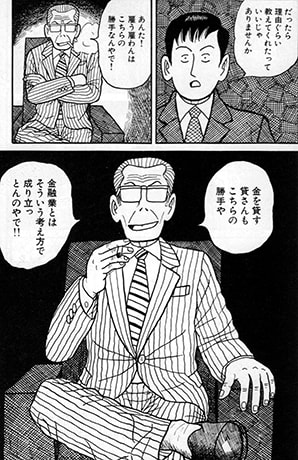

結末はウシジマライクな格差社会。

個展を成功させたエマに対し、招かれたアデルはかつてのモデルというだけでしかなく、スノッブ種族の談笑の輪に入ってゆくこともできず、悄然と立ち去る。

アデルはエマを忘れられない。今も好き。でも、エマがアデルを好きか嫌いかはエマの勝手だ。恋愛とは、そういう市場原理で成り立っとんのやで!!

思えば私の初恋も、16歳の時、同性の友人、千野に対してであった。

ここでは呼び捨てにしているが、当時、彼と最もベタベタ一緒にいた時でさえ、互いに「くん付け」で呼び合っていたし、今も心の中では「千野くん」と呼ぶ。

アデルは自分が変わりたいという衝動からエマを求めたが、高偏差値の学校で落ちこぼれてしまった私にとって、彼の存在は「特別な自分」を守り、癒してくれる、悪くいえば自己愛の延長であり、よくいえば自然法のような存在だったと思う。

恋仲になることはなかったが、死ぬ時は彼との日々を思い出すでしょう──

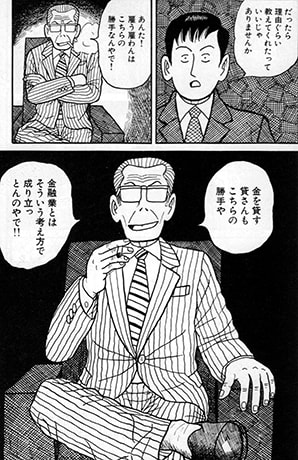

↑原作バンドデシネより。吉田秋生とかに近い感覚なのかな

あの時から、

生きることは歓びになった──

運命の相手は、ひとめでわかる–。高校生のアデルは、道ですれ違ったブルーの髪の女性に、心を奪われる。夢に見るほど彼女を追い求めていたその時、アデルは偶然バーで彼女との再会を果たす。その名はエマ。画家志望の美術学校生だった。アデルはエマのミステリアスな雰囲気と、豊かな知性・感性に魅了され、身も心も彼女にのめり込んで行く。数年後、幼稚園の教師になる夢を叶えたアデルは、エマの絵のモデルを務めながら同居し、幸せな日々を送っていたが…。

二人の女性の激しくも切ない愛の日々を描くラブストーリーで、2013年カンヌ映画祭でパルムドールを審査員の全員一致で受賞した。女同士のベッドシーンは、センセーショナルにして、絵画のように美しいと話題を呼び、カンヌでは本来は監督に授与される賞が、主演女優の二人にも贈られるというサプライズが起こるほどだった。

原作は仏人女性の手になる漫画で、監督・脚本を務めるのは、数々の映画賞に輝いてきた俊英、アブデラティフ・ケシシュ。本作でヨーロッパから世界へと羽ばたいたケシシュだが、日本公開はこれが初となる。

徹頭徹尾アデルの目線で作られている。

一見美人だが、常に口が半開きで、口角が下がり気味なアデル、どうもハッピーな結末にはならなそう。

いっぽうのエマは、髪を青く染め、私はどこにでもいる女じゃないのよという、我の強さが言動のはしばしに。

保守的な両親に育てられ、将来は幼稚園の先生に–という平凡な人生に飽き足らないアデルにとって、どこかスペシャルな場所へ連れて行ってくれる理想の存在がエマであり、同性であるということは、二人の関係をより特別なものにしこそすれ、障害にはならなかった。

エマの絵は、印象派風の、どこにでもある作風だが、彼女の夢、というより野心は大きかった。

画壇に出るということは、大作の絵を富裕層に買ってもらうことに他ならず、その鍵を握るのは有力な画廊オーナーなどのスノッブ種族。そしてエマもまたスノッブ。

理屈をこねて自己正当化することに長け、他人を自分の道具のように見なす、傲慢さ。

幼稚園の同僚男と寝たということで責められ、追い出されるアデル。

あるいはエマにとって、アデルとの恋愛は、自分の絵に何らか付加価値をもたらすものに過ぎず、もっと新たなモデルを探すため、アデルとの関係を終わらせる機を伺っていたようにも思える。

どんどん嫌な女に見えてくるのだが、アデルにとってエマほど完璧な存在はなく、復縁できないかとすがりつくも、取り付く島もないエマ──

結末はウシジマライクな格差社会。

個展を成功させたエマに対し、招かれたアデルはかつてのモデルというだけでしかなく、スノッブ種族の談笑の輪に入ってゆくこともできず、悄然と立ち去る。

アデルはエマを忘れられない。今も好き。でも、エマがアデルを好きか嫌いかはエマの勝手だ。恋愛とは、そういう市場原理で成り立っとんのやで!!

思えば私の初恋も、16歳の時、同性の友人、千野に対してであった。

ここでは呼び捨てにしているが、当時、彼と最もベタベタ一緒にいた時でさえ、互いに「くん付け」で呼び合っていたし、今も心の中では「千野くん」と呼ぶ。

アデルは自分が変わりたいという衝動からエマを求めたが、高偏差値の学校で落ちこぼれてしまった私にとって、彼の存在は「特別な自分」を守り、癒してくれる、悪くいえば自己愛の延長であり、よくいえば自然法のような存在だったと思う。

恋仲になることはなかったが、死ぬ時は彼との日々を思い出すでしょう──

↑原作バンドデシネより。吉田秋生とかに近い感覚なのかな