きのう、「JUNK HEAD 1」という30分ほどのコマ撮りアニメの自主上映を見てきたんですが。遠い未来、機械化して永遠の命を得た人類と、単純労働を担う生殖能力のないクローンが地上と地下に分かれて住んでいるという設定で、今回の30分を序章として大長編SFにしたい構想。見てる間は、ちょっと期待外れな気がしてたのだが、帰ってからジワジワくるというか、印象が鮮明によみがえって。一コマ一コマ手作りの、膨大な手間・労力が凝縮された、貴重な30分だったなと─

11月5日、ロンハーで緊急企画!と銘打ってOAされた「ガチ7・ロンハーだけが推していることになっていないかSP」。ロンハー、アメトーク、タモリ倶楽部、ガキ使以外には疎いというか、単発のドキュメンタリーなどを除きそもそも見ないように遠ざけてる私にとって興味深い企画であり、あらためて同番組の魅力に気付かされることに。

番組は4つのアンケート調査を軸として、男女2000人に聞いた知名度⇒男性1000人に聞いた「好きな顔」⇒女性1000人に聞いた好感度⇒テレ朝の番組制作スタッフに聞いた「実際に出演してもらいたいのは誰か」の順で進む。ガチ7の女性タレント7名のほか、スタジオには呼ばれてないが明白な売れっ子のローラ、トリンドル玲奈、芹那を加えた10名がランク付けされるのだが、ガチ7が自ら順位を予想する様子も隠し撮りされており、ロンハー内の仲間でありライバルでもある彼女たちの本音が赤裸々に。

心憎いのは、女性に聞いた好感度が、男に聞いた「好きな顔」より後に配されていることで、みなアイドル系でありながらむしろ生き残るためには同性受けが必須と考えてか、一気に本気モードに突入。「男に媚びがち・枕営業の噂」をきっかけに尾崎ナナが激しい集中砲火を浴びる。

『ナニワ金融道』の最初のエピソード。

帝国金融への入社初日から電話営業で見込み客をつかんだ灰原の肩を叩き「えらい早いやないか灰原君。君は金融屋に向いとるで」と声を掛ける高山部長。

ただこの時点では彼は本当の仲間として扱われてはいない。その後、高山と金畑社長は社会保険庁の公務員への融資をめぐって灰原が「ガーンと一発かます」ことができず、すんなり回収できなかったら解雇することにしようと、彼には内緒でヒソヒソ。

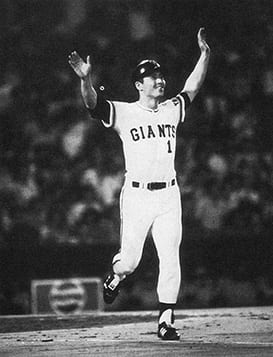

それらの関門を経て、すっかり帝国の一員となった灰原に対しては「君」が取れて呼び捨てとなり、高山のスキンシップもより馴れ馴れしく(↑画像)

『エースをねらえ!』のアニメ化が再放送で人気を呼んだ時、それによって初めて少女マンガを知った男子も少なくなかった。「同性だけに見せる女の本音」を覗き見できることも、その人気の大きな要因であり、女子テニス部の中で妬まれて叩かれれば叩かれるほど、岡ひろみの求心力は増していったのだ。

話をロンハーに戻すと、叩かれる尾崎ナナがおいしいのはもちろん、叩く女たちも、また小林恵美やKONANのように出演歴が浅くやや弱い存在ですら番組全体の構成を通じて必ず見せ場が用意されており、7人全員のキャラが立って、見る前より好感度アップしているのが凄いなと。

中でも私が注目したのが野呂佳代。小林、手島優、谷澤恵里香による尾崎バッシングが熱を帯びると、毒気にあてられたのか丸高愛美が両手を口の脇でパタパタさせてから隣の野呂をハグする仕草。野呂みたいな鈍重ではない「動けるデブ」って小学校とかでも男女問わずクラスの主導権握ってたし、同性でも抱きつきたくなるような愛されキャラでしたね

最後のランキングでは、中位に置かれて発表を終えた野呂と手島がヒソヒソ話。この2人は以前は「ブス!」って罵り合ってたのに、今では相当仲良しな様子。別の回でも野呂はニッチェ江上に向かって毒づいてたけど、自分が前に出ようとする攻撃というよりは、会話のパスを出してむしろ相手の見せ場を作ってあげてる感じ。

小林や谷澤が尾崎に対し「ナナちゃんわァ~」って、ちゃん付けしながら毒を吐く様子も面白かったのだが、いつの間にか野呂はザキヤマや土田晃之といった男芸人からも「野呂ちゃん」として認知されてる。その場限りの打算でなく、コツコツ積み重ねて女からの好感度でも「3強」の一角を崩すに至った野呂佳代の存在が、豊満な容姿、淳のお泊り企画で見せた家庭的な一面とも相まって、野田前首相が盛んに言ってた「ぶ厚い中間層(を取り戻す)」という言葉を連想させずにおかないのです─