先週読んだ朝日新聞夕刊の宮田珠己さんの「気になる雑誌を読んでみた」を読んで改めて我が家の「たくさんのふしぎ」が並ぶ本棚を眺めた。

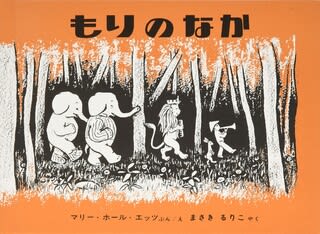

もうだいぶん前のことになるが、毎月家に郵送されてきた「たくさんのふしぎ」を宛先になっていた息子だけでなく家族みんなが楽しみにしていた。

一つの本にそれこそ「ふしぎ」がわかりやすい言葉と絵や写真と一緒にぎゅっと詰まっていたのがこのシリーズだった。

毎月送られてくる本以外に本屋でバックナンバーを見かけると面白そうな号を探して購入することもしばしばだった。

福音館書店の月刊雑誌、絵本はそれを手に取って開くとその本自体の面白さを改めて感じるとともに、去ってしまった懐かしい時間を思い出させてくれる。

「たくさんのふしぎ」然り、「こどものとも」、「かがくのとも」然り・・・。

夕刊の記事の中で紹介されていた2021年9月号「かんころもちと教会の島」が読んでみたくなり久しぶりに買った。

長崎県にある「かんころもち」というお菓子のふるさとの島、五島列島にこの本の作者(文・絵)のにしむらかえさんと娘さんがかんころもちを売っているお店の高木さんと出かけていくというお話。

かんころもちの原料カンコロ(サツマイモから作られる)を作るところからいよいよかんころもちになるまでの様々な作業のことが語られる。

そして江戸時代の潜伏キリシタンの子孫の島である五島の歴史と教会堂のこと、そしてまた今では誰もいなくなって教会堂だけが残されている島についても話される。

ああ、私もいつか五島列島に行ってみたい、そしてかんころもちを食べてみたいなあ~。

「絵本のなかへ帰る」→

「絵本のなかへ帰る」→

!

!

)

)

!!

!!

「本屋さんしか行きたいところがない」著者:島田潤一郎

「本屋さんしか行きたいところがない」著者:島田潤一郎