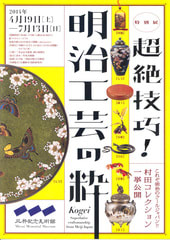

特別展『超絶技巧!明治工芸の粋・・・村田コレクション一挙公開』

会期:2014年4月19日(土)~7月13日(日)

月曜日休館 ただし4月28日(月)5月5日(月祝)は会館、5月7日(水)は休館

近年、美術雑誌・テレビ番組などで、頻繁に取り上げられるようになった明治の工芸。なかでも、超絶技巧による、精緻きわまりない作品が注目を集めています。しかしながら、それらの多くが海外輸出用の商品であったため、これまで日本国内でその全貌を目にする機会は、ほとんどありませんでした。

近年、美術雑誌・テレビ番組などで、頻繁に取り上げられるようになった明治の工芸。なかでも、超絶技巧による、精緻きわまりない作品が注目を集めています。しかしながら、それらの多くが海外輸出用の商品であったため、これまで日本国内でその全貌を目にする機会は、ほとんどありませんでした。

本展では、村田理如(まさゆき)氏の収集による京都・清水三年坂美術館の所蔵品のうち、並河靖之(なみかわやすゆき)らの七宝、正阿弥勝義(しょうあみかつよし)らの金工、柴田是真(しばたぜしん)・白山松哉(しらやましょうさい)らの漆工、旭玉山(あさひぎょくざん)・安藤緑山(あんどうろくざん)らの牙彫をはじめ、驚くべき技巧がこらされた薩摩や印籠、近年海外から買い戻された刺繍絵画など、選りすぐりの約160点を初めて一堂に展観いたします。

質・量ともに世界一の呼び声が高い、村田コレクション秘蔵の名品が三井記念美術館に勢ぞろいします。

これぞ、明治のクールジャパン!! ~チラシより

GWに入ると混むだろうと予測して、GWの谷間の平日に行ってきました。しかも5月11日にはこの展覧会がNHKの「日曜美術館」で取り上げられるとのことで、そうなると激混みするだろうから何としてもその前に、と出かけました。

予想通り、そんなに混んでいなかったので一点一点ガラスに顔をくっつけてじっくり鑑賞することができました。

どの作品も、展示されている作品すべてが、とにかく凄かった。というか、その凄さをどう言い表したらよいのかわからないです。

「素晴らしい」より「凄い」の方がぴったりくる感じ。その凄さは自分の目で見ることによってしか伝えられないと思います。凄過ぎてため息~

しかもこの明治の工芸は、わずか30年で衰退してしまったというのですから・・・。

勝どき駅から晴海トリトンスクエアへ行って来ました。

その日は温かい日で、朝潮運河もやわらかな陽光を受け川面が煌めいてました。

この日、第一生命ホールで「60人で奏でるリコーダーの響き:第3回目黒リコーダーオーケストラ」(指揮:松浦孝成)の演奏会を聴いてきたのでした。

60人がステージに上がり、それぞれのパートのリコーダーを手に奏でる音楽は柔らかな響きのパイプオルガンのよう~♪

全日本リコーダーコンテストで大編成のリコーダーアンサンブルを聴いた時以来、久しぶりでこうした大編成のリコーダーオーケストラを聴いた気がします。

団員の方々が熱心に練習を重ねられ、リコーダーで音楽を奏でる喜びが観客席にダイレクトに伝わってくるようで、聴いていてとても楽しかったです。

最後に「主よ人の望みの喜びよ」を会場全体で演奏しましょう、というコーナーがあったのですが、会場のそこここでリコーダーを取り出す方々が多いのに吃驚!!実に私の右隣りも左隣りもいつの間にやらリコーダーを取り出し組み立てて、スタンバイしてらっしゃいました~

チラシに「リコーダーをお持ちの方はご持参ください」とあったのはこのことであったか!!とその時、納得。

リコーダーを持っていない観客は歌で参加し、ステージと会場が一体となったカンタータを楽しむ一時でした。

ホールから外を望む。

トリトンブリッジの動く歩道から運河を望む。

その日は温かい日で、朝潮運河もやわらかな陽光を受け川面が煌めいてました。

この日、第一生命ホールで「60人で奏でるリコーダーの響き:第3回目黒リコーダーオーケストラ」(指揮:松浦孝成)の演奏会を聴いてきたのでした。

60人がステージに上がり、それぞれのパートのリコーダーを手に奏でる音楽は柔らかな響きのパイプオルガンのよう~♪

全日本リコーダーコンテストで大編成のリコーダーアンサンブルを聴いた時以来、久しぶりでこうした大編成のリコーダーオーケストラを聴いた気がします。

団員の方々が熱心に練習を重ねられ、リコーダーで音楽を奏でる喜びが観客席にダイレクトに伝わってくるようで、聴いていてとても楽しかったです。

最後に「主よ人の望みの喜びよ」を会場全体で演奏しましょう、というコーナーがあったのですが、会場のそこここでリコーダーを取り出す方々が多いのに吃驚!!実に私の右隣りも左隣りもいつの間にやらリコーダーを取り出し組み立てて、スタンバイしてらっしゃいました~

チラシに「リコーダーをお持ちの方はご持参ください」とあったのはこのことであったか!!とその時、納得。

リコーダーを持っていない観客は歌で参加し、ステージと会場が一体となったカンタータを楽しむ一時でした。

ホールから外を望む。

トリトンブリッジの動く歩道から運河を望む。

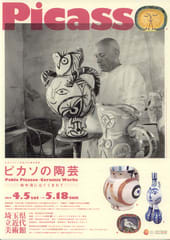

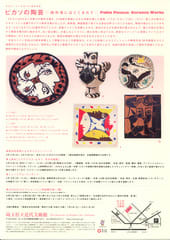

この日、美術館では他に常設展と『ピカソの陶芸:地中海にはぐくまれて』展とが開催されていました。

せっかくここまではるばる来たのだからと、欲張って『ピカソの陶芸:地中海にはぐくまれて』展も鑑賞しました。(常設展までは手が回りかねました、ま、常設なわけだから、と自分に妙な言い訳をして)

会期:2014.4.5 [土] - 5.18 [日]

『ピカソの陶芸:地中海にはぐくまれて』

『ピカソの陶芸:地中海にはぐくまれて』

休館日:月曜日 (5月5日は開館)

開館時間:午前10時~午後5時30分(入場は閉館の30分前まで)

観覧料:一般1000円(800円)、大高生800円(640円)

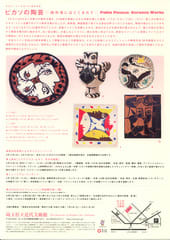

*日本スペイン交流400周年事業の一環として開催されるこの展覧会は、ピカソの監修によりマドゥーラ工房で原作陶器をもとにエディション(原作陶器をもとに複数作られた作品)として制作された陶芸作品を中心に展示します。また、同時代にピカソが手掛けたリトグラフやリノカットなどの版画作品なども、陶芸作品との関連で紹介します。~チラシより

「女流工芸展」に続きこの展覧会も楽しんできました。エネルギッシュで愉快で面白く、可愛いさに満ちたものもあり・・・一つ一つの作品から発散されるエネルギーの風に吹かれているのは実に気持ちいいのです。また陶器だけでなく、同時代に手がけた版画やポスター、ピカソとフランソワーズ・ジロー、ピカソとジャクリーヌ・ロックとの写真の展示etc.etc.。

「闘牛」と題する26枚組(表紙をのぞく)の作品では、その一枚一枚の躍動感と臨場感と迫力に捕らわれてしまいました。ピカソは闘牛が大好きだった、と説明にありましたが、それを如実に語っているこの一連の作品!。実は前日、スペイン語学校でスペイン語と闘牛の話、闘牛に関する用語が慣用句にどれほど多く用いられているか、という話を聞いたところだったので、この日の展示の中に闘牛に関する作品がずら~っと並べられているのを見た時は、なるほどね~!といたく感心してしまいました。

年代順に展示されているこの展覧会、ピカソの変遷、またその量り知れない多面性・多様性を目の前に見ることができた貴重な機会となりました。やっぱり凄いな~

展覧会会場入口横に置かれていたトーネット社のロッキングチェア。

この展覧会の中に展示されていた写真に同じトーネットのロッキングチェアがあったので、この椅子をここに置いたのかしらん、とちらと思いました。

埼玉県立近代美術館は「椅子の美術館」(しかも座れる)としても有名です。

せっかくここまではるばる来たのだからと、欲張って『ピカソの陶芸:地中海にはぐくまれて』展も鑑賞しました。(常設展までは手が回りかねました、ま、常設なわけだから、と自分に妙な言い訳をして)

会期:2014.4.5 [土] - 5.18 [日]

『ピカソの陶芸:地中海にはぐくまれて』

『ピカソの陶芸:地中海にはぐくまれて』休館日:月曜日 (5月5日は開館)

開館時間:午前10時~午後5時30分(入場は閉館の30分前まで)

観覧料:一般1000円(800円)、大高生800円(640円)

*日本スペイン交流400周年事業の一環として開催されるこの展覧会は、ピカソの監修によりマドゥーラ工房で原作陶器をもとにエディション(原作陶器をもとに複数作られた作品)として制作された陶芸作品を中心に展示します。また、同時代にピカソが手掛けたリトグラフやリノカットなどの版画作品なども、陶芸作品との関連で紹介します。~チラシより

「女流工芸展」に続きこの展覧会も楽しんできました。エネルギッシュで愉快で面白く、可愛いさに満ちたものもあり・・・一つ一つの作品から発散されるエネルギーの風に吹かれているのは実に気持ちいいのです。また陶器だけでなく、同時代に手がけた版画やポスター、ピカソとフランソワーズ・ジロー、ピカソとジャクリーヌ・ロックとの写真の展示etc.etc.。

「闘牛」と題する26枚組(表紙をのぞく)の作品では、その一枚一枚の躍動感と臨場感と迫力に捕らわれてしまいました。ピカソは闘牛が大好きだった、と説明にありましたが、それを如実に語っているこの一連の作品!。実は前日、スペイン語学校でスペイン語と闘牛の話、闘牛に関する用語が慣用句にどれほど多く用いられているか、という話を聞いたところだったので、この日の展示の中に闘牛に関する作品がずら~っと並べられているのを見た時は、なるほどね~!といたく感心してしまいました。

年代順に展示されているこの展覧会、ピカソの変遷、またその量り知れない多面性・多様性を目の前に見ることができた貴重な機会となりました。やっぱり凄いな~

展覧会会場入口横に置かれていたトーネット社のロッキングチェア。

この展覧会の中に展示されていた写真に同じトーネットのロッキングチェアがあったので、この椅子をここに置いたのかしらん、とちらと思いました。

埼玉県立近代美術館は「椅子の美術館」(しかも座れる)としても有名です。

伴奏に伺っている合唱団の団員であり、本職は陶芸家の大友幸子氏から埼玉近代美術館で開催されている『第38回 埼玉女流工芸展』のご案内を受けとことこ行ってきました。

会期:2014年4月24日~4月27日

会場:埼玉県立近代美術館第1展示室

全部で173の作品が「染・織/金工・七宝・硝子/漆・紙・木彫・籐・革・人形/陶芸/刺繍・組紐・樹脂・その他」の分野で展示されており、何れもそれぞれの主張があって面白い。素材をどう生かして使うか、またこの素材でこんな表現が可能なんだ、あるいはこんな繊細なことがとか大胆なことが、など作家の目のありようが個性的で色彩も様々、平面あり立体あり・・・と興味深く楽しめた。

会期が短いためか、鑑賞者も多く会場は賑わっていた。

ところで北浦和にある埼玉県立近代美術館に出掛けるのはなんだか久しぶり。

しかもここは約7カ月の大規模改修を終えてこの4月に開館したばかりだという。

北浦和駅西口から徒歩3分という便利なところだが、美術館は北浦和公園内にあるので緑が多く、その緑を目にするだけでほっとする。

公園内はこんな風に彫刻が立っていたり・・・

そうして見えてきた美術館の建物。

外観に変化はないようだ。

中から外を、切り取られ区切られた空を見る。

地下の吹き抜けから上を見上げる。

会期:2014年4月24日~4月27日

会場:埼玉県立近代美術館第1展示室

全部で173の作品が「染・織/金工・七宝・硝子/漆・紙・木彫・籐・革・人形/陶芸/刺繍・組紐・樹脂・その他」の分野で展示されており、何れもそれぞれの主張があって面白い。素材をどう生かして使うか、またこの素材でこんな表現が可能なんだ、あるいはこんな繊細なことがとか大胆なことが、など作家の目のありようが個性的で色彩も様々、平面あり立体あり・・・と興味深く楽しめた。

会期が短いためか、鑑賞者も多く会場は賑わっていた。

ところで北浦和にある埼玉県立近代美術館に出掛けるのはなんだか久しぶり。

しかもここは約7カ月の大規模改修を終えてこの4月に開館したばかりだという。

北浦和駅西口から徒歩3分という便利なところだが、美術館は北浦和公園内にあるので緑が多く、その緑を目にするだけでほっとする。

公園内はこんな風に彫刻が立っていたり・・・

そうして見えてきた美術館の建物。

外観に変化はないようだ。

中から外を、切り取られ区切られた空を見る。

地下の吹き抜けから上を見上げる。

夜の成田空港、南ウイング。

人の姿も少なく、がら~んとしてます。

この日、22:30のトルコ航空の便が最終で、しかも出発予定時間が30分繰り上がってました。

窓口で理由をきいたところ、予定時間に到着するためにこうなったのだとか・・・え?!

しかし、成田空港って眠らない空港じゃなくって、眠る時には眠る空港なのねぇ~。

息子がこちらに来る時にトルコ航空の機内で受け取ったという一セット。

中には靴下、アイマスク、歯磨きセット、耳栓、リップクリームが入ってます。

成田空港まで、2時間強・・・遠い、やっぱり遠い。

スペインまで、イスタンブール経由で乗り継ぎ時間を含めて20時間・・・遠い、やっぱり遠い、ね。

人の姿も少なく、がら~んとしてます。

この日、22:30のトルコ航空の便が最終で、しかも出発予定時間が30分繰り上がってました。

窓口で理由をきいたところ、予定時間に到着するためにこうなったのだとか・・・え?!

しかし、成田空港って眠らない空港じゃなくって、眠る時には眠る空港なのねぇ~。

息子がこちらに来る時にトルコ航空の機内で受け取ったという一セット。

中には靴下、アイマスク、歯磨きセット、耳栓、リップクリームが入ってます。

成田空港まで、2時間強・・・遠い、やっぱり遠い。

スペインまで、イスタンブール経由で乗り継ぎ時間を含めて20時間・・・遠い、やっぱり遠い、ね。

4月17日に東京オペラシティ3F、近江楽堂にて開催されました『beyond the complexity/複雑さの向こうへ』、好評の内に終了いたしました。

ご来場くださった大勢のお客様に深く感謝申し上げます。

ありがとうございました~

!!

!!次回の公演は7月25日(金)19:00より、同じく近江楽堂@東京オペラシティにて行われます。どうぞ、ご期待下さいませ。

来たる4月17日に開催されますコンサート『beyond the complexity/複雑さの向こうへ』をご案内いたします。

来たる4月17日に開催されますコンサート『beyond the complexity/複雑さの向こうへ』をご案内いたします。 一時帰国します愚息の守谷敦がリコーダー&音楽監督を務めますこちらの音楽会は、4月17日に東京オペラシティ3F、近江楽堂にて『beyond the complexity/複雑さの向こうへ』と題し開催されます。

一時帰国します愚息の守谷敦がリコーダー&音楽監督を務めますこちらの音楽会は、4月17日に東京オペラシティ3F、近江楽堂にて『beyond the complexity/複雑さの向こうへ』と題し開催されます。今回は中世末期14世紀末から15世紀初頭にかけて発達した複雑なリズムが楽しい作品を演奏いたします。

ご興味、お時間ございましたら是非是非、お出かけ下さいませ。

皆様のご予約、お越しを心よりお待ちいたしております。

♪日時:4月17日(木) 19:00開演 (18:30開場)

♪会場:近江楽堂(東京オペラシティ3F 京王新線初台駅より徒歩5分)

♪全自由席:前売3500円 当日4000円

♪出演:歌・阿部早希子 ゴシックハープ・久保田潤子 オルガネット・矢野薫 リコーダー&音楽監督・守谷敦

出演者より~今回のコンサートは西欧中世末期に現れたアルス・スブティリオルと呼ばれるジャンルを取り扱います。この音楽は非常に複雑なリズムをその特徴としていますが、その複雑さの向うに眠っている中世人の音楽に対する感覚とその美しさをご来場いただいた皆様と共有したいと存じます。

チケット予約・取り扱い:

チケット予約・取り扱い:AM音楽事務所::tel&fax. 04-2953-1459(お問い合わせもどうぞ)

東京古典楽器センター:tel. 03-3952-5515

e-mail:gandharva.am♪gmail.com または、t_bene♪ja2.so-net.ne.jp

e-mail:gandharva.am♪gmail.com または、t_bene♪ja2.so-net.ne.jp (メールをご利用の方は、♪を@にしてご送信下さい。また件名に「beyond the complexity」または「複雑さの向うへ」とご記入の上ご送信下さい。)

チラシ表・裏(クリックで拡大します)

チラシ表・裏(クリックで拡大します)

ふと足元を見やれば、枯れ草色だった地面があおくなり、そこここで花が咲いている。

シャガがもう開く時になっていたんだなぁ~。

すみれも色々・・・

タンポポはまんまる綿毛まで。

オオイヌノフグリ、ペンペン草など。

ローズマリー(右)も咲く、

地面にカメラを近付けてしげしげ眺める。

シャガがもう開く時になっていたんだなぁ~。

すみれも色々・・・

タンポポはまんまる綿毛まで。

オオイヌノフグリ、ペンペン草など。

ローズマリー(右)も咲く、

地面にカメラを近付けてしげしげ眺める。

季節はぐんぐん、その足を速めています。

今、公園は八重桜が満開。

その多彩な色。

桜に負けじと(と花は思ってないでしょうなぁ~)色々な木々の花が次々開いています。

一重も八重も・・・。

細かくぎっしり・・・。

今、公園は八重桜が満開。

その多彩な色。

桜に負けじと(と花は思ってないでしょうなぁ~)色々な木々の花が次々開いています。

一重も八重も・・・。

細かくぎっしり・・・。

夕映えに桜が染まっていた。

夕陽を背に振り返ると桜の山の中に一本の小道。

おや?足元に菫が・・・。

季節は音もなく桜の時候を過ぎようとしているんだな。

夕陽を背に振り返ると桜の山の中に一本の小道。

おや?足元に菫が・・・。

季節は音もなく桜の時候を過ぎようとしているんだな。

つい2,3日前にはちらほらとしか咲いてなかった稲荷山公園界隈の桜がここのところの気温の上昇で一斉に開き始めてます。

ただ、満開にはまだ間がある感じ。木によって、その場所によって花の開き方は異なっています。

桜の樹の下をのんびり散歩する人・・・

ボール遊びに興じる子どもたち・・・

青い空と芝生と桜と。

寝転がって見上げる空は眩しいだろうな。

背中は温かいだろうな。

大人も子どもも、犬たちも愉快に遊ぶ。

美味しく食べる。

今年も忘れず咲いてくれたことが嬉しい。