先日、かかりつけの耳鼻咽喉科医院を定期受診した際に、最近の疑問点について相談してみました。私の場合、鼻洗浄と抗アレルギー薬と点鼻薬で対応しつつ、鼻水を出して鼻づまり状態を改善させるカルボシステイン錠を服用することで対処していますが、この効果時間が意外に短いことが背景にあります。

ということでした。また、薬局の薬剤師さんも同意見でしたので、服薬間隔のシミュレーションを試みました。まず、基礎データとして Google で「カルボシステイン 薬物動態」で検索し、この薬の血中濃度のデータを含む資料(*1)を見つけましたので、このグラフから服用後の時間(h)と血中濃度の値(μg/mL)を読み取り、表計算に記入します。元データは服用後30分のものもありましたが、今回は1日の変化を1時間単位で見たいので割愛し、朝食時刻を固定して昼食後と夕食後の服用時刻を少しずつずらしてグラフを重ね合わせ、血中濃度の変化を見たものです。

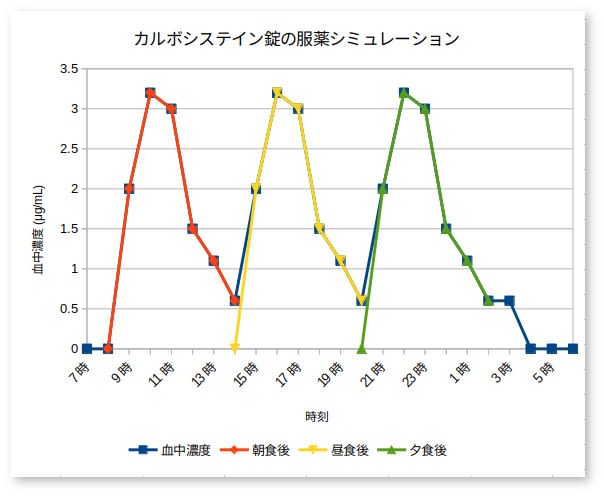

その結果、朝食後、昼食後、夕食後の服用時刻をそれぞれ8時、13時、19時としたときの血中濃度の変化は次のようになります。

この場合、生活時間帯には合致しており、日中の血中濃度は確保されていますが、夜間、特に未明から朝方は血中濃度はずっとゼロになってしまいます。夜中に目が覚める、朝の鼻づまりなどの理由はこれで説明がつきます。

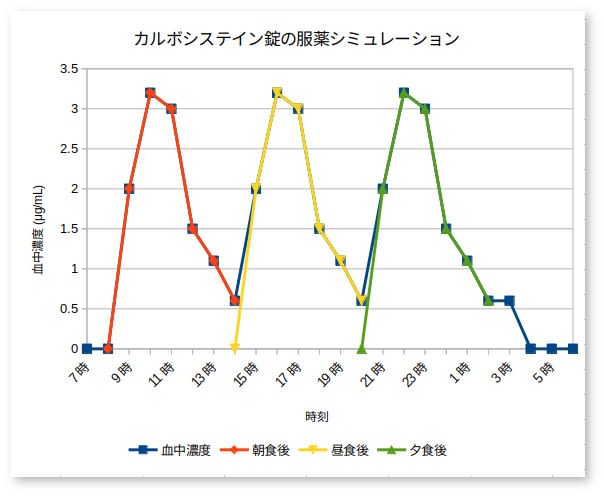

そこで、朝食後の服用時刻は同じ8時とし、昼食後と夕食後を6時間ずつあけてそれぞれ14時、20時にしてみると、血中濃度の変化は次のようになります。

この場合、日中の血中濃度は最低でも0.5μg/mLとなり、明け方近くにようやく0になる形ですので、良質な睡眠が期待できそうです。

ふーむ。服用忘れに注意する必要はありますが、これなら今よりももう少し改善が期待できるかもしれません。試してみる価値はありそうです。若い頃、なにかと表計算でシミュレーションしてみた経験が、こんな形で役立っています。LibreOffice の Calc がフリーで使えるのがほんとにありがたいところです。

(*1): 気道粘液調整・粘膜正常化剤 日本薬局方 L-カルボシステイン錠〜JAPIC PDFファイルの1頁、右下の血中濃度のグラフより。

私:最近は鼻づまりがだいぶ改善されてきているが、夜中に鼻づまりで目がさめたり、朝、とくに朝食前がフガフガしてしまいます。カルボシステイン錠の服用間隔が、夕食後から朝食後まで12時間と長いので、夕食後すぐではなく食後1〜2時間くらいで服用することにしてもかまわないでしょうか。

先生:問題ありません。

ということでした。また、薬局の薬剤師さんも同意見でしたので、服薬間隔のシミュレーションを試みました。まず、基礎データとして Google で「カルボシステイン 薬物動態」で検索し、この薬の血中濃度のデータを含む資料(*1)を見つけましたので、このグラフから服用後の時間(h)と血中濃度の値(μg/mL)を読み取り、表計算に記入します。元データは服用後30分のものもありましたが、今回は1日の変化を1時間単位で見たいので割愛し、朝食時刻を固定して昼食後と夕食後の服用時刻を少しずつずらしてグラフを重ね合わせ、血中濃度の変化を見たものです。

その結果、朝食後、昼食後、夕食後の服用時刻をそれぞれ8時、13時、19時としたときの血中濃度の変化は次のようになります。

この場合、生活時間帯には合致しており、日中の血中濃度は確保されていますが、夜間、特に未明から朝方は血中濃度はずっとゼロになってしまいます。夜中に目が覚める、朝の鼻づまりなどの理由はこれで説明がつきます。

そこで、朝食後の服用時刻は同じ8時とし、昼食後と夕食後を6時間ずつあけてそれぞれ14時、20時にしてみると、血中濃度の変化は次のようになります。

この場合、日中の血中濃度は最低でも0.5μg/mLとなり、明け方近くにようやく0になる形ですので、良質な睡眠が期待できそうです。

ふーむ。服用忘れに注意する必要はありますが、これなら今よりももう少し改善が期待できるかもしれません。試してみる価値はありそうです。若い頃、なにかと表計算でシミュレーションしてみた経験が、こんな形で役立っています。LibreOffice の Calc がフリーで使えるのがほんとにありがたいところです。

(*1): 気道粘液調整・粘膜正常化剤 日本薬局方 L-カルボシステイン錠〜JAPIC PDFファイルの1頁、右下の血中濃度のグラフより。