《フィルムカメラ時代》

親が外出好きで、子供の頃からよく家族旅行に出かけた。

その時親父は8ミリムービーカメラ、35ミリフィルムのカメラを持ち歩き、

家でも観光地を歩いている動画なんかをしょっちゅう上映して観た記憶がある。

そのあおりでか、小学校高学年になると自分もコンパクトカメラを持つようになり、

写真を撮りまわるのが楽しくなっていたっけ。

親父の持ってたカメラは“ミノルタSR-7”という一眼レフだった。

それはピントや露出まで全て自分で調整して撮るマニュアル式で

撮影時はまず被写体の近くまで行ってカメラに付いた小窓に光を入れて測光し、

レンズの根元のダイヤルを調整して、尚且つピントも合わせるので

レンズの周りはダイヤルだらけだった。

自分のコンパクトカメラはピントのみ合わせるだけなので簡単だ。

確か“オリンパス35ED”って名だった。

で、コレらはフィルムカメラだ。今はこんな方式のカメラを使う人は少ない。

いちいちカメラの後の大きな蓋を開け、円筒のフィルムケースから延びた

フィルムをカメラのスプロケットに噛ませ、巻き上げレバーを回したときに

ちゃんと中でフィルムが送られるかを確認しなければならない。

そしてフィルムの種類によって違う感光度をカメラのセレクターで設定する。

今考えればなんちゅうメンドクサイ事してたんだと思うけど、

好きが功して自分は小学生の頃からそれが何の苦もなく出来ていた。

↑オリンパス35ED。これにフラッシュユニットを付けた状態で持ち歩いた

中学生くらいになったら親父のSR-7も使ったり、

親戚の叔父が持ってた“キャノンF-1”も借りて使いこなした。

ミノルタSR-7、キャノンF-1はシャッターを切ると中のミラーが動いて

「バシャラッ」と重く凄い音がして、これがたまらなく快感だった。

スマホのカメラのシャッターを切るとコレを真似た電子音がしたりするけど、

本物はそれに加えて微かな振動もあるからね。

「シャッター切った!」って感じがたまらないのだ。

高校生になったら、この趣味が更に加速。

アルバイトで得た金銭で買ったのは“ニコンFE”というカメラだった。

電子機器が付いたカメラなのでピント以外はオートでやってくれるスグレモノだ。

親父はニコン製のカメラに憧れていたのでその時ちょっと羨ましがってたっけ。

そして更にはアクセサリーにも凝るようになり、望遠レンズや広角レンズ、

連続撮影が出来るモータードライヴというパーツも購入。

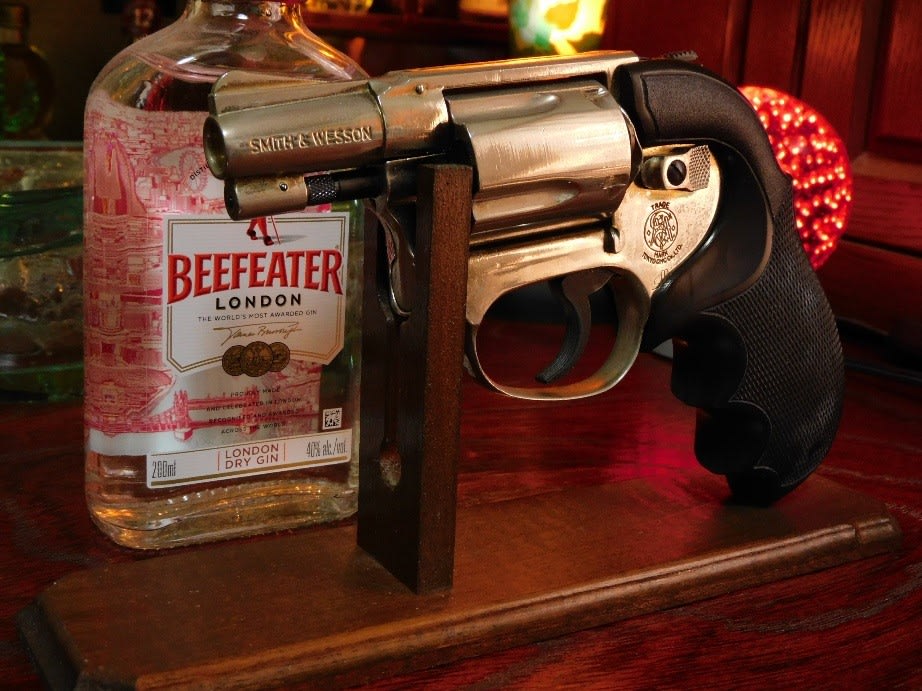

結局あんまり使わなかったけど、カメラの下に付けてピストルを撃つように

引き金を引いて撮影できる“ピストルグリップ”なんて云う部品も買った。

モータードライヴとこれを組み合わせると機関銃を撃つみたいにして

「バシャバシャバシャバシャ…」と連続にシャッターが切れる。

48枚撮りフィルムもアッという間になくなるから、これはあんまりやらない方がいい。

…とにかく、その時期は小使いを殆どこれに使ってたっけなあ。

↑ピストルグリップ

働くようになって、仕事仲間と遠出することも増えてくる。

その時感じたのが、カメラを持参するのが自分だけ、という状況だった。

カメラで写真を撮るというのをフツーの人はあまりしないのだ。

なので自分は何時もカメラマン的同行者になり、

後日、写真をプリントして皆に配るのが常になる。あたりまえではあるけど

そうなるとどうしても“自分自身が写った写真が圧倒的に少ない”のである。

記念撮影ではセルフタイマーで自分も入るが、スナップ写真は他人ばかりが写ってる。

ごくタマに、「…さん撮ってあげましょう」と言われる事もあるけど、

持ってるカメラのせいもありカメラオンチの人はまず言わない。

そんなこんなで自分が写った写真はほぼセルフタイマー撮影の写真だけだった。

ま、いいンだけどね。

その後、重たいカメラがだんだんおっくうになり、新しいカメラを買った。

これが“オリンパスL-1”というカメラ。

ニコンFEより安価で、高倍率ズームや連写機能がデフォルトで内臓されているし、

なんと言っても軽い。この「軽い」という事がなんと素晴らしいかに気がつく。

替えレンズとかの部品も持参しないのでヘンな肩掛けカバンも不要。

L-1を選んだ理由は、それまでの一眼レフカメラに比べ幅が狭くて前後に長く

上から見るとほぼ“L”の字形をしている。だからこんなネームなのかな。

とにかく形がカッコイイのだ。これは結構永い期間使ったね。

↑オリンパスL-1。前後に長く幅が狭いカメラだった。

でもその後暫くカメラ趣味から遠ざかってた時期があって、

その時期は“キャノン オートボーイ3”っていう安いコンパクトカメラを使ってた。

「まァなんでもイイから写りゃあええわ」みたいな感覚でね。

ピントまでオートで便利だったんだけど、ある時遠出先で集合写真を撮る際

大失敗をやらかした。三脚に固定し、セルフタイマーで数人一行が揃った大事な

記念写真だったのに、ファインダーを覗いた画面のピントを合わせるセンターの

レンジにタマタマ人が来ていなかったせいで奥の方にピントが合ってしまい

人物の顔が全員ピンボケになってしまった。

そういう場合のやり方も知っていたのに怠ってしまったのだ。

出来上がった写真を見てもの凄く悔しかったのを憶えているなあ。

…そう、フィルム写真は現像が済むまで映り具合を確認できないのだ。

《デジカメ時代到来》

パソコンを使うようになった頃、親が知り合いからデジカメを貰った。

その人は少し金持ちで、新しいのを買ったので前に使ってたのをあげる、

という事だったみたいだ。

でも当然、そのカメラを一番利用しだしたのは自分だった。

撮れた写真をカメラの後面の画面で確認でき、更にパソコンに繋げて

撮った写真をプリンターから出力できる。こりゃアなんと便利なことか。

印刷の紙にするだけなら現像に出さなくていい。

暫くソレを使ってたんだけどやはりもっといいのが欲しくなってきて、

“オリンパスSZ14”というデジカメを購入。

コンパクトなのになんとなく昔からの一眼レフカメラらしいスタイルで、

持ち歩き易く写真の解像度も貰ったカメラより格段にアップした。

本ブログをやりだした頃はコレを使ってたので、

初期の写真は全てこれで撮影したものだ。

小さい物を近接状態で写す場合は一眼レフカメラに限る。

“オリンパス35ED”や“キャノン オートボーイ3”のような

ファインダー窓が上に付いた(写す為のレンズと別の場所)タイプでは

覗いた画像と実際の写真が全く違うものになる。実際失敗も多かったしね。

まァ、デジカメは全て後の画面に実際の写る画そのものが出てるから

そんな心配はないのかな。

↑オリンパスSZ14…やっぱり自分はオリンパスに縁があるようだ

しかしまだ10年も使わないある日、突然ズームレンズが出っ張ったまま動かなくなった。

電源も入らない。「?なんだこれ、衝撃も与えた覚えがないのにいきなり動かん」

…で、家電量販店の修理コーナーに持っていったけど「直りません」と言われた。

なんといきなりお別れの時が…形もカッコよくて気に入ってたカメラだったのになあ(悲)。

電子部品が多くなって来ると突然こんな故障があるから困る。

ブログも続けられなくなるしで、早速新しいデジカメを買いに行ったんだけど

勿論もう同じカメラは売ってなくて、その他のコンパクトタイプに気に入ったのが見つからず、

結果昔のようなフツーサイズの一眼レフタイプカメラを購入。

“ニコン クールピックスB600”というヤツだ。 久々のニコン。

解像度も性能も格段にアップしたしデジカメではあるんだけど、

以前持ってた“ニコンFE”とほぼ同サイズで首から提げると物々しい。

大きいのでイベントや展示会に持っていく時はカバンが必要になり、

またややおっくうな状態が続いている。

↑ニコン クールピックスB600

《カシメル写真館》

↑万博記念公園にて撮影(2枚)

↑岸和田カンカンベイサイドモールにて撮影

↑港区Gライオンミュージアムにて撮影

↑中之島美術館にて撮影

親が外出好きで、子供の頃からよく家族旅行に出かけた。

その時親父は8ミリムービーカメラ、35ミリフィルムのカメラを持ち歩き、

家でも観光地を歩いている動画なんかをしょっちゅう上映して観た記憶がある。

そのあおりでか、小学校高学年になると自分もコンパクトカメラを持つようになり、

写真を撮りまわるのが楽しくなっていたっけ。

親父の持ってたカメラは“ミノルタSR-7”という一眼レフだった。

それはピントや露出まで全て自分で調整して撮るマニュアル式で

撮影時はまず被写体の近くまで行ってカメラに付いた小窓に光を入れて測光し、

レンズの根元のダイヤルを調整して、尚且つピントも合わせるので

レンズの周りはダイヤルだらけだった。

自分のコンパクトカメラはピントのみ合わせるだけなので簡単だ。

確か“オリンパス35ED”って名だった。

で、コレらはフィルムカメラだ。今はこんな方式のカメラを使う人は少ない。

いちいちカメラの後の大きな蓋を開け、円筒のフィルムケースから延びた

フィルムをカメラのスプロケットに噛ませ、巻き上げレバーを回したときに

ちゃんと中でフィルムが送られるかを確認しなければならない。

そしてフィルムの種類によって違う感光度をカメラのセレクターで設定する。

今考えればなんちゅうメンドクサイ事してたんだと思うけど、

好きが功して自分は小学生の頃からそれが何の苦もなく出来ていた。

↑オリンパス35ED。これにフラッシュユニットを付けた状態で持ち歩いた

中学生くらいになったら親父のSR-7も使ったり、

親戚の叔父が持ってた“キャノンF-1”も借りて使いこなした。

ミノルタSR-7、キャノンF-1はシャッターを切ると中のミラーが動いて

「バシャラッ」と重く凄い音がして、これがたまらなく快感だった。

スマホのカメラのシャッターを切るとコレを真似た電子音がしたりするけど、

本物はそれに加えて微かな振動もあるからね。

「シャッター切った!」って感じがたまらないのだ。

高校生になったら、この趣味が更に加速。

アルバイトで得た金銭で買ったのは“ニコンFE”というカメラだった。

電子機器が付いたカメラなのでピント以外はオートでやってくれるスグレモノだ。

親父はニコン製のカメラに憧れていたのでその時ちょっと羨ましがってたっけ。

そして更にはアクセサリーにも凝るようになり、望遠レンズや広角レンズ、

連続撮影が出来るモータードライヴというパーツも購入。

結局あんまり使わなかったけど、カメラの下に付けてピストルを撃つように

引き金を引いて撮影できる“ピストルグリップ”なんて云う部品も買った。

モータードライヴとこれを組み合わせると機関銃を撃つみたいにして

「バシャバシャバシャバシャ…」と連続にシャッターが切れる。

48枚撮りフィルムもアッという間になくなるから、これはあんまりやらない方がいい。

…とにかく、その時期は小使いを殆どこれに使ってたっけなあ。

↑ピストルグリップ

働くようになって、仕事仲間と遠出することも増えてくる。

その時感じたのが、カメラを持参するのが自分だけ、という状況だった。

カメラで写真を撮るというのをフツーの人はあまりしないのだ。

なので自分は何時もカメラマン的同行者になり、

後日、写真をプリントして皆に配るのが常になる。あたりまえではあるけど

そうなるとどうしても“自分自身が写った写真が圧倒的に少ない”のである。

記念撮影ではセルフタイマーで自分も入るが、スナップ写真は他人ばかりが写ってる。

ごくタマに、「…さん撮ってあげましょう」と言われる事もあるけど、

持ってるカメラのせいもありカメラオンチの人はまず言わない。

そんなこんなで自分が写った写真はほぼセルフタイマー撮影の写真だけだった。

ま、いいンだけどね。

その後、重たいカメラがだんだんおっくうになり、新しいカメラを買った。

これが“オリンパスL-1”というカメラ。

ニコンFEより安価で、高倍率ズームや連写機能がデフォルトで内臓されているし、

なんと言っても軽い。この「軽い」という事がなんと素晴らしいかに気がつく。

替えレンズとかの部品も持参しないのでヘンな肩掛けカバンも不要。

L-1を選んだ理由は、それまでの一眼レフカメラに比べ幅が狭くて前後に長く

上から見るとほぼ“L”の字形をしている。だからこんなネームなのかな。

とにかく形がカッコイイのだ。これは結構永い期間使ったね。

↑オリンパスL-1。前後に長く幅が狭いカメラだった。

でもその後暫くカメラ趣味から遠ざかってた時期があって、

その時期は“キャノン オートボーイ3”っていう安いコンパクトカメラを使ってた。

「まァなんでもイイから写りゃあええわ」みたいな感覚でね。

ピントまでオートで便利だったんだけど、ある時遠出先で集合写真を撮る際

大失敗をやらかした。三脚に固定し、セルフタイマーで数人一行が揃った大事な

記念写真だったのに、ファインダーを覗いた画面のピントを合わせるセンターの

レンジにタマタマ人が来ていなかったせいで奥の方にピントが合ってしまい

人物の顔が全員ピンボケになってしまった。

そういう場合のやり方も知っていたのに怠ってしまったのだ。

出来上がった写真を見てもの凄く悔しかったのを憶えているなあ。

…そう、フィルム写真は現像が済むまで映り具合を確認できないのだ。

《デジカメ時代到来》

パソコンを使うようになった頃、親が知り合いからデジカメを貰った。

その人は少し金持ちで、新しいのを買ったので前に使ってたのをあげる、

という事だったみたいだ。

でも当然、そのカメラを一番利用しだしたのは自分だった。

撮れた写真をカメラの後面の画面で確認でき、更にパソコンに繋げて

撮った写真をプリンターから出力できる。こりゃアなんと便利なことか。

印刷の紙にするだけなら現像に出さなくていい。

暫くソレを使ってたんだけどやはりもっといいのが欲しくなってきて、

“オリンパスSZ14”というデジカメを購入。

コンパクトなのになんとなく昔からの一眼レフカメラらしいスタイルで、

持ち歩き易く写真の解像度も貰ったカメラより格段にアップした。

本ブログをやりだした頃はコレを使ってたので、

初期の写真は全てこれで撮影したものだ。

小さい物を近接状態で写す場合は一眼レフカメラに限る。

“オリンパス35ED”や“キャノン オートボーイ3”のような

ファインダー窓が上に付いた(写す為のレンズと別の場所)タイプでは

覗いた画像と実際の写真が全く違うものになる。実際失敗も多かったしね。

まァ、デジカメは全て後の画面に実際の写る画そのものが出てるから

そんな心配はないのかな。

↑オリンパスSZ14…やっぱり自分はオリンパスに縁があるようだ

しかしまだ10年も使わないある日、突然ズームレンズが出っ張ったまま動かなくなった。

電源も入らない。「?なんだこれ、衝撃も与えた覚えがないのにいきなり動かん」

…で、家電量販店の修理コーナーに持っていったけど「直りません」と言われた。

なんといきなりお別れの時が…形もカッコよくて気に入ってたカメラだったのになあ(悲)。

電子部品が多くなって来ると突然こんな故障があるから困る。

ブログも続けられなくなるしで、早速新しいデジカメを買いに行ったんだけど

勿論もう同じカメラは売ってなくて、その他のコンパクトタイプに気に入ったのが見つからず、

結果昔のようなフツーサイズの一眼レフタイプカメラを購入。

“ニコン クールピックスB600”というヤツだ。 久々のニコン。

解像度も性能も格段にアップしたしデジカメではあるんだけど、

以前持ってた“ニコンFE”とほぼ同サイズで首から提げると物々しい。

大きいのでイベントや展示会に持っていく時はカバンが必要になり、

またややおっくうな状態が続いている。

↑ニコン クールピックスB600

《カシメル写真館》

↑万博記念公園にて撮影(2枚)

↑岸和田カンカンベイサイドモールにて撮影

↑港区Gライオンミュージアムにて撮影

↑中之島美術館にて撮影