一つの記録メモ。以下。。

《聴衆(しょくん)よ、「神」をも「呪い」をも恐れぬ男、リゴレットの内面(こころ)の叫びを聞きたまえ!》

作曲家ヴェルディが、オペラ『リゴレット』を作曲しようと思い立った動機には、道化師「リゴレット」(原作の、ヴィクトル・ユゴー作の戯曲『王は楽しむ』では、道化師の名前は「トリブレ」であった)という人物への思い入れが多分にあった。

当時の慣習で、ヴェルディは、台本作者のピアーヴェを通じて、劇場のあるヴェネツィアの検閲所に作品の上演許可を求めたが、検閲当局は、当初、「この題材は、オペラとして上演されるのにふさわしくない。従って許可できない」と、ヴェルディたちに通告した。その理由のひとつには、主人公が、肉体的なハンディを背負った人間で、しかも、道化師のような卑しい身分の者というのは先例がないから、というものだった。ヴェルディはそれに対して次のように強く反発した。「(以下、大意要約)瘤を背負った男が歌ってなぜ悪いのか? この男は見かけは醜悪で人びとの笑いものになっているかもしれないが、その情熱的な心、愛情豊かな気持ちは素晴らしい! それを私は描きたいのだ。」(1850年12月14日付の、ヴェルディから、ヴェネツィアのフェニーチェ座劇場支配人マルザーリ宛の手紙より)

さまざまな曲折を経ながら、しかし、作品の大事なところとヴェルディ自身が考える箇所ではけっして妥協することなく、やがて、ヴェルディの生涯の傑作オペラのひとつである『リゴレット』は完成されたのであった。

これから、ヴェルディが魅了された「リゴレット」という人物についてすこし見ていきたい。

第一幕。幕が開くと、まず、リゴレットが仕えている、女たらしの、マントヴァ公爵が登場。そして、ほどなくリゴレットも登場する。リゴレットは、女たらしの主人、マントヴァ公爵におもねる醜悪な姿の道化として描かれる。ここでの「道化」は、主人へのお追従ばかりを言って座を盛り上げる「幇間」みたいな立場であるが、リゴレットの主人へのおもねり方は、過剰なほどである。そこには、己が身の不具を非常に意識するあまりに、主人から必要以上に気に入られたい、愛をかけられたいという思いと、じつは、物語が進むにつれて追々判明するのであるが、自分の大事な娘を、女たらしの主人の毒牙にけっしてかけたくない、という思いとが交錯しているのである。自分の大事な娘を守るため、リゴレットの所業はエゴイスティックなほどに徹底している。娘には外出を禁止し、その一方で彼はせっせと他の者の娘や女房を主人の「毒牙」の前に斡旋提供してしまうのである。その結果、彼は、被害者のひとり、モンテローネ伯爵から呪いをかけられてしまう。「呪い」というものは、本来、神を信じるものにとってはまことに恐ろしいものであるが、絶大な権力を握っている主人から大層気に入られ、神をも恐れぬ「強がり」のリゴレットにとっては、「呪い」なぞなんのその、最初のうちは、「公爵様のごひいきに、誰一人手出しはできまい。」と嘯(うそぶ)くばかりなのである。

舞台が進む。やがて、娘ジルダが登場してくると、リゴレットは、宮廷での姿とはやや異なる、娘に深い愛をかけるひとりの父親の面を見せる。ただし、その愛情はどこか過剰でどこか屈折しているように見える。娘ジルダが「お父様、私は自分の家族のことを知りたいの。お父様のお名前も教えて下さいませんか。」と言えば、父親リゴレットは次のようにこたえる。「わしは、お前のそばにいるときだけ、打ちのめされた心が喜びを感じるのだ。お前は、わしの命! お前なくして地上でいったいどんな幸福を得るというのだろうか。。。お前には家族なぞおらぬのだ。わしの名前も、大した問題ではないぞ。」と。それに対して、ジルダは、「お父様がご自分の事を教えて下さらないのでしたら、せめてお母様のことを教えて下さいませんか。」と言う。それを聞いたリゴレットは、「ああ、この憐れな男にそれを言ってくれるな。失ってしまった幸せのことを思い出すのはつらすぎる。。。お前の母親はまことに天使であった。わしの数多の苦しみを理解してくれた。。。孤独で、かたわで、貧しいわしのことを不憫に思い、愛してくれたのだ。彼女が世を去り、今では冷たく黒い土くれが、あの優しかったいとおしい顔を覆っているのかと思うと、つらくてつらくてならぬ。。。ジルダよ、今はお前だけがわしに残された宝なのだ。ああ、神よ、ジルダをわしに与えてくれた神よ、いくら感謝しても、感謝しきれませぬ。。。! 」と言ってすすり泣く。あの、「神」をも「呪い」をも何とも思わないはずのリゴレットが、こんなにも弱気に「神」に祈りを捧げるものなのか!? と意外に感じるところである。これは、後におとずれる「悲劇」への予兆、伏線と見られなくもない。それを見ていたジルダは、これ以上父親を苦しませ悲しませたくないと思い、追及して聞くことをやめてしまう。そのことは、父親リゴレットの、そして娘ジルダの、それぞれへの愛情の深さを物語るエピソードではある。けれども、子どもから尋ねられているのにも関わらず、自分自身のことや家族のことをけっして語ろうとしない父親の姿には、どこか尋常でない、非常に屈折した思いを感じるのである。

そもそも子どもにとって、自分が何者かを知ることは当然の権利である。また、成長して大きくなるにつれて自分自身のアイデンティティの確立時期にかかると、子どもは、本能的な欲求として、自分のこと、親のことを知りたいと強く思うようになるものである。そういう意味で、さきほどの場面で、ジルダは当然の「問い」を発したわけなのだが、父親リゴレットの答えはジルダの期待するような答えではなかった。というよりも、実は、リゴレット自身、「答え」を知らなかったのかもしれない。その時代、その国に、身に不具を負って生まれ、人びとから卑しまれる「道化」を職業に択ばざるを得なかった自分自身の出自の理由をリゴレット自身知らなかった。だから、リゴレットは、自分の名前も自分が何者であるかも娘にきちんと告げられなかったのかもしれない。それはまさに、人間リゴレットの抱える、根源的な深い苦悩と言えるだろう。

この後、ドラマは、リゴレット、ジルダ父娘を中心として、終盤の「悲劇」に向かってひた走っていく。

リゴレットとしても、本当は、「神」を信じ、「呪い」を恐れる男でありたかった。。。それが叶わなかった理由が、まさに、このオペラ『リゴレット』で描かれているドラマであると言えるだろう。(了)

実はこれ、大学生だった頃、とあるオペラ公演のパンフレットに掲載される解説記事として頼まれ腕によりをかけて書きました。初めて原稿料を頂いた記念すべき一文です。。

ここのところ手にした短歌関係の散文書物のなかで、いちばんに挙げたいぐらいに心に響いている二冊がこれらです。尾崎左永子『佐太郎秀歌私見』角川学芸出版、塚本青史『わが父塚本邦雄』白水社。短歌ではなくて詩集だったら、一冊挙げるのはなんといっても『大岡信全詩集』思潮社。とかなんとか書きつつ、久々の休みの今日、入谷の昼飯へ帯同しようと考えているのは、なんとなく上田三四二『短歌一生』講談社学術文庫。再読です。

日本人ピアニストの演奏でいまいちばん惹かれているのは萩原麻未さんの演奏です。藤岡幸夫氏指揮の関西フィルをバックにショパン作曲『ピアノ協奏曲第1番』を弾かれた演奏が先日ラジオから流れていました。体調など調子が今一つだったのかミスタッチが多く聴かれましたが、そうではあっても、萩原さんのピアノの音色には他の追随を許さない独特の魅力があるように感じます。それが〈本物の凄さ〉というものなのかもしれません。

近頃は、しごとのあと、駒込駅近くのしもふり銀座から染井銀座までの長い長い昔ながらの風情ある商店街を自転車押しながら歩くことが楽しくて仕方ありません。といっても本当のお目当てはその後。染井銀座を抜けて少し歩いた後に遭遇するぽっかりと開けた西ヶ原みんなの公園の辺りの空。かつての東京外語大西ヶ原キャンパス跡。遮るもののない広々とした空のありようがたまりません。大好きな風景です。

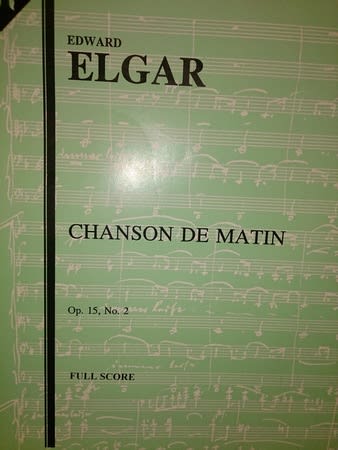

ところで、大岡信氏の詩集、最近我が家に来ました。はまっています。 そして、最近よくいじっている譜面。どういう風に伴奏を附けたらより効果的に鳴らせるか、いろいろ試行錯誤している最中です。。

そして、最近よくいじっている譜面。どういう風に伴奏を附けたらより効果的に鳴らせるか、いろいろ試行錯誤している最中です。。

昨日は、しごとのあとの夕方、郵便局に駆け込み、月例短歌10首を速達で投函。最近はブルネグロ飛行男爵統治の平和でのどかなブルネグロ公国の幸せな物語を心に浮かべようとしても、軍馬の蹄に蹂躙される小国家の民衆の悲劇、馬鹿な為政者への怒りばかりが心に浮かんでしまい、そういう重たい憂鬱な短歌ばかりになってしまうのが困りもの。。今朝は早起きして読響シンフォニックライブのマーラー、ブラームス、エルガーの素晴らしい演奏を鑑賞、束の間の心の洗濯になりました。

昨日はしごとに出かける前、5時起きして一時間かけて取り敢えずの短歌30首をつくり、一日しごとあとの夕方、喫茶店に一時間こもって添削、清書し、日暮れて暗くなった道を郵便局へ赴き、昨日の消印でぶじ投函を済ませ帰宅。20日必着締め切りの月例短歌10首がまったくできていないのに、なんだか気が抜けてしまう。

今週金曜日夜と土曜日夕方、NHK交響楽団の定期公演Cプログラムの演奏会があります。指揮は前回同様パーヴォ・ヤルヴィ氏、今度の独奏者はヴァイオリンの庄司紗矢香さん。今回はシベリウスのヴァイオリン協奏曲とショスタコーヴィチの交響曲第五番というプログラム。NHKホールというすごく大きな会場なので、今日問い合わせればまだ多少はチケットが残っているだろう、なんて暢気に思っていたのですが、なんとなんと、、物凄い人気で両日ともすでに前売りチケット完売、チケット当日売りも一切ありませんとのこと。。残念至極。。。ラジオ放送があるのが救いです。

昨晩、しごとのあと、電車を乗り継いで久しぶりにNHKホールへ出掛けました。今回10年ぶりの客演指揮で、NHK交響楽団首席指揮者への半年後の就任がすでに発表されているパーヴォ・ヤルヴィ氏とNHK交響楽団とのコンサートの初日。ホールの中は殆ど空席が見えないほど熱い聴衆でぎっしりでした。プログラムは、エルガー作曲のチェロ協奏曲〈独奏アリサ・ワイラースタインさん〉とマーラー作曲の交響曲第一番。チェロ協奏曲の後、アリサさんの素晴らしい演奏に対してなかなか鳴り止まぬ拍手に応えて奏されたアンコールは、バッハ作曲のチェロ組曲第三番から〈サラバンド〉。パーヴォ氏はオーケストラを精妙にドライブし、終始聴き手の心を掴んで正攻法で面白くぐいぐいと鳴らされていました。マーラーもすごくよかったです。とにかく素晴らしい演奏に感動しました。休憩時間、いらしていたミーシャ・マイスキー氏にたまたま廊下で遭遇し握手してもらったおまけも。おかげさまで心が存分に洗われた一夜になりました。