「トーハク『東寺展』は力が入っていました (前編)」のつづきも特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」の見聞録です。

今回の「東寺展」の目玉 は、なんといっても東寺講堂の立体曼荼羅21体のうち15体が展示されている「曼荼羅の世界」なのですが、私にとって「目からウロコ」

は、なんといっても東寺講堂の立体曼荼羅21体のうち15体が展示されている「曼荼羅の世界」なのですが、私にとって「目からウロコ」 だったのは、後七日御修法(ごしちにちみしほ)の展示でした

だったのは、後七日御修法(ごしちにちみしほ)の展示でした

毎年1月8日より14日までの7日間、平安~江戸時代には宮中の真言院で、そして明治以降は東寺灌頂院(かんじょういん)で行われているという「後七日御修法」という儀式のことは、今回、初めて知りました。

新年、1月1~7日の7日間、宮中で行われる神事のあとを引き継いで、真言密教の法会として営まれているという後七日御修法、帝(天皇)の御健康と国家の安泰・繁栄を祈る儀式だそうで、完全に非公開の「秘法」。

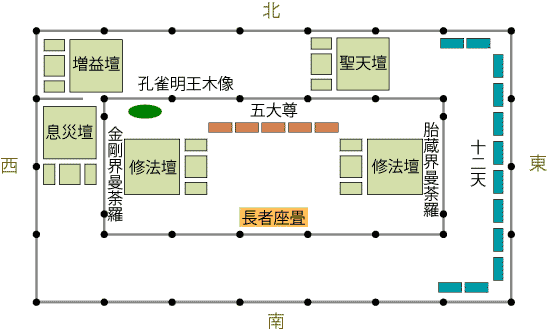

その後七日御修法が営まれる灌頂院の内部が再現展示されているのですよ

ご本尊 として掲げられる曼荼羅図、その前に並べられたお供物、壁に掲げられる仏画(五大尊像、十二天像)、そして、密教ならではの五鈷杵を始めとする法具が配置され(お坊さんはいない…

として掲げられる曼荼羅図、その前に並べられたお供物、壁に掲げられる仏画(五大尊像、十二天像)、そして、密教ならではの五鈷杵を始めとする法具が配置され(お坊さんはいない… )、一般人

)、一般人 にはまったく縁のない聖なる空間はこんなものなのだ、というものを垣間見ることができました(という気がしました

にはまったく縁のない聖なる空間はこんなものなのだ、というものを垣間見ることができました(という気がしました )。

)。

ところで、密教の曼荼羅図には、金剛界と胎蔵界の2種類 あって、両方を合わせて「両界曼荼羅図」と呼んだりします。

あって、両方を合わせて「両界曼荼羅図」と呼んだりします。

灌頂院では、両端の壁に、それぞれ金剛界と胎蔵界の曼荼羅図が掲げられ、1年ごとにご本尊が入れ替わる のだそうな。

のだそうな。

つまり、去年と今年とで、お坊さんたちがお祈りする方向が入れ替わるんですな。

この話を知った私は、エンドごとにストーンを滑らせる方向が逆 になるカーリングを連想

になるカーリングを連想 いたしました。

いたしました。

例えが適切か否か判断がつきませんけど…

立体曼荼羅は、東寺に行けば(現在のように仏様たちが出張中を除く)、拝観できます が、後七日御修法の「会場」を実際に拝見

が、後七日御修法の「会場」を実際に拝見 することは、出家して、真言宗の高僧にならなければ叶わない

することは、出家して、真言宗の高僧にならなければ叶わない わけで、もしかすると、今回の「東寺展」で一番の見どころは、この展示かも知れないと思った私でございました。

わけで、もしかすると、今回の「東寺展」で一番の見どころは、この展示かも知れないと思った私でございました。