この日に宿泊した宿は、旅館岡島屋さん。この宿は、伊勢路の街道沿いに位置し、江戸時代は伊勢を出た、初日の宿として栄えたという。創業は天保7年と言うことでなかなかの趣のある宿だった。現在の建物は昭和に入って建て替えられているが、ご主人が、世話好きで今後のコースの案内など丁寧にしてくれた。

岡島屋の前で記念写真を撮って出発する。

JRの線路沿いの道を進む。山の裾野には霧がかかっているが。青空が広がっており、この日も天気が良さそうだ。

バカ曲りの入り口に着いた。この面白い名前の由来は、近くの不動谷が昔から難所で大曲を余儀なくされたことから名付けられたという。

入り口から坂を下っていき、赤い鉄階段を降りるとトンネルの入り口だ。

トンネルの上はJRの線路が通っている。沢が流れているトンネルの中をくぐり、反対側に出る。

さらに進んでいくと行き止まりとなる。バカ曲り橋が架かっていた場所だ。現在は、大雨で橋が流されてしまい直進することができない。橋の手前に沢に降りる道が付いており、沢の中を歩いて反対側の道にたどり着く。

国道42号線の高架の下を通り抜ける。

獣害よけのゲートを開けて反対側に出る。

沢に沿って進むと、年代物のレンガ造りの橋が見えてきた。1907年に作られた美しいレンガ造りの橋で二つのアーチがあったことから眼鏡橋と呼ばれていたようだが、アーチの一つは線路敷設のため埋没してしまったらしい。

行き倒れの墓を通り過ぎると「殿様井戸」に着いた。昔、鷹狩りに来た殿様がこの井戸の前で休んだということから名前が付いたようだ。

集落の中の熊野古道沿いに、面白い民家があった。昭和の懐かしいキャラクターグッズや高校野球のタオルが飾られていた。ナニコレ珍百景にでも出てきそうな風景だ。

高速道路の手前まで来ると、お城が見えてきた。新興宗教団体の建物らしい。赤い鳥居が目立つ。

弁慶岩。武蔵坊弁慶が、紀州の旅の途中、この岩で休んだという。

国道42号の下を潜っていくと“三瀬の渡し”入り口だ。三瀬の渡しを利用しないと、宮川沿いに大きく6キロほど迂回しないと熊野古道伊勢路に繋がらない。昔の人も渡しを使っていただろうと言うことで、宮川を渡ることにしていた。

坂を下りていくと宮川の畔が見える。

あらかじめ“三瀬の渡し保存会”の人に予約してあったので、我々のために10名ほどの人たちが準備して待っていてくれた。川幅は数十mほどあり、歩いて渡ることはできない。いろんな場所で渡しはなくなってしまっているが、ここだけは地元の人たちがしっかり守っていてくれるのでありがたい限りだ。

ライフジャケットを装着して舟に乗り込む。

対岸の人が我々を撮ってくれた。

わずか数分で対岸に到着する。これだけで6キロを短縮できるのだからありがたい。

渡しの先は、三瀬坂峠越えだ。未舗装の峠道を上りきると三瀬坂峠に到着する。

峠越えを終わり、再び舗装路に入る。大きな杉木立が並ぶ敷地内は、内宮(皇大神宮)の別宮である瀧原宮だ。

瀧原宮には入ったことがないので、参拝していく。

こちらは御手洗場。内宮の五十鈴川の手洗い場と同じように自然の中で身を清めてから、参拝する。

宮域には瀧原宮と瀧原竝宮の2つの別宮のほか、瀧原宮所管社が3社あり、参拝する順序があり、それに従って参拝していく

ちょうどお昼となり、瀧原宮近くの道の駅「木つつき館」で昼食を済ます。

途中で見かけた面白い広告。“ん!”とは何だろうと見に行ってみる。よく見ると広告主募集の看板だった。

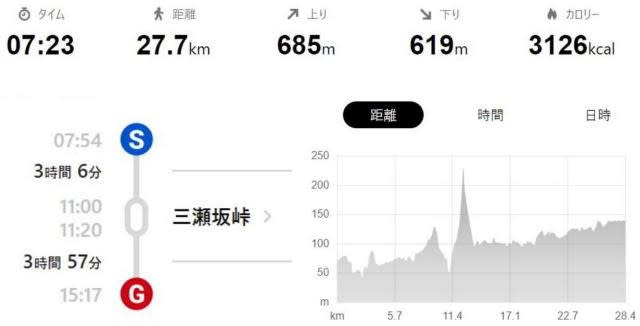

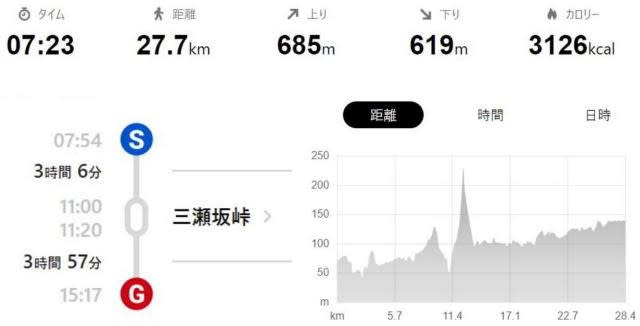

15:17。この日の宿となる“紀勢荘”さんに到着する。2日目の走行距離は、27.7キロ。走行時間は、7時間23分だった。

参考1.2日目のコースマップ

参考2.2日目の高低図&コースタイム

「2020第1回熊野古道ジャーニーマラニック:伊勢路編その1-3日目」に続く。

岡島屋の前で記念写真を撮って出発する。

JRの線路沿いの道を進む。山の裾野には霧がかかっているが。青空が広がっており、この日も天気が良さそうだ。

バカ曲りの入り口に着いた。この面白い名前の由来は、近くの不動谷が昔から難所で大曲を余儀なくされたことから名付けられたという。

入り口から坂を下っていき、赤い鉄階段を降りるとトンネルの入り口だ。

トンネルの上はJRの線路が通っている。沢が流れているトンネルの中をくぐり、反対側に出る。

さらに進んでいくと行き止まりとなる。バカ曲り橋が架かっていた場所だ。現在は、大雨で橋が流されてしまい直進することができない。橋の手前に沢に降りる道が付いており、沢の中を歩いて反対側の道にたどり着く。

国道42号線の高架の下を通り抜ける。

獣害よけのゲートを開けて反対側に出る。

沢に沿って進むと、年代物のレンガ造りの橋が見えてきた。1907年に作られた美しいレンガ造りの橋で二つのアーチがあったことから眼鏡橋と呼ばれていたようだが、アーチの一つは線路敷設のため埋没してしまったらしい。

行き倒れの墓を通り過ぎると「殿様井戸」に着いた。昔、鷹狩りに来た殿様がこの井戸の前で休んだということから名前が付いたようだ。

集落の中の熊野古道沿いに、面白い民家があった。昭和の懐かしいキャラクターグッズや高校野球のタオルが飾られていた。ナニコレ珍百景にでも出てきそうな風景だ。

高速道路の手前まで来ると、お城が見えてきた。新興宗教団体の建物らしい。赤い鳥居が目立つ。

弁慶岩。武蔵坊弁慶が、紀州の旅の途中、この岩で休んだという。

国道42号の下を潜っていくと“三瀬の渡し”入り口だ。三瀬の渡しを利用しないと、宮川沿いに大きく6キロほど迂回しないと熊野古道伊勢路に繋がらない。昔の人も渡しを使っていただろうと言うことで、宮川を渡ることにしていた。

坂を下りていくと宮川の畔が見える。

あらかじめ“三瀬の渡し保存会”の人に予約してあったので、我々のために10名ほどの人たちが準備して待っていてくれた。川幅は数十mほどあり、歩いて渡ることはできない。いろんな場所で渡しはなくなってしまっているが、ここだけは地元の人たちがしっかり守っていてくれるのでありがたい限りだ。

ライフジャケットを装着して舟に乗り込む。

対岸の人が我々を撮ってくれた。

わずか数分で対岸に到着する。これだけで6キロを短縮できるのだからありがたい。

渡しの先は、三瀬坂峠越えだ。未舗装の峠道を上りきると三瀬坂峠に到着する。

峠越えを終わり、再び舗装路に入る。大きな杉木立が並ぶ敷地内は、内宮(皇大神宮)の別宮である瀧原宮だ。

瀧原宮には入ったことがないので、参拝していく。

こちらは御手洗場。内宮の五十鈴川の手洗い場と同じように自然の中で身を清めてから、参拝する。

宮域には瀧原宮と瀧原竝宮の2つの別宮のほか、瀧原宮所管社が3社あり、参拝する順序があり、それに従って参拝していく

ちょうどお昼となり、瀧原宮近くの道の駅「木つつき館」で昼食を済ます。

途中で見かけた面白い広告。“ん!”とは何だろうと見に行ってみる。よく見ると広告主募集の看板だった。

15:17。この日の宿となる“紀勢荘”さんに到着する。2日目の走行距離は、27.7キロ。走行時間は、7時間23分だった。

参考1.2日目のコースマップ

参考2.2日目の高低図&コースタイム

「2020第1回熊野古道ジャーニーマラニック:伊勢路編その1-3日目」に続く。