今回は、中辺路編の最終回だ。大阪から特急くろしおに乗って紀伊田辺駅に到着する。大辺路編のスタートもここからだったので2回目となる。

駅からしばらく進むと、道分け石がある。「左 くまの道」と書かれ、その下に小さく「すくハ 大へち」とある。「すくハ」は「真っ直ぐ進むと」という意味で、ここが中辺路ルートと大辺路ルートの分岐点になる。中辺路方面からは「右きみい寺」と案内している。

今回は、中辺路方面に向かう。しばらくすると会津川にかかる大師橋が見えてくる。

大師橋を渡り切ると真正面にあるのが、高山寺だ。高山寺は弘法大師が開創したと伝わる名刹で、墓地には合気道の開祖・植芝盛平や世界的な博物学者・南方熊楠が眠っている。

秋津橋を渡る。

秋津王子跡。藤原定家の熊野御幸記に秋津王子の名が初めて登場する。秋津にあったことは確かだが、このあたり一帯は低地で会津川の氾濫により、元の場所は消滅して確定できないそうだ。

田辺市中万呂(なかまろ)に鎮座する須佐神社。須佐之男命(すさのおのみこと)を主祭神としている。

梅の畑に囲まれた見晴らしの良い場所にある三栖王子跡。

この先から、熊野古道が明瞭でなくなってくる。ここ最近歩いている人がいないようで、草が生い茂り、しばらく付近をうろうろして道を探しながら進む。

みかん畑を歩いていくと、南方熊楠山中裸像撮影場所という看板が出てきた。南方熊楠が裸姿で撮影した場所というのがここというわけだ。残念ながら、写真にある松の木はもうないようだ。

八上王子は西行法師(1118~1190)が歌を詠んだことでも知られ、西行の生涯を描いた『西行物語絵巻』にも、西行が八上王子の社殿の瑞垣に歌を書き付ける場面が描かれている。

稲葉根王子に到着する。

稲葉根王子の境内で、しばらく休憩する。

口熊野古木モニュメント。この大古木は樟であり、明治22年(1889年)、この地方に未曾有の大水害があり、富田川の水源地帯では山崩れが多く、川をせき止め、その堰が切れて鉄砲水となって被害が拡大した。その際、上流から流されて川底に埋没していたものが、平成9年(1997年)に姿を現し、平成11年(1999年)に開催した南紀熊野体験博・中辺路いやしの広場のモニュメントとなったと云う。

一瀬王子跡。かつての熊野詣では富田川対岸の稲葉根王子で馬を捨て、最初に川を渡るのが一ノ瀬であったといわれている。水垢離場として重んじられ、熊野に入るためのみそぎの場所であったという。

鮎川王子跡。

すぐ隣には、鮎川王子が合祀されている住吉神社がある。

能越(のごし)橋の袂に藤原定家の歌碑がある。

富田川沿いの地道を進む。

富田川の流れに癒される。

吊り橋の北都橋を渡る。

橋の上から見た富田川の流れ。

熊野詣にまつわる物語でもっとも有名なのが、道成寺の安珍清姫の物語だ。そのヒロイン清姫は、熊野古道「中辺路」が通る現和歌山県田辺市中辺路町の真砂(まなご)という集落が出身地だとされる。

真砂の富田川のほとり、茅葺きのお休み処「清姫茶屋」の近くに清姫の墓と伝わる石塔が残されていて、石塔の横には「清姫之墓」と刻まれた石碑があり、それには「煩悩の焔も消えて今ここに眠りまします清姫の魂」とのご詠歌が刻まれている。

滝尻バス停から橋を渡ると見えてくるのが滝尻王子だ。1日目は、この滝尻王子がゴールとする。

滝尻王子のすぐ隣にあるのが、この日の宿となる“古道の杜あんちゃん”。翌日は、すぐにスタート地点にたてるので大変便利な場所にある宿だ。

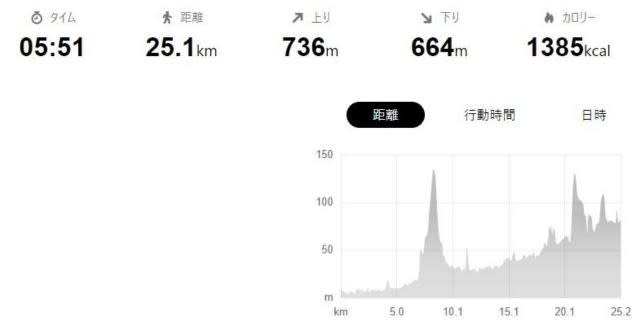

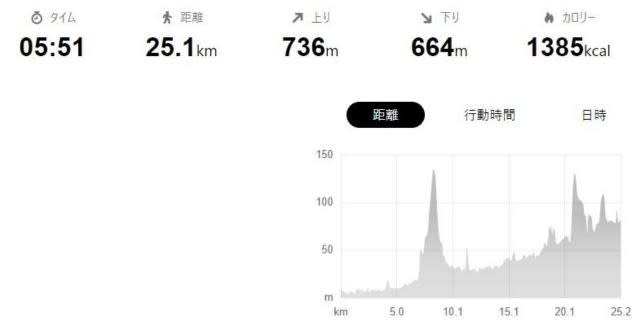

参考1.1日目の高低図

参考2.1日目のコースタイム

参考3.1日目のコースマップ

「2021第7回熊野古道ジャーニーマラニック:中辺路編その3-2日目(滝尻王子~船玉神社~湯の峰温泉)」に続く。

駅からしばらく進むと、道分け石がある。「左 くまの道」と書かれ、その下に小さく「すくハ 大へち」とある。「すくハ」は「真っ直ぐ進むと」という意味で、ここが中辺路ルートと大辺路ルートの分岐点になる。中辺路方面からは「右きみい寺」と案内している。

今回は、中辺路方面に向かう。しばらくすると会津川にかかる大師橋が見えてくる。

大師橋を渡り切ると真正面にあるのが、高山寺だ。高山寺は弘法大師が開創したと伝わる名刹で、墓地には合気道の開祖・植芝盛平や世界的な博物学者・南方熊楠が眠っている。

秋津橋を渡る。

秋津王子跡。藤原定家の熊野御幸記に秋津王子の名が初めて登場する。秋津にあったことは確かだが、このあたり一帯は低地で会津川の氾濫により、元の場所は消滅して確定できないそうだ。

田辺市中万呂(なかまろ)に鎮座する須佐神社。須佐之男命(すさのおのみこと)を主祭神としている。

梅の畑に囲まれた見晴らしの良い場所にある三栖王子跡。

この先から、熊野古道が明瞭でなくなってくる。ここ最近歩いている人がいないようで、草が生い茂り、しばらく付近をうろうろして道を探しながら進む。

みかん畑を歩いていくと、南方熊楠山中裸像撮影場所という看板が出てきた。南方熊楠が裸姿で撮影した場所というのがここというわけだ。残念ながら、写真にある松の木はもうないようだ。

八上王子は西行法師(1118~1190)が歌を詠んだことでも知られ、西行の生涯を描いた『西行物語絵巻』にも、西行が八上王子の社殿の瑞垣に歌を書き付ける場面が描かれている。

稲葉根王子に到着する。

稲葉根王子の境内で、しばらく休憩する。

口熊野古木モニュメント。この大古木は樟であり、明治22年(1889年)、この地方に未曾有の大水害があり、富田川の水源地帯では山崩れが多く、川をせき止め、その堰が切れて鉄砲水となって被害が拡大した。その際、上流から流されて川底に埋没していたものが、平成9年(1997年)に姿を現し、平成11年(1999年)に開催した南紀熊野体験博・中辺路いやしの広場のモニュメントとなったと云う。

一瀬王子跡。かつての熊野詣では富田川対岸の稲葉根王子で馬を捨て、最初に川を渡るのが一ノ瀬であったといわれている。水垢離場として重んじられ、熊野に入るためのみそぎの場所であったという。

鮎川王子跡。

すぐ隣には、鮎川王子が合祀されている住吉神社がある。

能越(のごし)橋の袂に藤原定家の歌碑がある。

富田川沿いの地道を進む。

富田川の流れに癒される。

吊り橋の北都橋を渡る。

橋の上から見た富田川の流れ。

熊野詣にまつわる物語でもっとも有名なのが、道成寺の安珍清姫の物語だ。そのヒロイン清姫は、熊野古道「中辺路」が通る現和歌山県田辺市中辺路町の真砂(まなご)という集落が出身地だとされる。

真砂の富田川のほとり、茅葺きのお休み処「清姫茶屋」の近くに清姫の墓と伝わる石塔が残されていて、石塔の横には「清姫之墓」と刻まれた石碑があり、それには「煩悩の焔も消えて今ここに眠りまします清姫の魂」とのご詠歌が刻まれている。

滝尻バス停から橋を渡ると見えてくるのが滝尻王子だ。1日目は、この滝尻王子がゴールとする。

滝尻王子のすぐ隣にあるのが、この日の宿となる“古道の杜あんちゃん”。翌日は、すぐにスタート地点にたてるので大変便利な場所にある宿だ。

参考1.1日目の高低図

参考2.1日目のコースタイム

参考3.1日目のコースマップ

「2021第7回熊野古道ジャーニーマラニック:中辺路編その3-2日目(滝尻王子~船玉神社~湯の峰温泉)」に続く。