先日来つくしを求めて田舎道をドライブしていますが、

よい場所に行き当たりません。

そうこうするうちに今年は終わってしまいそうです。

レシピのつくしはご近所からいただいたもので作りました。

お昼に「つくしご飯」を頂きましたがけっこうなお味でした。

私は「つくし」は摘む方が楽しみなので、喜びは半分です。

でもおかげで、写真入りのレシピができました。

「梅醤油」は試行錯誤の末にできた「つくしの漬け汁」です。

「山蕗の葉」や董立ちした「蕗の董」をこの漬け汁に漬けると

緑色のきれいな「蕗の醤油漬け」ができます。

ほろ苦い味がなんとも美味しく、これも「春の味」です。

谷あいの、日当たりの良くない場所なら、まだ摘める場所があると思います。

たくさん採れたら「醤油漬け」を作って見てください。

さくらの花が咲き始めるちょうどそのころが、つくしが生え揃う時期でもあります。

つくしもさくらも年に1回、それも最適の時期はせいぜい10日前後、今年を逃したら来年まで待つしかありません。

つくしは自分で摘むのが無上の楽しみ。でもこのつくしはお向かいの角谷さんからのいただきものです。

醤油漬け・・・と言っても、色にこだわって白しょうゆと梅干を使いましたが、しっかりした味に出来上がりました。

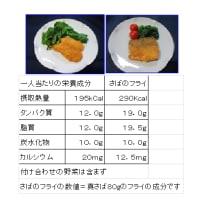

つくしの下拵え(はかまをとって茹でる)

つくしのはかまを取り除く。穂(あたま)は緑色がかって固いのはつけたまま。

胞子が飛んで黄色になったのは取り除く。

きれいに取れたら水洗いして、熱湯に通す(30秒くらいで引き上げる)。

コツは茹ですぎないこと(茹ですぎると筋ばっておいしくない。嵩も減ってしまう)。

たっぷりの沸騰した湯に入れて箸でかき混ぜ熱をムラなく通す。

つくしを冷水に入れて粗熱を取り、酢水に半日着けてアク抜きをする。

酢水(水2リットルに酢大さじ3~4杯)につけるとつくしはきれいなピンク色になる。

漬けしょうゆ(梅醤油)を作る

材料

水 300cc

梅干し 30g

白醤油 30cc

日本酒 30cc

しお 5g

鰹まる 10cc

作り方

つぶした梅干しと材料全部を鍋に入れて火にかける。

沸騰したら中火にして4~5分煮て火を止め、そのまま冷ます。

冷めたらざるでこし、さらにペーパーでこして「梅醤油」の出来上がり。

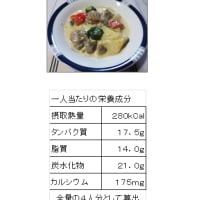

つくしに味をつける

水気を切ったつくしを2~3センチに刻んでざるにあげ水切りして、梅醤油に漬ける。

つくしを引き上げて、漬け汁(梅醤油)を鍋に移して火にかけもとの味に戻るまで煮詰める。

(つくしから出る水で味が薄くなるので水分を飛ばす作業です。)

煮詰めた梅醤油を冷ましてつくしを入れ、火にかけて弱火でゆっくり味を含ませる(沸騰させないこと)。

漬け汁の味がはじめの醤油の味になるまで、煮含ませる→引き上げる→煮汁を煮詰めて冷ます・・・を繰り返す。

火にかけるのは煮るのではなく「味つけのための火入れ」と思ってください。

ポイントは二つ・・①煮汁とつくしを同じ温度にして火にかける②沸騰させない・・です。

こうして、始めの梅醤油の味になったら出来上がり、煮汁のまま冷まして器に移す。

温かいご飯のおかずにして良し、炊き立てのご飯に混ぜ込んで「つくしご飯」にすると

さらに良し・・・春を食べると言う実感がわきます。

よい場所に行き当たりません。

そうこうするうちに今年は終わってしまいそうです。

レシピのつくしはご近所からいただいたもので作りました。

お昼に「つくしご飯」を頂きましたがけっこうなお味でした。

私は「つくし」は摘む方が楽しみなので、喜びは半分です。

でもおかげで、写真入りのレシピができました。

「梅醤油」は試行錯誤の末にできた「つくしの漬け汁」です。

「山蕗の葉」や董立ちした「蕗の董」をこの漬け汁に漬けると

緑色のきれいな「蕗の醤油漬け」ができます。

ほろ苦い味がなんとも美味しく、これも「春の味」です。

谷あいの、日当たりの良くない場所なら、まだ摘める場所があると思います。

たくさん採れたら「醤油漬け」を作って見てください。

さくらの花が咲き始めるちょうどそのころが、つくしが生え揃う時期でもあります。

つくしもさくらも年に1回、それも最適の時期はせいぜい10日前後、今年を逃したら来年まで待つしかありません。

つくしは自分で摘むのが無上の楽しみ。でもこのつくしはお向かいの角谷さんからのいただきものです。

醤油漬け・・・と言っても、色にこだわって白しょうゆと梅干を使いましたが、しっかりした味に出来上がりました。

つくしの下拵え(はかまをとって茹でる)

つくしのはかまを取り除く。穂(あたま)は緑色がかって固いのはつけたまま。

胞子が飛んで黄色になったのは取り除く。

きれいに取れたら水洗いして、熱湯に通す(30秒くらいで引き上げる)。

コツは茹ですぎないこと(茹ですぎると筋ばっておいしくない。嵩も減ってしまう)。

たっぷりの沸騰した湯に入れて箸でかき混ぜ熱をムラなく通す。

つくしを冷水に入れて粗熱を取り、酢水に半日着けてアク抜きをする。

酢水(水2リットルに酢大さじ3~4杯)につけるとつくしはきれいなピンク色になる。

漬けしょうゆ(梅醤油)を作る

材料

水 300cc

梅干し 30g

白醤油 30cc

日本酒 30cc

しお 5g

鰹まる 10cc

作り方

つぶした梅干しと材料全部を鍋に入れて火にかける。

沸騰したら中火にして4~5分煮て火を止め、そのまま冷ます。

冷めたらざるでこし、さらにペーパーでこして「梅醤油」の出来上がり。

つくしに味をつける

水気を切ったつくしを2~3センチに刻んでざるにあげ水切りして、梅醤油に漬ける。

つくしを引き上げて、漬け汁(梅醤油)を鍋に移して火にかけもとの味に戻るまで煮詰める。

(つくしから出る水で味が薄くなるので水分を飛ばす作業です。)

煮詰めた梅醤油を冷ましてつくしを入れ、火にかけて弱火でゆっくり味を含ませる(沸騰させないこと)。

漬け汁の味がはじめの醤油の味になるまで、煮含ませる→引き上げる→煮汁を煮詰めて冷ます・・・を繰り返す。

火にかけるのは煮るのではなく「味つけのための火入れ」と思ってください。

ポイントは二つ・・①煮汁とつくしを同じ温度にして火にかける②沸騰させない・・です。

こうして、始めの梅醤油の味になったら出来上がり、煮汁のまま冷まして器に移す。

温かいご飯のおかずにして良し、炊き立てのご飯に混ぜ込んで「つくしご飯」にすると

さらに良し・・・春を食べると言う実感がわきます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます