「かくやのこうこ」と聞いて、落語の「酢豆腐」が連想できるのは、そこそこの年配か

・・・でなければ、古典落語がお好きな方と思います。話のあらましはこうです。

長屋の連中が、たまたま手に入った二升の酒で一杯やろうと相談します。ところが、

お酒はあるが「あて」がない、あてを買うにも宵越しの銭を持たない江戸っ子のこと、

みんなお金を持っていません。どうしようとがやがや相談しているうち、中の一人が

昨日買った豆腐があるのを思い出し、水屋からだしてみたら、暑いさなかのことで、

黄色いカビが生えていて食べられません。一同があたまをかかえているところへ、

町内の「キザ」な若旦那が通りかかるのをみて、連中が彼に食べさせようとします。

すえた強烈な臭いの豆腐を「ウプッ」とむせながら、若旦那が一口食べる・・連中が

「もっとお上んなさい」とすすめるのに対し、若旦那「酢豆腐は一口に限ります」と言う

「落ち」です。この話の中に、酒の「あて」として「かくやのこうこ」が出てくるのです。

「見た目が洒落てて、腹につかえなくて、衛生にも良いなんて言うさかなを」と言い、

「古漬けを水で洗って、トントントンと刻んで絞って、かくやのこうこって、おつなもんだ」

と言うくだりがあります。

かくやのこうこ・・こうこは香々(こうこう)で漬物のことです。かくやは「覚弥」と書きます。

その昔、高野山で隔夜(かくや)堂を守る年老いた僧のため、たくあんを細かくきざんだ

ことから「かくや」と名づけられたと言うのが一説。

もうひとつは、徳川家康の料理人「岩下覚弥」がこれを考案して家康に供したところから、

その名をとって「覚弥」と名づけられた言う二つの説があります。

若い高校生のころ、この「かくや」をよく作りました。父親が長の患いで家が貧乏でした。

その日の米(と言っても安いタイ米)は何とかなってもおかずをかうお金がない、そんな

とき、漬物たるの底から白菜の古漬けをとりだして、しょうが汁と醤油で和えました。

今思うと、このころから料理が好きでした。雑誌で読むレシピは「かくやのこうこ」のような

つつましいのが多かったですね。1954年(50年以上も前)のころのことであります。

白菜などのつけものを、刻んで卓上に出しても、全部を食べきらずに、残ってしまうことがあります。

残ったのは冷蔵庫のすみに置かれ、翌日食べてもらえばよろしいが、そうでなければ捨てられます。

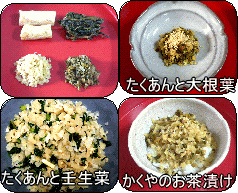

白菜漬けやたくあんなどを集め、細かくきざんで良く絞り、しょうがのおろし汁としろごまで和えました。

日本料理で、細かくきざむことを「かくや」と言うそうですが、本来は「たくあん」を細くきざんだものと聞きました。

古漬けを塩出しして刻んだものに、おろししょうがと醤油を混ぜ合わせたものですがおおいしい一品になります。

落語「酢豆腐」に出てくるのがこれです。細かく刻んであるので、歯がわるい方に喜んでいただけるおかずです。

材料

たくあんの古漬け・・・ほかに白菜など塩漬けの野菜ならなんでも

しょうが

しょうゆ

すりごま

分量は省きます・・・じぶん好みにつくってください。

作り方その1

たくあんでも白菜の塩漬けでも、古漬けをこまかくきざんで

水に放してしお抜きします。

しおを抜きすぎると、味がぼけておいしくなくなります。

ほどほどに塩分がのこっているころあいをみてざるに上げ、

水けを絞っておきます。

しょうがをすりおろしてしょうゆと混ぜたのを、絞ったつけものに

混ぜ合わせます。しょうがは絞り汁の変わりに、細かく刻んだのを

まぜあわせてもよろしい・・・ここはこのみで応用します。

出来上がったら切りごまか、すりごまをトッピングします。

作り方その2

材料のつけものをうす切りして水に放してしお抜きします。

これをこまかくみじんに刻みます。

ここへ梅干をほぐしたのをまぜあわせて、ごまをのせます。

これを「かくやのこうこ」と呼べるかどうかは自信ありません。

でもおいしいことはまちがいありません。

これをあたたかいごはんにたっぷりのせて、お茶漬けにしたら

申し分のないお茶漬けになりました。

お茶漬けにしないで、ごはんとまぜて食べる「かくや丼」も

おいしいもの・・・10日間くらい続けたら体重が1キロ落ちました。

ダイエット指向のかたにお勧めのレシピです。