リーフサラダ・・・青い葉物ばかりのサラダです。

葉っぱものは、重さが軽いので、写真のような大皿にもりつけても、

180gしかありません。

カロリーにしたら、60キロカロリーあるなしです。

でも、これにオイルをまぶして、ドレッシングソースを大さじ1杯ずつ、

ふりかけると、170Kilocal.も増えて、230kilocal.になります。

ダイエットを目指すときは、油気なしの野菜をたっぷり食べてから、

ご飯と主菜をたべるようにします。

野菜でおなかが半分ふくれて、ご飯と主菜は少なくなるはずです。

少ない調味料で、生野菜をたくさん食べるのは、慣れないとつらいもの、

そんなときは、先にお送りした、温野菜と組み合わせて食べます。

温野菜と生野菜とを、交互に食べると、案外おいしくいただけます。

リーフ野菜は、9種類も書きましたが、全部をまぜて食べるのではなく、

5~7種類を取り合わせてサラダにします。

写真のダンディリオンは栽培種のタンポポで、種からそだてました。

タンポポの葉の切れ込みが、ライオンの「たてがみ」に似ているとして

ダンディライオン=ダンディリオンと名づけられました。

ロゼット状になったダンディリオンの葉は、さしわたしで60センチも

あります。食べたら柔らかくて、野生のものほど苦くありません。

スティックセニョール(茎ブロッコリー)の中心が欠けているのは、

切りとったあとです。こうすると周囲のつぼみがぐんぐん伸びてきて、

30センチほどのスティック状のブロッコリーになるすぐれものです。

茎は柔らかく、茹でてマヨネーズで食べますが、アスパラガスに似た

味で、これから春先まで、つぎつぎに伸びてまいります。

リーフはプランターでも簡単に作れ、ベビーリーフの種も売っています。

興味のある方はやってみてはいかがですか。

リーフサラダの葉っぱの熱量はすくないのですが、オイルとドレッシングが高カロリーになります。

葉っぱだけでは食べにくいので、オイルも使いますが、できるだけ控えめにしましょう。

材料

ダンディリオン(西洋タンポポ)

ルッコラ(ロケット・サラダ)

サラダ水菜

サラダほうれんそう

しゅんぎく

パセリ

みつば

せり

レタス

以上は手でちぎる

人参

スティックセニョール(ブロッコリーの一種)

( 軽く茹でるか生でも良い )

イタリアン・ドレッシング・ソース

作り方

葉っぱものは、5~7種類を使う。

ダンディリオンは少し苦味があるので、

量を加減する。

香りの強い、パセリ、芹、ミツバと

水菜、ほうれんそう、ルッコラなどと

組み合わせて盛り合わせる。

彩りににんじんを薄く切ったのや

プチトマトを添える。

葉っぱものは、嵩が高くても重量は

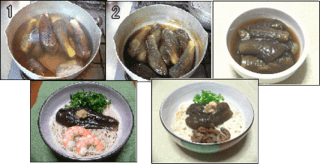

少ない。写真のリーフサラダは大皿に

盛ってありますが、これでも200gしか

ありません。

葉っぱには、オイルをたらしてさっくりと

混ぜ合わせて、ドレッシングソースを

適量振りかけていただきます。

オイルは大さじ1=12g、110㎉あり、

ドレッシングも大さじ1=15g、60㎉

あるので、控えめに使ってください。

葉っぱものは、重さが軽いので、写真のような大皿にもりつけても、

180gしかありません。

カロリーにしたら、60キロカロリーあるなしです。

でも、これにオイルをまぶして、ドレッシングソースを大さじ1杯ずつ、

ふりかけると、170Kilocal.も増えて、230kilocal.になります。

ダイエットを目指すときは、油気なしの野菜をたっぷり食べてから、

ご飯と主菜をたべるようにします。

野菜でおなかが半分ふくれて、ご飯と主菜は少なくなるはずです。

少ない調味料で、生野菜をたくさん食べるのは、慣れないとつらいもの、

そんなときは、先にお送りした、温野菜と組み合わせて食べます。

温野菜と生野菜とを、交互に食べると、案外おいしくいただけます。

リーフ野菜は、9種類も書きましたが、全部をまぜて食べるのではなく、

5~7種類を取り合わせてサラダにします。

写真のダンディリオンは栽培種のタンポポで、種からそだてました。

タンポポの葉の切れ込みが、ライオンの「たてがみ」に似ているとして

ダンディライオン=ダンディリオンと名づけられました。

ロゼット状になったダンディリオンの葉は、さしわたしで60センチも

あります。食べたら柔らかくて、野生のものほど苦くありません。

スティックセニョール(茎ブロッコリー)の中心が欠けているのは、

切りとったあとです。こうすると周囲のつぼみがぐんぐん伸びてきて、

30センチほどのスティック状のブロッコリーになるすぐれものです。

茎は柔らかく、茹でてマヨネーズで食べますが、アスパラガスに似た

味で、これから春先まで、つぎつぎに伸びてまいります。

リーフはプランターでも簡単に作れ、ベビーリーフの種も売っています。

興味のある方はやってみてはいかがですか。

リーフサラダの葉っぱの熱量はすくないのですが、オイルとドレッシングが高カロリーになります。

葉っぱだけでは食べにくいので、オイルも使いますが、できるだけ控えめにしましょう。

材料

ダンディリオン(西洋タンポポ)

ルッコラ(ロケット・サラダ)

サラダ水菜

サラダほうれんそう

しゅんぎく

パセリ

みつば

せり

レタス

以上は手でちぎる

人参

スティックセニョール(ブロッコリーの一種)

( 軽く茹でるか生でも良い )

イタリアン・ドレッシング・ソース

作り方

葉っぱものは、5~7種類を使う。

ダンディリオンは少し苦味があるので、

量を加減する。

香りの強い、パセリ、芹、ミツバと

水菜、ほうれんそう、ルッコラなどと

組み合わせて盛り合わせる。

彩りににんじんを薄く切ったのや

プチトマトを添える。

葉っぱものは、嵩が高くても重量は

少ない。写真のリーフサラダは大皿に

盛ってありますが、これでも200gしか

ありません。

葉っぱには、オイルをたらしてさっくりと

混ぜ合わせて、ドレッシングソースを

適量振りかけていただきます。

オイルは大さじ1=12g、110㎉あり、

ドレッシングも大さじ1=15g、60㎉

あるので、控えめに使ってください。