野田政権はいつ解散するのか、その是非を問うことがまるで最大の関心事になってしまっているかのようなお粗末きわまりない政治状況。米国の圧力で脱原発政策の閣議決定さえできない日本の政治。ここで総選挙したとしても自民が復活し自民亜流の「維新」が勝ったところで何も改善されない。むしろ現状よりも後退し悪化するのが関の山。1年前、菅政権をマスコミらが総叩きにして生まれた野田政権は、果たして菅内閣より優れているだろうか。賢明なる有権者諸氏にその説明は不要でしょう。

今、東毛の誇る農民政治家、須永好がこの政局を天国からご覧になってどのようにお感じになっているだろうか。

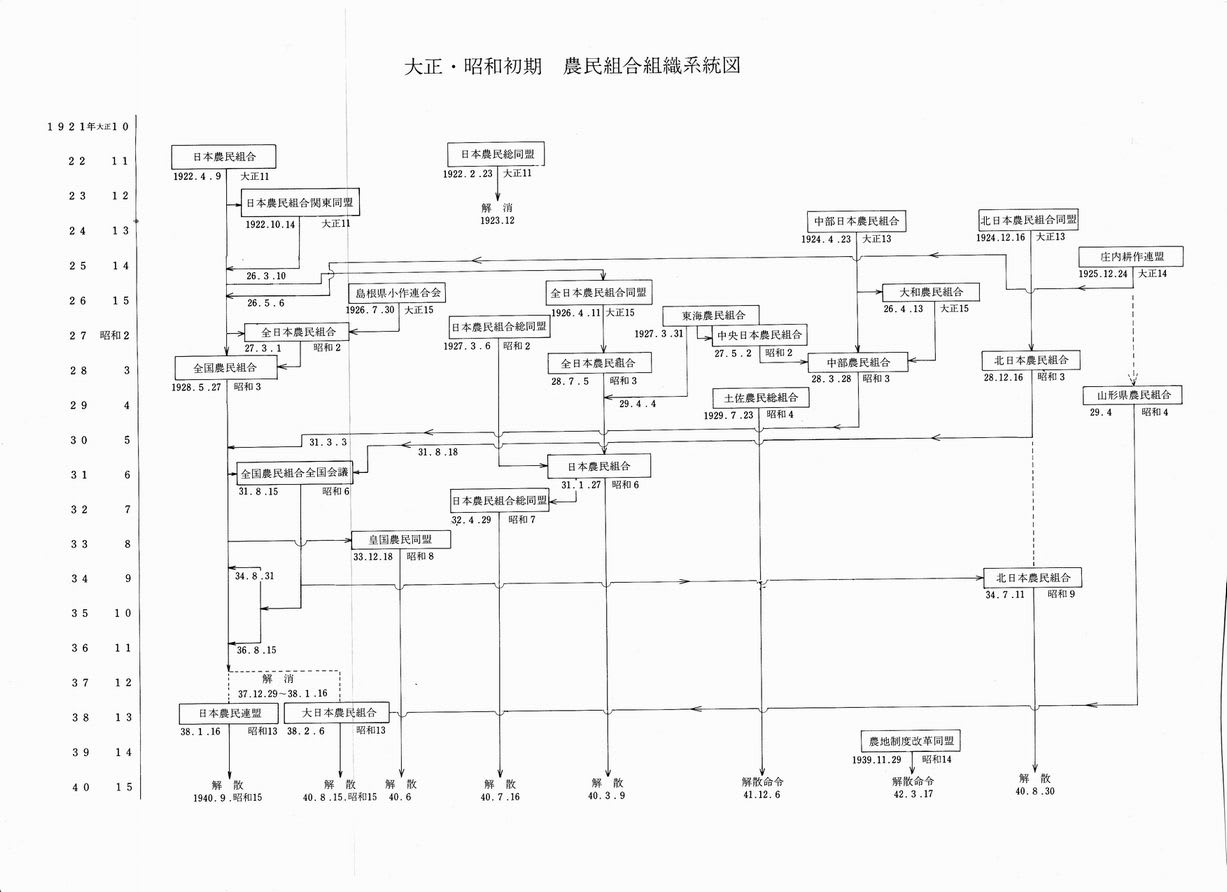

人が何人か集まれば、好き嫌いや考えの違いが生じ派閥ができる。大正昭和の農民組合の系統図=写真=をみてもそのことがよくわかる。開戦前後の1940から1942年にかけて農民組織はすべて解散に追い込また。日本農民連盟、大日本農民組合、皇国農民同盟、日本農民組合総同盟、日本農民組合、北日本農民組合、主要6団体は1940年内に解体。土佐農民総組合が1941年、さいごは農地制度改革同盟が1942年3月いずれも解散命令を受け全滅した。それにしても農民組合の派閥は多岐にわたっていた。

「須永好が人間解放の希望を託した社会党、農民組合も好の死後も何回となく分裂を繰り返している。分裂するにいたる理由はそれぞれあるだろうが、人間の情念や欲望が大きな要素を占めている。それをコントロールすることは、人間にとって永遠の課題なのかもしれない。」(『未完の昭和史』306ページ)

わかりづらい中道だが

息子で太田市議を長く勤めた須永城次は父、好の政治信念について次のように話している。「仏教と深い関係があったと思う。父は、『不苦不楽の中道』を信じ中道は正しい道であると信じていた。父が歩いた政治の道をふりかえってみると右に偏せず左に偏せず、つねに中間派とよばれる党に所属していた。この信条があったからみんなが(大政)翼賛会体制に走ったとき独自の道を守り節操を保つことができたのである。しかし『中道はわかるようでわかりづらい道だ』ともいっていた。めったに自分の内面を他人にみせたことのない人だったが・・」

好翁は民の先頭で脱原発

私の勝手な推測ですが今、須永好が生きていれば、原発事故を足尾鉱毒事件の公害禍の延長と捉え、激しい脱原発運動のリーダーになっているのではないかと思う。仮に民主党に所属していたとしても3.11以降は脱原発を標榜する党派にシフトされたのではないだろうか。中道の精神は「維新」や公明ではなく、社民・小沢新党らの第3極に見出しているのではないかと想像する。左右の全体主義を超えて、前衛でも後衛でもない「中衛の道」。須永好的な中道は、時代が極右に向かった軍国主義下では、左派と目され活動を規制された。そして平成の今日は政党政治が腐敗し悪臭を放ち与野党がほぼ右ならいになってしまった閉塞状況下。今こそ須永好的な社会民主主義=中道理念の再来が強く求められているように思えてならない。

【須永好、すながこう】1894-1946 群馬県旧強戸村生。旧制太田中を中退後農業に従事するかたわら農民運動に携わる。郷里強戸村を理想郷へと農民組合を組織しわが国初の革新自治体“無産村強戸”を実現。戦後は日本社会党結成に奔走、日本農民組合初代会長 衆議3期(戦前戦後通算)。

【須永好、すながこう】1894-1946 群馬県旧強戸村生。旧制太田中を中退後農業に従事するかたわら農民運動に携わる。郷里強戸村を理想郷へと農民組合を組織しわが国初の革新自治体“無産村強戸”を実現。戦後は日本社会党結成に奔走、日本農民組合初代会長 衆議3期(戦前戦後通算)。