[文追加修正:11月21日 3.53]

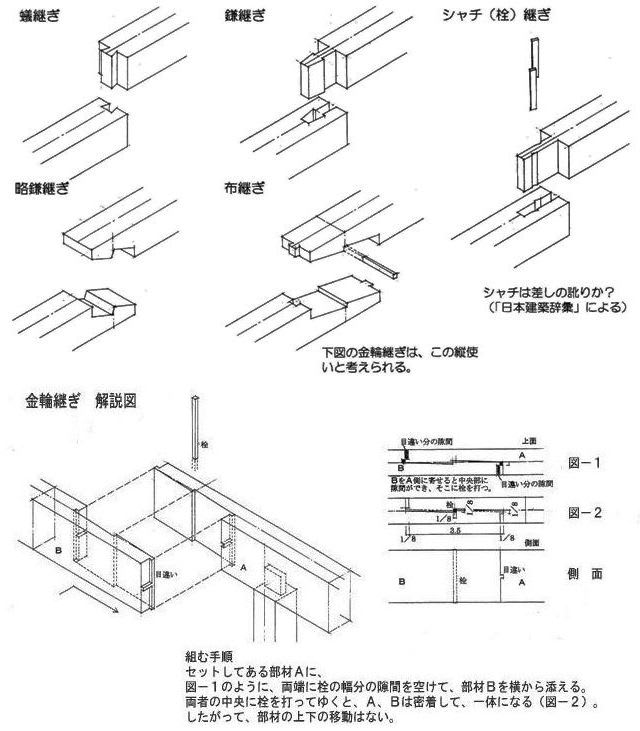

先回載せなかった「金輪継ぎ」の分解図。上段は、継手の基本形=原理を示した図(目違いなどの工作をする前の原型)。

「金輪継ぎ」を横に置けば「布継ぎ」、これを土台などに使う。

たった一本の「栓」を打つことで二材が密着・一体になる、などという考えは、決して机上だけでは生まれない。現場での裏づけが絶対に必要。

冗談で言うのだが(しかし本当は冗談ではないのだが)、木造建築にかかわるいろんな基準をつくることに精を出している方々、そして、確認申請図書を審査する方々は、かならず一定期間、大工さんのところに常駐し(最低2~3年程度)、加工場~建て方を体験する、そして、大工さんの「修了認定」をもらう、というのを義務付けたらいかがなものか。そして、その一環として、古建築の技術を学ぶのも義務とする。

おそらく、こうなれば、数等世の中が「明るくなる」のではないだろうか。