はじめに、お知らせ。

先に紹介させていただいた講習会「日本の建物づくりを知ろう」(下記参照)、

まだ余裕があるそうです。

関心のある方は、主催者まで、ご連絡ください。

http://www.kenchiku.co.jp/event/detail.php?id=2416

******************************************************************************************

[註記追加 9日 21.51][註記追加 10日 10.16]

“CONSERVATION of TIMBER BUILDINGS”(F.W.B.Charles,Mary Charles 著 Hutchinson & Co.Ltd 刊) という書物があります。

1984年に初版が出ています。

イギリスの(木造)古建築の「保存・修復」について、実例を基に書かれた書。

この書物に、先に紹介した aisled bahn では載っていなかった bahn をはじめ中世の(イギリスの)木造建築の詳細が載っていましたので、「建物をつくるとは・・・」と交互に紹介することにします。

これは、きわめて地味な書物です。しかし、内容は濃い。

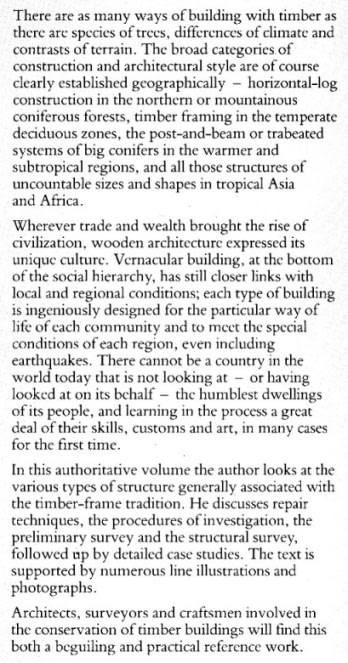

この書の意義を紹介する「推薦文」が表紙カバーにありましたので、そのまま掲載します。

イギリスは近・現代建築で常に先駆者でしたが、同時に常に「原点」を大事にするお国柄。だからこそ「先駆者」たり得たのでしょう。

この点は、進んで「原点」を見捨てる日本の近・現代(の建築界)との大きな違いだと私は思います(この点については、http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/ff5c01cb975024f20a6c378226019f10などで何度も書いてきました)。

この書を見ると、一般に、「継手・仕口」が日本固有・特有のものである、あるいは、西欧の木造建築は金物万能である・・・かのように思うのは、まったくの「思い込み」であることがよく分ります。「誤解」です。

「理」をもって事象・事物に対する人びとの営為には、日本も西欧もないのです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

STRUCTURAL TYPES として、(イギリスの)木造建築には、古来、‘box-frame’‘post-and-truss’‘cruck’‘base-cruck’ の四つのタイプがある、とされてきたようです。

‘box-frame’というのは、「箱の枠」ですから、いわば「軸組」のイメージと考えてよいでしょう。

‘post-and-truss’とは、柱とトラス梁で組む方法、‘cruck’ は湾曲した木材を、地面から尖塔型に組む方法、‘base-cruck’ とは、後掲の図のように cruck を基礎の上に(中に)組む方法のようです( cruck、base-cruck の実例は、http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/7cd6ef4e90665a1accadc3e83fe0c6c4参照)。

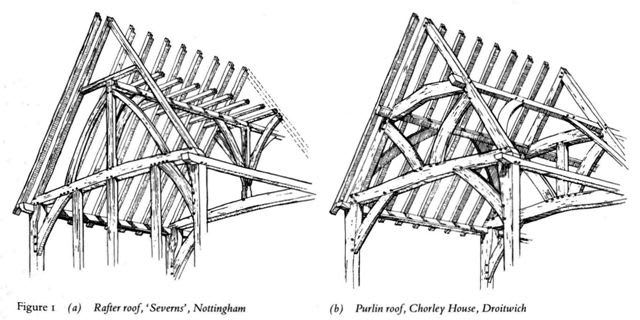

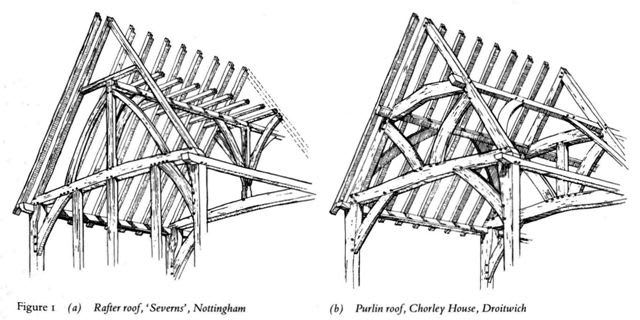

しかし、この分類では、それぞれの意味する範囲が曖昧である、として、著者は、きわめて単純に、Rafter roof であるか、Purlin roof であるかで分けています。

Rafter とは「垂木」のこと、したがって Rafter roof とは、「垂木」「合掌」だけで小屋を組む方法、

Purlin とは「母屋(桁)」のこと、それゆえ Purlin roof とは、「母屋」を設け、それに「垂木」を架ける方法を言います。

この図解が下図。

日本でも、古いものは「垂木」「合掌」だけで小屋を組んでいますが、後に「母屋」を入れるようになります。「母屋」を組めば、「垂木」「合掌」は細身の材でよく、「母屋」の上で材を継ぐこともできます。

日本の場合、たとえば桂離宮のように、任意の形に屋根をつくることが可能になります。

同書の最初は Rafter roof の解説。これがきわめて明快。

Rafter roof の起源は、3本の「棒」の端部を縛って三角をつくると、強固な枠:フレームになるという発見にあり、そして、その理屈:三角形安定の原理は、居住用に十分な大きさのA型をした枠:フレームをつくることなどに応用されている、と。

この「三角形の理屈」が、日本では、明治時代、当時の「学者」たちによって、きわめて狭く利用された。

それが「筋かい」の輝かしき「発祥」です。

しかし、この書の解説にあるのは、そんな「狭い」ものではありません。

構築の全体を見ている。つまり、机上ではなく、あくまでも工人:現場の視点。

同書は続けます。

この理屈・原理の最大の効能は、容易に扱える大きさの birch(カバ)、poplar(ポプラ)、willow(ヤナギ)、conifer(イトスギなど)などの丸太だけで、すべてがまかなえる点にある。

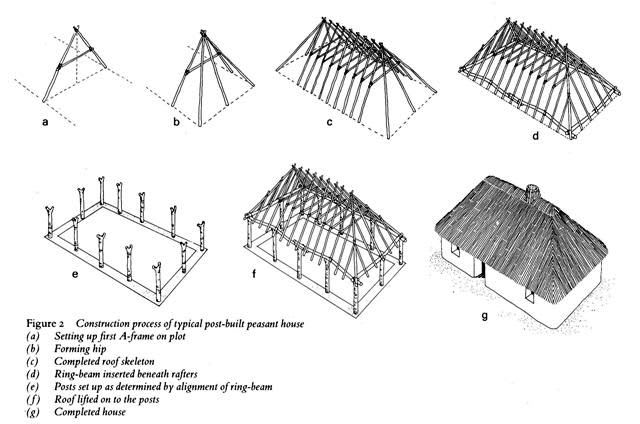

そして、次に、より高い空間を得るために、この三角形のA型フレームを掘立柱の上に載せる方策が考案される。

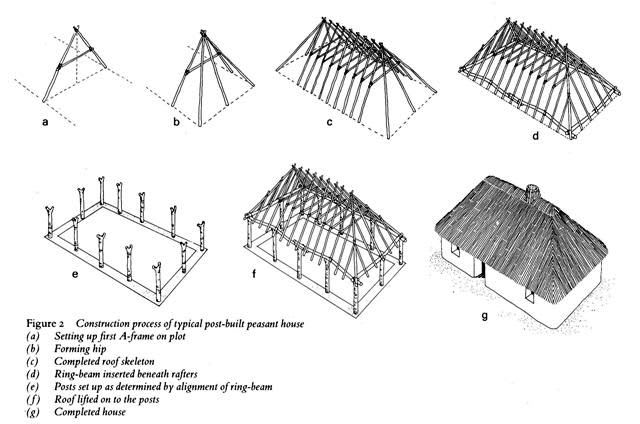

この解説の図解が次の図です。

これは、イギリスの典型的な掘立柱による「小作農の住まい」の構築法だそうです。

何か「古井家」を見ているような気になります。

図の解説にあるように、先ず、建設場所の地上で、a)中央に使われるA型フレームをつくり、b)次いで端部になる部分を組み、c)全部材を所定の大きさ・形状に並べ、d)組まれた足元の四周に ring-beam をまわす。ring-beam は、日本の建物の軒まわりの桁・梁に相当する部分。

次に、e)この外形に合わせて地上に掘立柱を立てる。柱頭は、枝がY字型になる部分を使うようです。そして、f)地上に組んでおいた小屋組を持ち上げて骨格の完成。

外壁は cladding of cob 、wattle-daub 、turf 、stone など、表情の違う方法が地域に応じてあるようです。

wattle-daub というのは、小枝を編んで土や石灰を塗り付けた仕上げ、日本の小舞壁のこと。 cladding of cob は「荒土でくるむ」意のようですから、いわば「塗り篭め」。ただ、wattle-daub とは区別されていることから、つくりかたは、練った土を積む「版築」のようなものと思われます。

turf には「芝」の意もありますが、stone と並んでいることから、「芝」ではなく「切り出した泥炭の塊」のことと思われます。

つまり、版築、小舞壁、石や泥炭を積む、という異なった方法が、地域ごとにあったのです。

この方法は、円形、楕円形、長方形、正方形・・その他どんな形にも対応できるので、石器時代このかた、使われたはずだ、と同書は解説しています。

でも、小さなものならばともかく、大きな建屋になれば、持ち上げることは不可能です。

その場合は、小屋組をいくつかに分解して持ち上げたようです。

分解法は説明がありませんが、図のd)f)で分るように、ring-beam はいくつかの丸太を継いでいますから、その部分が分解の目安になったものと思われます。

この Rafter roof のつくり方では、空間の大きさに(特に幅:梁間:スパンに)限界があります。大きくしたいときはどうするか。

それが aisles の方法です。

先の図が「上屋」であるとすると、それに「下屋」をつけて大きくする方法。「上屋」が nave 、「下屋」が aisle 。

これはまったく日本の場合と同じです。

下の図の左は、イギリス南西部のチェダーにあった1120年頃に建てられた the Royal Saxon Palace の East Hall と呼ばれる BAHN の梁行断面図。復元想定図のようです。

しかし、Rafter roof 構造では、いささか大きすぎて、しばらく経って、大きさを縮小したのだそうです。それが右側の図。

また、地域によっては、掘立柱を用いず、地面・基礎から cruck :「湾曲した登り梁」を組む方法をとる事例があり、その場合の断面図が下図。

この実例は、前掲の先のシリーズの記事で紹介しました。

Rafter roof の特徴は、X型に交差する場合も含め、長い斜め材:brace の多用にあるようです。

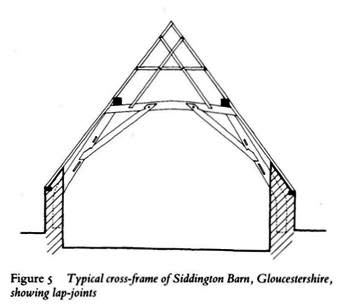

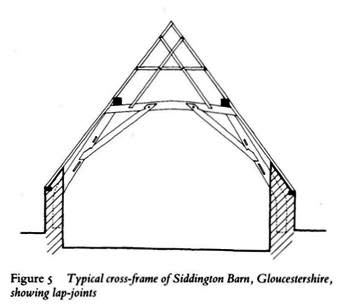

解説には Rafter roof の組み立ては、brace の取付けを含め、lap-joint によっている、とあります。

lap-joint とは?

英和辞書では「重ね継ぎ」とありますが、どうもしっくりこない。

日本でなら何と呼ぶのが適切か。

それについては、図解があるので、次回に考えることにします。

註 斜材:brace の使い方について [註記追加 9日 21.51、10日 10.16]

ここに示されている斜材:brace の使い方を、

日本の木造建築で「推奨されている筋かい」の使い方とを比べてみてください。

あるいは、RC、鉄骨造で「耐震補強」でなされている使い方とも比べてみてください。

いかに現代日本のそれは「みみっちい」使い方であるかが分ります。

この「みみっちさ」に、現在の日本の構造理論の限界が表れている、そのように私には思えます。

中世の工人たちの方が(洋の東西を問わず)、全体が見えていた、ということ。

そして、その大らかさ!

柱間の一部に「ちまちま」と入れるなどということをしていない。

第一、柱間は、人の通る空間なのだ。建物は人のためにつくる。

それに比べ、日本の構造理論家たちの、何と「こざかしい」ことか!

彼らは、建物は「耐震」のためにつくるもの、と勘違いしている。

人の生きる空間を「耐震化」する、という視点を見失っている。

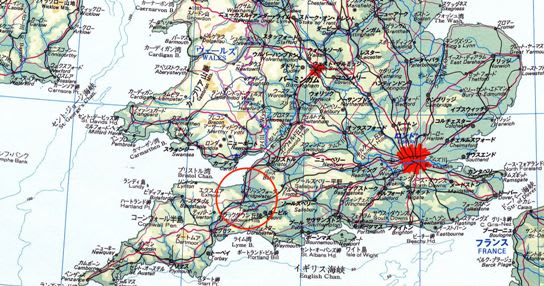

なお、チェダーという町は、チェダーチーズの発祥の地。下の地図の赤丸で囲んだサマーセット州の小村。探したけれども、載っている地図がありませんでした!

先に紹介させていただいた講習会「日本の建物づくりを知ろう」(下記参照)、

まだ余裕があるそうです。

関心のある方は、主催者まで、ご連絡ください。

http://www.kenchiku.co.jp/event/detail.php?id=2416

******************************************************************************************

[註記追加 9日 21.51][註記追加 10日 10.16]

“CONSERVATION of TIMBER BUILDINGS”(F.W.B.Charles,Mary Charles 著 Hutchinson & Co.Ltd 刊) という書物があります。

1984年に初版が出ています。

イギリスの(木造)古建築の「保存・修復」について、実例を基に書かれた書。

この書物に、先に紹介した aisled bahn では載っていなかった bahn をはじめ中世の(イギリスの)木造建築の詳細が載っていましたので、「建物をつくるとは・・・」と交互に紹介することにします。

これは、きわめて地味な書物です。しかし、内容は濃い。

この書の意義を紹介する「推薦文」が表紙カバーにありましたので、そのまま掲載します。

イギリスは近・現代建築で常に先駆者でしたが、同時に常に「原点」を大事にするお国柄。だからこそ「先駆者」たり得たのでしょう。

この点は、進んで「原点」を見捨てる日本の近・現代(の建築界)との大きな違いだと私は思います(この点については、http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/ff5c01cb975024f20a6c378226019f10などで何度も書いてきました)。

この書を見ると、一般に、「継手・仕口」が日本固有・特有のものである、あるいは、西欧の木造建築は金物万能である・・・かのように思うのは、まったくの「思い込み」であることがよく分ります。「誤解」です。

「理」をもって事象・事物に対する人びとの営為には、日本も西欧もないのです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

STRUCTURAL TYPES として、(イギリスの)木造建築には、古来、‘box-frame’‘post-and-truss’‘cruck’‘base-cruck’ の四つのタイプがある、とされてきたようです。

‘box-frame’というのは、「箱の枠」ですから、いわば「軸組」のイメージと考えてよいでしょう。

‘post-and-truss’とは、柱とトラス梁で組む方法、‘cruck’ は湾曲した木材を、地面から尖塔型に組む方法、‘base-cruck’ とは、後掲の図のように cruck を基礎の上に(中に)組む方法のようです( cruck、base-cruck の実例は、http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/7cd6ef4e90665a1accadc3e83fe0c6c4参照)。

しかし、この分類では、それぞれの意味する範囲が曖昧である、として、著者は、きわめて単純に、Rafter roof であるか、Purlin roof であるかで分けています。

Rafter とは「垂木」のこと、したがって Rafter roof とは、「垂木」「合掌」だけで小屋を組む方法、

Purlin とは「母屋(桁)」のこと、それゆえ Purlin roof とは、「母屋」を設け、それに「垂木」を架ける方法を言います。

この図解が下図。

日本でも、古いものは「垂木」「合掌」だけで小屋を組んでいますが、後に「母屋」を入れるようになります。「母屋」を組めば、「垂木」「合掌」は細身の材でよく、「母屋」の上で材を継ぐこともできます。

日本の場合、たとえば桂離宮のように、任意の形に屋根をつくることが可能になります。

同書の最初は Rafter roof の解説。これがきわめて明快。

Rafter roof の起源は、3本の「棒」の端部を縛って三角をつくると、強固な枠:フレームになるという発見にあり、そして、その理屈:三角形安定の原理は、居住用に十分な大きさのA型をした枠:フレームをつくることなどに応用されている、と。

この「三角形の理屈」が、日本では、明治時代、当時の「学者」たちによって、きわめて狭く利用された。

それが「筋かい」の輝かしき「発祥」です。

しかし、この書の解説にあるのは、そんな「狭い」ものではありません。

構築の全体を見ている。つまり、机上ではなく、あくまでも工人:現場の視点。

同書は続けます。

この理屈・原理の最大の効能は、容易に扱える大きさの birch(カバ)、poplar(ポプラ)、willow(ヤナギ)、conifer(イトスギなど)などの丸太だけで、すべてがまかなえる点にある。

そして、次に、より高い空間を得るために、この三角形のA型フレームを掘立柱の上に載せる方策が考案される。

この解説の図解が次の図です。

これは、イギリスの典型的な掘立柱による「小作農の住まい」の構築法だそうです。

何か「古井家」を見ているような気になります。

図の解説にあるように、先ず、建設場所の地上で、a)中央に使われるA型フレームをつくり、b)次いで端部になる部分を組み、c)全部材を所定の大きさ・形状に並べ、d)組まれた足元の四周に ring-beam をまわす。ring-beam は、日本の建物の軒まわりの桁・梁に相当する部分。

次に、e)この外形に合わせて地上に掘立柱を立てる。柱頭は、枝がY字型になる部分を使うようです。そして、f)地上に組んでおいた小屋組を持ち上げて骨格の完成。

外壁は cladding of cob 、wattle-daub 、turf 、stone など、表情の違う方法が地域に応じてあるようです。

wattle-daub というのは、小枝を編んで土や石灰を塗り付けた仕上げ、日本の小舞壁のこと。 cladding of cob は「荒土でくるむ」意のようですから、いわば「塗り篭め」。ただ、wattle-daub とは区別されていることから、つくりかたは、練った土を積む「版築」のようなものと思われます。

turf には「芝」の意もありますが、stone と並んでいることから、「芝」ではなく「切り出した泥炭の塊」のことと思われます。

つまり、版築、小舞壁、石や泥炭を積む、という異なった方法が、地域ごとにあったのです。

この方法は、円形、楕円形、長方形、正方形・・その他どんな形にも対応できるので、石器時代このかた、使われたはずだ、と同書は解説しています。

でも、小さなものならばともかく、大きな建屋になれば、持ち上げることは不可能です。

その場合は、小屋組をいくつかに分解して持ち上げたようです。

分解法は説明がありませんが、図のd)f)で分るように、ring-beam はいくつかの丸太を継いでいますから、その部分が分解の目安になったものと思われます。

この Rafter roof のつくり方では、空間の大きさに(特に幅:梁間:スパンに)限界があります。大きくしたいときはどうするか。

それが aisles の方法です。

先の図が「上屋」であるとすると、それに「下屋」をつけて大きくする方法。「上屋」が nave 、「下屋」が aisle 。

これはまったく日本の場合と同じです。

下の図の左は、イギリス南西部のチェダーにあった1120年頃に建てられた the Royal Saxon Palace の East Hall と呼ばれる BAHN の梁行断面図。復元想定図のようです。

しかし、Rafter roof 構造では、いささか大きすぎて、しばらく経って、大きさを縮小したのだそうです。それが右側の図。

また、地域によっては、掘立柱を用いず、地面・基礎から cruck :「湾曲した登り梁」を組む方法をとる事例があり、その場合の断面図が下図。

この実例は、前掲の先のシリーズの記事で紹介しました。

Rafter roof の特徴は、X型に交差する場合も含め、長い斜め材:brace の多用にあるようです。

解説には Rafter roof の組み立ては、brace の取付けを含め、lap-joint によっている、とあります。

lap-joint とは?

英和辞書では「重ね継ぎ」とありますが、どうもしっくりこない。

日本でなら何と呼ぶのが適切か。

それについては、図解があるので、次回に考えることにします。

註 斜材:brace の使い方について [註記追加 9日 21.51、10日 10.16]

ここに示されている斜材:brace の使い方を、

日本の木造建築で「推奨されている筋かい」の使い方とを比べてみてください。

あるいは、RC、鉄骨造で「耐震補強」でなされている使い方とも比べてみてください。

いかに現代日本のそれは「みみっちい」使い方であるかが分ります。

この「みみっちさ」に、現在の日本の構造理論の限界が表れている、そのように私には思えます。

中世の工人たちの方が(洋の東西を問わず)、全体が見えていた、ということ。

そして、その大らかさ!

柱間の一部に「ちまちま」と入れるなどということをしていない。

第一、柱間は、人の通る空間なのだ。建物は人のためにつくる。

それに比べ、日本の構造理論家たちの、何と「こざかしい」ことか!

彼らは、建物は「耐震」のためにつくるもの、と勘違いしている。

人の生きる空間を「耐震化」する、という視点を見失っている。

なお、チェダーという町は、チェダーチーズの発祥の地。下の地図の赤丸で囲んだサマーセット州の小村。探したけれども、載っている地図がありませんでした!