(「第Ⅳ章-1-1」より続きます。)

2.松本城 着工1594年(文禄3年)竣工1597年(慶長2年) 所在 松本市 丸の内

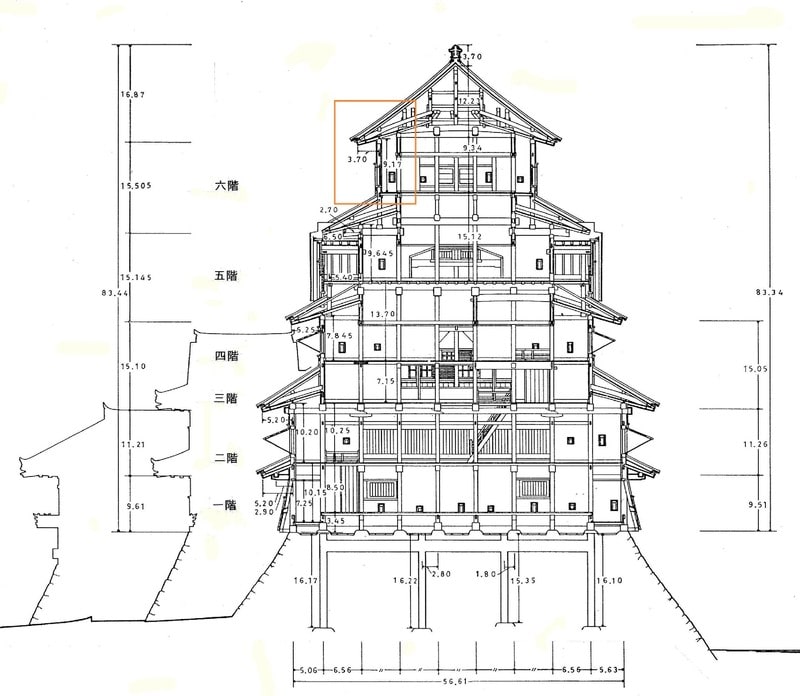

東側からの遠望 背後は松本平と北アルプス 建物は、外観は五重、内部は6階

東面 近景

東面 近景

日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより

松本、塩尻周辺は、古来、肥沃な土地が広がるとともに、交通の要衝の地でもあった(東山道、北国街道などが、この地を通過する)。

松本は、北へ下る幅10km内外の平野:松本平、安曇野の東に位置し、したがって、松本城は平地に天守台を築く平城である。右図の〇印。

国土地理院発行20万分の1地形図より

国土地理院発行20万分の1地形図より

室町時代は小笠原氏、以後、武田、木曾、そして小笠原氏へとめまぐるしく領主が変り、1590年(天正18年)以降、石川和正が治めることになる。

松本城は石川氏による築城で、その下で松本城下町の整備・拡張も並行して行なわれている。

1)土台の支持法 杭に代る支持柱の埋め込み

図は、右手が北 日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより転載・編集

松本城は、平城であるため、天守台:天守を築く地盤:は、平地に石垣を築き、盛り土をしてつくっている。

不安定な盛り土面上に天守を築くために、既存地盤上に建物の土台を支える支持柱を16本立てている(上図の〇印)。 その上に組まれる土台を受ける礎石が、上図のように、別途、築かれた天守台上に据えられている。

既存地盤に建つ支持柱は、長さ4.95m(約16尺)内外、径38cm(約1尺2~3寸)程度のツガ(栂)の丸太。

土台は、支持柱の柱頭の枘に取付く。支持柱相互は、柱のほぼ中央部で、径33cmの丸太の差物で結ばれていた(支持柱に枘差し)。

つまり、石垣内部に土台支持柱を組み、石垣を積みながら内部に土を充填しつつ、土台支持柱を埋め立てる方法が採られたきわめて珍しい工法である。

2)各階 平面図(含 基礎伏図、土台伏図) 図は左:南、右:北 天守と乾(いぬい)小天守では、階が異なる。 日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより

日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより

日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより

3)矩計図-1 天守 一階・二階 (平面図-3、4対応) 各図共通事項 単位 尺

天守は、二階建てを三層積む方法を採っている。 各矩計図は、断面図の橙色枠内を表示。 図中の羽子板ボルト等は、解体修理時になされた補強。

一階、二階では、外周と母屋と庇部の境の柱が通し柱。貫の厚さは柱径の30%程度。

矩計図

矩計図

断面図・矩計図共に日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより転載・編集

矩計図 着色部分:土塗壁 外部:各部塗篭 内部:真壁 垂木~垂木間の軒天井部も塗篭。 軒天部の小舞は垂木上全面に通して設けている(図参照)。

各層(1・2階、3・4階、5・6階)共通:床梁は、各階とも格子状に組む。各方向とも、通し柱頭部には、折置。中途階では、通し柱に枘差とし、鼻(端)栓またはシャチ継。 交差部は相欠きまたは渡腮。 梁は2~3間ものを柱上で継ぐ。継手は台持継。

4)矩計図―2 天守 三階・四階 (平面図-5,6対応)

三階 南西を見る 柱列は、通し柱。 床梁(四階床)は各方向とも、柱に枘差。 写真のように鼻(端)栓で納めるほかに、シャチ継も併用されていると考えられる。

写真・断面図・矩計図共に日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより転載、図は編集

この図の柱2本は通し柱。 五階の断面は、飛び出している部分を描いている。

4階、5階、6階は、居住空間としているため、付長押を設けている。

3階床を受ける梁は、柱上で台持継で継がれる。そのうち、上階の柱位置にあたる箇所には、肘木を設ける。

床板の継目には、下から目板を打っている。

5)矩計図-3 天守 五階 (平面図-7対応)

矩計図は、突き出しのない部分。

五階、六階は、南・北面の柱が通し柱(平面図ー7,8参照)

断面図・矩計図共に日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより転載・編集

6)矩計図ー4 天守 六階 (平面図ー8対応)

六階では、野屋根も表し(矩計図に見える軒先ボルトは修理時の補強)。

断面図・矩計図共に日本建築史基礎資料集成 十四 城郭Ⅰより転載・編集

矩計図のように、建物は各所を分厚い土壁で塗り篭めているが、土壁部は目的・用に応じて任意に設けられている。 このことは、建物は基本的に架構そのもので自立していて、土壁部には依存していないことを示している。 これは、他の城郭にも共通している。