● ―(師匠との再会)― 156p~171p

僕は芸人を辞めて、取りあえずは2軒の居酒屋で休みなく働き、生計を立てた。

相方は大阪の実家に帰り、携帯ショップに就職が決まったようだった。

神谷さんとは、時々、連絡を取った。神谷さんの伝記のために書き留めたノートは、20冊を超えていた。

11月半ば過ぎ、神谷さんの相方の大林さんから、神谷さんの居場所を知らないかと電話があった。

大林さんの話によると、急に連絡が取れなくなり、神谷さんの借金が1千万近くまで膨らんでいるらしいとのことだった。

僕も、すぐに電話したりアパートに行ったりして調べてみたが分からなかった。

僕は知り合いに紹介してもらった下北沢の不動産屋で働くことになった。

ある日、鈴なり横丁で2杯目の焼酎を呑み始めたとき、神谷さんから、失踪して1年振りに電話がかかってきた。

僕は、至急、神谷さんに会った。

「大林に思い切り顔面どつかれた」と神谷は痛そうに頬を抑えた。

大林さんは、関係者に頭を下げに回り、事務所に籍を残したまま神谷さんを待ち続けていたのだ。

「事務所に謝りに行ったが、どうにもならず解雇された。大阪に帰って走り回って金作ったが、借金がでかくなってどうにもならず、結局、自己破産した。徳永、絶対借金すんなよ」と、神谷さんはまくした。

―中略―

おもむろにセーターを脱いだ神谷さんの両胸が大きく膨らんでいたのだ。

聞くと、「Fカップです。大きいほうが面白いと思って、シリコンめっちゃ入れてん」と言う。

この人は狂っているのだろうか。

「それで、誰が笑うねん」

「なんでやねん。面白いやんけ。これで、テレビ出れると思ってん」

「出られるわけないやろ。30代の巨乳のおっさん誰が笑えんねん」

この人は愚か者だ。畢生のあほんだらだ。

「お乳入れた時な、自分でめっちゃ面白くてな、一人でずっと笑っててん。でもな、唯一仲良かった社員に会いに行ってな、これでテレビ出たいって言うたら、めっちゃ引いててな、ほんで俺も急に怖くなってきて」と、言って、神谷さんは、膝の上で拳を握り締めて俯いている。

「なにしてんねん」と、言葉が尖った。

「どえらいことしてもうたと思って、怖くなって、ほんで、徳永やったら笑ってくれると思って」

「笑うか」

「徳永どないしょう? テレビ無理やんな?」

「神谷さんは、なにも悪気ないと思います。僕はそれを知っています。でもね、世の中にはね、性の問題とか社会の中でのジェンダーの問題で悩んでいる人が沢山いてはるんです。そういう人が、その状態の神谷さん見たらどう思います?」

「……、すまん。俺な、もう何年も徳永以外の人に面白いって言われてないねん。だからな、そいつらにも面白いって言われたかってん。そのやり方が分からへんかってん。今ではほんまに後悔してる。ほんま、ごめん」

(神谷さんが心底からの漫才師だということが理解できる文章だ)

―中略―

東京駅から熱海に向かう新幹線こだまに揺られていた。神谷さんの誕生日が近かったので、僕はお祝いとして温泉旅行を持ちかけたのだ。

神谷さんは、分厚いセーターの上から、大きなサイズのパーカーを着込んで、胸のふくらみを隠していた。

神谷さんは、浮かれてしまって、つまみを拡げて焼酎を呑みながら、「徳永、一緒に風呂入られへんけどすまんな」と言う。

「やかましいわ」と僕が答えた。

「徳永、俺、どっちの風呂入ったらいいの?」

「男風呂に決まってるでしょ」

僕は、事前に客室に源泉かけ流しの露天風呂がついている部屋を予約していたのだ。

(師匠を思う心遣いに感心)

―中略―

部屋で料理と酒を頂いて、神谷さんは上機嫌だった。

翌日に素人参加型の「熱海お笑い大会」があるというポスターを見つけた神谷さんが、どうしても出たいと言い出した。応募の締め切りが過ぎているから無理だと言っても聞かなかった。

神谷さんは、「漫才作る」と言って、焼酎を片手に露天風呂に浸かっている。この人は、一生、漫才師であり続けるのだろう。

僕は、いつものように神谷ノートを開き、今日の出来事を書き込んでいる。

神谷さんは、窓の外から僕に向かって「おい、とんでもない漫才思いついたぞ」と言って、全裸のまま、垂直に何度も飛び跳ね、美しい乳房を揺らし続けていた。

(神谷の、一生、漫才の姿に感心)

終

「読後の雑感」

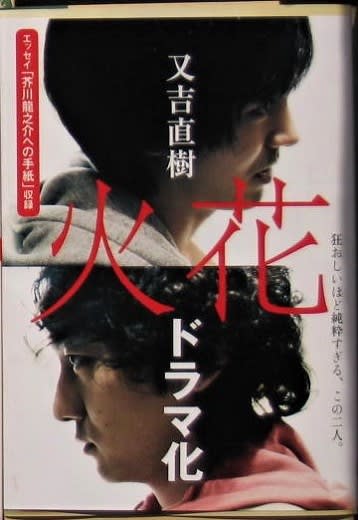

純文学の部類に入る「火花」は、数十年、大衆文学だけを読んできた私にとって、難解な文章が多く、理解できない文章も多々あり、読み難い作品だった。

読書が趣味の私にとっても、老化により読解力が少し低下したのかもわからない。

これらのためか、今回も、今まで読んできた大衆文学作品の「読後の感想」に替えて、「心を打った部分の文章を抜粋したものを主体に粗筋を纏めるといった手法」を取って、作品を纏めてみたのだが、纏めることができたのは、全体の3分の1程度に留まってしまった。

どうも、この手法は、純文学については、向いてなく、私の力では無理だということが分かった。

しかし、今回から、「薄黄色の蛍光ペンで記した心を打った文章」に、何故その文章に蛍光ペンを記したかの私の感想を付加したのは、ひとつの進歩であった。

終了