バス仕立てで参加者39人 明るく元気に楽しくを合言葉に観察旅行

19日

①延応寺の大ケヤキ ②但馬高原植物園・和池の大カツラ ③兎和野の大カツラ

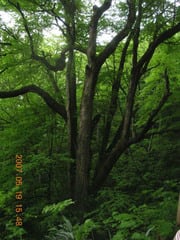

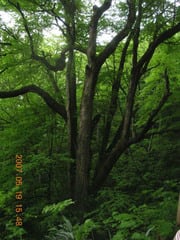

延応寺は生野ランプを降りてすぐの寺

威風堂々 延応寺の大ケヤキ(県の天然記念物 幹周り8.6m 高さ30m 樹齢?)

但馬高原植物園

標高580m の瀞川平にある。

センダイハギ シライトソウ

他にミズバショウ(残花)・イカリソウ・オダマキ・スズラン・キンラン・

クリンソウ・ザゼンソウ(残花)・コバノガマズミ・ミズキなど開花中

和池の大カツラは周遊道で歩いて行ける。後ろの山から清冽な谷が走り、それを

またぐように大カツラは立っていた。

天然記念物に指定されていて、幹周りは約16メートルもあるという。

山の番人のようだ。

和池の大カツラ

バスに乗り次の巨木へ。

兎和野の大カツラ このあたりはいかに水が豊かかわかる。

周りは鬱蒼として暗い。根元から水が湧き出している。

この木も天然記念物。樹齢500年とか。根元を踏まないように工事をされていると

ころだった。周辺の森は水源の森として大切にされている。

豊かな森に受け止められた雨水は根元に吸い込まれ、湧水として徐々に湧き出し、

周辺を潤しているようだ。

兎和野の大カツラ

ロッジかどま

大阪門真市と村岡町の提携ホテル この辺はハチ北高原といわれる。

夕食後は、ひとりひとり誕生日の木を教えてもらったり、2人の方が趣味・特技

を発表されたり、四つ葉のクローバーのプレゼントがあったり、楽しい交流の

場であった。

残念なことは、「バジルシードの試み」がちょっとうまくいかなかったこと。

事前に練習?しておけばよかったかな?

5月20日

①早朝バードウォッチングは、あいにくの小雨模様であまり飛んでくれなかった。

②神鍋山 ③コウノトリの郷公園

神鍋山火口

登山道にはヤブレガサ・ミヤマガラシ?・ヘラオオバコ・コナスビやオオキンケイギク

らしい葉も見られた。

スキー場になる草原では、ヒバリが飛び立ち、上空でホバリングするのがよく見えた。

ヤブレガサ ミヤマガラシ

火口のお鉢周遊道では、コツクバネウツギ(花)、ツリガネニンジン・オミナエシ・

キキョウ・オヤマボクチ?・オカトラノオなどはいずれも花は咲いてないが、

葉が見られ、季節を変えて来たら花が楽しめそうだった。

コウノトリの郷公園

今朝8時前ヒナが孵化。自然界では43年ぶりのヒナ誕生とのことで、号外が出ていた。

S46に絶滅したコウノトリの野生復帰なるか?

偶然にも「その日」に来合わせた者として、無事に育ちますようにと強く願う。

飛んでいたり、屋根に泊まったりしているのをゆっくり見れた。

現在野生は13羽いるとのことだが、その内の半数は見た。

どうやら餌の時間が近かったかららしい。ラッキー!

望遠鏡でデジカメ撮影に挑戦。合わすのが難しいけど、どうにか撮れた。

コウノトリ(望遠鏡) 飛翔

かわいいコウノトリのポスト

満足の旅だった。