うちのベランダのタコノアシはすっかり枯れた。

自生地2か所はどうなっているか?散歩がてらに見に行く。

植えた稲が刈り取られずに白茶けた姿。どうされたんだろう。

1か所目 枯れ姿のタコノアシがあって一安心。

2か所目

以前の群生地が草刈りされてほぼなくなっていたタコノアシが遠くに復活

よかった。

旧村の中を通る。

以前にも通ったことはあるが、広大な敷地のお屋敷。

調べると「岡橋家住宅」代々庄屋を務めた山林地主宅。

写真は「南米蔵」で、左の「長屋門」へと続き・・

その左へ白い長~~い塀が続き、屋敷内はうかがい知れないが・・

上記の南米蔵・長屋門を含め15件の建てものが登録有形文化財になっているらしい。

小部神社

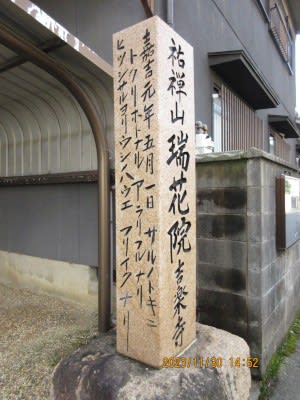

小子部命・武甕鎚命・経津主命・天児屋根命・姫大神・素盞鳴命・斎主命を祀る。隣は瑞花院。

公園から瑞花院(吉楽寺) 本堂(重文)

ぐるりと回って・・

解体修理の際に見つかったというヘラで書かれた瓦の落書き。

曽我緑地公園のランタナに潜り込んで花を食べているのは・・

ホリイコシジミの幼虫? 変わった模様の毛が生えた幼虫です。

ご存じの方は教えてください。

今年はしっかり実をつけたユズリハを見て家へ

4時間ほどのぶらぶら歩きでした。