栗駒山から下山し、この日の宿泊地となる平泉まで向かうが、その途中で厳美渓による。厳美渓(げんびけい)は、岩手県一関市にある磐井川中流の渓谷で、栗駒山を水源とする。全長は2キロあり、国の名勝及び天然記念物に指定されている。

奇岩、怪岩、深淵、甌穴に滝と、ダイナミックな景観が続いている。

景色もさることながら、厳美渓で一番面白いのは「空飛ぶだんご」だ。渓谷の休憩所と対岸のお店との間がワイヤーロープで繋がれており、籠に代金を入れ合図の板を叩くと、対岸の店の人がワイヤーを引っ張り、だんごと茶を提供してくれるというものである。まずは、籠の中にお金を入れ、合図の板をたたくと、お店の人がワイヤーを引っ張り始めた。

お店の方でだんごとお茶を籠に入れると、一気に籠が滑り降りてくる。

手元に届いたところで、だんごとお茶を受け取る。

厳美渓名物「郭公だんご」だ。ひと箱400円で3本入っている。

こちらは、休憩所でだんごが滑り降りてくるところを見守る人々。

「郭公だんご」を食べ終わり、厳美渓の周りを散策する。吊橋があって対岸にも渡れる。

この先の橋の向こう側で「空飛ぶだんご」が販売されている。

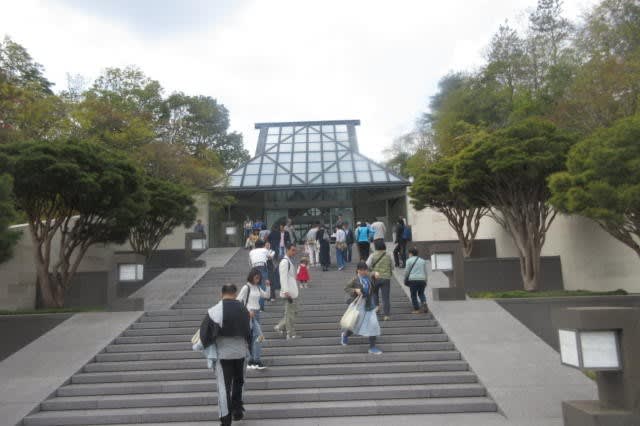

平泉に入ったところで、興味を引く建物があったので立ち寄る。「達谷窟毘沙門堂」といい、延暦20年(801年)、征夷大将軍・坂上田村麿公によって創建された御堂で、京都の清水寺をまねた懸崖造りで、窟堂としては日本一の規模だという。まずは、石造りの一之鳥居を潜る。

二之鳥居を潜る。

三之鳥居を潜る。

そして、これが岩壁の下にめり込んでいるかのような毘沙門堂だ。

毘沙門堂の中では、“最強の御札”として名高い護符「牛玉寳印」がいただける。貼れば「悪鬼を払い、福を招く」と言われているそうだ。

毘沙門堂の奥には、岩壁に刻まれた磨崖仏の岩面大仏がある。後三年の役の犠牲者を敵味方なく供養するために源義家が彫り付けたものと伝えられているそうだ。

大仏は、大日如来あるいは阿弥陀如来といわれ、高さ16.5m、顔の長さ3.6m、肩幅9.9mにもなる巨大な仏像だったが、1896年(明治29年)に胸から下が崩落して顔のみが残っているだけだ。そのため現在は、岩面大仏と呼ばれている。

毘沙門堂の金堂。

毘沙門堂を見学し終えると、いい時間となり、平泉の毛越寺近くのホテルに到着し宿泊する。

「2019栗駒山ツアー:3日目平泉観光」に続く。

奇岩、怪岩、深淵、甌穴に滝と、ダイナミックな景観が続いている。

景色もさることながら、厳美渓で一番面白いのは「空飛ぶだんご」だ。渓谷の休憩所と対岸のお店との間がワイヤーロープで繋がれており、籠に代金を入れ合図の板を叩くと、対岸の店の人がワイヤーを引っ張り、だんごと茶を提供してくれるというものである。まずは、籠の中にお金を入れ、合図の板をたたくと、お店の人がワイヤーを引っ張り始めた。

お店の方でだんごとお茶を籠に入れると、一気に籠が滑り降りてくる。

手元に届いたところで、だんごとお茶を受け取る。

厳美渓名物「郭公だんご」だ。ひと箱400円で3本入っている。

こちらは、休憩所でだんごが滑り降りてくるところを見守る人々。

「郭公だんご」を食べ終わり、厳美渓の周りを散策する。吊橋があって対岸にも渡れる。

この先の橋の向こう側で「空飛ぶだんご」が販売されている。

平泉に入ったところで、興味を引く建物があったので立ち寄る。「達谷窟毘沙門堂」といい、延暦20年(801年)、征夷大将軍・坂上田村麿公によって創建された御堂で、京都の清水寺をまねた懸崖造りで、窟堂としては日本一の規模だという。まずは、石造りの一之鳥居を潜る。

二之鳥居を潜る。

三之鳥居を潜る。

そして、これが岩壁の下にめり込んでいるかのような毘沙門堂だ。

毘沙門堂の中では、“最強の御札”として名高い護符「牛玉寳印」がいただける。貼れば「悪鬼を払い、福を招く」と言われているそうだ。

毘沙門堂の奥には、岩壁に刻まれた磨崖仏の岩面大仏がある。後三年の役の犠牲者を敵味方なく供養するために源義家が彫り付けたものと伝えられているそうだ。

大仏は、大日如来あるいは阿弥陀如来といわれ、高さ16.5m、顔の長さ3.6m、肩幅9.9mにもなる巨大な仏像だったが、1896年(明治29年)に胸から下が崩落して顔のみが残っているだけだ。そのため現在は、岩面大仏と呼ばれている。

毘沙門堂の金堂。

毘沙門堂を見学し終えると、いい時間となり、平泉の毛越寺近くのホテルに到着し宿泊する。

「2019栗駒山ツアー:3日目平泉観光」に続く。