今回のツアー最終日だ。西表島の民宿「マリウド」さんの車で上原港まで送ってもらう。ずっと欠航だった西表島上原港⇔石垣島の定期船がやっと運行できるようになり、朝の出発に余裕ができた。

上原港から見た朝日。

上原港に貼ってあったイリオモテヤマネコの写真。世界で西表島だけに生息する希少種で、種の存続ぎりぎりの100頭ほどしかいないと言われている。今回、本物を見る機会は、全くなかったが、国の天然記念物で、絶滅危惧種に指定されている動物である。夜中に、飛び出して交通事故死にあうイリオモテヤマネコが少なくないとの事で、西表島では、ドライバーに制限速度の40km/hを守るよう注意を呼びかける運動が行われているそうだ。

午前8時発の石垣島行きの定期船に乗る。

石垣島に着くと、すぐさま竹富島行きの定期船に乗りかえて、竹富島に向かう。竹富港からは、バスで竹富観光センターの水牛車乗り場に移動。これも初めてだが、まずは、水牛車に乗ってゆっくり島内を観光だ。

水牛は何頭もいて、我々の牛車を引っ張ってくれたのは「劉」くんだった。

次から次へと、別の水牛車が付いてくる。

竹富島の家々は、琉球石灰岩の石垣、ふく木の防風林、屋根は赤瓦といった伝統的な建築様式をふまえていて、古い沖縄の集落景観をそのまま残している。

水牛車に揺られ、ガイドの案内を聴きながら景色を見ていく。

赤瓦の屋根にシーサーを置くのは、魔除けの意味合いがあるという。石垣越しに咲くブーゲンビリアの花々も南国特有の雰囲気を醸し出している。

竹富島の道は、浜から運んだ白砂が敷き詰められている。毎朝、島民が道の砂をきれいに掃いて均しているそうだ。

石垣の中に置かれたおびただしい数のレンタサイクル。シーズンにもなると、島はレンタサイクルで動き回る人で一杯になるようだ。

最後は、ガイドさんの三線の演奏と民謡を聞いて水牛車観光が終わった。

水牛車観光が終わった水牛車。

我々メンバーで、水牛の「劉」くんと記念撮影。

この後は、歩いて島内を観光する。日差しが強くなり、ガイドさんから配られた傘を被る。

水牛車では回れなかった場所も含めてのガイド付きの散歩コースだ。

ここは有名な民謡"安里屋ユンタ"のモデルとなった美女クヤマが生まれた家だ。琉球王国時代の竹富島に実在した絶世の美女・安里屋クヤマは役人に逆らい求婚を撥ね付けた。クヤマの気丈さは、八重山の反骨精神の象徴として語り継がれているという。

石敢當と呼ばれる魔よけ。市中を徘徊する魔物は直進する性質を持つため、丁字路や三叉路などの突き当たりにぶつかると向かいの家に入ってきてしまうと信じられている。そのため、丁字路や三叉路などの突き当たりに石敢當を設け、魔物の侵入を防ぐというわけだ。魔物は石敢當に当たると砕け散るとされ、悪いことが人ではなく、石に敢えて当たってくれという意味があるそうだ。

白砂が敷き詰められた道は、よく見ると真っすぐではない。緩やかにカーブがつけられている。ガイドさん曰く、台風が多い地域だけに風が真っすぐ通り抜けないよう、あえてカーブをつけ、家屋への被害を少なくなるようにしてあるそうだ。

ガイドさんの説明を聞きながら、十字路に立って道の様子を確認している様子。

世持御嶽(ユームチオン)。竹富島の集落の中央にあり、火の神、農耕の神を奉る行事が行われる御獄。10月ごろに行われる『種子取祭』は、五穀豊饒と島民の繁栄を祈願して行われる竹富島最大の行事で、この『種子取祭』の期間の内の2日間はツアー等も一切行われないそうだ。

お散歩中にも、水牛車が何度も通り抜ける。

竹富郵便局。竹富島唯一の郵便局。本土の郵便局と違い、木造でできており赤瓦の屋根とシーサー、そして昔ながらの赤いポストがある。ここで手紙を出す時に係の人に伝えると、赤瓦屋根とミンサー織の帯、星砂がデザインされた風景印を押してくれるとの事。

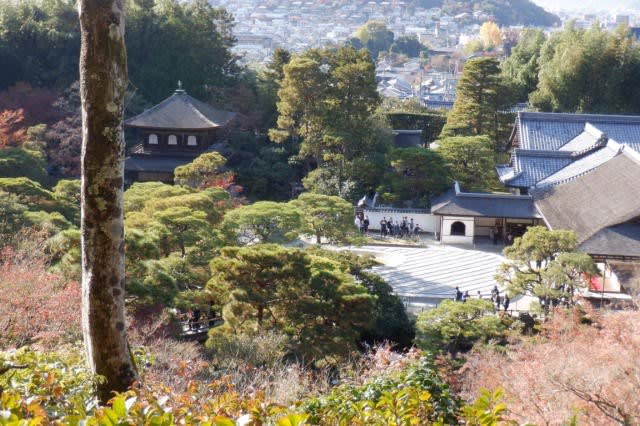

最後に、「あかやま展望台」というお土産屋さんの屋上に登る。以前は、「なごみの塔」という高い展望台から島の景色を見ることが出来たのだが、現在は、「なごみの塔」が老朽化のために立ち入り禁止となってしまい、かわりに「あかやま展望台」から島の東西南北を見渡すことが出来る。

赤い瓦屋根の家屋が並んでいる様子を見ると、これが竹富島の風景だというのがよくわかる。

竹富島を水牛車とお散歩で楽しんだ後、ふたたび定期船で石垣島に戻り、バス、飛行機を乗り継いで帰路に着いた。本土を出る時は、雪もちらつく寒い日だったが、南の島々に来ると、気温は一気に上がり汗ばむ気候にビックリ。日本は、南北に細長く、四季を数日間で一気に楽しんだ気分だった。

上原港から見た朝日。

上原港に貼ってあったイリオモテヤマネコの写真。世界で西表島だけに生息する希少種で、種の存続ぎりぎりの100頭ほどしかいないと言われている。今回、本物を見る機会は、全くなかったが、国の天然記念物で、絶滅危惧種に指定されている動物である。夜中に、飛び出して交通事故死にあうイリオモテヤマネコが少なくないとの事で、西表島では、ドライバーに制限速度の40km/hを守るよう注意を呼びかける運動が行われているそうだ。

午前8時発の石垣島行きの定期船に乗る。

石垣島に着くと、すぐさま竹富島行きの定期船に乗りかえて、竹富島に向かう。竹富港からは、バスで竹富観光センターの水牛車乗り場に移動。これも初めてだが、まずは、水牛車に乗ってゆっくり島内を観光だ。

水牛は何頭もいて、我々の牛車を引っ張ってくれたのは「劉」くんだった。

次から次へと、別の水牛車が付いてくる。

竹富島の家々は、琉球石灰岩の石垣、ふく木の防風林、屋根は赤瓦といった伝統的な建築様式をふまえていて、古い沖縄の集落景観をそのまま残している。

水牛車に揺られ、ガイドの案内を聴きながら景色を見ていく。

赤瓦の屋根にシーサーを置くのは、魔除けの意味合いがあるという。石垣越しに咲くブーゲンビリアの花々も南国特有の雰囲気を醸し出している。

竹富島の道は、浜から運んだ白砂が敷き詰められている。毎朝、島民が道の砂をきれいに掃いて均しているそうだ。

石垣の中に置かれたおびただしい数のレンタサイクル。シーズンにもなると、島はレンタサイクルで動き回る人で一杯になるようだ。

最後は、ガイドさんの三線の演奏と民謡を聞いて水牛車観光が終わった。

水牛車観光が終わった水牛車。

我々メンバーで、水牛の「劉」くんと記念撮影。

この後は、歩いて島内を観光する。日差しが強くなり、ガイドさんから配られた傘を被る。

水牛車では回れなかった場所も含めてのガイド付きの散歩コースだ。

ここは有名な民謡"安里屋ユンタ"のモデルとなった美女クヤマが生まれた家だ。琉球王国時代の竹富島に実在した絶世の美女・安里屋クヤマは役人に逆らい求婚を撥ね付けた。クヤマの気丈さは、八重山の反骨精神の象徴として語り継がれているという。

石敢當と呼ばれる魔よけ。市中を徘徊する魔物は直進する性質を持つため、丁字路や三叉路などの突き当たりにぶつかると向かいの家に入ってきてしまうと信じられている。そのため、丁字路や三叉路などの突き当たりに石敢當を設け、魔物の侵入を防ぐというわけだ。魔物は石敢當に当たると砕け散るとされ、悪いことが人ではなく、石に敢えて当たってくれという意味があるそうだ。

白砂が敷き詰められた道は、よく見ると真っすぐではない。緩やかにカーブがつけられている。ガイドさん曰く、台風が多い地域だけに風が真っすぐ通り抜けないよう、あえてカーブをつけ、家屋への被害を少なくなるようにしてあるそうだ。

ガイドさんの説明を聞きながら、十字路に立って道の様子を確認している様子。

世持御嶽(ユームチオン)。竹富島の集落の中央にあり、火の神、農耕の神を奉る行事が行われる御獄。10月ごろに行われる『種子取祭』は、五穀豊饒と島民の繁栄を祈願して行われる竹富島最大の行事で、この『種子取祭』の期間の内の2日間はツアー等も一切行われないそうだ。

お散歩中にも、水牛車が何度も通り抜ける。

竹富郵便局。竹富島唯一の郵便局。本土の郵便局と違い、木造でできており赤瓦の屋根とシーサー、そして昔ながらの赤いポストがある。ここで手紙を出す時に係の人に伝えると、赤瓦屋根とミンサー織の帯、星砂がデザインされた風景印を押してくれるとの事。

最後に、「あかやま展望台」というお土産屋さんの屋上に登る。以前は、「なごみの塔」という高い展望台から島の景色を見ることが出来たのだが、現在は、「なごみの塔」が老朽化のために立ち入り禁止となってしまい、かわりに「あかやま展望台」から島の東西南北を見渡すことが出来る。

赤い瓦屋根の家屋が並んでいる様子を見ると、これが竹富島の風景だというのがよくわかる。

竹富島を水牛車とお散歩で楽しんだ後、ふたたび定期船で石垣島に戻り、バス、飛行機を乗り継いで帰路に着いた。本土を出る時は、雪もちらつく寒い日だったが、南の島々に来ると、気温は一気に上がり汗ばむ気候にビックリ。日本は、南北に細長く、四季を数日間で一気に楽しんだ気分だった。