註記追加

この記事の図面部分、拡大しても判読できないことが分りましたので、

新たに図版を作成中です。とりあえずは、概形をお読み取りください。[9日 15.48]

ここにA4判のコピー用紙があります。

その紙の短辺を画鋲で箱に止めると、写真①のように垂れ下がります。

しかし、紙に長手方向にいくつかの「折り」を入れると、短辺を画鋲で止めると写真②のように、水平に持ち出すことができます。

これを利用したのが、工場などの屋根に使われることの多い薄い鉄板を加工した「折版」。

いろいろな既製品がつくられています。

①がなぜ垂れ下がってしまうのか、②がなぜ写真のようになり得るのか、については、現在の「力学」で数字をもって「解説」をすることができるでしょう。

次の写真③は、先の紙を一旦モミクシャにして伸ばしたものを、同じく短辺を画鋲で止めたものです。

この場合、モミクシャの仕方、開いたときの形状で程度は異なりますが、垂れ下がることはありません。

では、この「現象」を数字で解説できるでしょうか。

①②の場合は、「一般式」でも解説できると思いますが、③は一般式ではできないはずです。

なぜなら、モミクシャのを開いてできる形状は不整形で、しかも、いつも同じ形になるわけでもありません。

それゆえ、いかなる状況にも対応できる「一般式」は、ない。

つまり、モミクシャの状況ごとに「式」をつくらなければならないはずです。

ということは、もしもこのような「現象」を利用した屋根架構を「構想」したとすると、現在の構造解析では、計算を断られるでしょう。

簡単に言えば、現在の構造解析の下では、日本では(おそらく他でも)こんな「構想」の設計は簡単にはできない。

ところが、このような「現象」を活用したと考えてよい設計例があるのです。

それを今回は紹介します。

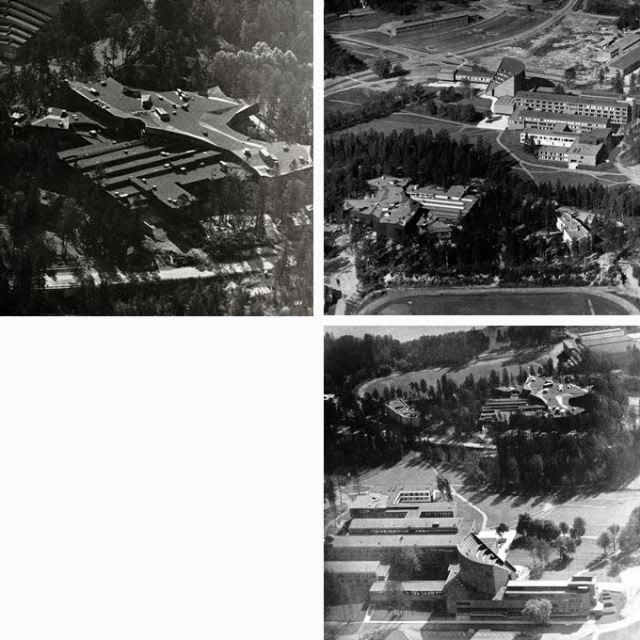

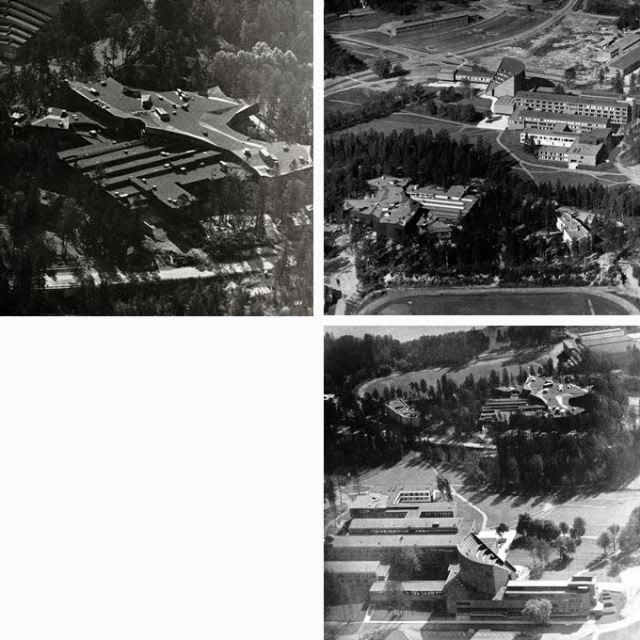

まず、その建物の俯瞰写真。

写真③のようにはモミクシャではありませんが、不整形であることは同じです。

この建物は、フィンランドの「オタニエミ工科大学」の、日本で言えば「学生会館」にあたる建物。

左上の写真が、「学生会館」で、R・ピエティラの設計。

右上の写真では、手前が「学生会館」で、奥が同大学の主要な校舎棟、これはA・アアルトの設計。

右下は、それを逆の方向から見た写真。

「学生会館」は、1967年9月のフィンランドの建築誌“ARK”に載っているので、おそらく1966~67年頃の竣工。

註 今回の図版は、下記からの転載です。

“ARK”1967年9月号、

“ARQUITECTURA FINLANDESA”(Ediciones Poligrafa, S.A 刊)

1960年代、フィンランドには、アアルトの考え方に賛同する多くの若手が輩出しています。ピエティラもその一人。

アアルトの考え方とは、「建築:建物づくりとは、人の在る空間を創出すること」と言ってよい、と私は考えています。

では、ピエティラは、なぜこういう建物を構想したか。

彼は、建設地の地形、そして針葉樹林とここかしこに露出している岩々によってつくられている「場所」に、人びとが活き活きと動ける「空間」を見出し、その「空間」に見合った「覆い屋」を架ければ建物になる、と考えたのだと思います。以前に触れた人が暮らすにあたっての「十分条件」です。屋根がなくたって「十分」なのです。

(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/31a97d11acdc29d010ec4d548e7df7b5)。

つまり、現地の既存の空間の「自然体」に、暮す場所としての建物の原型を見出し、そしてそこに架けられたのが、この形状の「屋根」である、と考えると納得がゆきます。

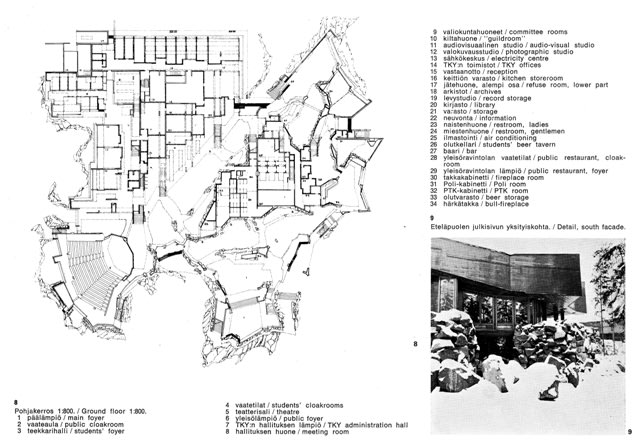

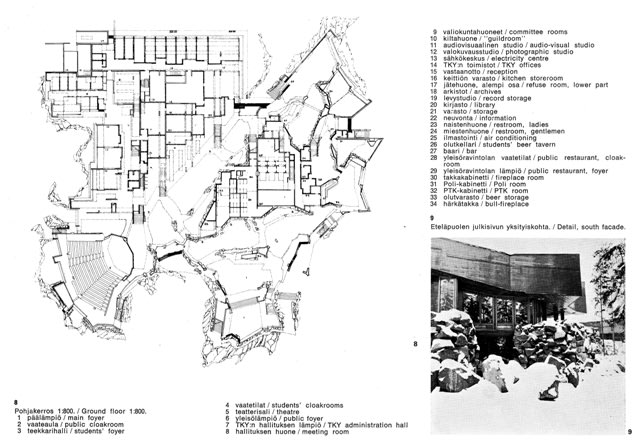

平面図・断面図も建設地にあわせて「自由奔放」です。

しかしそれは、現代風の「設計者の勝手放題」という意味の自由奔放ではなく、あくまでも、建設地に順じて、という意味での自由奔放です。

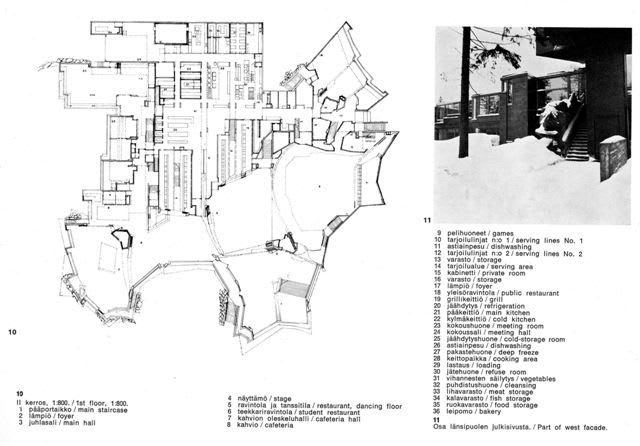

下は地上階(Ground Floor)の平面図です。

場所の名称も記入されている“ARK”の頁をそのままコピーしたので見にくいかもしれません。拡大して見てください。右下は外観の部分写真。

“ARK”という雑誌は、文章はすべてフィンランド語、

唯一、図面の説明にだけ、英訳が付いています。

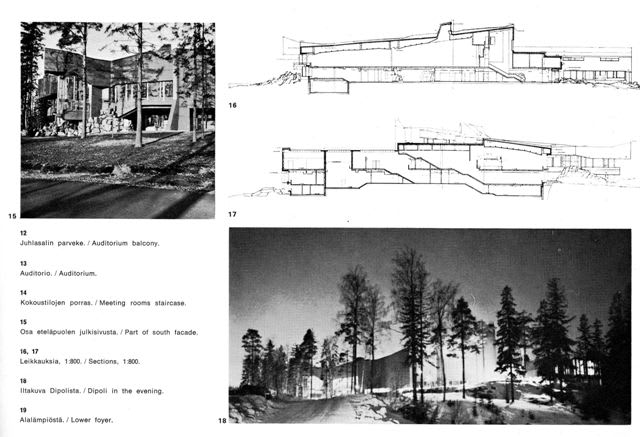

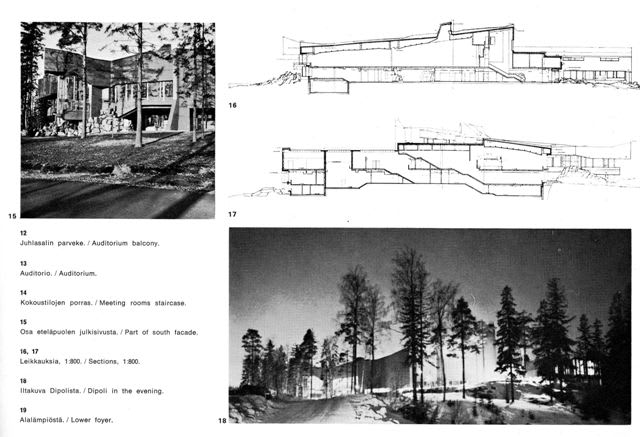

次は断面図と外観。なお、左下の説明のうち12~14は他の頁の解説文です。

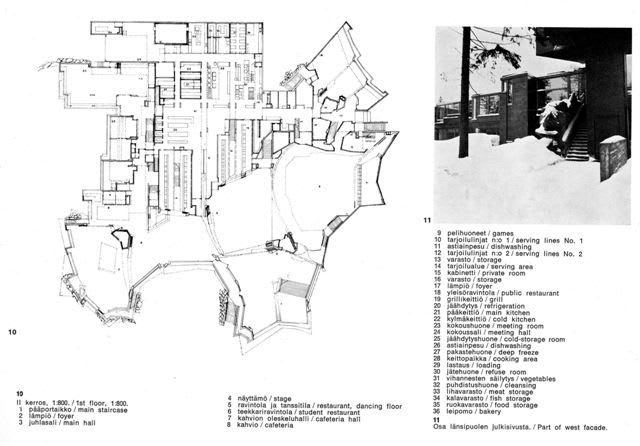

そして次は、上階(1st Floor)の平面図。日本で言えば2階にあたります。

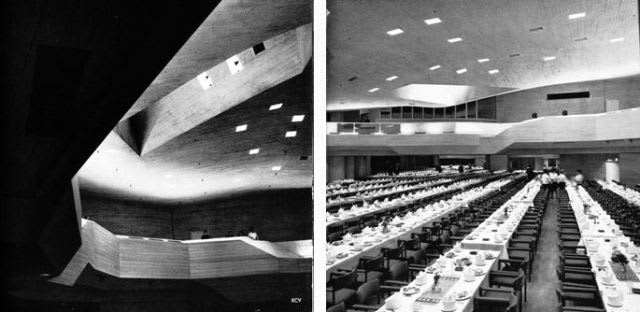

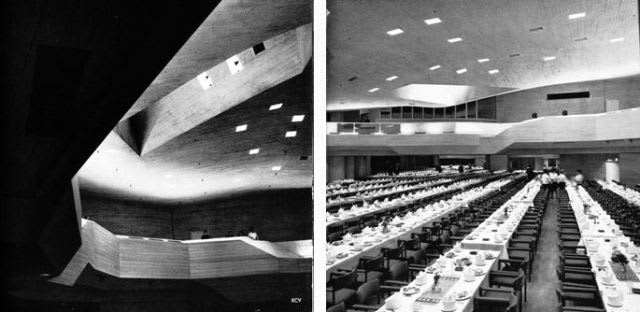

では、内部はどうなるか、というと、これがなかなか写真になりづらい。

その一部が次の写真。

断面図で分るように、躯体をそのまま見せているところと、別途内装を施したところとがあります。

この建物は、建設地の地形や、そこに存在する樹林や岩などとともに見ないと、実際が理解できないのでは、と思います。

しかし、本当は、すべての建物がそうのはずです。そうでなければならないはずです。

とりわけ、日本の建物は、このこと抜きで見てはいけないのです。

この場合、「日本の建物」とは、近世までの建物。

該当する建物、「まわりとともにある建物」は、それ以後にもないわけではありませんが、

明治以降はきわめて少なくなり、そして現代は皆無に等しいのではないでしょうか。

私はこの建物を訪れたことはなく、もちろんフィンランドへも行ったことはありません。

ただ、アアルトの建物に魅かれ、同時にフィンランドの現代建築にも関心をもった時期があり、比較的廉価だった雑誌“ARK”も購読していました。

しかし、フィンランドの建物も、1970年代になると急速に変ってきて(他の西欧と変りない建物が増えた)、そこで購読をやめた記憶があります。

さて、今回、突然この建物を紹介する気になったのは、先回のパリ万博・機械館のような、『「構想」が「理論」「学」よりも先行する建物づくり』が最近見られなくなっていることを、知っておいてよいのではないか、とあらためて感じたからなのです。つまり、清新で溌剌さがなくなっている、ということ。

パリ万博・機械館は、まだ、「見慣れた」形体に入る一例です。

しかし、見慣れた形体ではなく、しかも幾何学的に不整形な形体になったら、現在は「拒否反応」を起こすのが「普通」。

しかし、「拒否反応」を起こすこと自体が、本当は「正常ではない」のではないか、と私は思うのです。

なぜ、「拒否反応」が「普通」になってしまったか。

その理由は、「理論」が「現場」より先行する、「机上の考え」が「地上の考え」を押し潰すのが「普通」になったからなのです。そしてそれをもって「科学的」と称することが「普通」になったからなのです。

シドニー・オペラハウスはウッツォンの原設計とは似ても似つかない形になってしまったことは先回触れました(次回、その変遷を紹介の予定)。それも、「理論」が「発想・構想」を歪めてしまった一例である、と私は考えています。

レオナルド・ダ・ヴィンチも、「最高の不幸は理論が実作を追いこすときである」と言っていますから(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4f8f4651ffc6129b69ebb7e286bc8be9)、どの時代にもそういう傾向があったのでしょうが、現在ほど甚だしい時代はないでしょう。

私たちは、もう一度、私たち自身に自信を抱き、溌剌とした発想・構想を、自由奔放に展開してよいのではないか、と私は考えています。

そして、その行為・営為を、常に自省をもって顧みること、それこそが「科学」の基本なのだ、と私は考えます。

つまり、結論的に言えば、「現場・地上の発想」を通じて「机上の理論」は生まれる、しかし、「机上の理論」からは「発想・構想」は決して生まれない、両者の関係は「不可逆」である、ということです。

なお、末尾になりましたが、日本で明治以降、建築の「学界」で行われてきた「現場」を離れた「机上」の論議の中味を、それに携わり「世論」を「先導(扇動?)」してきた人たちの「言動」を精査し論及している方のブログを紹介します。

なぜ、「理論が実作を追い越す」ような状況に陥ってしまったのか、「理由・訳」が見えてくるはずです。

そのあたりについて関心のある方は、是非ご覧になることをお薦めします。

http://kubo-design.at.webry.info/

なお、私のブログでは、あえてリンク先を設けてありませんので、関心のおありの方は、「お気に入り」に追加してくださるようお願いします。

この記事の図面部分、拡大しても判読できないことが分りましたので、

新たに図版を作成中です。とりあえずは、概形をお読み取りください。[9日 15.48]

ここにA4判のコピー用紙があります。

その紙の短辺を画鋲で箱に止めると、写真①のように垂れ下がります。

しかし、紙に長手方向にいくつかの「折り」を入れると、短辺を画鋲で止めると写真②のように、水平に持ち出すことができます。

これを利用したのが、工場などの屋根に使われることの多い薄い鉄板を加工した「折版」。

いろいろな既製品がつくられています。

①がなぜ垂れ下がってしまうのか、②がなぜ写真のようになり得るのか、については、現在の「力学」で数字をもって「解説」をすることができるでしょう。

次の写真③は、先の紙を一旦モミクシャにして伸ばしたものを、同じく短辺を画鋲で止めたものです。

この場合、モミクシャの仕方、開いたときの形状で程度は異なりますが、垂れ下がることはありません。

では、この「現象」を数字で解説できるでしょうか。

①②の場合は、「一般式」でも解説できると思いますが、③は一般式ではできないはずです。

なぜなら、モミクシャのを開いてできる形状は不整形で、しかも、いつも同じ形になるわけでもありません。

それゆえ、いかなる状況にも対応できる「一般式」は、ない。

つまり、モミクシャの状況ごとに「式」をつくらなければならないはずです。

ということは、もしもこのような「現象」を利用した屋根架構を「構想」したとすると、現在の構造解析では、計算を断られるでしょう。

簡単に言えば、現在の構造解析の下では、日本では(おそらく他でも)こんな「構想」の設計は簡単にはできない。

ところが、このような「現象」を活用したと考えてよい設計例があるのです。

それを今回は紹介します。

まず、その建物の俯瞰写真。

写真③のようにはモミクシャではありませんが、不整形であることは同じです。

この建物は、フィンランドの「オタニエミ工科大学」の、日本で言えば「学生会館」にあたる建物。

左上の写真が、「学生会館」で、R・ピエティラの設計。

右上の写真では、手前が「学生会館」で、奥が同大学の主要な校舎棟、これはA・アアルトの設計。

右下は、それを逆の方向から見た写真。

「学生会館」は、1967年9月のフィンランドの建築誌“ARK”に載っているので、おそらく1966~67年頃の竣工。

註 今回の図版は、下記からの転載です。

“ARK”1967年9月号、

“ARQUITECTURA FINLANDESA”(Ediciones Poligrafa, S.A 刊)

1960年代、フィンランドには、アアルトの考え方に賛同する多くの若手が輩出しています。ピエティラもその一人。

アアルトの考え方とは、「建築:建物づくりとは、人の在る空間を創出すること」と言ってよい、と私は考えています。

では、ピエティラは、なぜこういう建物を構想したか。

彼は、建設地の地形、そして針葉樹林とここかしこに露出している岩々によってつくられている「場所」に、人びとが活き活きと動ける「空間」を見出し、その「空間」に見合った「覆い屋」を架ければ建物になる、と考えたのだと思います。以前に触れた人が暮らすにあたっての「十分条件」です。屋根がなくたって「十分」なのです。

(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/31a97d11acdc29d010ec4d548e7df7b5)。

つまり、現地の既存の空間の「自然体」に、暮す場所としての建物の原型を見出し、そしてそこに架けられたのが、この形状の「屋根」である、と考えると納得がゆきます。

平面図・断面図も建設地にあわせて「自由奔放」です。

しかしそれは、現代風の「設計者の勝手放題」という意味の自由奔放ではなく、あくまでも、建設地に順じて、という意味での自由奔放です。

下は地上階(Ground Floor)の平面図です。

場所の名称も記入されている“ARK”の頁をそのままコピーしたので見にくいかもしれません。拡大して見てください。右下は外観の部分写真。

“ARK”という雑誌は、文章はすべてフィンランド語、

唯一、図面の説明にだけ、英訳が付いています。

次は断面図と外観。なお、左下の説明のうち12~14は他の頁の解説文です。

そして次は、上階(1st Floor)の平面図。日本で言えば2階にあたります。

では、内部はどうなるか、というと、これがなかなか写真になりづらい。

その一部が次の写真。

断面図で分るように、躯体をそのまま見せているところと、別途内装を施したところとがあります。

この建物は、建設地の地形や、そこに存在する樹林や岩などとともに見ないと、実際が理解できないのでは、と思います。

しかし、本当は、すべての建物がそうのはずです。そうでなければならないはずです。

とりわけ、日本の建物は、このこと抜きで見てはいけないのです。

この場合、「日本の建物」とは、近世までの建物。

該当する建物、「まわりとともにある建物」は、それ以後にもないわけではありませんが、

明治以降はきわめて少なくなり、そして現代は皆無に等しいのではないでしょうか。

私はこの建物を訪れたことはなく、もちろんフィンランドへも行ったことはありません。

ただ、アアルトの建物に魅かれ、同時にフィンランドの現代建築にも関心をもった時期があり、比較的廉価だった雑誌“ARK”も購読していました。

しかし、フィンランドの建物も、1970年代になると急速に変ってきて(他の西欧と変りない建物が増えた)、そこで購読をやめた記憶があります。

さて、今回、突然この建物を紹介する気になったのは、先回のパリ万博・機械館のような、『「構想」が「理論」「学」よりも先行する建物づくり』が最近見られなくなっていることを、知っておいてよいのではないか、とあらためて感じたからなのです。つまり、清新で溌剌さがなくなっている、ということ。

パリ万博・機械館は、まだ、「見慣れた」形体に入る一例です。

しかし、見慣れた形体ではなく、しかも幾何学的に不整形な形体になったら、現在は「拒否反応」を起こすのが「普通」。

しかし、「拒否反応」を起こすこと自体が、本当は「正常ではない」のではないか、と私は思うのです。

なぜ、「拒否反応」が「普通」になってしまったか。

その理由は、「理論」が「現場」より先行する、「机上の考え」が「地上の考え」を押し潰すのが「普通」になったからなのです。そしてそれをもって「科学的」と称することが「普通」になったからなのです。

シドニー・オペラハウスはウッツォンの原設計とは似ても似つかない形になってしまったことは先回触れました(次回、その変遷を紹介の予定)。それも、「理論」が「発想・構想」を歪めてしまった一例である、と私は考えています。

レオナルド・ダ・ヴィンチも、「最高の不幸は理論が実作を追いこすときである」と言っていますから(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/4f8f4651ffc6129b69ebb7e286bc8be9)、どの時代にもそういう傾向があったのでしょうが、現在ほど甚だしい時代はないでしょう。

私たちは、もう一度、私たち自身に自信を抱き、溌剌とした発想・構想を、自由奔放に展開してよいのではないか、と私は考えています。

そして、その行為・営為を、常に自省をもって顧みること、それこそが「科学」の基本なのだ、と私は考えます。

つまり、結論的に言えば、「現場・地上の発想」を通じて「机上の理論」は生まれる、しかし、「机上の理論」からは「発想・構想」は決して生まれない、両者の関係は「不可逆」である、ということです。

なお、末尾になりましたが、日本で明治以降、建築の「学界」で行われてきた「現場」を離れた「机上」の論議の中味を、それに携わり「世論」を「先導(扇動?)」してきた人たちの「言動」を精査し論及している方のブログを紹介します。

なぜ、「理論が実作を追い越す」ような状況に陥ってしまったのか、「理由・訳」が見えてくるはずです。

そのあたりについて関心のある方は、是非ご覧になることをお薦めします。

http://kubo-design.at.webry.info/

なお、私のブログでは、あえてリンク先を設けてありませんので、関心のおありの方は、「お気に入り」に追加してくださるようお願いします。

モデル化による「近似値解」が現実の実務で可能な事・・・

厳密解は有限要素法にて各変化点をXYZの三軸点を入力し

そして使用材料の物性データを入力し解析は出来るとしても

実務の世界では無理・・・

法規的な面や経済的な面等現在の日本では厳しいのが現実・・・

当方も木構造で可能性を追求しているが・・・