[文言補訂 26日 3.27、10.21]

先回の末尾で、「・・・・これまで使った図版などを使いながら(足りない場合は補足し)、もう一度、しつこく、日本の建築技術を再見・再検しようと考えています。

というのも、講習会の参加者の年齢が、9割までが1950年以降の生まれ、そして、大半が都会育ち。当然日本の木造建築を見る機会が少なく育ってきた・・・・、そういう印象が強かったからです」と「予告」しました。

そこでさらに考えて、「技術」というと、どうしても狭く考えられがちなので、「建物づくり」にあたって人はどのように考えていたか、という視点で書いてみることにしました。その視点で「技術」を考えることになります。いわば「技術」がどうして育まれたか、ということになるでしょう。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今回は、「人は何処にでも住めたか」という話から始めます。「建物」以前の話ですが、それについて、つまり、何処になら住めるか、という認識がないと、建物はつくれなかったはずだ、と私は考えています。

しかし、このような話題:人は何処にでも住めたか:は、建築の人はあまり好みません。「つくること」が先ず頭に浮かぶからなのだと思います。

それでいて「環境」「景観」は、建築の人がよく使う言葉です。いったい、何を指して言っているのか、いつも不思議に思います。

以前にも書いたことですが(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/85d87afbf1d9ecf62918814fb62cf2ae)、東京・新宿から中央線で西へ向う車窓からは、「高尾」を過ぎるころまで、視界の一帯がすべて屋根また屋根の連続、高架化が進んだため、遠くの果てまで屋根で埋め尽くされているのが分ります。ほっとするのは吉祥寺のあたりで緑のかたまりが見えるときぐらいです。井の頭公園です。

こういう風景に見慣れてしまうと、人はどこにでも住めるのだ、と思ってしまってもおかしくありません。

しかし、べったりと屋根で埋め尽くされたのは、そんなに昔からではありません。

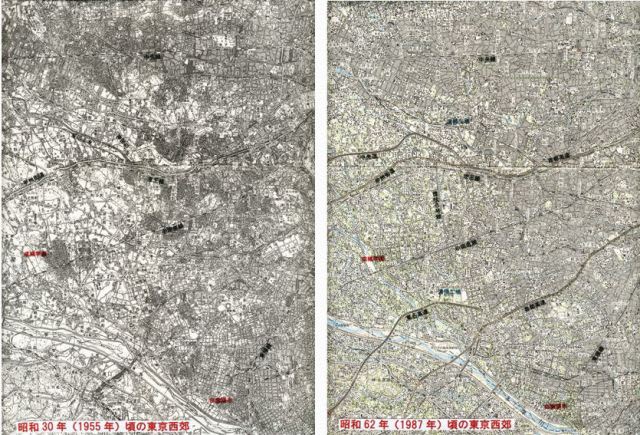

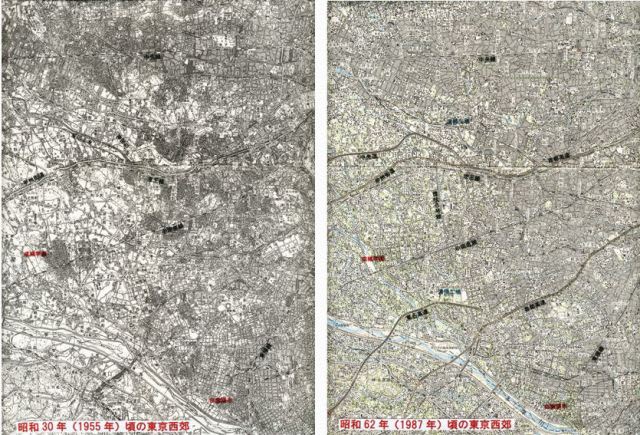

下の地図は、1955年と1987年の東京西部、環状8号線あたりの国土地理院の地形図です。

約30年の隔たりがあるのですが、1955年(昭和30年)当時は、環状8号線以西には、家々の建たない部分がかなり残されています(地図の白い部分)。

この地図は先の記事で使用したものです(縮小したので見にくいかも知れません。大きい地図は、先の記事で見られます)。

私の育ったのは、このあたり、後に環状8号線となる幅6~7mほどの道路から西へ300mほど入ったところ。

まわりには杉林がたくさんあり(人工林で、「四ツ谷丸太」と呼ばれ足場の丸太に使われていたのだそうです)、欅の枝が道に覆いかぶさっていました。麦畑が広がり、茅葺農家も点在し、のどかで落ち着いていました。

後の環状8号は砂利道で、牛車や馬車が時折り通っているだけ(坂道では後から押し、下りの時にはぶらさがったりしたものです)、人は堂々と道の真ん中を歩いていました。

それが変りはじめるのは、昭和30年代以降、環状8号で市街化区域打ち止めという都市計画が、あっさりと変更になってしまってからです(先の2007年のときにも書きましたが、これが、東京が西欧の都市とはまったく異なる様相を呈すようになった原因です)。

とは言っても、簡単に住宅が増えていったわけではありません。

当時、一帯には上水道がありませんでしたから、井戸水が頼り。下水道もありませんから、汚水は地下浸透。家々が密集してくると、井戸水は汚れる一方。お金をかけ余程の深井戸にしないと飲めない地域が増えていたからです。

それでも人口の都会への集中が激化し、それを追うように水道敷設地区が増え、それをあてにしてまた住宅が増え、林や畑は次から次へと侵食され(例の「八っ場ダム」は、この頃の人口増:飲料水需要増を踏まえた計画だったはずです)・・・・・・そして現在の姿になってしまった、というわけです。

こういう経緯を知っている私たちの世代は、都会育ちであっても(あるいは都会育ちであるがゆえに)飲料水の確保や汚水の処理がいかに重要であるか、よく知っています。

けれども、初めから上下水道完備の場所に住んでしまうと、おそらく、人が住むための「必要条件」が忘れられるのではないでしょうか。

人が住むことができるための「必要条件」、それは「食料」「飲み水」が得られることです。

そして、この「必要条件」が、「集落」の原初的な段階の「立地」選定の根本的な指標になるのです。日本の場合、「飲み水」は湧き水や井戸が頼り、「食料」は主食の米が得られること、手近に稲が栽培できること、でした。

今の東京は、最初に触れたように、どこもかしこも建物で埋め尽くされていますが、この東京でさえ、最初に人が住み着いた、つまり「集落」が生まれたのは、「必要条件」の確保できるごく限られた場所でしかなかったのです。そして、「必要条件」を確保するための「技術」の進展とともに、最初の「集落」の周辺に、新たな集落が生まれる、この連続が、現在の東京をつくったのです。

では、西欧の都市では、なぜ建物で埋め尽くされるようなことが起きなかったのでしょうか。

それは、人びとが「必要条件」だけで「事」を決めなかった、「十分条件」をも考慮したからだ、と言えると思います。

この場合の「十分条件」とは、言ってみれば、「人間的」あるいは「感性的」な「条件」と言えばよいかもしれません。

これは、例えて言えば、弁当持参で山道を歩いていて、腹がへったから、といって、所構わずにどこででも弁当を開く、ということはなく、通常は、あたりを見まわして、弁当を食べるのに相応しいと思える場所を選ぶことを思い出してもらえばよいでしょう。

この無意識に行なっている「選ぶ」という判断、そうさせるもの、それが「十分条件」の中味と言ってよいでしょう。[文言補訂]

もっとも、コンビニの駐車場の縁石に腰を下して食事をしている最近の若者たちを見ていると、

いまや、「必要条件」さえ充たせばよい、というようになっているのかも・・・・などと思ったりもします。

少なくとも近世までは、日本のどの街も、この「十分条件」は考慮されていたと考えてよいでしょう。「必要条件」がそろっているからといって、隈なく住むなどということはなかったのです。それゆえ、西欧の都市と同じように、市街地のまわりには田園が広がっていました。市街地の汚物なども綺麗に片づけられていました。江戸の街は、当時の諸外国の街に比べて数等綺麗で清潔であった、と訪れた西欧人が書いているそうです。

今の東京は、「必要条件」だけでよしとした、別の言い方をすれば

「貪欲が支配する社会」を象徴する姿、と言えるのかもしれません。

「集落」の成り立つ「必要条件」「十分条件」を充たして生まれ、建物で埋め尽くされることなく、いまだに当初の姿を残している地域の例で見てみます。

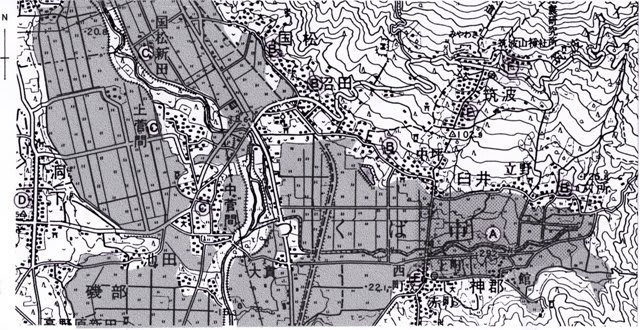

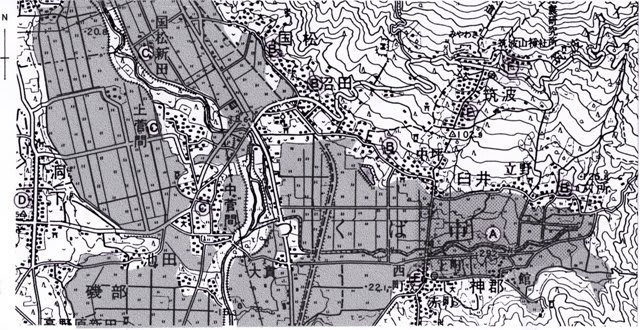

下の地図は、最近とみに侵食が激しくなりつつある筑波山麓一帯の、まだ静かだった20年ほど前の地図です。

網を掛けてあるところは水田です。水田が東の方へ伸びています。地図でAと記した部分です。

このような地形は、東側の山から流れてきた川によってつくられています。地図には、北側と南側に東に向う道が2本あります(北側は広く、南側は山道で細い)。いずれも坂道で、鞍部を越えて山向うの集落に至ります。と言うより、地質上、水が流れて鞍部が生まれた、その谷沿いに歩いて峠越えの道ができた、と言う方が正しいでしょう(この場所では、谷にいつも水が流れているわけではありません)。[文言補訂]

さて、このAの部分は、何の手も加えずに稲を育てることのできる絶好の場所、天然の田んぼでした。しかも裏山では綺麗な水が湧いています。「必要条件」はそろっています。そのような所を見つけて人は住み着きます。それゆえ、Aは古代の条里制の水田遺構があったところなのです。

そして集落は、おそらく山裾の田んぼの縁にあったのだと思われます。Bと付した東側の「六所」「立野」そして、田んぼの南の「館」などのあたりです。どこも飲み水には恵まれています。

網をかけた水田の北の縁、筑波山の南麓に沿って、ほぼ等高線上にBと付した場所が並んでいます。現在、集落のあるところです。

この集落の中には、北側に自噴する泉水のある庭を設けている家があります。

この等高線のあたりは、筑波山に降った雨水が地下水になって地表近くに表れる地点なのです。

しかし、等高線のどこでもいい水が得られるのに、Bと付した集落は連続せずに途切れ途切れに並んでいます。

これは、「必要条件」が揃っていれば、かならずそこに住み着くとは限らない、ということにほかなりません。ここで「選択」が行なわれているのです。

そして、その「選択」にあたっての指標になるのが「十分条件」なのです。

これは、あたりを実際に歩いてみると直ちに納得します。

集落のない場所は、まわりに比べ、それほど気分のよい場所ではないのです。

東京の近くだったら、所構わず家が建つでしょうが、このあたりでは、人はこういう「選択」をすることができるのです。

さて、天然の田んぼの容量には限りがあります。天然田んぼだけで暮せる人口には限りがあるのです。

そこで次に人が住み着くのは、天然田んぼよりは見劣りはするけれども水田化できる場所です。

それが河川のつくりなした「自然堤防」や「中洲」です。地図ではCという符号を付けてあります。

当然、Bのような良好な地下水が手近に得られるわけではなく、井戸が頼りです。井戸の水質のよいところが集落の拠点になります。

Cには自分たちでたどりついて開いた場合と、周辺のBのような集落から、意図的に住み着く「新田」の場合とがあります。

この地図の地域にはありませんが、時代が下れば、時の政府の指示による大規模の開発による「新田」もあります(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/ae49f624f8e51ddd70a526b9b83e99b1参照)。

このほかに、この地図には見当たりませんが、奈良盆地などで多く見かける「環濠(かんごう)集落」と言われる集落があります(関東平野でもあります)。

これは、さらに条件の悪い低湿地に住み着く方法で、周辺に濠を掘り、その土を築き上げて居住地をつくるのです。

濠が排水先になり、居住地は一定程度居住条件がよくなります。当然飲み水は井戸が頼りです。

以上が、この地域の(多分、各地域の農業集落に共通の)諸相なのですが、1960年代頃から、大きく変ってきます。

その要因は、簡易水道の普及です。

自給体制:農業や商業は早くから大きく変っても、飲み水に頼ることだけは変りませんでしたから、住居の立地は相変わらず集落内でした(「必要条件」とは、人が生きてゆくための条件なのですが、その具体的な姿は時代により変るのです)。

これが簡易水道の普及で大きく変り、集落の外に出るようになるのです。中には田んぼを埋め立てて、そして住宅メーカーも進出し始めています。

集落の「秩序」が大きく変り始めた、と言うより、新たな「秩序」が見出せないまま集落が崩れてゆく、と言う方が当っているでしょう。

観ていると、都会のあとを追いかけているのではないか、とさえ思います。なぜなら、自然環境はまったく以前と変っていないのに、「都会の環境?」向きのつくりが多く見られるようになっているからです。

「必要条件」は所によって変ることはありませんが、「十分条件」は、地域によって当然異なります。

各地域なりの「十分条件」を考えない「都会風の貪欲化」が農村地域にも現われ始めている、そんな風に思えます。

「必要にして十分な条件」を備えて初めて建物はその地の建物になる、そう私は思います。

先回の末尾で、「・・・・これまで使った図版などを使いながら(足りない場合は補足し)、もう一度、しつこく、日本の建築技術を再見・再検しようと考えています。

というのも、講習会の参加者の年齢が、9割までが1950年以降の生まれ、そして、大半が都会育ち。当然日本の木造建築を見る機会が少なく育ってきた・・・・、そういう印象が強かったからです」と「予告」しました。

そこでさらに考えて、「技術」というと、どうしても狭く考えられがちなので、「建物づくり」にあたって人はどのように考えていたか、という視点で書いてみることにしました。その視点で「技術」を考えることになります。いわば「技術」がどうして育まれたか、ということになるでしょう。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今回は、「人は何処にでも住めたか」という話から始めます。「建物」以前の話ですが、それについて、つまり、何処になら住めるか、という認識がないと、建物はつくれなかったはずだ、と私は考えています。

しかし、このような話題:人は何処にでも住めたか:は、建築の人はあまり好みません。「つくること」が先ず頭に浮かぶからなのだと思います。

それでいて「環境」「景観」は、建築の人がよく使う言葉です。いったい、何を指して言っているのか、いつも不思議に思います。

以前にも書いたことですが(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/85d87afbf1d9ecf62918814fb62cf2ae)、東京・新宿から中央線で西へ向う車窓からは、「高尾」を過ぎるころまで、視界の一帯がすべて屋根また屋根の連続、高架化が進んだため、遠くの果てまで屋根で埋め尽くされているのが分ります。ほっとするのは吉祥寺のあたりで緑のかたまりが見えるときぐらいです。井の頭公園です。

こういう風景に見慣れてしまうと、人はどこにでも住めるのだ、と思ってしまってもおかしくありません。

しかし、べったりと屋根で埋め尽くされたのは、そんなに昔からではありません。

下の地図は、1955年と1987年の東京西部、環状8号線あたりの国土地理院の地形図です。

約30年の隔たりがあるのですが、1955年(昭和30年)当時は、環状8号線以西には、家々の建たない部分がかなり残されています(地図の白い部分)。

この地図は先の記事で使用したものです(縮小したので見にくいかも知れません。大きい地図は、先の記事で見られます)。

私の育ったのは、このあたり、後に環状8号線となる幅6~7mほどの道路から西へ300mほど入ったところ。

まわりには杉林がたくさんあり(人工林で、「四ツ谷丸太」と呼ばれ足場の丸太に使われていたのだそうです)、欅の枝が道に覆いかぶさっていました。麦畑が広がり、茅葺農家も点在し、のどかで落ち着いていました。

後の環状8号は砂利道で、牛車や馬車が時折り通っているだけ(坂道では後から押し、下りの時にはぶらさがったりしたものです)、人は堂々と道の真ん中を歩いていました。

それが変りはじめるのは、昭和30年代以降、環状8号で市街化区域打ち止めという都市計画が、あっさりと変更になってしまってからです(先の2007年のときにも書きましたが、これが、東京が西欧の都市とはまったく異なる様相を呈すようになった原因です)。

とは言っても、簡単に住宅が増えていったわけではありません。

当時、一帯には上水道がありませんでしたから、井戸水が頼り。下水道もありませんから、汚水は地下浸透。家々が密集してくると、井戸水は汚れる一方。お金をかけ余程の深井戸にしないと飲めない地域が増えていたからです。

それでも人口の都会への集中が激化し、それを追うように水道敷設地区が増え、それをあてにしてまた住宅が増え、林や畑は次から次へと侵食され(例の「八っ場ダム」は、この頃の人口増:飲料水需要増を踏まえた計画だったはずです)・・・・・・そして現在の姿になってしまった、というわけです。

こういう経緯を知っている私たちの世代は、都会育ちであっても(あるいは都会育ちであるがゆえに)飲料水の確保や汚水の処理がいかに重要であるか、よく知っています。

けれども、初めから上下水道完備の場所に住んでしまうと、おそらく、人が住むための「必要条件」が忘れられるのではないでしょうか。

人が住むことができるための「必要条件」、それは「食料」「飲み水」が得られることです。

そして、この「必要条件」が、「集落」の原初的な段階の「立地」選定の根本的な指標になるのです。日本の場合、「飲み水」は湧き水や井戸が頼り、「食料」は主食の米が得られること、手近に稲が栽培できること、でした。

今の東京は、最初に触れたように、どこもかしこも建物で埋め尽くされていますが、この東京でさえ、最初に人が住み着いた、つまり「集落」が生まれたのは、「必要条件」の確保できるごく限られた場所でしかなかったのです。そして、「必要条件」を確保するための「技術」の進展とともに、最初の「集落」の周辺に、新たな集落が生まれる、この連続が、現在の東京をつくったのです。

では、西欧の都市では、なぜ建物で埋め尽くされるようなことが起きなかったのでしょうか。

それは、人びとが「必要条件」だけで「事」を決めなかった、「十分条件」をも考慮したからだ、と言えると思います。

この場合の「十分条件」とは、言ってみれば、「人間的」あるいは「感性的」な「条件」と言えばよいかもしれません。

これは、例えて言えば、弁当持参で山道を歩いていて、腹がへったから、といって、所構わずにどこででも弁当を開く、ということはなく、通常は、あたりを見まわして、弁当を食べるのに相応しいと思える場所を選ぶことを思い出してもらえばよいでしょう。

この無意識に行なっている「選ぶ」という判断、そうさせるもの、それが「十分条件」の中味と言ってよいでしょう。[文言補訂]

もっとも、コンビニの駐車場の縁石に腰を下して食事をしている最近の若者たちを見ていると、

いまや、「必要条件」さえ充たせばよい、というようになっているのかも・・・・などと思ったりもします。

少なくとも近世までは、日本のどの街も、この「十分条件」は考慮されていたと考えてよいでしょう。「必要条件」がそろっているからといって、隈なく住むなどということはなかったのです。それゆえ、西欧の都市と同じように、市街地のまわりには田園が広がっていました。市街地の汚物なども綺麗に片づけられていました。江戸の街は、当時の諸外国の街に比べて数等綺麗で清潔であった、と訪れた西欧人が書いているそうです。

今の東京は、「必要条件」だけでよしとした、別の言い方をすれば

「貪欲が支配する社会」を象徴する姿、と言えるのかもしれません。

「集落」の成り立つ「必要条件」「十分条件」を充たして生まれ、建物で埋め尽くされることなく、いまだに当初の姿を残している地域の例で見てみます。

下の地図は、最近とみに侵食が激しくなりつつある筑波山麓一帯の、まだ静かだった20年ほど前の地図です。

網を掛けてあるところは水田です。水田が東の方へ伸びています。地図でAと記した部分です。

このような地形は、東側の山から流れてきた川によってつくられています。地図には、北側と南側に東に向う道が2本あります(北側は広く、南側は山道で細い)。いずれも坂道で、鞍部を越えて山向うの集落に至ります。と言うより、地質上、水が流れて鞍部が生まれた、その谷沿いに歩いて峠越えの道ができた、と言う方が正しいでしょう(この場所では、谷にいつも水が流れているわけではありません)。[文言補訂]

さて、このAの部分は、何の手も加えずに稲を育てることのできる絶好の場所、天然の田んぼでした。しかも裏山では綺麗な水が湧いています。「必要条件」はそろっています。そのような所を見つけて人は住み着きます。それゆえ、Aは古代の条里制の水田遺構があったところなのです。

そして集落は、おそらく山裾の田んぼの縁にあったのだと思われます。Bと付した東側の「六所」「立野」そして、田んぼの南の「館」などのあたりです。どこも飲み水には恵まれています。

網をかけた水田の北の縁、筑波山の南麓に沿って、ほぼ等高線上にBと付した場所が並んでいます。現在、集落のあるところです。

この集落の中には、北側に自噴する泉水のある庭を設けている家があります。

この等高線のあたりは、筑波山に降った雨水が地下水になって地表近くに表れる地点なのです。

しかし、等高線のどこでもいい水が得られるのに、Bと付した集落は連続せずに途切れ途切れに並んでいます。

これは、「必要条件」が揃っていれば、かならずそこに住み着くとは限らない、ということにほかなりません。ここで「選択」が行なわれているのです。

そして、その「選択」にあたっての指標になるのが「十分条件」なのです。

これは、あたりを実際に歩いてみると直ちに納得します。

集落のない場所は、まわりに比べ、それほど気分のよい場所ではないのです。

東京の近くだったら、所構わず家が建つでしょうが、このあたりでは、人はこういう「選択」をすることができるのです。

さて、天然の田んぼの容量には限りがあります。天然田んぼだけで暮せる人口には限りがあるのです。

そこで次に人が住み着くのは、天然田んぼよりは見劣りはするけれども水田化できる場所です。

それが河川のつくりなした「自然堤防」や「中洲」です。地図ではCという符号を付けてあります。

当然、Bのような良好な地下水が手近に得られるわけではなく、井戸が頼りです。井戸の水質のよいところが集落の拠点になります。

Cには自分たちでたどりついて開いた場合と、周辺のBのような集落から、意図的に住み着く「新田」の場合とがあります。

この地図の地域にはありませんが、時代が下れば、時の政府の指示による大規模の開発による「新田」もあります(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/ae49f624f8e51ddd70a526b9b83e99b1参照)。

このほかに、この地図には見当たりませんが、奈良盆地などで多く見かける「環濠(かんごう)集落」と言われる集落があります(関東平野でもあります)。

これは、さらに条件の悪い低湿地に住み着く方法で、周辺に濠を掘り、その土を築き上げて居住地をつくるのです。

濠が排水先になり、居住地は一定程度居住条件がよくなります。当然飲み水は井戸が頼りです。

以上が、この地域の(多分、各地域の農業集落に共通の)諸相なのですが、1960年代頃から、大きく変ってきます。

その要因は、簡易水道の普及です。

自給体制:農業や商業は早くから大きく変っても、飲み水に頼ることだけは変りませんでしたから、住居の立地は相変わらず集落内でした(「必要条件」とは、人が生きてゆくための条件なのですが、その具体的な姿は時代により変るのです)。

これが簡易水道の普及で大きく変り、集落の外に出るようになるのです。中には田んぼを埋め立てて、そして住宅メーカーも進出し始めています。

集落の「秩序」が大きく変り始めた、と言うより、新たな「秩序」が見出せないまま集落が崩れてゆく、と言う方が当っているでしょう。

観ていると、都会のあとを追いかけているのではないか、とさえ思います。なぜなら、自然環境はまったく以前と変っていないのに、「都会の環境?」向きのつくりが多く見られるようになっているからです。

「必要条件」は所によって変ることはありませんが、「十分条件」は、地域によって当然異なります。

各地域なりの「十分条件」を考えない「都会風の貪欲化」が農村地域にも現われ始めている、そんな風に思えます。

「必要にして十分な条件」を備えて初めて建物はその地の建物になる、そう私は思います。

以前、会社の上司とも話したことがあるのですが(そのことは会社のコラムとしてまとめました)

http://www.kankyo-c.com/column/inagaki_3.htm

イアン・マクハーグが提唱した『Design with Nature』の悪い例と示された都市計画と日本の都市が酷似しているという例です。

先生の仰る時代と土地に応じた必要にして十分な条件を求めていかなければなりません。

私のブログのタイトルを

Let's Design with Nature としているのもそのあたりに理由としています。

建築屋さんは、「環境」や「景観」を口にしながら「地の理」を考える方がほとんどいないのが現状です。皆さん「地の《利》」しか考えない、と言ってよいでしょう。

少なくとも近世までの日本人は、「地の理」を本当によく観て、考えていたと思います。

要するに、私たちよりも数等視野が広かったのです。