「1年半ぶりの旭川⇒札幌旅行 #2-2」のつづきです。

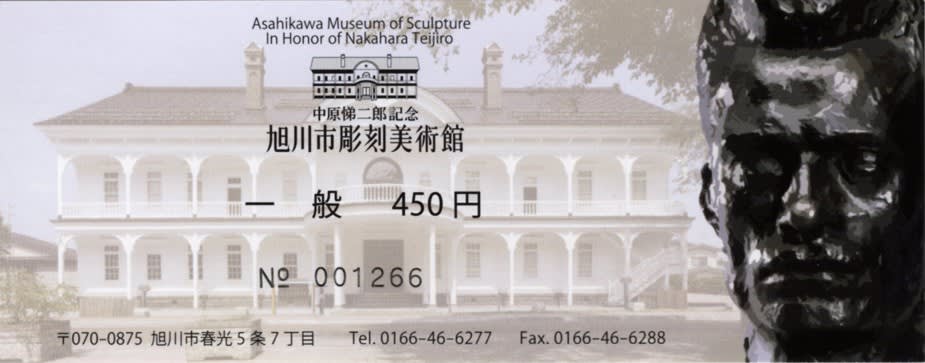

外観をたっぷりと愛でた 後、満を持して(?)「中原悌二郎記念 旭川市彫刻美術館」に入館しました。

後、満を持して(?)「中原悌二郎記念 旭川市彫刻美術館」に入館しました。

旭川市彫刻美術館では、企画展「素材へのアプローチ -中原悌二郎賞受賞作家の金属彫刻から-」が開催されていました。

旭川市彫刻美術館が収蔵する中原悌二郎賞受賞作家の作品群から金属を素材とした彫刻を取り上げ、それぞれの作家がどのように素材を扱い作品を制作しているか、そして、素材の扱い方が作品の性質にどのように反映されているかを紹介いたします。

だそうで、最初の展示室に入ってビックリ

細い針金で構成された実物大のアルトサックスです

このCADデータのようなアルトサックスは、観たことがあります

ただ、もっともっともっと肥大化 した作品

した作品

行きつけの埼玉県立近代美術館のシンボル的な作品のご兄弟と(制作年はどちらも1988年)、遠征先の旭川で巡り逢えるとは、まさしく僥倖 でした。

でした。

で、このサックスの作者、西野康造さんは、「平成31年4月1日から令和3年3月31日までの2年間において、国内で発表された日本人作家の彫刻作品」を対象とした第42回中原悌二郎賞の受賞者で、つい1か月ほど前(3月26日)に、旭川市彫刻美術館で賞状贈呈が行われたらしい。

そして、1階ロビーには、その日に設置された「Sky Memory 'spirit'」(2015)が展示されていました。

この「中原悌二郎賞」というのは、

中原悌二郎賞は、日本の近代彫刻史に優れた業績を残した旭川市ゆかりの彫刻家「中原悌二郎」を世間に広く知らせるとともに、日本の彫刻界の発展に貢献する目的で、1970年(昭和45年)に旭川市が開村80周年記念事業の1つとして始めた彫刻の全国賞です。

だそうで、「2003年(平成15年)の第33回からは、2年に1度開催するビエンナーレ形式となっています」とな。過去の受賞者一覧はこちら。

じゃ、「中原悌二郎って誰?」なんですが、Wikipedia では「大正期日本を代表する彫刻家の一人」として、略歴がさらぁ~と書かれているだけ。

Wikipedia よりも、新宿 中村屋のHPの方がはるかに詳しい

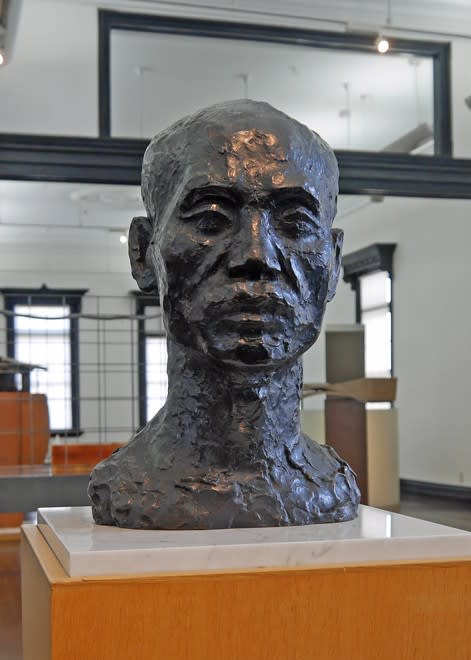

常設展示に中原悌二郎の「平櫛田中像」があって、平櫛田中に師事したのかな? と思っていたら、「中原悌二郎資料室」に展示されている年譜を見ると、両者は「彫刻の盟友」(年齢は平櫛が16歳上)だったのでした。

常設展示に中原悌二郎の「平櫛田中像」があって、平櫛田中に師事したのかな? と思っていたら、「中原悌二郎資料室」に展示されている年譜を見ると、両者は「彫刻の盟友」(年齢は平櫛が16歳上)だったのでした。

そして、この「平櫛田中像」(1919)が中原悌二郎の遺作

なんと、中原悌二郎は32歳の若さで亡くなられていたのですと

そして、

悌二郎は、32年の生涯の中で、25点の作品を制作しましたが、自らの手で壊すなどして、現存する作品はわずか12点のみです。

とな

寡作にもほどがあります

ちなみに、平櫛田中は、中原悌二郎より16年早く生まれ、亡くなったのは中原悌二郎没後 58年、つまり108歳(中原悌二郎の約3.5倍の生涯 )で大往生を遂げられた

)で大往生を遂げられた

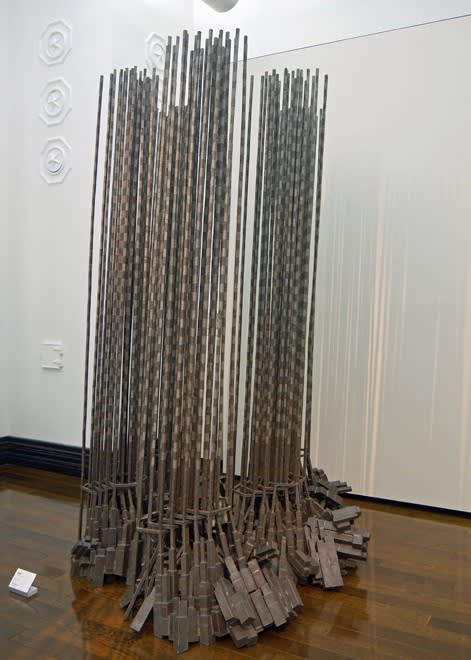

話を美術館1階の、歴代の中原悌二郎賞受賞者 11名の金属彫刻が展示されていた企画展「素材へのアプローチ -中原悌二郎賞受賞作家の金属彫刻から-」に戻します。

私一番のお気に入りは、

鈴木久雄(第35回受賞者)「距離群」(2002)でした。

鈴木久雄(第35回受賞者)「距離群」(2002)でした。

鍛造ステンレス鋼製の鉄筋の束のような作品で、室内の微妙な空調の風を感じて、かすかにシャワシャワを音をたてていました。

良く見ると、鉄の棒は縞々になっていて、

なんだかヤマアラシのトゲ(毛)みたい…

もう1点、湯原和夫「門」(第3回優秀賞受賞作品)も良かった

外面のつや消しの黒と、内面の真鍮の曲面が放つ輝き とのコントラストがステキ

とのコントラストがステキ でした。

でした。

それにしても、まさしく「門」ですな。

というところで、「#2-4」につづきます。

つづき:2022/04/30 1年半ぶりの旭川⇒札幌旅行 #2-4

つづき:2022/04/30 1年半ぶりの旭川⇒札幌旅行 #2-4