茶・菓子・果物・野菜・素材・酒・酒菜などについてのひとりごと含めた杜屋(もりや)のブログです

杜の茶菓菜(もりのさかな)

桜

4月7日、東日本大震災義援金をNHK浜松支局に直接お届けしてきました。

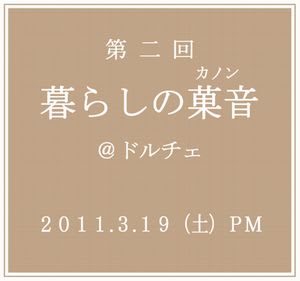

先月の第二回暮らしの菓音イベントで集まった震災チャリティ基金。

ちなみにこれまで「収益」とブログに書いてきたけれど、コーヒー豆代とか原材料費などの

経費をマイナスしたりしてないので、「収益」ではなく売り上げそのまんまなのでした。

◆ロミパンさんのチャリティラスク代 4600円

◆菓音チャリティドリンク+ひらく農園さんの人参代 15045円

◆菓音チャリティセット代+お客様のお心 45000円+5140円

◆菓音チャリティ合計 69785円 ← 215円足して合計7万円を今回の義援金にしました。

ご協力下さった皆様、本当にありがとうございました。

今後の暮らしの菓音イベントでも、震災チャリティ支援を細く長く継続していこうと思います。

次回は6月19日(日)の予定です。お楽しみに。

「NHK浜松ってどこにあるの?」と思ってネットで調べたら浜松城公園のもう少し北の

こんもりした森のような公園の上にあった。初めて行った。こんなところにあるんだ~と思った。

ひっそりとした目立たないたたずまい。支局だからそんなに人の出入りも多くないのだろう。

しかし浜松駅から歩いたら思ったよりも遠かった。

せっかくなので、ついでに浜松城公園でお花見。ちょうど桜が見ごろ。

桜の木の数も種類も多くて圧巻。それにしてもこんなにゆっくりのんびり散歩したのも久しぶり。

年をとればとるほどに桜を愛しく思う気持ちが一層増してきた。

一年に一度いっせいに開花する桜を長年愛しんできた、日本人の心。

桜の美しさも花それぞれ。

見る日、見る時間、見る場所、見る角度、そして見る人の心持ちによっても異なる。

今年の桜の美しさはとりわけ胸の奥深くに染み入る。

コメント ( 4 ) | Trackback ( )

初スキー

今期初スキー。ホームゲレンデの白馬乗鞍へ。朝から吹雪。吹雪の中で車中泊。

気温が低いと雪が結晶の形そのままで降ってくるのできれい。

まるで白いコンペイトウが空から舞い落ちてくるようだ。

スキー歴苦節12年相当。やっと上級コースを恐怖なく滑り降りてこれるようになった。

ストック無しでのカービングスキー。リフト係のお兄さんに「ストック無しってしんどくないですか?」と聞かれた。

いや別に。私のスキー教授はオット。当然ながらずっとマンツーマン指導を受けてきた。最初からストック無しで。オットもノンストック。ずっとノンストックで滑ってきたのでストックの使い方を知らないし、かえって持っていると重いし邪魔になる。というわけでストック必須のこぶ斜面の小回りは苦手。っていうか滑れない。以前白馬八方のこぶコースに連行されたが途中であきらめて板を外して歩いて下りてきた。いいんだ別に。無理して怪我するより恥かいた方がマシ。こぶつまんなーい。幅が広く人が少なく急すぎずなだらかすぎない斜面での大パラが楽しい。わりと最近まで大パラとは「大きなパラダイス」の略かと思っていた。大まわりのパラレルです。ハイ。

オットからはカービングスキーの滑り方しか教わってないので、いわゆる旧世代のスキーの滑り方は知らない。どちらかといえばスノーボードの滑り方に近い。遠心力を利用して切り込むようにカーブし右ターンと左ターンの間で板をフラットにする。右と左の切り返しの中間。その瞬間板にかかっていた力がふっと抜けて宙に浮かぶような浮遊感に恍惚となる。

延々同じコースをくり返して滑ってると段々無意識になってきて、意識するのはフラットになる瞬間に力を抜くことだけ。そうすると後は勝手に板が下へ向かって滑っていき、その板にのってると勝手にカーブしていく。またふっと力を抜く。と次のターンが勝手に始まる。

あー楽しい。やっぱり私には体を動かすことが必要なのだ。意識してやることは「力を抜くこと」だけ。

土日留守にしてたらお菓子のご注文がたんまり。そして朝から延々マーマレードの仕込み。

さ、たまった作業を片付けよう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

奈良・くるみの木

林神社に続き、奈良のお気に入りスポットのひとつ「くるみの木」。

雑貨好きなら知らない人はいない大人気の雑貨屋さん。

1年ぶりに足を運んでみたら、隣に新しく大きな駐車場が出来ていた。

お正月のせいか、閉店時間間際にもお客さんがあふれている。

このお店の何にひかれるか・・・ひとことで言えば「たたずまい」が好き。

木立に包まれたお店。夕暮れに光る明かりもいい感じ。

買うものは月光荘のミニスケッチブックやクッキーなど

いつも大体決まっているけれど、足を運ぶこと自体が楽しみなお店。

ちなみに、こちらのお店でも無添加のオリジナルジャムを作られている。詳しくは→こちら。

ペクチンを加えないで作るジャムの価値に共感。

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

奈良・林神社

昨年末、時間ギリギリまでジャム作りをして家を出た。

年末年始は例年オットの実家の奈良で過ごしている。

例によって今回も、実家に帰る前に奈良市内にあるお菓子の神様「林神社」へ立ち寄る。

31日深夜。新年を迎える厳かな雰囲気が漂う。

近鉄奈良駅のすぐ近く、街中にある小さなお社へ1年の感謝を込めて参拝。

お稲荷さん代わり?鏡餅の横で写真をぱちり。

「菓業繁栄」の行灯が掲げられていた。

繁栄はしなくていいけれど、廃れずに継続していくにはどうすべきか。

厳しい苦しいと言われる今の世の中だからこそ、はりつめた心をときほぐすようなお菓子を作りたい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

伊賀上野旅

年末年始にデジカメで撮った写真をやっとパソコンに落とした。その数200枚超。

奈良にある夫の実家からの帰り際、いつも通過するだけだった三重県の伊賀上野で

途中下車して町並み散策したのだが、上野城跡で撮ったオットの写真があまりにもおもしろすぎて、

思わず一人で「どひゃひゃひゃ」と声を上げて笑ってしまった。

愛する我がオットをネタに使うのもどうかと思うが、まぁいいとしよう。

(嫌がられたら削除するかも)

↓クリックすると拡大します。

お客様から頂いた年賀状に「杜屋さんのブログいつも楽しく読んでいます。特に旅とお酒の記事」

と書いてあってちょっとうれしかった。

しかし、膨大な写真を整理しながらのーのーと旅ブログを書いてる余裕が無くなって参りました。

また忙しくなってきた~。

奈良にある夫の実家からの帰り際、いつも通過するだけだった三重県の伊賀上野で

途中下車して町並み散策したのだが、上野城跡で撮ったオットの写真があまりにもおもしろすぎて、

思わず一人で「どひゃひゃひゃ」と声を上げて笑ってしまった。

愛する我がオットをネタに使うのもどうかと思うが、まぁいいとしよう。

(嫌がられたら削除するかも)

↓クリックすると拡大します。

お客様から頂いた年賀状に「杜屋さんのブログいつも楽しく読んでいます。特に旅とお酒の記事」

と書いてあってちょっとうれしかった。

しかし、膨大な写真を整理しながらのーのーと旅ブログを書いてる余裕が無くなって参りました。

また忙しくなってきた~。

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

’09夏 青森旅日記・酒(豊盃)

お酒を買って、お店を出た後に店先に掲げられていたこの看板に気づいた。

あーやっぱり思ったとおり、このお店いい酒屋さんだ。

旅先でこういうお店にめぐり合えることはこの上ない幸せ。

常日頃、ささやかな規模とはいえモノを作る作業に私は自分の生活の大半の時間を費やしている。いいものを作るにはどうすればいいか、今より良くするにはどうすればいいか。「作ること」で頭の大半がしめられていた数年前は「売ること」がどんなに大切な仕事であるかなんて考えもしなかった。

『・・・「良い酒の中身」を良いものとお伝えすることも大切な勤めだと考えております・・・』

弘前市街中にあったこの酒屋さんの一文が身にしみた。

この品物がどういうものか、中身は何で出来ているか、味の特徴はどんなものか、あなたが欲しいと求めているものに近いものか、あなたの好みに合うかどうか、値段は質に相応であるか。お客様に商品を渡し、納得した上で代金を払ってもらえるか、そのモノを使い味わって満足してもらうことが出来るかどうか・・・

「モノを作る」という形を求める仕事とは違って「モノを売る」ということは、実は形としての目に見えない部分も含め、作り手と買い手との間に立って人対人の心のひだに踏み込んだ、非常に奥の深い難しい仕事なのではないか。

「お菓子職人になりたい!」ただひたすら職人に憧れていたあの頃は、そんなことをつゆひとしずくすら考えたことが無かった。

木村さんの無農薬りんごのスープを食べたくて目指した弘前市のレストラン山崎の斜め向かいにあったとてもいい感じの酒屋さん。是非また行きたい。

上記左の写真はその弘前の酒屋さんで買った、青森県弘前市の地酒「豊盃」の純米吟醸。同じ様なラベルデザインの純米吟醸が横並びに2種類置いてあり「これとこれはどう違うんですか?」とお店の方に尋ねたら「原料のお米が違うんです」こちらの華想いというお米を使った方が、お米の旨みが感じられるお酒です・・・というお答えを聞き、オットと「じゃこっちにしよう!」と即決。こういう時、夫婦で好みの傾向が似ていると面倒がなくていい。

でもって、上記右の写真は同じ「豊盃」の大吟醸。しかも平成16年もの。

これを入手したのもたまたまのこと。(なんか最近たまたまとか偶然とか多いな)

つい先日、静岡市で行われたとある酒屋さん主催の日本酒の会に参加した。事前前売りチケット制で、人数に上限はあるがお酒の好き嫌い問わずどんな人でも参加できる。結婚式場のような広いパーティー会場に県内外の複数の酒蔵さんが5~6種のお酒を持参して集まる。お料理は今回は静岡市の日本料理専門店の折詰め。(これがまた酒のつまみに抜群のおいしさだった)制限時間は2時間。全部の蔵元さんをはしごするのもよし、自分が好きと思った蔵元さんのお酒をじっくり制覇するもよし、席に座ってゆっくりお酒と料理の相性を堪能するもよし。私にとっては垂涎もののイベントであった。

心浮き立ちながら電車で赴く。受付で頂いた出品酒の一覧表を眺めながら開始時間を待つ。あれ?この豊盃って、もしかしてこないだ弘前で買ってきた豊盃の蔵元さんがここに来ているの?豊盃の出品酒5種に対して主催の酒屋さんが書いている一口コメントにも非常にそそられる。これはチェック!外せない!

と思いつつも、開始早々真っ先に駆けつけたのは静岡の初亀と開運。まず気になっていた押さえどころを攻めた後にじわじわと順番に味わっていく。利き酒のように口に含んだお酒を吐き出さず全て飲み込んでいるとだんだん何が何だか分かんなくなってくる。それでも飲む毎リストに一言感想をしたためていた。おいしい!好き!と(自分で)書いてあったのは東一の純米大吟醸うすにごり生。好き!花丸!と書いてあったのは臥龍梅の備前雄町純米吟醸袋吊り雫酒無濾過生原酒。

生とか、無濾過とか、うすにごりとか、おりがらみとか、袋吊り、とか、

多分私そういうきれいすぎない味が好きなんだ。水のような淡麗辛口も嫌いではないが、どちらかといえばお米そのものの旨みのあるお酒が好みなのだろう。(←シラフで書くと他人事)

このお酒の会のシメに、お楽しみ抽選会があった。

受付時に引いたクジを開いてみて下さいー番号が書いてありますね。今日の出品酒リストにふってある番号と一致した、出品酒をプレゼントとしてもらえます!お土産としてどうぞお持ち帰り下さい。

ということだった。私の番号は96番。それがまさにチェックしていた「豊盃」大吟醸平成16年ものであった。

ちなみにオットが当たったのは静岡市由比の酒蔵「正雪」の「山影純悦純米吟醸平成19年」。山影純悦って何だろう?と思ったら杜氏さんのお名前であった。オットがもらったお酒は、まだ目一杯入ってる!地ビールのヴァイツェンを思わすバナナのようなミルキーな風味、でも爽やかでおいしいー。良かったね~一杯残ってて。

この日の蔵元さんの出品酒は、四号瓶(720ml)もあれば一升瓶(1800ml)もある。当然ながら非売品の純米大吟醸などは人気が高く、この会場で底をついたものもある。私がクジで当てた96番の豊盃の大吟醸は、まさにそれ。「マニア泣かせの一品」であった。瓶に残っている酒は、瓶底からわずか3cm足らず。

くっ・・・希少なお酒が当たったのはうれしいけど、やっぱり残量は少ないか・・・

と、思いながら豊盃の蔵元さんのところへ行き、クジ番号の紙をお渡しした。

そうしたら何と、もう1本おまけでお酒を下さった。

それが、↓写真の「Patisserie酒」=「パティスリー酒」。

赤く細身の瓶が目を引くちょっと個性的なこのお酒。

この抽選直前に試飲させてもらった。しかも何とチョコレートと一緒に!

割った板チョコをかじってからこのお酒を口に含んでみる。何の違和感もなくすーっと喉を通る。違和感ないっていうか、このお酒、チョコレートと合う!出品酒リストには「食後酒になるような甘口酒も試してみよう」という発送の新しいスタイルの純米甘口酒、と書いてある。

日本酒を洋菓子に取り入れることは世間一般的にわりとある。日本酒のゼリー、日本酒の酒粕を使ったパウンドケーキやクッキー。でも、日本酒を飲みながら、チョコレートや苺のケーキを食べる、とそういう概念は私の中には無かった。白ワインを飲みながらフルーツのタルトやムースを食べる、というのはアリなのに。

このパティスリー酒にはちょっと目からウロコが落ちた。しかもまだ開封したてで瓶一杯入ってる!蔵元さんありがとう~。このお酒が私の手元に届いたのもなんかご縁を感じる。

そしてこのお酒の箱も横長の手付きで、これはシュークリームが横並びに入っていたり細身で長めのロールケーキが入っていてもおかしくない雰囲気。なんかお洒落。このパティスリー酒、ちょっとさりげない可能性を感じる。

ケーキをはじめとした甘いモノが無くてはこの世に生きる楽しみが半減する思っている私が酒を好むというのも、どこか頓狂な心地があったが、甘いモノもお酒もどちらも嗜好品であり楽しむためのもの。相通ずるものがあったとしてもおかしくはない。

生きるために必要なもの、水、食物、野菜、穀物、栄養素・・・

それ以外の食べ物や飲み物を、人は耐えず口に含んできた。

心を満たすそのモノを、私自身大切にしていきたい。

今度はちょっと、いいバーテンダーさんのいるお店のおいしいカクテルを飲みに行きたいな。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

’09夏 青森旅日記・酒

夫婦で共通の趣味といえば?

数は少ないがその一つがお酒をのむこと。うちの辺りは徒歩で行き来出来る手頃な居酒屋さんが無いので、もっぱら家呑み。毎夜ごはんのおかずで晩酌するのがささやかな楽しみである。そして、旅先で地酒を買い求めるのも旅の楽しみのひとつ。

今回の旅では青森入りしたしょっぱなから狙いのひとつであった田酒をゲットできたせいか、調子づいて行く先々でオットがあれもこれもと買い漁るので、さすがに珍しく私の方が制した。

でも、そのなかでもめっけもんだったのは岩手県の「辻村勝彦の純米酒」。これは青森から南下する道中、岩手のイオンと業務スーパーで見つけた。言わずと知れた個人名のついたこのお酒、元田酒の杜氏さんだった方が岩手の蔵元に移って造られているもの。いかにも手作業で糊付けしている風のラベル、これはさすがに静岡までは出回らないでしょう。お酒好きなご近所さんへのお土産用に数本購入。

冷やして飲んでみたらまるで氷の柱のような、ビシーッとしっかりした味わい。硬派の男ー!って感じ。シャープで力強い。器に注いでしばし置き、常温になじませて少しずつ飲むとなかなか味わい深い。このお酒、少しお燗してもいいかも。

もうひとつ、私が「これは買わねば!」と手にとったのが青森の田酒と同じ蔵元さんの「外ヶ濱特別純米生原酒」。外ヶ濱って吟醸だけかと思ったら純米もあるんだ。ちなみに外ヶ濱とは津軽半島北部東岸にある町の名前。と思って今、青森地図を確認してみたら津軽半島北岸にも同じ町の名がある。これは飛び地ってやつ?間に今別町を挟んでいる。このお酒はもったいなくてなかなか開けられずいまだ冷蔵庫に潜めている。

・・・続く

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

’09夏 青森旅日記・岩木山

津軽半島から南へ向かって走ると、はるか遠くからでも岩木山がきれいに見えた。

裾野が広くまさに津軽富士の名に相応しい姿。静岡の富士を雄大というのなら、岩木山は優美で女性的。暮れなずむ空をバックにいっそう柔らかな景色になった。

車で走行しながらるるぶ青森をぱらぱらめくって目にとまった「あすなろ温泉」は「岩木山を眺めながら入浴できる露天風呂」と説明文があったので、そこへ行ってみることにする。しかしなかなか見つからず、とっぷりと日が暮れて街頭も少ない闇夜の中、虫の触角のような勘を頼りにやっと見つけた。今さらだがうちの車にカーナビは付いてない。

地元のお客さんがひっきりなしにやってくる昭和の銭湯のような古めかしい風情のある温泉。こういうひなび加減は嫌いではない。しかし案の定、露天風呂は入っていいんだかダメなんだかよく分からないような状態で、闇の中、電気もどこにあるのか分からないのでやめた。内湯でゆっくり羽を伸ばす。

「ガールズトーク」とはよく言ったもので、この温泉でも地元のおばさま方のおしゃべりが何ともにぎやか。みんな知り合い同士なのだろうか。あえて聞こうとせずとも会話が耳に入ってくる。地元人同士の純然たる津軽弁トーク。

しかしそれがあまりにも理解できないので唖然とした。これでも自分東北生まれ東北育ちなのに、全く分からない。音のニュアンスは東北弁なのに、非常に難解。東北は仙台で生まれ20年以上過ごした私は、例えば静岡の人に「仙台弁でしゃべってみてー」と言われても「いずい」くらいしかふいには出てこないが、親や祖母など同じ宮城県人の年上の世代の人の話は、聞いて理解することは出来る。しかし、津軽弁は単語自体が異なるのだろうか。外国語のようだ。そういえば確かに発音の雰囲気がフランス語に似ている。

余談だが、たまたま今日ラジオで仙台弁の話をしていた。「いずい」に相応する標準語は存在しないという。こんなに使用頻度の高い言葉なのに。また、「うるかす」が仙台弁だと初めて知った。しかしこれは仙台の他東北全域と新潟県、果ては熊本でも使われている言葉だそう。うるかすって言わない?それから「きどころね」は今でもよくやる。子供の頃から「またきどころねしてっ!」としょっちゅう親に怒られていた。漢字では「奇所寝」と書く標準語だとずっと思ってた。

翌日は、岩木山南麓の道を通って弘前へ。その途中の岩木山神社に立ち寄る。

お山参拝ポスターが貼ってあった。「さいぎさいぎ」って何だ?

「津軽平野さ秋風っこ吹いできて」これぐらいはごくありふれた東北弁なのだが、こういうのも東北の人が言うのと東北外の人が言うのでは音が違う。山形県舞台の映画で俳優がしゃべる東北弁は音が違う。訛りとは、いわば民族音楽である。

何の気なしに寄り道したのだが、ここ岩木山神社は見ごたえがあった。本州最北端の青森県にたたずむ岩木山の麓に、こんな麗荘な神社が存在するとは。

門の色彩があでやかで、どことなく中華風の雰囲気をかもし出している。

かつて東日流とよばれていたはるかな昔、日本海を船で渡り大陸と直接交易して繁栄していた名残だろうか。

門の屋根横におわすこの青い動物は龍?青龍?東の国の守り神?

青森は、東北の中でも少し空気が違う。

おまけ↓ 青森にあった自販。こういうの好き。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| « 前ページ | 次ページ » |